認知症になった人は睡眠時の"目の動き"が違う…60歳超健常者の12年後の追跡調査で判明「脳と睡眠の血流関係」

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 20時15分

■「どうせ眠れない……」諦めるのはまだ早い

なかなか寝つけない、眠っても夜中に目が覚めてしまう……睡眠にまつわる不満を抱える人も多いだろう。何とかならないものかと考えて、さまざまな睡眠改善メソッドを試してみても、満足できる効果が得られない。そんな場合は、「眠れない原因」と「対処法」のミスマッチが起きている可能性がある。

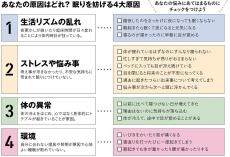

なぜ眠れないのか。RESM新横浜睡眠・呼吸メディカルケアクリニック副院長の川野泰周氏は「不眠の原因は主に4つに分けることができます」という。その4つとは、①生活リズムの乱れ、②ストレスや悩み事、③体の異常、④環境だ。

生活リズムの乱れは、体内時計を狂わせる。人は意識しなくても、昼間は体と心が活動的になり、夜間はリラックスして休息状態になる。これは1日周期でリズムを刻む体内時計が備わっているからだ。しかし、夜遅くまで残業して、就寝時間が2、3時になるような生活が続くと、体内時計のリズムが狂ってしまい、本来であれば自然な眠りに導かれるはずの夜になっても、眠れなくなってしまう。反対に日中に眠くなってしまい、大事な仕事でパフォーマンスが落ちてしまう。

「朝日を浴びると体内時計がリセットされることはよく知られていますが、早起きできなければ、2つの対処法があります」(川野氏)。

ストレスは、仕事や生活が思い通りにならないときに感じる。「仕事や生活の環境を変えればいい」と言われることもあるが、それができれば苦労はしない。「お釈迦様は四苦八苦と言っていますが、人が生きていくうえでは避けては通れない根源的な苦がたくさんあります」と臨済宗建長寺派林香寺の住職でもある川野氏は話す。

過度なストレスは、自律神経の乱れにつながる。自律神経は交感神経と副交感神経に分かれ、活動的になる昼間は交感神経が優位になる。反対に休息モードになる夜間は、副交感神経が優位になり、眠気が起きやすくなる。夜になっても交感神経が優位な状態が続くと眠れなくなる。過度なストレスで眠れない場合には、自律神経の乱れを解消する対処法が必要になる。

「自律神経を整えるには、体に刺激を与える時間と休ませる時間をつくってメリハリをつけることが重要です。その方法として私はモメンタム(心の勢いづけ)の活性化を勧めています」(川野氏)。たとえば、午前中にアップテンポの音楽を聴きながら体を動かして体に刺激を与えることでモメンタムが高まる。朝はコーヒーを入れてヒーリングミュージックを聴きながらゆったりと過ごすのもリラックスには良いだろう。しかし忙しいビジネスパーソンにとってはそれよりも活性化のほうが求められるというわけだ。

体の異常によって睡眠の質が悪くなるケースには、さまざまな病気が考えられる。睡眠時無呼吸症候群もその代表例だが、病気が原因であれば専門医に相談して治療を受ける必要がある。ただ、更年期障害が不眠の原因になっていることもある。更年期障害は女性ホルモンや男性ホルモンの分泌が減ることで起こる、さまざまな症状を指すが、自律神経の乱れにつながり寝つきが悪くなり、中途覚醒を引き起こしやすい。更年期障害が不眠の原因であれば、ある程度は自分でも対処できる。環境は、寝具の選び方や温度の工夫で調整ができる。

■深い眠りには脳疲労が必要

原因別の対処法を実践する前に「質のいい眠りとは何か」を知っておきたい。東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授の林悠氏によると、「脳幹と視床下部に睡眠のスイッチがあることがわかっています」という。

睡眠の覚醒リズムに影響を与える要素は、神経系では主に2つある。1つは、脳の中にある睡眠中枢。いくつかの神経細胞の回路だが、これがスイッチのような働きをして「起きている状態」「ノンレム睡眠の状態」「レム睡眠の状態」を切り替えているという。このスイッチは脳の他の部位が操作しているため、そこに何らかの影響があると、睡眠覚醒がうまくいかなくなる。

もう1つは末梢神経。末梢神経には大きく3種類ある。感覚を受容する「感覚神経」、骨格筋をコントロールする「運動神経」、内臓などをコントロールする「自律神経」だ。

「このうち、自律神経が非常に重要で、末梢から睡眠スイッチを操作する重要な要素と考えられています」(林氏)

また、眠気は主に2つのファクターで決まるという。1つは前述の体内時計で、もう1つは「どれだけ脳を使ったか」だという。

「起きている間に脳に疲れが蓄積しているほど、深い睡眠を促す駆動力になると言われています」(同)

ただ、日中のどんな活動が脳に疲れを蓄積し、睡眠を駆動するかははっきりわかっていない。林氏が考えるのは、社会的なストレス。他人と接触する、特に初対面の人と接触するときは、頭を一生懸命に使って、相手とコミュニケーションをとろうとする。人によってはストレスと感じていないかもしれないが、脳の疲労を蓄積する1つの刺激と考えられる。

■レム睡眠=浅い眠りではない

スムーズに眠ることも大事だが、眠っている間の睡眠の質も重要だ。「睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠がありますが、レム睡眠が健康と大きく関わっていることがわかっています」(同)

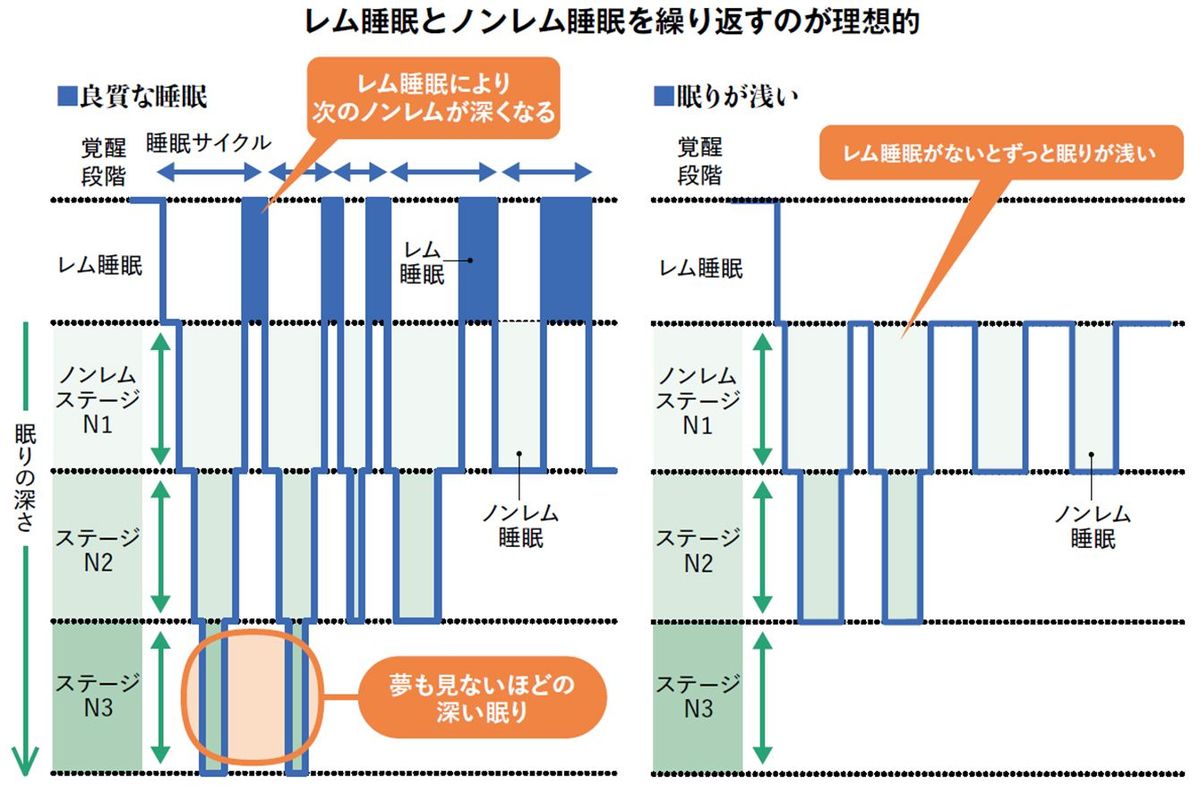

睡眠はノンレム睡眠から始まって、深い眠りに入る。ノンレム睡眠は深さによってN1〜N3の3段階があり、最も深いN3ではほとんど夢を見ない。反対にレム睡眠中は、大脳が活発に働いていて、夢を見ることがわかっている。ただし、6〜7割はネガティブな内容で悪夢になることも多い。レム睡眠は浅い眠りとのイメージがあるが、深さはノンレム睡眠のN2程度に該当するので、それほど覚醒しやすい睡眠状態ではない。

2017年に米国で発表された論文によると、60歳以上の健常者を集めて睡眠の状態を計測し、12年後にもう一度集めて、どんな人が認知症になったかを調査した。その結果、認知症になった人は、レム睡眠が少ない人だったことがわかったという。

「私たちの研究でも、健康なマウスはレム睡眠を70分ぐらいとっていますが、アルツハイマーのマウスはレム睡眠がごく少ないことがわかっています」(同)

一つの理由として考えられるのは、睡眠と脳の血流の関係。大脳皮質の毛細血管の血流は、起きているときやノンレム睡眠のときと比較してレム睡眠では2倍ぐらい高くなる。つまり、レム睡眠は、ものすごく脳に血が巡っている状態で、それがアルツハイマーと関係している可能性がある。血流が多ければ、効率よく栄養を届けたり老廃物を回収したりできるからだ。ただ、全身の血流と脳の血流は別。たとえば運動をして体の血行が高まっても脳の血行は変わらない。脳の血流を上げるにはレム睡眠をとるのが最も効率的である。

レム睡眠の重要性が徐々にわかってきているわけだが、レム睡眠に入るためには、1回目のノンレム睡眠の深さが重要になってくるという。質のいい睡眠では、入眠してしばらくすると、最も眠りが深いN3に入る。その後、しばらくするとレム睡眠に入り、再びノンレム睡眠に入るが、このサイクルを何回か繰り返すうちにノンレム睡眠が徐々に浅くなりレム睡眠が増えていく。

「ところが最初のノンレム睡眠でN3まで到達しないと、レム睡眠に入っていけないのです」(同)

日中に疲労を蓄えられないと、ノンレム睡眠でN3に入れないために、レム睡眠とノンレム睡眠の理想的なサイクルが始まりにくい。結果的に睡眠が短く終わってしまう。

N3はホルモンにも大きく関わっている。たとえば成長ホルモンの血中濃度は眠ってから1時間後くらいにグワッと上がることがわかっている。成長ホルモンは大人になってからも新陳代謝に大きく関わっている。N3に到達できないと成長ホルモンも十分に分泌されない。

遺伝子組み換え技術で脳幹のスイッチを操作してレム睡眠が多いマウスをつくると、脳の状態がよくなることもわかっているという。

「人間に応用するのは簡単ではありませんが、何らかの食品を摂るなどでレム睡眠を多くできれば、睡眠の質がよくなるだけではなく、健康寿命も長くなる可能性はあります」(同)

■「寝なきゃ」と思うからあなたは眠れない

睡眠スイッチを簡単にオンにできない現段階では、「なぜ眠れないのか」その要因を探って、要因に合わせた改善メソッドを実践してみることが大事となる。ただし、どれを実践するにおいても重要なのは、プレッシャーから解放されることだ。多くの人は「眠らなければいけない」という思い込みに囚われている。「仕事のパフォーマンスが落ちるのではないか」「健康を害するのではないか」という不安から「早く眠らなければ」と思い、かえって眠れなくなっているのだ。それが不眠の原因になることもある。

「“眠らなければいけない”という思い込みを手放すことで、反対に眠れるようになるのです」(川野氏)

そのために川野氏は2つのポイントを重視している。1つは正しい医療情報を知ることだ。

「自然な眠りを誘う作用のあるメラトニンの分泌は60歳を過ぎるとぐっと減るので、入眠しにくくなりますし中途覚醒も起きやすくなります」(同)

若いときのようにぐっすり眠れない、夜中に目が覚めてしまうのは自然なこと。加齢とともに起こる体の変化として受け入れて、悩みを手放していくことが大切だという。睡眠時間が足りなければ、少し早めに眠るようにしたり、昼寝で補えばいい。

もう1つは、マインドフルネス。実際には試しても効果が実感できず、諦めてしまう人も多いという。

「実は、活用の仕方が問題で効果が出ないことも多いのです」(同)

その最たる例は、“眠れないときだけ”やってみること。「眠るためにマインドフルネスをやってみようか」と考える時点で眠りに執着しているからだ。マインドフルネスは2〜3カ月続けるうちに、「眠らなければいけない」という執着を手放すことができて、自然と眠れるようになるのだ。

マインドフルネスを実践する際には、何かに集中することで、思考の量を減らすことが重要だという。さまざまな考えが次々と浮かぶ状態は「モンキーマインド」と呼ばれる。猿が頭の中で跳びまわるような状態だ。脳が雑念に占拠されてしまう。モンキーマインドの状態から抜け出すには、一点に集中する習慣を身に付けることが有効だが、その方法の一つがマインドフルネスというわけだ。

また、睡眠の問題を感じている人は「これを実践すればぐっすり眠れるようになる」という即効性のある方法を求めてしまいがちだが、「そのスタンスこそが睡眠には逆効果」と川野氏は指摘する。「15時以降はカフェインを摂らない」など、すぐに効果が期待できるものもあるが、即効性のあるものはすぐに効果が失われてしまう。

「マインドフルネスは2〜3カ月以上、気長に続けることが必要ですが、眠れないという不安を手放すことで、継続的に質のよい睡眠を得ることができます」(川野氏)

眠れないのは、睡眠自体に問題があるのではなく、心理的な葛藤や生活上のストレスが原因になっている可能性が高い。それが不眠という形で表れるため、睡眠に不満が向きがちだが、根本原因を解決しなければ、質のよい睡眠も得られない。

「葛藤やストレスを手放して、心の状態をより健やかに保つ努力を続けることで、気がつくと睡眠に注意があまり向かなくなり、自然と眠れるようになるはずです」(同)

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年7月5日号)の一部を再編集したものです。

----------

林香寺住職、精神科医

RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニック副院長。1980年横浜市生まれ。2005年慶應義塾大学医学部医学科卒業。慶應義塾大学病院精神神経科、国立病院機構久里浜医療センターなどで精神科医として診療に従事。禅修行の後、2014年臨済宗建長寺派林香寺(横浜市)住職。寺務の傍ら都内及び横浜市内のクリニック等で精神科診療にあたる。『人生がうまくいく人の自己肯定感』(三笠書房)、『「精神科医の禅僧」が教える 心と身体の正しい休め方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など著書多数。

----------

----------

レム睡眠研究者

東京大学理学部卒業。2022年より東京大学大学院理学系研究科教授、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構客員教授を兼務。睡眠を研究し、認知症や精神疾患などに対する予防治療にも挑む。

----------

(林香寺住職、精神科医 川野 泰周、レム睡眠研究者 林 悠 文=向山 勇 図版作成=大橋昭一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

更年期は要注意!認知症の引き金にもなる「睡眠負債」を解消する生活習慣10【医師監修】

ハルメク365 / 2024年6月25日 22時50分

-

デートでも婚約でも結婚でもない…恋愛過程の「初期」に最も分泌される物質が不足すると不眠症になりやすい

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 6時15分

-

ストレス過多の50代女性!いろいろ考えすぎて眠れない「だる重疲れ」対策と注意点

ハルメク365 / 2024年6月24日 22時50分

-

【自律神経クイズ】だる重疲れ&眠れない悩みを解決!スッキリできない理由がわかる!

ハルメク365 / 2024年6月13日 21時0分

-

お疲れ注意の6月!心を癒やすポイントって?禅僧・精神科医の川野泰周さんが解説

ハルメク365 / 2024年6月13日 18時50分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください