原作改変トラブルを阻止する確実な方法があるのに…「セクシー田中さん」事件でも懲りない日テレと小学館の罪

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 8時15分

■ドラマ関係者なら誰でも思いつくシンプルな再発防止策

人ひとりが死んだというのに、結局、どっちも懲りていない。漫画『セクシー田中さん』の作者・芦原妃名子氏がドラマ化の過程で心労を重ね、それに関連したネットでの炎上を経て死に至るまでの調査報告書を日本テレビと小学館がほぼ同時期に発表した。そこには、もちろん今後の対策、改善点についても述べられているのだが、日頃、テレビまわりの取材をしている身としては、首を傾げざるをえなかった。そこでは、抜本的な再発防止策が示されていない。

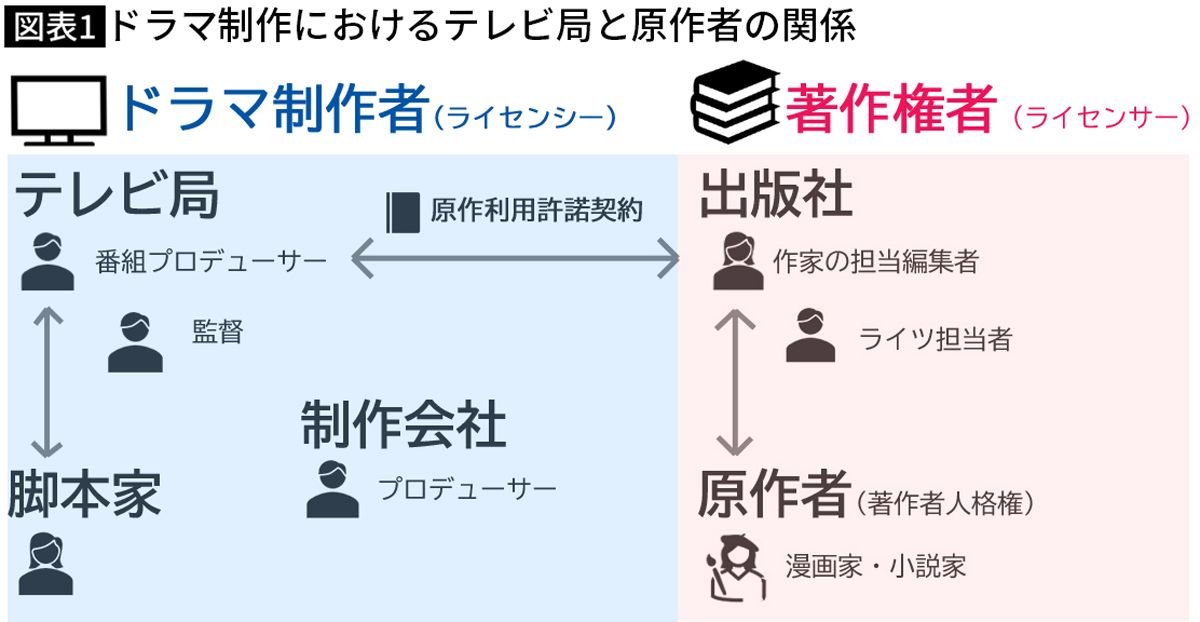

今後は、漫画や小説のドラマ化の際、出版社・原作者とテレビ局間で詳細な条件を記した契約書を結ぶ(小学館の報告書には「原作利用許諾契約書」とある)。その契約の場に弁護士を入れる。もちろん、そういったガバナンス強化はしなければならない。しかし、今回の報告書では、それ以前に、現場レベルで今すぐできるはずの確実な対策がスルーされてしまっている。

それは、企画時点で必ず最終話までの台本を用意し、原作者に見せ、その許可をもらったのちに映像化契約を結ぶということ。さらには、キャスティングでも合意を得てからの契約が望ましい。

つまり、あくまで原作者がイニシアチブを取り、脚本や配役に納得できなければドラマ化を許可しない、企画中止にできる状態を作るということだ。

■日本テレビの報告書でも「台本完成案」が示されている

日本テレビの報告書には、ちゃんと下記のような記述がある。

原作者と制作サイドで齟齬が生まれない最も有効な手段は、撮影前に最終回までの台本が完成していることである。そうすることで、原作者は映像化にあたり、制作サイドが描こうとしている全体像を正確に知ることができる。また、制作サイドも原作者が合意した台本に基づいて演出できるため、双方の納得感が得られることになる。ヒアリングでも「最終話まで脚本を作って撮影に臨んだ方が役者も安心ではないか」(日本テレビ制作幹部)、「早めの企画決定やプロット作成、準備期間を設けることは重要」(日本テレビプロデューサー)等の声があがっている。近年、ドラマはリアルタイムで視聴されることに加えて、事後に配信で見られることも少なくない。視聴者の生の反応を見てドラマの構成を変えていった時代は変わりつつある。

(日本テレビ「セクシー田中さん調査報告書」)

これは実にシンプルなガイドラインだ。弁護士も法務の人間も分厚い契約書も必要なく、単純に今すぐ「自社ルール」にすればいい。日本テレビは、そのことこそを再発防止策として打ち出すべきだったのではないか。

■脚本提出をドラマ化の条件としない小学館もおかしい

一方、漫画家の代理人としてテレビ局と交渉する小学館としては、報告書で著作者人格権が何よりも尊重されるべきだと記しているとおり、「今後は、最終話までの台本を提出しなければ、映像化はいっさい許可しない」と宣言すればよかったのだ。

そうすれば、「セクシー田中さん」事件のように、連続ドラマの撮影中、または放送中という、もう後には引けない段階で脚本をチェックした原作者が「なんか思ってたのと違う」と感じることもないだろうし、撮影スケジュールに追われながら脚本を「直せ」「直せない」で揉めたあげく、関係者全員が神経をすり減らすという地獄の様相を呈することもない。

小学館の報告書には「ドラマ化の検討」という項にこうある。

ドラマ化の際に、原作者には、脚本家の情報や放送時期を伝え、企画書の検討を経て、原作者への最終確認をした後、ドラマ化を承諾する旨を当該編集部あるいはクロスメディア事業局からテレビ局に伝えるのが一般的である。この段階で各話のプロットや全体構成などを確認していることはあっても、脚本の完成稿まで確認してドラマ化を承諾することは稀である。

(小学館特別調査委員会「調査報告書」)

また、「原作改変の問題」にはこうある。

漫画編集に関わった社内の複数のヒアリング対象者によれば、これまでも原作改変がたびたび問題になった。漫画とドラマでは表現方法が異なるのでどうしても原作を改変せざるを得ないことは共通認識として編集者にはあるところ、原作者が許容できないほどに原作からの改変をされ、編集者が修正交渉をすることもよくあったようである。

実務の実際では、改変が当然できると考えているようなテレビ局のプロデューサーもいる。テレビ局は時間に追われ、脚本を作りながらドラマ制作を進めていくので、作家にとって熟考する時間的余裕がなかった例も少なくない。

(小学館特別調査委員会「調査報告書」)

■クランクイン前に全話の台本ができていた前例はある

日本テレビ、小学館ともに「最終話まで台本を作って原作者が許可を出してから、ドラマ制作が始められればベストだが……」とは考えたものの、「現実問題、そんなことはできない」と判断したようだ。今回の報告書公表と同時に、そう宣言すれば、少しはイメージ回復になったと思うのだが。

テレビ局は、実は「できない」のではなく「やろうとしない」だけであり、「現実的ではない」のではなく「ドラマの制作体制を改革する気がない」のではないか。

こんなふうに「本当は、やればできるくせに」とツッコミたくなるのは、原作がある連続ドラマでも、放送開始前に脚本が完成していた前例を複数知っているからだ。

■同じ小学館原作、同じ脚本家でも脚本事前提出で揉めなかった

例えば、2022年1月スタートの「ミステリと言う勿(なか)れ」(フジテレビ)は、「セクシー田中さん」と同じ脚本家が、同じ小学館発行のベストセラーコミック(作・田村由美)の脚色を担当したが、主演の菅田将暉がラジオで語ったとおり、スタート時には、というよりはそのほぼ1年前に最終話まで撮り終わっていた。同作の松山博昭監督(フジテレビ)はこう語っている。

「今回はクランクイン前に台本が全部できていましたし、放送は1年後で編集は後回しにできたので、それだけ現場にいられました。結果、前倒しに撮影できて良かったなと……」

「普段は、台本を作って撮影の準備をして実際に撮影して、編集してポストプロダクション(音声処理や映像効果)をやってと、無茶なスケジュールで作っているので、その全てのプロセスにちゃんと集中できる方法でやってみると、とても効率的ですし、スタッフの働き方改革としてもこうあるべきだと思いましたね」

「大義名分として『連続ドラマは視聴者の反応を見ながら内容を変えていくべきだ』とずっと言われてきたんですよ。しかし、実際にはバラエティー番組のような生放送ではなく、反応が出てきた頃には大半を撮り終わっているものなので、それならクランクインするときに結末までの設計図を持って入る方が圧倒的にメリットがあると思います」

(第111回ザテレビジョンドラマアカデミー賞監督賞受賞インタビュー)

■テレビ局は主演俳優のためならドラマ制作を前倒しにできる

また、2022年7月スタートの「競争の番人」(フジテレビ)も、新川帆立による同名小説をいち早く連続ドラマ化したが、放送開始時には最終話まで撮り終わっていた(まんたんウエブ「競争の番人:“ダイロク”の面々がクランクアップ コロナ禍で撮影延長も」)。

こういった前倒しのスケジュールで撮影するのは、主演もしくは準主演俳優のスケジュールに合わせるためだ。主演俳優に舞台の予定があるからとか、海外で映画の撮影があるからとか、NHKの大河ドラマや朝ドラ(連続テレビ小説)の撮影が始まるからなど、とにかく主演ファーストで、他のキャストやスタッフはそれに合わせなければならない。テレビ局のドラマ制作は、良くも悪くもスターありき。1年前倒しの撮影だって、原作者や出版社には「できない」というポーズを取ってみせても、芸能事務所の要請であれば「できる」のだ。

■脚本を作って原作者に掛け合うのはテレビ局にもメリットあり

もちろん、現状は、放送開始前に最終話まで撮り終わっていても、脚本が最後まで完成していても、イコール、原作者がオールOKだったということではない。だが、こうしたスケジュールの場合、少なくとも原作者は脚本に目を通し、言いたいことがあれば言えるだろうし、修正も要請しやすいだろう。「セクシー田中さん」のように、ドラマの脚色に納得がいかなければ、最悪の場合、作品を引き上げる、つまりドラマ制作中止にするだけの時間的余裕は持てるはずだ。

それは、テレビ局にとっても、今回のようなイメージダウンになるよりはベターであり、放送前に「損切り」ができるというメリットがある。日本テレビの報告書にも社外のプロデューサーが「例えば、初回放送から9か月程前であれば脚本含めて先に作って、オンエア前に撮ることも出来る。トラブルになった場合の差し替えも可能である」という意見を寄せている(同報告書「【別紙3】有識者の方々からいただいたコメント」)。

本当は「できる」のに、なぜ「できない」と弱腰になるのだろうか。それは、つまるところ、「セクシー田中さん」事件で原作者の死という最悪の事態を招いた体制を変えられていないからではないか。

■テレビ局がドラマ化決定前に脚本を作り上げられない2つの事情

現状、テレビ局がなぜ脚本を最終話まで用意できないかというと、理由のひとつはマンパワーの問題だ。日本テレビの報告書で明らかになった「ドラマの企画が決まるのが遅い」「準備期間が足りない」という現場の声。制作期間に余裕がないので、プロデューサーは目先のことで手一杯になり、先々の放送予定に合わせて脚本を作り、原作者に掛け合っておくということができない。

もうひとつの理由は、「セクシー田中さん」事件の根幹にかかわる、原作へのリスペクトの低さ。小学館の報告書には「改変が当然できると考えているようなテレビ局のプロデューサーもいる」と記されている。そして、日本テレビの報告書にもこうある(弁護士のコメント)。

いうまでもなく、日本テレビは、著作権者にあたる原作者(ライセンサー)から、原作の利用許諾を得た上で、新たにドラマを制作・放送するライセンシーという立場である。もっとも、そうではあるものの、今回当調査のヒアリング等を通じ、制作サイドにおいては、原作を映像化するという作業の中で、原作を何ら改変しないことは基本的にないという考え方が標準的であることや、原作をもとに、どのようなエッセンスを加えれば、より視聴者の興味を惹きつけるドラマにできるか、という考えを少なからず持って企画・制作に当たっているということが分かった。

これは、ドラマという映像コンテンツはあくまでもテレビ局の作品であるという考え方が根底にあるものと思われる。

(日本テレビ「セクシー田中さん調査報告書」)

■最初に誠意を見せれば、原作者もドラマ制作に協力する

最初から全話分の脚本(もしくはプロット)を用意して、原作者にプレゼンしないのは、あわよくばテレビ向けにストーリーやキャラを変えたいという狙いがあるからではないか。しかし、「ミステリと言う勿(なか)れ」は、キャラクターの性別や兄妹の設定が原作から変わっていたが、事前に全話の台本を用意し、それを読んだ原作者はOKをしたということになる。ドラマはドラマで好きにやってくれという原作者は変更を許可するだろうし、「セクシー田中さん」の芦原氏のように変えてほしくないという原作者なら、その意向に従わなければならない。撮影前に台本を完成させておいても、結果は同じだ。

まず、テレビ局が事前に台本を全話用意するという誠意を見せれば、いざ撮影が始まってから台本を変更する必要が出てきても、ほとんどの原作者は耳を傾けるのではないか。

■芦原氏を「極めて危険」と言った小学館は変わる必要がある

最後に、出版社サイドで仕事している身として、提案したい。小学館は、作家を守るため、脚本が全話できあがってからの映像化許諾を自社ルールとすべきだ。

同社の報告書では、芦原氏を「(原作どおりの映像化にこだわる)難しい作家」と書いていたが、なぜ「難しい」という表現になるのか。それは、出版社としてコミックの売り上げを伸ばすため、テレビ局とは仲良く連携してドラマ化を進めたいという思惑があるのに、原作者がそのプロジェクトを「難しくしてしまう」という意味合いがありそうだ。

担当編集者は脚本の修正を聞き入れてもらうため、日本テレビのプロデューサーを電話で説得したとき、「芦原氏は初めの時点で話したとおり改変を容易に認めることのない作家で、これ以上押せば極めて危険で、全てをひっくり返す騒ぎになりかねない」と言ったという。「極めて危険」というのは、編集者とプロデューサーが進めるメディアミックスのプロジェクトにとってのリスクという意味合いか。本来なら、編集者はあくまで原作者側に立ち、作者の思いを伝えるべきだったのではないだろうか。

そして、やはりどうしても版元が当てにならないのなら、漫画家や小説家がマイルールとしてもいい。「最終回までの台本を出してくれなければ、ドラマ化は許可しませんよ」と。日本テレビの報告書には、プロデューサーの声として「今回の件で原作もののハードルが上がった」というコメントがあった。そう、「セクシー田中さん」事件後の今なら、著作権をもつ原作者は本来の権利を行使し、もっと強気に出られるはずだ。それこそが、悲しいことだが、芦原氏がその死をもって打ち破った壁なのだから。

----------

ライター

1995年、出版社に入社し、アイドル誌の編集部などで働く。フリーランスになってからも別名で芸能人のインタビューを多数手がけ、アイドル・俳優の写真集なども担当している。「リアルサウンド映画部」などに寄稿。

----------

(ライター 村瀬 まりも)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

第2の「セクシー田中さん」が生まれるだけ…「芦原さんの死は日テレのせい」という安易な決めつけが危険な理由

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 16時15分

-

「浅ましい嫉妬」改変・修正無視の日テレ『セクシー田中さん』根源は“エゴ”の闇

週刊女性PRIME / 2024年6月11日 17時0分

-

だからクリエイターを守れなかった…「難しい漫画家」VS「改変する脚本家」の確執が読みとれる報告書への違和感

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 8時15分

-

なぜ日テレは「若くて経験不足の担当P」だけの責任にするのか…「セクシー田中さん」報告書の根本問題

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 16時45分

-

日テレ・小学館の「調査報告書」に釈然としない理由 「セクシー田中さん」問題はどこに向かうのか

東洋経済オンライン / 2024年6月5日 23時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

418÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

5洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください