国家公務員は東大生にとって3K職場になった…東大卒が1割を切り、MARCH+日東駒専クラスが続々合格のワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 10時15分

■東大出身者が1割を切った

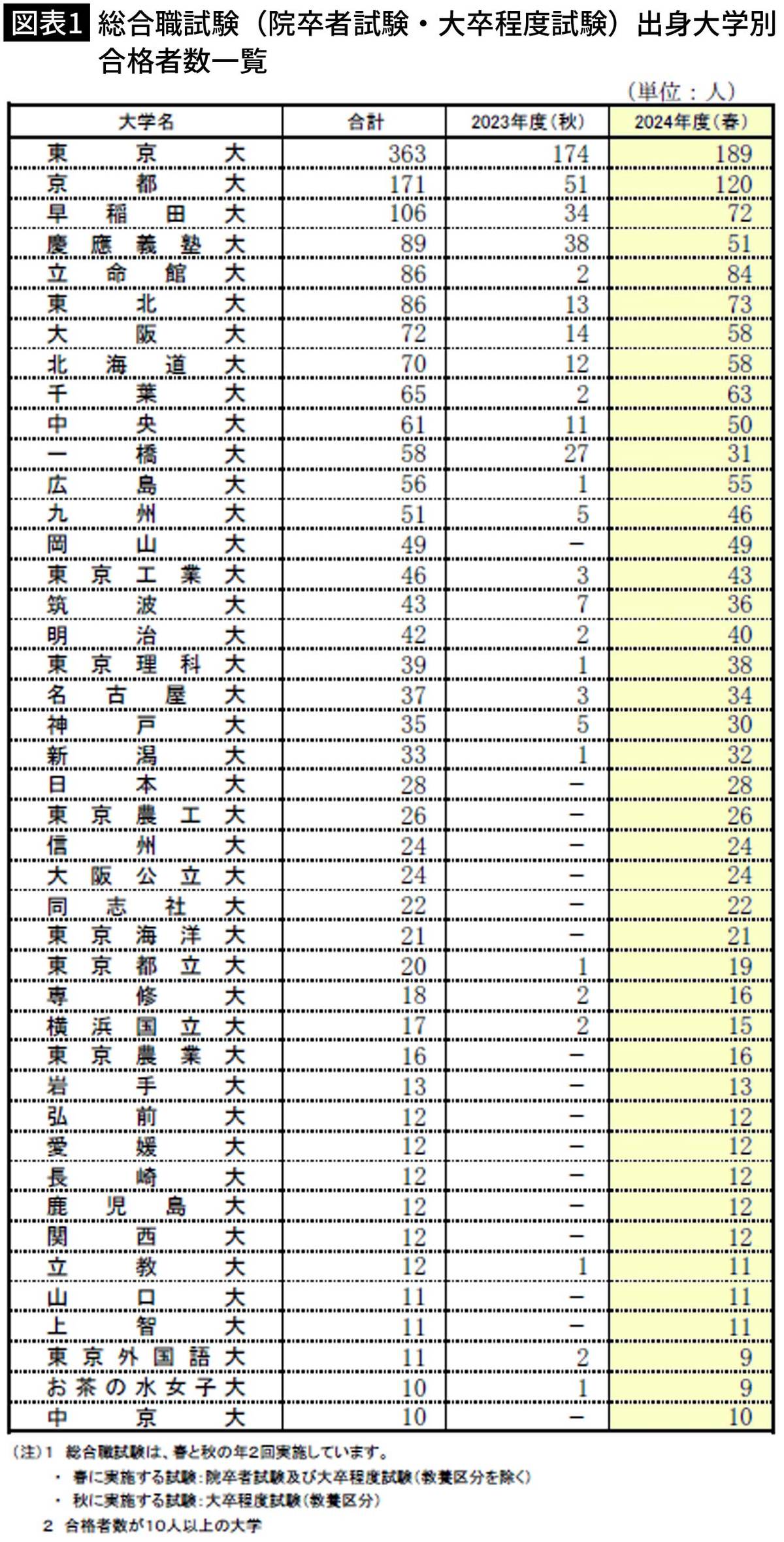

人事院はキャリア官僚となる2024年度春の国家公務員総合職試験の合格者を発表した。合格者数は1953人。大学別では東京大学出身者が189人でトップだが、2012年度に現在の試験制度になって以降、最も少ない人数となった。合格者の東大出身の割合は2015年度に26%を占めていたが、9%にまで低下している。

官僚といえば東大出身というイメージは今は昔。その比率は大手総合商社と変わらないレベルにまで低下している。2023年秋と24年春の総合職試験の合格者数では東大に次いで京大、早大、慶應大と続くが、4位に入った立命館大学の86人が際立つ。他の私立大学では中央大学(61人)、明治大(42人)、東京理科大(39人)、日本大(28人)、専修大(18人)、上智大(11人)、中京大(10人)も入っている。

出身大学は国立大学が69校、公立大学17校、私立大学77校と、実に多様だ。一見、MARCHだけではなく日東駒専からも採用するメガバンクのユニバーサル採用に近いが、それだけ国家公務員試験のハードルが下がっていることを意味する。ハードルの低さは採用試験の申込者数にも表れている。

■志望者数が激減、10年未満の退職者数増加

2023年度の国家公務員採用試験の申込者数は1万8386人。2012年度に比べて6724人(約27%)も減少している(院卒者試験・大卒程度試験)。それだけではない。採用後の若年層職員の離職が増加傾向にあり、総合職試験採用職員の採用後10年未満の退職者数は、毎年100人を超えている。東大をはじめ志望者が少なくなる一方で、離職者の増加に対して、最も危機感を抱いているのは政府自身だ。

国家公務員の“人事部”にあたる人事院の「人事行政諮問会議中間報告」(2024年5月9日)ではこう述べている。

「国家公務員志望者数の減少や公務を離れる者が増える現下の状況が続けば、公務を支える人材が質と量の両面で不足することになる。その結果、公務組織のパフォーマンスの向上はおろか、従前と同様のパフォーマンスの発揮すら困難になり、国民の安全な生活に支障を来し、さらには、国家の衰退につながりかねないことを強く懸念する」

■なぜ国家公務員は魅力のない仕事になったのか

“国家の衰退につながる”とは、ゆゆしき事態だが、なぜ入りたがらず、入っても辞めたいと思うのか。

「国家公務員に就職した先輩から『最初から自分のやりたい仕事はできない』と断言されたのが印象的。新人の頃は雑務を行う印象で、意義を見出しづらい仕事も多いのではないかと感じた。それらを総合勘案し、民間の内定が複数ある状態で、わざわざ国家公務員を受ける気にはならなかった」

公務以外を就職先として選んだ学生に人事院がヒアリングした答えの一つである。また別の学生は「省庁でインターンシップをした学生や国家公務員の方から話を聞く限りのイメージだが、国会待機等をはじめとした理不尽と思われる仕事が多くあると感じることが多かった」という声もあった。

大学名は明らかにされていないが、もしかしたら東大生かもしれない。最近の学生はやりたい仕事やスキルを早期に身につけたいという傾向があり、とくに優秀な学生ほど自ら描いたキャリアを志向し、仕事を通じて成長実感を得たいという気持ちが強いといわれる。にもかかわらず希望する仕事をやらせてもらえず、理不尽な仕事を押し付けられる国家公務員を敬遠するのは当然かもしれない。

■年々増加する残業時間

そのほかにも「国家公務員の業務量の多さ、深夜残業がネックとなり地方公務員を選んだ」、あるいは「労働時間に関するネガティブな情報の印象が強かった。特に国会対応等による長時間労働の報道を見ると、本当にやりたい仕事なのか疑問があった」という声もある。

今に限らず学生は以前から長時間労働は民間企業であっても嫌う。人事院の調査によると「本府省」に勤務する国家公務員の平均年間超過勤務時間数(残業時間)は、2019年は219時間だったが、年々増加し、2022年は397時間だ(人事院令和5年「人事行政施策に関する工程表」)。

年間397時間といえば、原則として月45時間、年間360時間とする民間企業の時間外労働の上限規制を超えている。

■国家公務員は3K職場になった

長時間労働イコール国家公務員のイメージが続く限り、国家公務員志望者が増えることはないだろう。希望する仕事に就けない、キツイ(長時間労働)を2Kとすれば、もう1つのKは給与だ。前述のヒアリングではこんな声が上がっていた。

「就職先候補の日系大手企業や外資系企業に比べて、国家公務員給与水準が低かった」

「生活水準に見合った最低限の給与があれば良いと考えているが、就職先候補の中で、国家公務員の給与水準は正直最低ランクであった。また、入社後の給与の伸びも比較していたが、それでも国家公務員は民間企業に比べて魅力はなかった」

ちなみに国家公務員の大卒初任給は約19万円、院卒で約22万円(手当抜き)とされる。民間の大手企業と比べても極めて低い。しかも2022年以降、初任給引き上げ競争が相次ぎ、今では大卒初任給は25万円が相場となっており、28~30万円を支給する大手企業も珍しくない。また、東大生に人気の外資系コンサルティング大手のアクセンチュアの新卒1年目の年収は430万円超(ボーナス抜き)とされる。

■親からも反対されかねないレベルの労働環境

給与の低さは前述の人事院の中間報告でもこう述べている。

「国家公務員の給与水準は、(中略)現在、企業規模50人以上の民間企業の給与水準との均衡を考慮して定めている。最近は大企業等において初任給を含む給与の大幅な引上げが行われており、特に総合職試験からの採用において競合する企業の給与と比べると、かなり見劣りするものとなっている」

民間企業の初任給引上げ競争の目的は言うまでもなく優秀な人材の獲得にある。公務員の給与が民間準拠で決まるとしても、給与の低さは獲得競争からすでに脱落している。

国家公務員は学生にとっては3K職場(希望する仕事に就けない、キツイ=長時間労働、給与が低い)であることは間違いない。民間企業であれば親からも「こんな会社に入るのはやめなさい」と言われかねないレベルだろう。それでも国家公務員という国民の暮らしと安全にかかわる公共的な仕事であり、やりがいはあるかもしれない。

しかし、本省に勤務するある課長補佐は人事院のヒアリングにこう答えている。

「給与水準については、①成果への然るべき報酬か、と同時に、②人材獲得の競合先と遜色ない水準か、という目線も必要。やりがい搾取を前提としていては、優秀層の獲得・維持は困難」(人事行政諮問会議事務局によるヒアリング等の概要)。

“やりがい搾取”は若者の間で一般化している言葉である。キャリア官僚自ら使っていること自体、何らかの対策を講じなければ、まさに「国家の衰退」につながる可能性もある。

----------

人事ジャーナリスト

1958年、鹿児島県生まれ。明治大学卒。月刊誌、週刊誌記者などを経て、独立。経営、人事、雇用、賃金、年金問題を中心テーマとして活躍。著書に『人事部はここを見ている!』など。

----------

(人事ジャーナリスト 溝上 憲文)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

公務員になるなら、最終学歴は「大卒」の方がよいですか? 高卒の方が昇進は早いでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月27日 8時20分

-

平均月収40万円「エリート官僚」の危機…「もう、無理。」と悲鳴!50人に1人が長期離脱の衝撃事実

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 5時15分

-

【2024年夏のボーナス】公務員の平均支給額はいくら? 去年と比べてどうなった?

マイナビニュース / 2024年6月24日 12時50分

-

子どもが「将来が安泰だから」と、会社員から「公務員」への転職を目指しています。今は公務員も大変だと思うのですが、やはり「給与」や「待遇面」は良いのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月21日 2時20分

-

2024年夏・公務員のボーナス平均支給額はいくら?

オールアバウト / 2024年6月7日 21時20分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください