「人を安くこき使うのも経営手腕」30年間賃金を上げなかった日本の経営者の"残念すぎる"体質

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 7時15分

■低生産性企業の淘汰か、社会が機能不全に陥るか

【古屋】日本はいま、社会全体に必要な働き手の数を確保できない状況になっています。われわれリクルートワークス研究所のシミュレーションでは、日本の労働力は2040年には1100万人不足するという衝撃的な結果が出ています。

働き手がどんどん足りなくなっていく中で、生産性も賃金も上げられない会社は今後、存亡の危機に直面するでしょう。果たして、日本の社会が機能不全に陥るほうが早いのか、それともそういった会社が賃金上昇圧力に敗れて退出したり、より労働者の力を活かせる企業に買収されたりするのが早いのか。そんなチキンレースになっています。

そういう意味では、行政はこの競争をもっと早めなければいけません。

生産性を上げられない企業が残り、ほとんどの労働力を生活維持サービスにつぎ込んでも足りないということになれば、街にゴミがあふれかえり、事故が多発し、地震が起きても復旧できない――そんな未来が現実のものになってしまいます。

【アトキンソン】いちばんに考えなければいけないのは、「なぜ労働者はいまの体制の犠牲者にならなければいけないのか」ということです。

今の分散型の産業構造の経済合理性が年々低下している中で、人口減少が進めば進むほどさらに経済合理性が悪化していく。労働者が低賃金で働かないと、もはやそのビジネスモデルは成り立たなくなっているんです。

労働者を集約することが解決策なのに、経営者たちはそれでも「嫌だ」「いまのまま経営を続けていきたい」と言う。でも、それを続けていくのは、労働者たちが低賃金のまま働き続けることが大前提なんですよ。なぜ労働者が犠牲を強いられなければいけないのでしょうか。

■賃金が上がらない一番の原因は大企業

【古屋】同意見です。労働者は自分の意見ももっとはっきり言うべきだ、というのはアトキンソンさんの主張ですよね。ただ、日本の労働者が経営者に対して1対1で交渉するのは非常に難しい。

私は労働者をもっとサポートする機能をつくらなければいけないと考えているんです。労働条件の交渉に際して公的な機関がアドバイスする、もしくは交渉を代行する。そうしたエージェントのような機能を日本につくるべきではないでしょうか。

たとえば、ドイツでは職種別の労働組合が非常に強いので、労働組合がそういった機能を担っています。かつては日本でも、高い組織率を誇る産業別の労働組合が、賃金を上げていたわけです。ところが現在、日本の労働組合の組織率は16%程度しかありません

【アトキンソン】そもそも、日本で経営者と労働者の摩擦がほとんど起きていないのはおかしな話ですからね。そうした摩擦を解消するために古屋さんがおっしゃるようなエージェント機能をつくるなら、それは一つの解決策になりうるのではないでしょうか。

賃金が上がらない状況をつくり出したいちばんの原因は、大企業にあるんです。大企業がこれまで賃金を上げられるのに上げてこなかったから、賃金の競争が起きなかった。

大企業が賃金を上げ続けていれば、小さい企業から中堅企業、中堅企業から大企業へと人の移動が促されていたはずです。小さい企業が低生産性・低賃金のまま生き残れてしまっている最大の理由は、大企業にあるんです。

■「人を安くこき使うのも経営手腕」という体質

【古屋】日本の賃上げはいま、33年ぶりの高い水準になっています。私はこれが、人口動態の変化に起因する「労働供給制約」がもたらす構造的な賃金アップの圧力で、このトレンドは中長期的に継続するのではないかと考えています。

【アトキンソン】今回の賃上げは結局、物価が上がってしまったからです。非常に日本らしい対応だと感じました。日本は基本的になんでも「事後対応」ですよね。「何かが起こったから対応する」という。予想できるにもかかわらず、事前に対応することがほとんどありません。

【古屋】おっしゃる通り、ほとんどが事後対応です。

先日、中小企業の経営者に話をうかがったのですが、経営者が「うちも給料を上げます」と言うので、「30年間上がってなかったのに、なぜ上げるんですか?」と聞いたところ、「まわりの会社や取引先がみんな上げたから、うちも上げやすくなった」と。

つまり「横並び」です。上げようと思えば昔から上げられたんですよ。まわりが上げていなかったから、上げられなかったと言うんです。

【アトキンソン】それはただの口実ですよ。賃金を上げたければ、上げればよかったじゃないですか。

【古屋】本当にその通りなんですが、歴史的に、日本の社会は何か外発的なアクシデントやインシデントがあった瞬間に、横並びで一気に変わるんです。ほかの誰かが成功すると、「うちもできる」と思ってその流れに従う。みずからアクションを起こさないんです。これは日本の大きな弱点ですが、僕は一周まわって実はドラスティックな変化を起こせる強みでもあると思っています。

【アトキンソン】日本の多くの中小企業の経営者にとって重要なのは、いかに経費を使うか、いかに安く人を働かせるかになってしまっている。外国人労働者に関してもまったく同じことがいえます。イノベーションを起こせる人や才能のある人ではなく、できるだけ安く酷使できる人、つまり奴隷のように使える人がほしいのです。

これはもはや、経営者の体質ですよね。人を安くこき使うことも、経営手腕の一つだと思ってしまっている。

■経営者が頼ってきた4つの「安い労働力」

【古屋】これまでは、それで利益を上げられてしまったわけですからね。私は、「安い労働力」という意味で日本の経営者が持っていた“切り札”が4つあると思っています。

1つ目は「若者」です。2つ目が「女性」、特に2000年前後以降に顕著に増えた非正規で働かれてきた女性です。3つ目が「高齢者」。再雇用という制度を使って、高齢者に“3割引き・4割引き”でそれまでと同じように働いてもらえる。

高齢者の労働参加は今後も当然増えていくと思いますが、高齢者を安い労働力として扱うようではまずいのではないでしょうか。

【アトキンソン】日本は、高齢者が一定金額以上働くと年金(老齢厚生年金)が減額されますよね。なぜそのような仕組みにしてしまったのでしょう。

【古屋】在職老齢年金ですね。ほかにも「130万円の壁」もありますし、日本には「働かせないための制度」がたくさんあるんです。これはやはり、人手が余っていた時代の名残なのだと思います。

【アトキンソン】世の中が変わったことに、まったく対応できていないんです。人口が増えていく時代では正しかったのかもしれませんが、いまはそれが歪みを引き起こしてしまっています。

【古屋】本当ですね。先ほどの話の続きですが、4つ目の切り札は、「外国人人材」だったわけです。地方の経営者と話をすると、すぐに技能実習生の話になるんです。安い労働力で利益を上げるという体質は、正直に言ってもう限界ではないかと感じています。

■若者の存在意義は高まっているのに初任給は上がらない

【アトキンソン】私が就職した頃はまだ手書きの時代です。そういうアナログの時代には日本でよく言われる「勘」や「記憶」といったものがとても重要で、若手社員よりベテラン社員のほうが有利だったといえます。

しかし、デジタルが主流のいまの時代は、そうしたものがまったく重要ではないんです。自分たちの世代はデジタルのことがよくわからないので、若い人に頼るしかありません。そういう意味でも、若い人の存在意義は昔よりも大きくなっています。

それにもかかわらず、日本は初任給がほぼ上がっていませんし、40〜50代との賃金差も諸外国に比べて著しく大きくなっています。

かつては、大卒男性の初任給は最低賃金の2倍以上ありましたが、現在は1.5倍もありません。高卒の場合ですと、1.2倍を切っています。やはり、賃金体制自体も見直さなければならないのではないでしょうか。

【古屋】高卒の初任給は、ほぼ最低賃金ですからね。

■最低賃金を経済政策の中心に据えるべき

【アトキンソン】昔は最低賃金と初任給の差が大きかったため、最低賃金を引き上げても正規雇用にはそれほど影響はありませんでした。ところが、ここまで最低賃金が上がってしまうと、正規雇用に対して影響を与えるようなところまできてしまっている。最低賃金は今後も上がると予想されますので、その差はさらに縮まっていくでしょう。

これは私がずっと言ってきたことなのですが、もはや最低賃金を福祉政策などではなく、経済政策の中心に据えるべきなんです。大卒と高卒の初任給の差もだんだん縮まってきています。高卒の初任給と最低賃金が近いため、高卒の初任給が押し上げられているんです。

【古屋】強制的に上がっていっていますよね。

【アトキンソン】そんなの、情けないと思いませんか?

【古屋】経営者が自分で上げるよりも、行政がルールをつくるほうが、上げ幅が大きいということですよね……。

【アトキンソン】私が社長を務める小西美術工藝社は高卒が多いので、高卒の初任給を大卒と同額にしました。もともと17万くらいだったのを、21万円にしたんです。

初任給を大幅に上げて経営に何か影響があったかというと、ほとんどなかったんですよ。利益は余り変わりませんし、離職率が減って採用数が増えるなどメリットのほうが大きい。

計算してみればすぐわかりますよ。例えば年収600万〜800万くらいの50代後半の給料を1割上げるのは大変ですが、若者の初任給を1割上げたからといって、全然大したことはない。払ってもお釣りがくるくらいです。

そういう意味では、若い人の給料を上げるということがいちばんのポイントです。先ほど言ったように、50〜60代の人たちの給料を上げても、貯金に回るだけですから。

【古屋】やはり企業は若者から投資すべきだ、ということですね。人への投資を増やすことは、取引価格を上げて賃上げの原資を得られるかどうかに左右されます。取引価格を上げられるかどうかは、その会社の技術や専門性が評価・信頼されているかどうかに基づきます。

そう考えると、賃上げができるかどうかによって、経営力そのものが問われていますよね。

----------

小西美術工藝社社長

1965年イギリス生まれ。日本在住31年。オックスフォード大学「日本学」専攻。裏千家茶名「宗真」拝受。92年ゴールドマン・サックス入社。金融調査室長として日本の不良債権の実態を暴くレポートを発表し、注目を集める。2011年より現職。著書に『日本企業の勝算』『新・所得倍増論』など多数。

----------

----------

リクルートワークス研究所主任研究員

1986年岐阜県生まれ。リクルートワークス研究所主任研究員、一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。2011年一橋大学大学院社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、「未来投資戦略」策定に携わる。2017年4月より現職。労働市場について分析するとともに、学生・若手社会人の就業や価値観の変化を検証し、次世代社会のキャリア形成を研究する。

----------

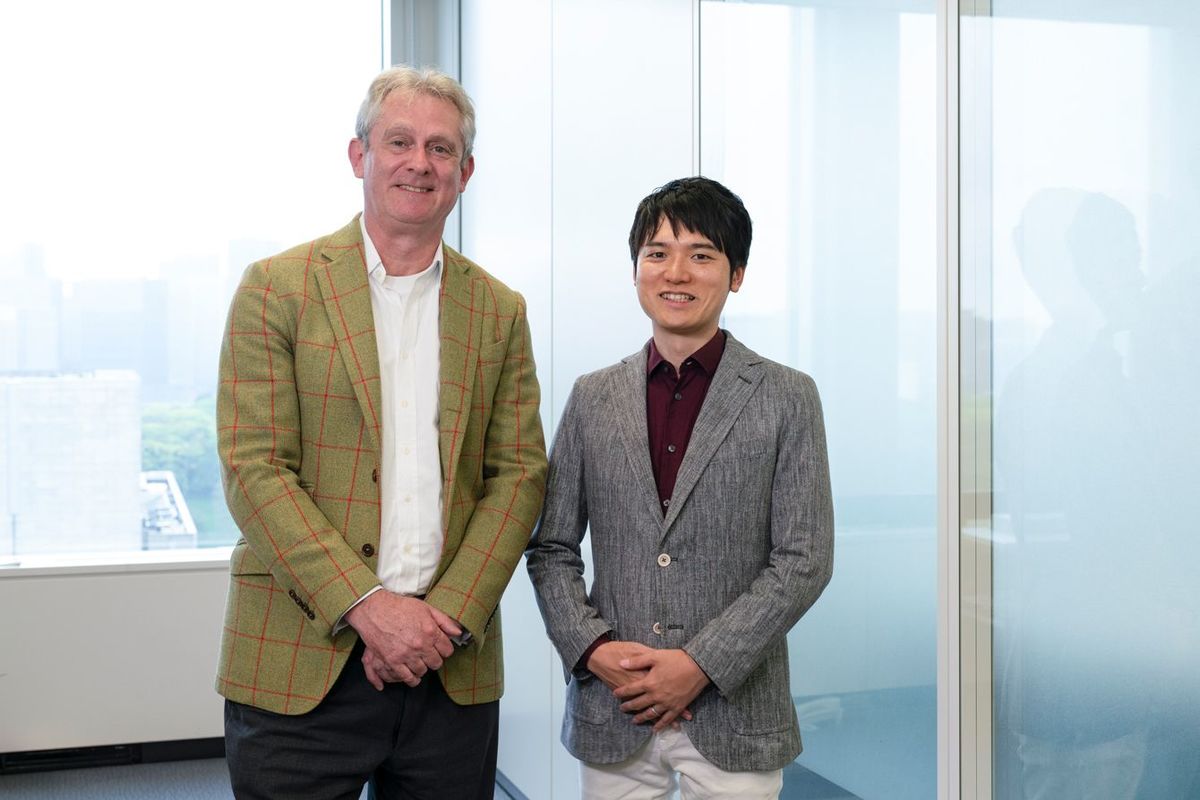

(小西美術工藝社社長 デービッド・アトキンソン、リクルートワークス研究所主任研究員 古屋 星斗 構成=岩佐陸生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

大学を中退したら最終学歴は高卒になりますか?高卒と大卒の「初任給」はどのくらい違う?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月30日 2時10分

-

“初任給引き上げ”で新卒の手取りが入社3年目の私と同額の「20万円」!給料を上げる方法はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月24日 10時0分

-

“賃上げできない会社”がやるべき「半分ベースアップ」とは? 給与のプロ直伝

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月17日 8時30分

-

2025年、全都道府県で「最低賃金1000円」達成せよ 中小企業の「支払い能力」は過去最高を記録中

東洋経済オンライン / 2024年6月13日 9時0分

-

中堅は「給料減」 相次ぐ大手企業の「初任給アップ」の背景にある悲しい事情

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月11日 7時15分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください