天皇になれる血筋だったのに、20歳で夭逝…「藤原道長の壁」を超えられなかった「定子の息子」の悲劇

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 18時15分

※本稿は、関幸彦『藤原道長と紫式部』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

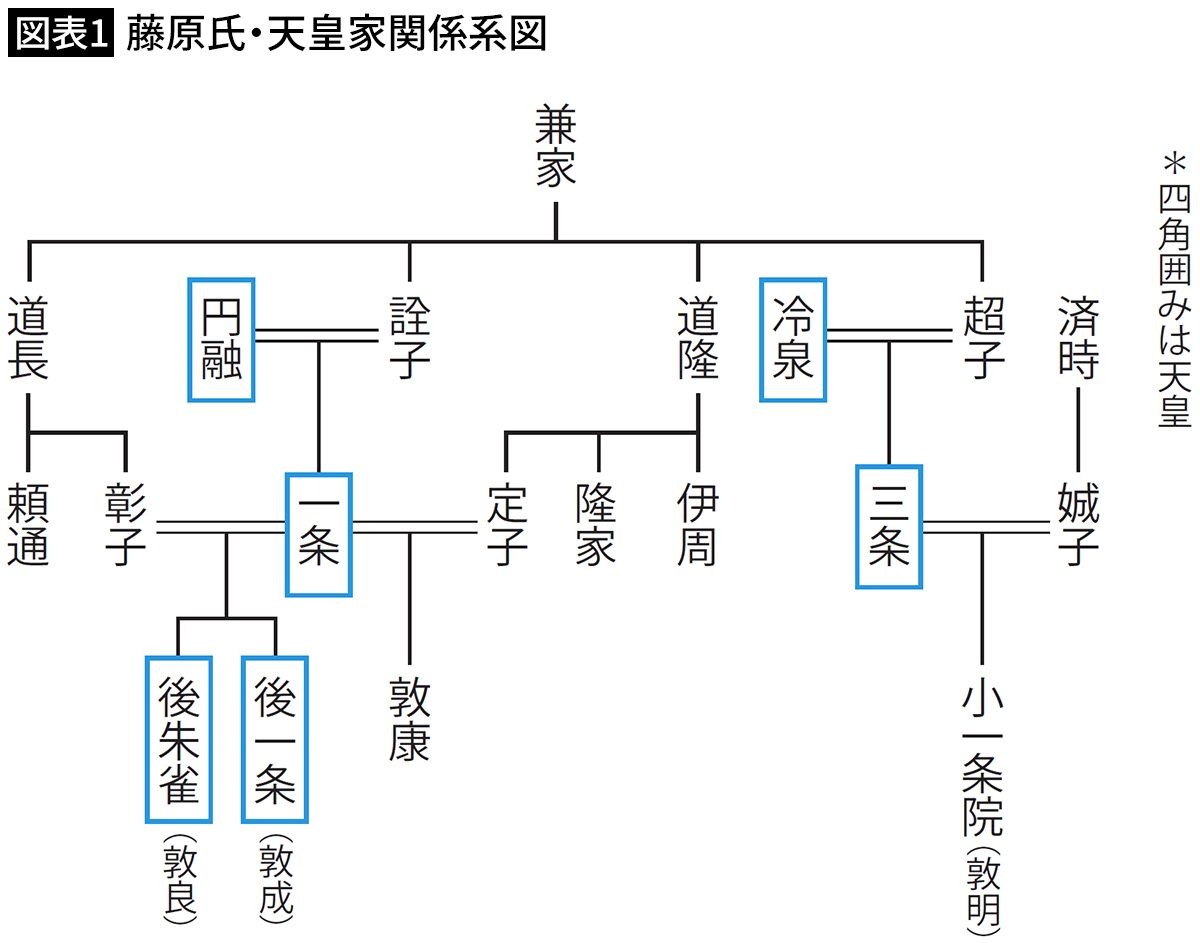

■道長の孫ではなかった2人の親王

本稿では、道長が関係した2人の親王たち(敦康親王・敦明親王)の悲劇についておさらいしておく。この両人に共通したのは、ともに道長の娘たちの所生ではなかったことだ。順調に行けば、帝位を約束された親王たちだった。

敦康については、その母は定子である。彼は長保元年(999)に一条天皇第一皇子として誕生した。「長徳の変」での配流先から帰京が許された伊周・隆家にとって、敦康は“期待の星”だった。

敦康誕生と時を同じくして、道長の娘彰子が13歳で一条天皇に入内する。中関白家にとっての暗雲のおとずれだ。定子の死がそれを現実のものとなる。翌年冬に媄子(びし)内親王を出産後に定子は死去する。

母定子を失った敦康は、厳しい環境下で育つことになる。父の一条天皇も定子所生の敦康への期待も大きく、寛弘7年(1010)には元服、帥宮(そちのみや)さらには式部卿として成長していった。

■一条天皇は「彰子の子」を選んだ

一方、彰子と一条天皇の間に寛弘5年(1008)、敦成親王が誕生する。天皇は定子所生の敦康か、彰子所生の敦成かの選択を迫られる。結果的には道長の権勢をはばかり、敦成を選ぶことになる。

『大鏡』〈道隆伝〉には、敦康親王の周囲にあって唯一ともいえる後見的立場の隆家は、優柔な決断をなした一条天皇に対して、「人非人」と発言するなど、落胆を隠さなかったという。

たしかに、一条天皇も亡き定子が残した敦康への想いは強く、道長の権勢に従う天皇自身も忸怩(じくじ)たる想いがあったはずだ。天皇という立場にありながら、自分の意志を全うできない決断力不足への隆家からの指弾も、それなりの理由があった。

■祖父、母、叔父を亡くし東宮にはなれず

皇位から排された敦康親王に、チャンスがなかったわけではない。実父一条天皇の譲位のおりがその一つ。二つ目は三条天皇譲位の時期であり、最後が後述の小一条院(敦明親王)の東宮退位の段階だ。けれども、いずれもが道長の力が作用して、機会を得られずじまいで、寛仁2年(1018)、わずか20歳で死去した。

中関白家の期待を担いながら、不運な皇子への同情も厚く、『枕草子』はもとより、『栄花物語』にも、その様子が詳しく語られている。この敦康の境涯については、養母の立場で幼少時より世話をした彰子も、道長とは意見を異にしていた。彼の皇位継承には彰子も前向きだったからだ。

『権記(ごんき)』(藤原行成の日記・寛弘8年〈1011〉5月27日条)には、その彰子の敦康親王への東宮実現に向けての意見が記されていた。『栄花物語』からも敦成親王の立太子を考える父道長との間に、微妙な齟齬があったことがうかがえる。そこには一条天皇の意向を忖度する彰子なりの気配りも見える。

結果的には敦康親王は、具平(ともひら)親王(村上源氏)の婿となり、安全圏に身を置くこととなった。具平親王家は頼通と婚姻関係を有し、そうした形で自己の存立を確保したともいい得る。

それにしても中関白家の不幸は、敦康親王という玉を手中にしながら、東宮擁立のその時期に、祖父道隆、母定子、そして叔父伊周といった人々を失ったことの不幸が大きかった。

■敦明親王は道長の娘と結婚し、協調路線

2人目が敦明親王だ。三条天皇の第一皇子で、母は済時の娘娍子(せいし)。正暦5年(994)の誕生とされる。13歳で元服し、長和5年(1016)父三条の譲位後即位する、後一条天皇の東宮となった。しかし、敦明は1年有余で東宮を辞退する。東宮辞退の一件は、道長のプレッシャーにつぶされたともいい得る。

院号(小一条院)を得て太上天皇に准ずる待遇を得ること、さらに道長の第二夫人明子所生の寛子との婚姻を実現することで、敦明は自身の立ち位置の保全をはかった。道長との対抗・対立よりは、協調の方向を選択したことになる。彼の場合も母は道長の娘ではなかった。

■外戚が道長の権勢に対抗できなかった

三条天皇は東宮時代が長く、天皇即位後に迎えた道長の娘妍子(けんし)以前に、娍子との間に敦明親王が誕生していた。娍子の父済時は師尹の二男で「小一条大将」と呼ばれた。済時は敦明親王誕生の翌年に死去しており、その点でも後見亡き母子の立場は厳しいものだった。

眼病を患った父三条天皇は、この敦明親王への皇位継承を前提に譲位することになったが、結果的には空振りとなった。

以上、2人の親王について共通したのは後見なき弱さだった。一条天皇そして三条天皇と、それぞれに分別ある天皇を父に持ちながら、かつ父の天皇たちの期待を背負いながらも外戚の力量に限界があったが故に、道長の権勢には抗し切れなかったことになる。

■道長と一条天皇の論理の決定的違い

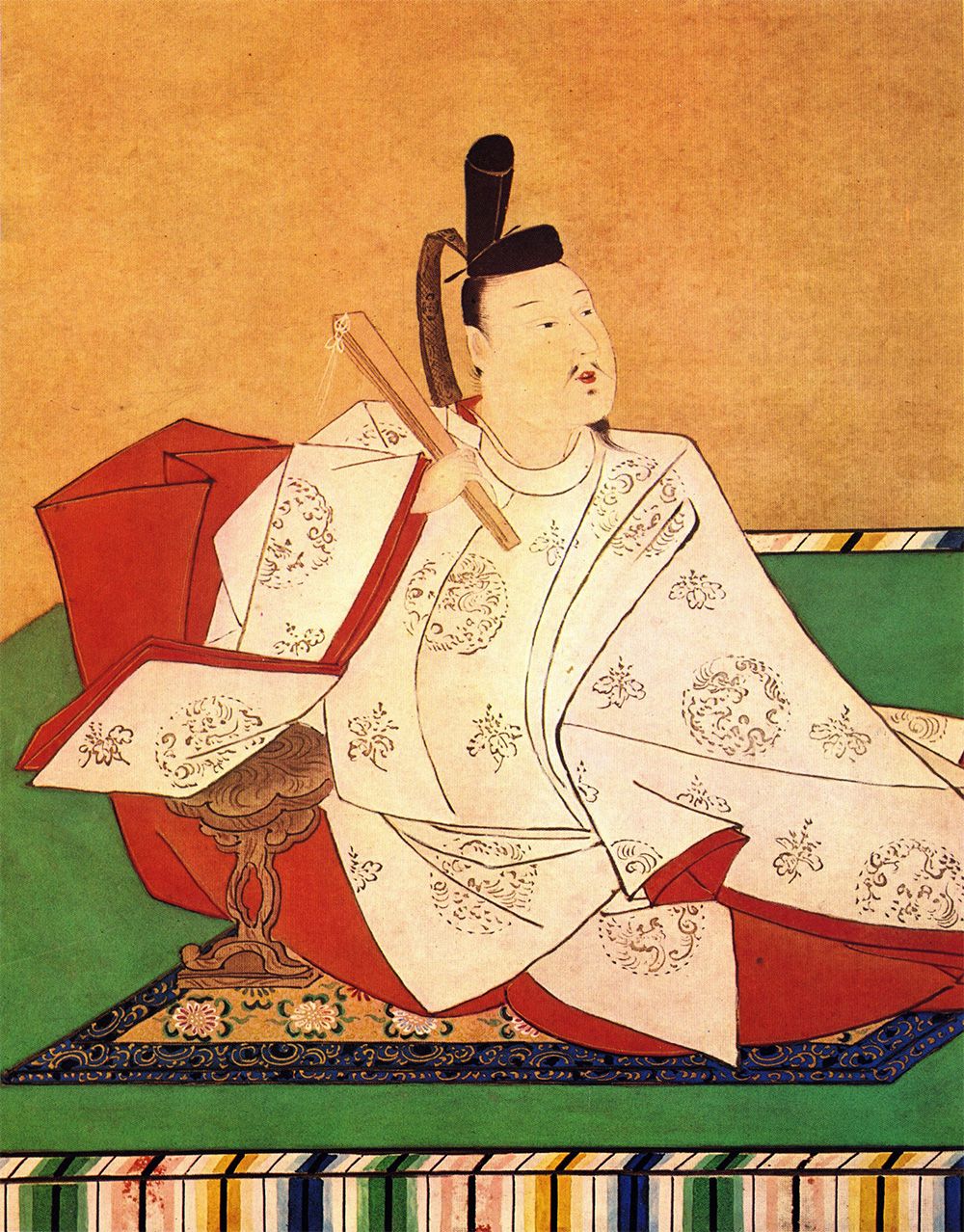

残念さを残した2人の親王たちだったが、彼らの父、すなわち一条・三条両天皇も無念が残った。道長は特段の陰謀をなしたわけではない。けれども、存在としての重さが、天皇たちの力をも無化する方向に働いた。このあたりが、道長が「専横」の権化とされる所以(ゆえん)でもあったろう。「藤原氏擅権(せんけん)」(『国史眼』)などの呼称で、近代以降の史書でも紹介されてきた。

考えてみれば一条と三条の両天皇との関係如何が、その後の政治の安定度に繫がったともいえる。道長の皇太子選定の論理は、外戚確保に向けての恣意性として、しばしば解釈される。が、見方を変えるならば“王権”(天皇を中心として太上天皇や皇后及びその実家などにより体現される権力)内部での安定性への方策でもあった。

一条天皇の皇位継承者への選択眼には厳しい現実への考慮がはたらいていた。不安定な王権の現出による混乱の阻止であった。

敦康親王についての道長の存念と、一条の無念さは、立脚する論理を異にした。道長の存念とは、後見なき親王の孤立に由来する政治基盤の弱さが動揺を招きかねないとの思惑だった。

一条の無念とは、自己の信念を貫くことができなかったことへの後悔だ。自身の弱さへの悔悟に他ならない。道長の立場としては、一見すれば私的な権力欲の推進のための“私の論理”のようだが、公権の体現者たるべき天皇への途(みち)は、“外戚力”が前提との考え方だった。その点では、一条天皇の敦康親王への想いは、亡き定子への情愛に支えられていたとしても、“公の論理”ではなかった。

■三条天皇への退位勧告は“公の論理”によるもの

同様のことは三条天皇の場合とて変わりはない。天皇の失明の危機に加え、内裏焼失という不測の事態の重なりのなかで、道長が三条天皇に譲位をうながした。これに加えて皇子敦明親王の皇太子辞退の全てもが、道長の陰謀との見方がある。それも道長悪玉論から導き出されたものだろう。

三条天皇自身、道長と諸種の対立があったことは間違いない。とはいえ、失明の危機にともなう政務不能は“公の論理”からすれば、退位を勧めることも順当だろう。道長とて、娘妍子と三条天皇との間に男子誕生を期待した。その思惑は外れたものの、それだけのことだ。妍子に皇子誕生の機会がなくなったわけではないからだ。

■“天皇親政”を止めた道長の評価

それとは別に、譲位を前提とした娍子所生の敦明親王の東宮確保は、三条天皇にとって望ましいことだった。未知なる“後”よりは、“今”こその譲位、と判断したにちがいない。

そこに道長が介在する余地は少なかった。当然、敦明以後は円融系の皇太子となる流れだった。けれども敦明自身の判断で皇太子辞退ということになり、これまた道長自身が関知したわけではない。

そうした点からすれば、道長時代の2人の天皇たちとの関係は、固定的な負の評価のみでは、語れない面もあるようだ。道長へのネガティブ・キャンペーンは、ひとえに、天皇親政主義を是とするところに由来する。その内部に分け入れば、結局は天皇を蔑(ないがし)ろにした道長→外戚の専権→摂関政治という構図を“権代”のごときものとして否定しようとする解釈に由来した。

だが、考えてみれば、“天皇親政”が果たして是であるか否かは、不明というほかはない。天皇が自らの判断で政治を為す「親政」志向は、当然、責任がともなう。今日風にいえば“政治責任”である。とすれば道長が主導した王朝の体制は、天皇が政治からあるいは権力から距離を保つためのシステム、要は天皇不執政の布石を準備させたともいい得る。

----------

歴史学者

1952年生まれ。歴史学者。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士課程修了。学習院大学助手、文部省初等中等教育局教科書調査官、鶴見大学文学部教授を経て、2008年に日本大学文理学部史学科教授就任。23年3月に退任。専攻は日本中世史。著書に『敗者たちの中世争乱』『刀伊の入寇』『奥羽武士団』『武家か天皇か』など。

----------

(歴史学者 関 幸彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

NHK大河の道長像はリアルとはいえない…道長がまだ幼い長女を一条天皇に入内させた本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 18時15分

-

定子の面子崩す「道長の策略」まさかの人物の憤慨 道長と近しい人も、数々の行いに苦言を呈した

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 12時30分

-

道長の嫌な性格がよくわかる…東宮の「添い寝」に選ばれた妹の不倫疑惑を確かめるためにとったまさかの行動

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 17時15分

-

孫を皇太子にした道長を恨む"意外すぎる人物" 一条天皇は定子の子供も、後継者で揺れる宮中

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 8時40分

-

道長も困惑した「一条天皇」暴走する"皇后への愛" 花山院の藤原忯子への寵愛も格別なものだった

東洋経済オンライン / 2024年6月9日 10時30分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

4運動習慣による“天然のコルセット”で施術後は順調に回復【ひどい腰痛も8割治る】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月3日 9時26分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください