なぜ『源氏物語』は男女の色恋沙汰ばかりなのか…平安時代の宮廷が紫式部たち"女房"を重用したワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 18時15分

※本稿は、関幸彦『藤原道長と紫式部』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

■なぜ平安時代は“才女の季節”だったのか

平安後期の王朝期は「女房」を輩出し、“才女の季節”ともいうべき時代を現出させた。紫式部が、清少納言が、そして和泉式部もいた。著名な藤原定家による『百人一首』にも、彼女たちの歌が見えている。そこでは女房たちの群像とも呼び得る世界が見える。「56番」から「62番」の歌だ。

ちなみに紫式部の「めぐり逢ひて〜」で始まる歌は、57番に位置する。意図的ではない配列、単に時間的な流れでの『百人一首』の配列に、偶然が織り成す時代の本質が滲み出ている。彼女たちも、王朝の語感を共有した女房たちであり、一条天皇の後宮に出仕した彼女らの存在と役割は小さくなかった。

ここでの主役、紫式部の『源氏物語』の起筆の時期は、彰子への出仕以前だとしても、その後の10年近い彼女の宮廷生活でのキャリアも、肥しとなっていたはずだ。それでは、そうした“女房”たちを登場させた背景は何であったのか。

■天皇に“世間”を知らしめるための知的装置

一つは彼女たちが受領(ずりょう)層の娘たちだったことが大きい。要は、教養と知識を授けられる知力の持ち主たることが期待された。狭い世界しか知らない天子のために、話題の豊かさは后妃たることの条件だろう。容姿のみではない心馳せと教養である。それを伝授する役割が女房たちに期待された。“世間”を知らしめるための知的装置こそが、女房の存在だった。

王朝国家の一つの特色は、後にも指摘するように、都鄙(とひ)の交流が人的に拡大したことだ。律令を原理とした古代の国家は、しばしばトンネル国家に形容される。王朝国家は、その外被が変化する段階にあたる、いわば外被に肉付けがなされる過程のなかで、制度と実態が一体化する段階にあたる。トンネルという骨格に、肉付けがなされる段階、それが王朝の時代だった。

■都も地方も知っている受領の娘たち

外被への肉付けの役割として、中央と地方の架橋をなしたのが、国司・受領層たちだった。その子女たちは都にとどまる場合もあれば、式部のように、父とともに現地へ赴くこともある。

かりに現地に赴かずとも、都にいながら知識として、地方という“世間”を知り得る材料が与えられた。彼女たちのそうした直接・間接の経験知は、宮廷内にあって、後宮世界への“触媒”となったはずだ。

「権門(けんもん)」(権勢のある家柄)と「寒門(かんもん)」(貧しい家柄)の連結装置の役割を担った存在だった。都鄙交流の立て役者としての受領の存在、その受領の娘たちが女房として宮中に出仕する。そうした流れが后妃たちへの知的好奇心の伝達者を育む。

■男女の仲を知る女房たちが必要とされた

興味深いのは紫式部を含めて、清少納言、さらに和泉式部たちの恋や結婚の相手には、「兵(つわもの)」や「武者」たちが少なくないことだ。紫式部の場合、正式の結婚相手は藤原宣孝で受領経験を有した文人貴族だが、後述するように藤原保昌のような「兵受領」との交渉もあったらしい。彼は和泉式部の夫となる人物としても知られる。

そして清少納言もまた橘則光を夫に持った。彼は歌の才を有したロマンチストではなく、ドライな武的領有者だった。いわば“マッチョ”型を好む傾向が無いとはいえまい。彼女たちは、貴族的な“草食系”よりは、“肉食系”に興味をそそられた向きもあるようだ。

彼ら王朝武者は“裏”や“闇”の世間にも通じていた。多くの女房たちにとって、異質な世界の見聞は、その知的好奇心を高めたはずだ。

後宮世界についていえば、女房たちの少なからずは、“初開経験”者だとされる。后妃候補以外、男女の仲に“未知”なる女性は必要ない。むしろ“既知”(男女の仲を知る)たる女房たちを必要とした。国母候補の后妃たちに“未知”なる世界を伝授する役割も、彼女たちは担っていた。

“知”をどのレベルで解釈するかにもよるが、彼ら女房たちが、総じて受領層に出自を有したことは大きかった。いわば封印されていた宮廷世界への“知”の拡散者だった。

『源氏物語』での男女の性的営為には、想像を超えたリアリティーがともなった。見聞に裏打ちされた男女の愛憎を自己のセンサーで濾過し、それを紡ぐ作業は式部自身の才能に依るとしても、それなりの体験も前提となる。後宮世界にあっては、公卿の御曹司たちも含め、ハイソな男性たちも好色を隠さない。そうした上流貴族たちによるラブロマンスは、人間観察の絶好の場ともなったはずだ。

■紫式部と和泉式部の違いは作品に表れている

王朝文学は色恋沙汰を抜きにしては語れない。それはその担い手たる女房たちがその場に身を置くことでの経験が大きい。「恋は曲者」(謡曲『花月』)の語があるように、自身がその虜になることもあった。そんな自己をも許容するか否かが、紫式部と和泉式部の違いかもしれない。

紫式部は、色恋に酩酊できないタイプだったと思われる。それへの彼女なりの自覚が散文へと走らせた。けれども彼女はそれなりに愛欲の世界も心得ていたが故に“仮想現実”を伝えることもできた。光源氏が義母の藤壺への禁断の恋のように、である。

他方、和泉式部の場合は、為尊・敦道両親王(父冷泉天皇)たちとの恋愛事情が語るように、恋の世界に没入できた。自身を恋の情念と同居させることに、こだわらない立場だ。“世間”の目を気にかけて、常に立つ瀬の確保を求める紫式部とは、好対照なのかもしれない。

女房たちは権門関係者にも接近できた。真偽は定かではないが、紫式部自身も『尊卑分脈』には「御堂関白道長ノ妾」と見えるくらいだから、出仕女房の世界はそれなりに深い。いずれにしても王朝の語感と、女房の存在は一体だった。彼女たちの知的エネルギーは都と鄙を結ぶ役目、そして宮中にあっては世間なるものの伝導役を果たすことになる。

■宮廷での生活が文芸創作の肥やしに

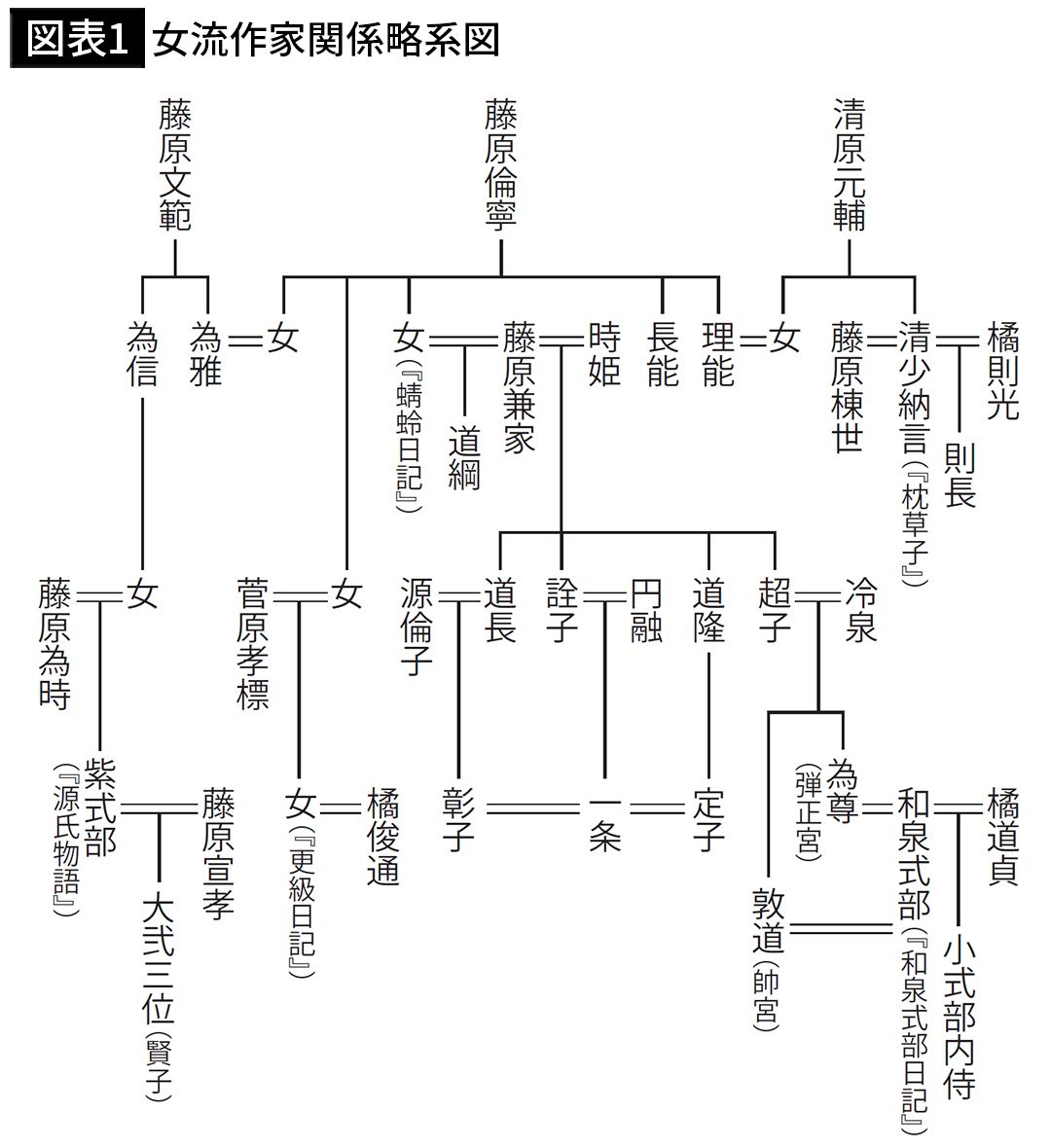

『百人一首』53番の「右大将道綱母」から62番の「清少納言」までは、55番の藤原公任を除いてズラリと女流歌人たちが顔をそろえる。“才女の季節”ともいうべき状況だ。ここでは、この才女たちを輩出した時代性についてもふれておきたい。図表1は主要な女流作家の関係を示したものだ。

まず才女の季節ともよべるほどに、宮廷女房を輩出させた彼女たちの血筋だ。女官として出仕した彼女たちは、局・房(部屋)を与えられる。平安期に入ると後宮の拡大で、彼女たちの活躍の場も広がった。

彼女たちが直接、間接に見聞した世界が文芸創作の肥やしになったことは、疑いないはずだ。

■「父娘で百人一首」の清少納言、赤染衛門

清少納言についていえば、父清原元輔(42「契りきなかたみに袖をしぼりつつ……」の作者)が河内や肥後の国司の経験を持ち、2人目の夫は摂津守藤原棟世だった。ついでにいえば、元輔の肥後守就任は高齢でのことで、有名な『枕草子』(「すさまじきもの」)の除目(じもく)のおりの悲哀の光景には、何度も任にもれた父元輔の原体験が、投影されているとされる。

受領の娘という点では、『百人一首』には登場しないが、『更級日記』の作者の菅原孝標の娘も同じだ。『更級日記』は父の任国の上総から都までの道すがらのことどもが、体験として描写されている。

このほかにも和泉式部も父の大江雅致は越前守、母は越中守平保衡の娘、和泉式部の前夫は和泉守橘道貞、後の夫は兵として名高い丹後守藤原保昌だった。

『栄花物語』の作者とされる赤染衛門(59「やすらはで寝なましものをさ夜ふけて……」の作者)の実父平兼盛は越前・駿河守であり、歌人としても名高い(40「忍ぶれど色に出でにけり我が恋は……」の作者)。義父の赤染時用は大隅守だった。

彼女も上東門院彰子に仕え、その後、大江匡衡に嫁し、長保3年(1001)、匡衡の尾張守赴任とともに下向している。在任中の種々の逸話(農民たちの官物(かんもつ)の未納解消のために、一宮真清田社に奉幣献歌して夫の窮地を脱した)などの話も伝えられている。

■詩歌の力量が人生を左右した時代

以上、王朝の才女たちの多くは、中下級貴族に属する受領層に出自を有していた。彼女たちの教養も、その環境のなかで育まれた。紫式部自身についていえば、父祖以来、漢詩や和歌に秀作を残した家系に属していたことも大きい。

詩歌の才は官人社会に必須の教養で、その力量如何(いかん)が人生の浮沈につながる場面も少なくなかった。藤原明衡の『本朝文粋』に見える多くの詩文には、そうした文人貴族たちの力量をうかがわせる作品も見えている。

『今昔物語』やその後の『古事談』『十訓抄』などの説話集には、王朝人の猟官運動における悲哀のエピソードが収録されており、王朝人の詩歌に関するエートス(心情)を汲み取ることができる。

----------

歴史学者

1952年生まれ。歴史学者。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士課程修了。学習院大学助手、文部省初等中等教育局教科書調査官、鶴見大学文学部教授を経て、2008年に日本大学文理学部史学科教授就任。23年3月に退任。専攻は日本中世史。著書に『敗者たちの中世争乱』『刀伊の入寇』『奥羽武士団』『武家か天皇か』など。

----------

(歴史学者 関 幸彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

孫を皇太子にした道長を恨む"意外すぎる人物" 一条天皇は定子の子供も、後継者で揺れる宮中

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 8時40分

-

「20歳下の紫式部と結婚」藤原宣孝のトンデモ求愛 父の為時と同僚関係、越前には宣孝の手紙も

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 12時30分

-

その時、清少納言は中宮定子のそばを離れていた…里下がり中ひそかに書き始めたという『枕草子』誕生秘話

プレジデントオンライン / 2024年6月9日 10時16分

-

「こんな美しい人が現実にいるのか」清少納言は中宮定子に出会うも…道長VS伊周の争いに巻き込まれ村八分に

プレジデントオンライン / 2024年6月9日 10時15分

-

道長の全盛期重なる「北宋」皇帝が日本に抱く印象 東大寺の僧侶が太宗から受けた様々な質問

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 7時20分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

-

3忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分

-

41年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分

-

5水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください