なぜ日本人は「休むこと」に罪悪感を持ってしまうのか…「有休取得率が世界最下位」となる3つの根深い理由

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 8時15分

■世界一、休みに無頓着な日本人

あなたは、自分自身の有給休暇があと何日残っているか、即答できるだろうか。

少々古いデータとなり恐縮だが、オンライン旅行サイトを運営する「エクスペディア・ジャパン」が、世界26カ国を対象に実施した「有給休暇の国際比較調査(2015年)」によると、日本人が「自分自身の有休支給日数を知らない」と回答した割合はなんと全体の過半数の「53%」。他国を大きく引き離して堂々の第1位(ワースト?)を記録した。

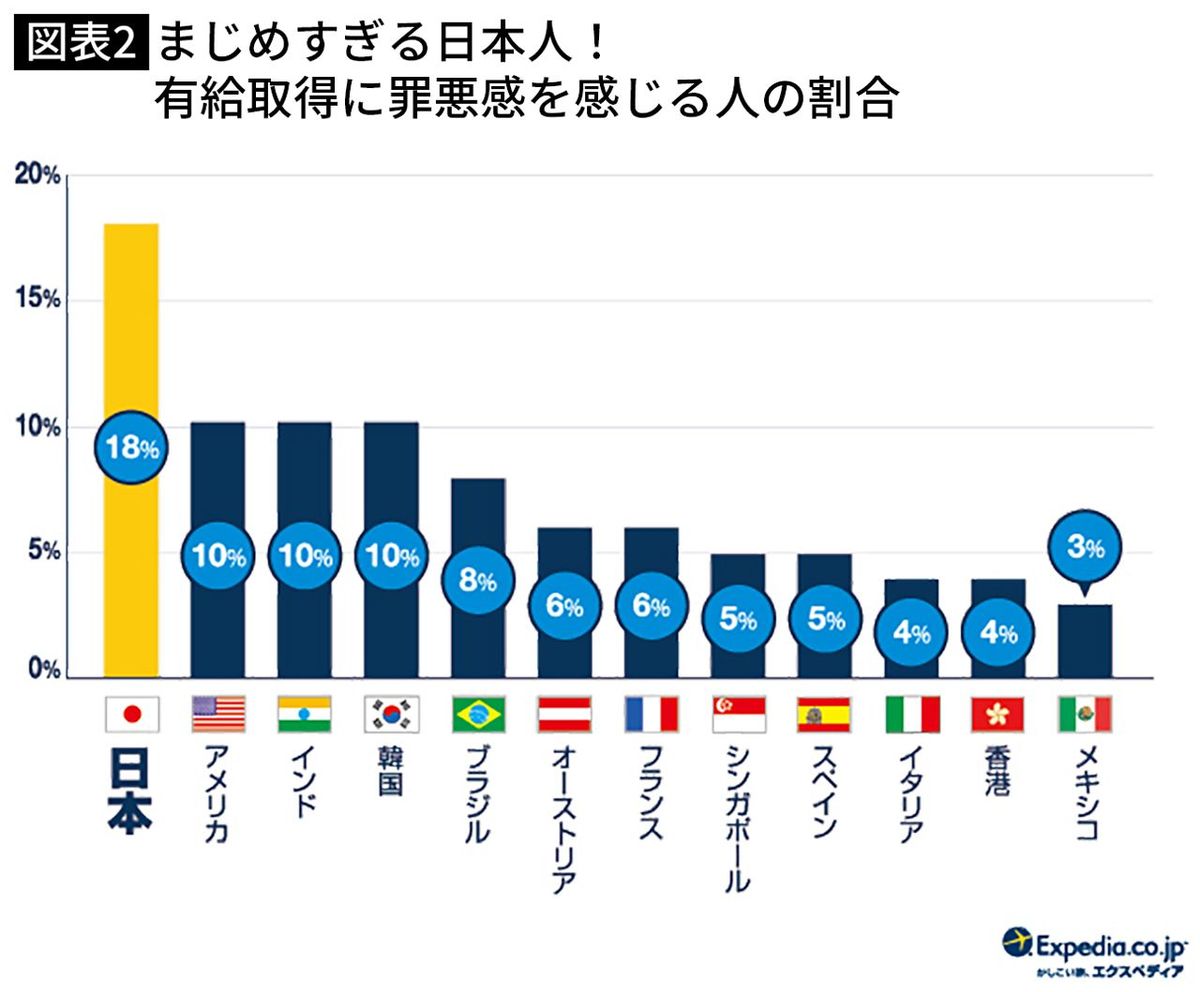

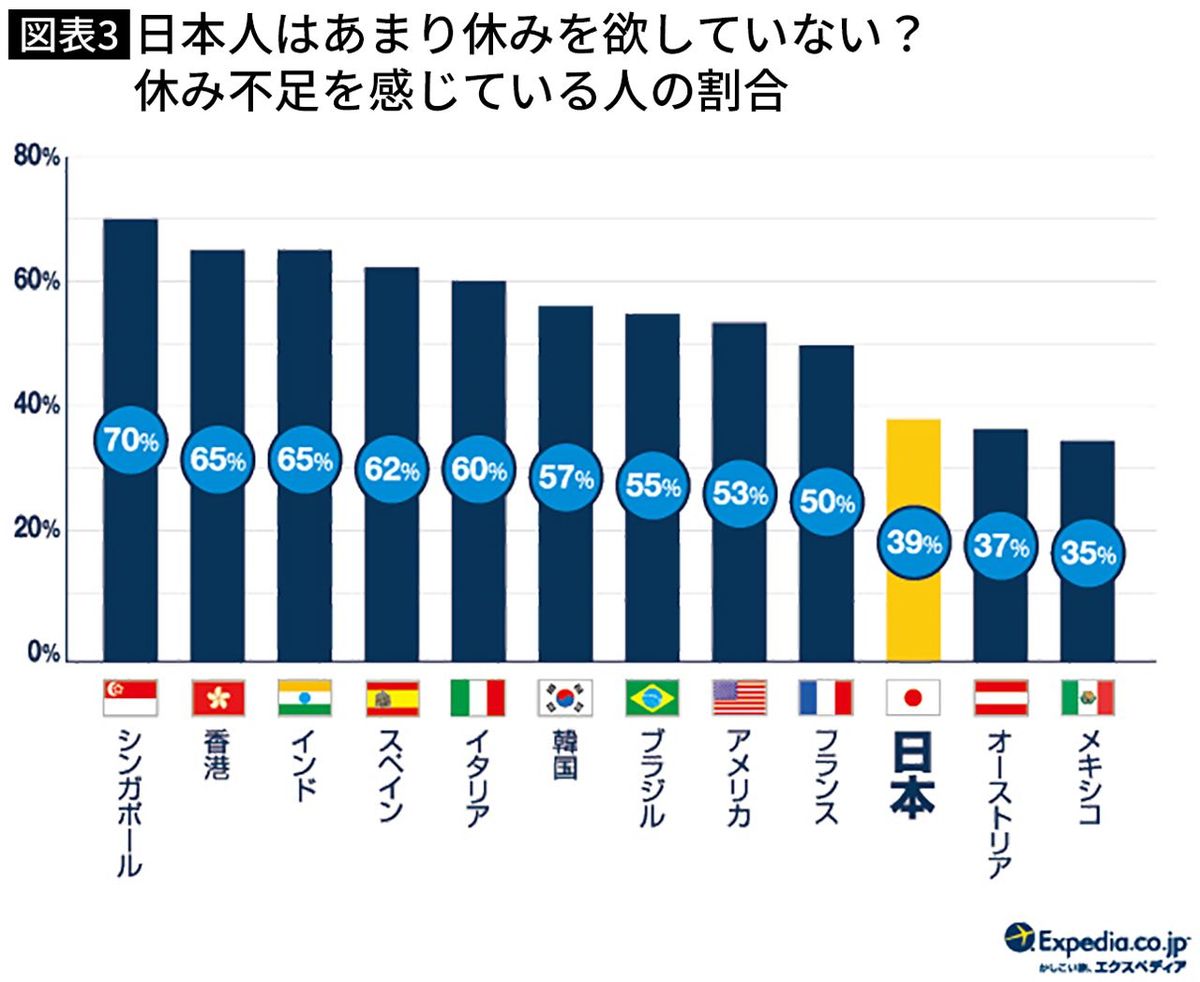

さらには、「有休取得に罪悪感を感じる」と回答した人の割合もまた世界1位(これもワースト?)であった。それにもかかわらず、「休み不足を感じている人の割合」は相対的に低いという、おそらく諸外国では考えられないであろう、「日本人は世界で一番『休みに無頓着』である」実態が明らかとなっている。

■有給取得率は「最下位」か「下から2番目」

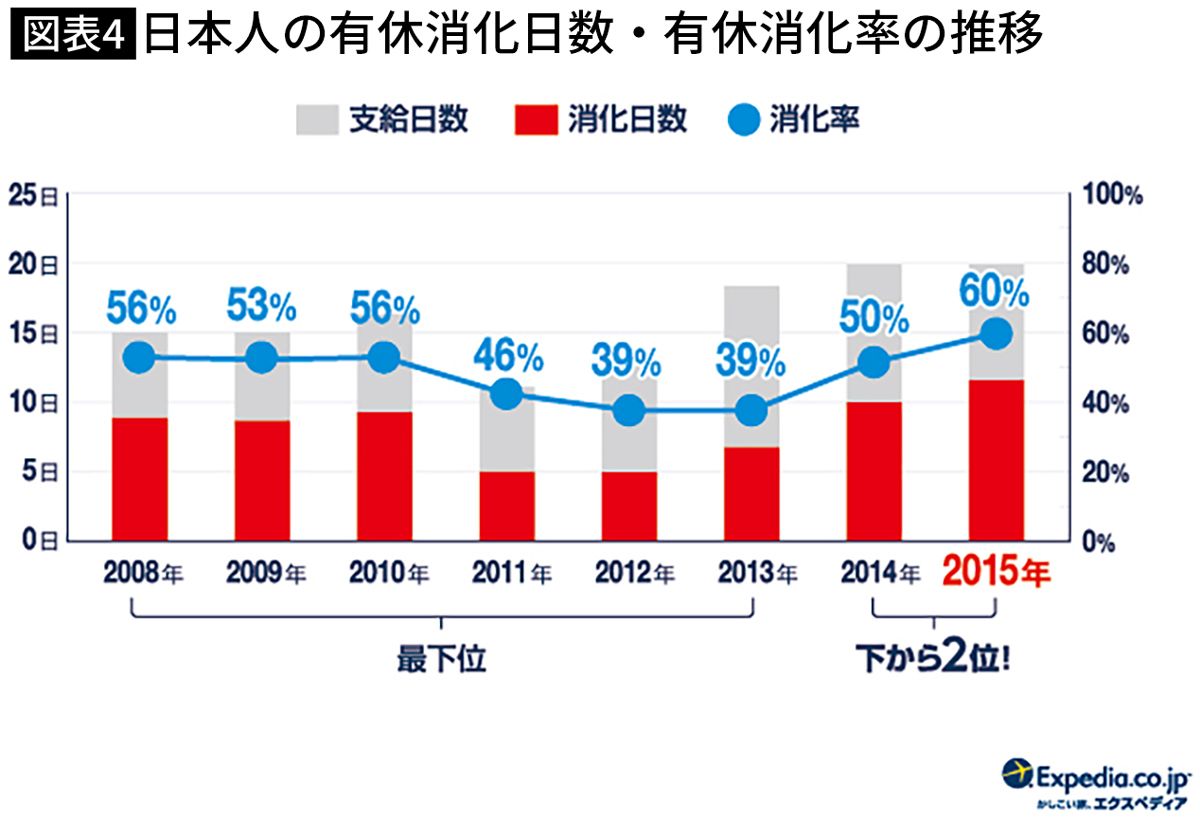

「日本人はなかなか休まない/休めない」とのイメージは長きにわたって定着しているが、これは決して印象だけに留まるものではない。「有給休暇の国際比較調査」は毎年継続しているが、過去からの推移を見返しても、わが国の有休取得率は調査対象国中、決まって「最下位」もしくは「下から2番目」が定位置なのだ。

ではなぜ、わが国ではここまで徹底的に有休取得率が低いままなのだろうか。

それには、働く人のマインドと組織文化面、そして法制面に雇用慣行面といった複数の原因が存在しており、しかもそれぞれが複雑に絡み合っていることが考えられる。単に有休取得を法律で義務化するだけでは簡単に解消しない根深い問題がそこにはあるのだ。

では、それら複数の原因について詳しく解説していこう。

■休暇を取る=「怠け者」「迷惑がかかる」

① 働く人のマインドと組織文化面

働き方改革の広がりとコロナ禍を経て、ようやくわれわれは「体調が悪いので休みます」と堂々と表明できるようになった。しかし逆に言えば、これまでは「体調が少々悪かろうが、会社には出社して仕事をする姿勢を示さなければならない」ものであったということだ。なにしろ、市販風邪薬のキャッチコピーが「風邪でも絶対に休めないあなたへ」だったのだから。

わが国では長時間労働が美徳とされる風潮が強く、休暇を取る=「怠け者」と見なされる傾向があった。また、職場では各々が相互に助け合いながら仕事を進めていくスタイルゆえにチームワークが重視されるため、個人が平日に有休を取得することで他のメンバーにその分の業務負担がかかることを避けようとする心理が働く。

これらが複合的に作用し、上司はもちろん周囲のメンバーも誰もが有休をとらないので、「休まない」ことが同調圧力として作用し、有休取得に対して心理的な抵抗感が大幅に上がってしまうことになる。これらがまず心理的な要因だ。

実際、厚生労働省の令和3年度「『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」によると、年次有給休暇取得に「ためらいを感じる」と回答した割合は13.8%、「ややためらいを感じる」は31.7%で、合わせて45.5%、約半数の労働者が有休取得に心理的抵抗感を抱いていることが明らかになっている。

その理由のトップ3も「周囲に迷惑がかかると感じる」58.5%、「後で多忙になる」37.6%、「職場の雰囲気で取得しづらい」25.2%と、わが国の職場事情を生々しく反映したものとなっている。

■有休をとらせない上司は間違っている

次に組織文化面でのボトルネックとして、以前より問題視され、ネット上でもしばしば話題になる「会社(上司)が有休をとらせてくれない」事象が挙げられる。

「有休を申請したら、『今は人手が足りないからダメ』と拒否された」「有休取得理由を尋ねられ、私用と回答したら『この忙しい時に』と嫌な顔をされた」といった相談はよく目にするが、多くの読者諸氏ならご存じのとおり、有休の取得は労働者の権利であり、取得に際して上司や会社の許可も承認も不要だ。

■有休取得理由はすべて「私用」でいい

それどころか、本来は取得理由を細かく申告する必要さえない。もちろん、取得理由が「私用」であっても何ら問題はないのだ(※)。

※「その労働者にしかできない業務があり、期日が迫っているなどの事情がある」「繁忙期や決算期などで今の時期に休暇を取られると多大な支障が出る」といった、業務に著しい支障を来す場合のみ、会社側には「時季変更権」が認められ、有休取得時期の変更を求めることはできる決まりになっている。ただ、求められるのはあくまで「時期変更」だけであり、有休取得を「拒否」することはできない。

しかし多くの企業では、就業規則等で「有休取得に際して上司や会社側の許可もしくは承認が必要」と明記されている場合が多く、それが取得の心理的ハードルとなり、取得の自由度が低くなる要因となっている。

■海外にあって日本にない「有給病気休暇」

② 法制面

人事評価への影響や業務負荷、心理的要因などから「有休取得にためらいがある」以外の理由で有休を意図的に取得しないケースがあるとすれば、この「法制面」に原因があるものと考えられる。その中でももっとも影響が大きいと考えられるのは「シックリーブ」の有無だろう。

「シックリーブ」とは「有給の病気休暇」のこと。労働者が業務外の健康上の理由で仕事を休む際に使うことができ、休んでいる間の賃金は補償される特別休暇の一種だ。

世界的には大多数の国と地域(少なくとも145カ国)で、何らかの形で設けられている有給病気休暇だが、日本には法律上、有給病気休暇の規定は存在しない。「ノーワークノーペイ」の原則に従い、病気や怪我を理由に仕事を休んだ場合、その日の給与は支払われないことが一般的(※)なのだ。

※国家公務員においては、「人事院規則一五―一四」(職員の勤務時間、休日及び休暇)の第21条で病気休暇について定められており、有給での病気休暇取得が可能。一方、民間企業では病気休暇を設定しているケース自体が少数派である。

しかし、誰でも風邪はひくし、家族の急な病気や怪我等で病院に付き添わなければならなかったり、子供が小さいときは1日中看護をしなければならなかったりするケースもあるだろう。そんな不測の事態のために有休を「病欠用に残しておかなければならない」心理が働くが故に、消化率が低くなることが考えられる。

昨今はスタートアップ企業を中心に、病気休暇を有給にする企業も増えてきているが、全体から見ればまだまだ少数派だ。厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」によると、民間企業で病気休暇を導入済なのは全体の22.7%。それも大企業が中心だ。

さらに、病気休暇制度がある企業のうち、有給扱いにしている企業は30.4%。すなわち、「有給の病気休暇制度」がある民間企業は全体のわずか7%程度ということになる。

■有給取得拒否で有罪になるケースは稀

法制面のもう一つの課題として考えられるのが、「罰則が抑止力になっていない」実態である。有休を取得させないことが違法であることは確かだが、実際に刑事事件として裁かれる割合は低い。

労基署が労基法遵守状況に関して事業所を監督する件数は例年概ね12万~15万件程度だが、そこから違反が見つかり送検されるのは全国で毎年1000件前後。うち6割は不起訴に終わり、残りの4割が起訴され、何らかの司法判断が下ることになるが、1991~2018年の累計起訴数が1万6614件のところ、裁判の結果は、懲役31件、罰金(正式)253件、罰金(略式)1万3223件、無罪7件(以上合計で1万3514件)となっている。

それも、多くは賃金不払いや安全衛生法違反であり、「有休取得拒否」を理由として有罪になることなどめったにない。したがって、事業者は「有休をとらせなかったくらいで捕まることなどない」と舐めてかかっているようなもので、法律が十分な抑止力になっていない状態ともいえよう。

■日本は世界でも珍しい「メンバーシップ型」

③ 労働慣行面

先述の「働く人のマインドと組織文化面」とも関連する問題だが、われわれの有休をとりにくくしているのは、わが国独自の「雇用慣行」に根本的な原因があると考えられる。以下少々専門的なお話となるが、お付き合い願いたい。

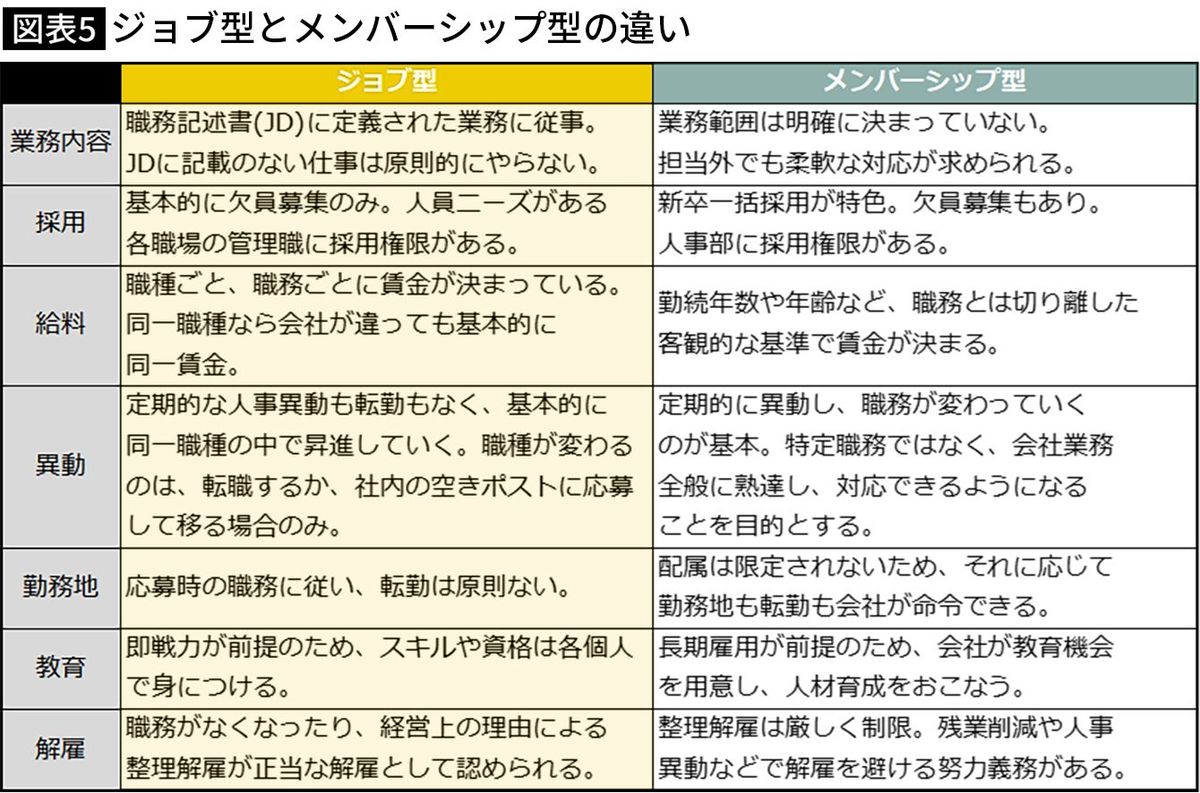

実は、わが国と諸外国の雇用慣行(システム)は大きく異なる。諸外国で主流なのは俗に「ジョブ型」と呼ばれるシステムだが、わが国は恐らく世界でも唯一といっていい「メンバーシップ型」と呼ばれるシステムをとっている。

ジョブ型とメンバーシップ型の雇用システムの違いは、一言でいうならば「人と仕事との当てはめ方の違い」と表すことができる。ジョブ型は「仕事に人を当てはめる」、メンバーシップ型は「人に仕事を当てはめる」やり方だ。

ジョブ型の国では、たとえば「セールスマネージャーは年収○円」「スタッフレベルのサポートエンジニアは年収●円」といった具合に、職場におけるあらゆる仕事に値札が付いている。

担当職務や責務、求められるスキルや資格、そして支払われる賃金までもが細かく規定されており、企業は職務を特定して募集をかけ、求められる資質をもった人がその仕事に応募し、雇用契約に明記された職務を遂行すべく働く形をとる。仕事に人を当てはめる形態であり、報酬は年齢や勤続年数に関係なく、個別の仕事の難度や希少性に応じて決まるので、「ジョブ型」雇用と呼ばれる。

■スキルや資格より、人柄を重視

一方でメンバーシップ型における雇用は、いわば「白紙契約」のようなもの。特にわが国の新卒採用において顕著だが、入社時点の職務は厳密に特定せずに人員を募集し、人柄や潜在能力を判断して選考をおこない、まずはその会社の一員(メンバー)として迎えるかどうかを決める形をとる。そのうえで、入社後に適性を見極めて配属部署を決めたり、仕事の様子をみて異動させたりする点において、「人に仕事をあてはめる」方式なのだ。

したがって重視されるのは職務遂行に必要なスキルや資格よりも、「前向きな意欲」「主体性」「周囲の人とうまくやっていける力」といった人柄に属する部分であり、「●●株式会社という共同体の一員となること」が雇用の本質であるが故に、「メンバーシップ型」と呼ばれるのである。

日本企業と欧米企業の差異を表現する事例としてよく語られるステレオタイプに、

「日本企業は長時間労働だが、欧米企業は残業もなく、ワーク・ライフ・バランスが充実している」

「日本企業は少々サボっていてもクビになりにくいが、欧米企業ではアッサリクビになる」

といったものがあるが、まさにこれは「ジョブ型」と「メンバーシップ型」の差異が分かりやすく表出した点である。

話が少々脇道に逸れるが、わが国における有休消化率の低さを理解する一助ともなるので、ここで「ジョブ型」と「メンバーシップ型」の雇用における大きな差異について解説しつつ、ステレオタイプの謎を解いていこう。

■外国人がどんどん休暇をとれる理由

まずジョブ型の世界では、会社の経営幹部となり、バリバリのハードワークで高給を得る「エリートコース」と、現場実務を粛々とこなす「ノンエリートコース」に入口段階で厳然と分かれており、自らの意思で選択しない限り、そのキャリアコースが交わることはない。したがって会社に何年勤めようが、自動的に上位職に昇進することはなく、基本的には同レベルの現場実務を続けていく形となる。

管理職など別の職域に挑戦したり給与アップを実現したりしたい場合は、組織内でそういったポジションの欠員を待つか、組織内外で該当ポジションを積極的に探し出し、自ら応募して勝ち取らなくてはいけないのだ。

すなわち、「ずっと決まった仕事をやり続ける一般社員」の状態が続くため、自分の範囲の仕事だけを終わらせて帰る。脱落や劣後といった心配もないため、休暇取得にも抵抗なく、どんどん休む。当然無茶な長時間労働をする理由もないため、ワーク・ライフ・バランスが充実する、という構図になる。

■組織に守られる代わりに組織に従う日本人

わが国のようなメンバーシップ型の世界では、組織が働き手を家族の如く守る代わりに、働き手は「●●株式会社のファミリーの一員」として、組織の要望に無制限に応える働き方を期待されることになる。

具体的には、入社時点でスキルや経験が皆無でも会社が教育を施して育てるし、多少仕事ができなくても、また急な景気変動が起きて会社の業績が悪化しても、部署異動などで雇用は守られ、いきなりクビになることは基本的にない。また建前として「全員が経営幹部になれる可能性がある」という平等性も存在する。

一方で、成果を上げても給料には反映されず、異動や転勤、転籍、出向などの形で、組織の指示には従順かつ無制限に従う義務が発生する。

(ちなみに、会社側が一方的に転勤や転籍、出向などを命じることは、日本以外の諸外国ならパワハラ扱いになるくらいの事態なのだが、メンバーシップ型の場合は当然のこととして認識されている)

■「個人の自由な働き方」は実現しにくい

ここまでお読みいただければお分かりのとおり、メンバーシップ型雇用の世界では、以下の3つの理由により、必然的に「休み」や「個人の自由な働き方」は実現しにくくなるのだ。

第一に、メンバーシップ型雇用では、作業範囲の不明確さ、情意評価に依存する人事評価、チームメンバーとの相互協力を重視することなどが、時間外労働を促進する要因となる。

第二に、対面コミュニケーションによるチームワークを重視する形となり、それがフレックスタイム制やテレワークの導入に消極的な姿勢を取り、柔軟な勤務形態の普及を阻むこととなる。

第三に、長期の連続休暇を取るためには、チーム作業を妨げないようにする必要があって、それを実行することは難しい。仕事内容が明確に定められていないため、適切な代替要員を準備することも困難であり、休暇からの復帰後にさらに多くの仕事が待っている可能性もある。また、人事考課の評価点が下がる懸念もあり、有給休暇や長期休暇を取得することは容易ではなくなってしまう。

ではその前提を踏まえ、われわれが有休をとれるようにするにはどうすればよいのだろうか。これについては、後編で解説したい。

(後編に続く)

----------

働き方改革総合研究所株式会社代表取締役

働き方改革総合研究所株式会社代表取締役。労働環境改善、およびレピュテーション改善による業績と従業員満足度向上支援、ビジネスと労務関連のトラブルと炎上予防・解決サポートを手がける。厚生労働省ハラスメント対策企画委員。

----------

(働き方改革総合研究所株式会社代表取締役 新田 龍)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

40歳でパート勤務。有休を申請したら「繁忙期に休まれると困る」と言われました。別の日に休むべきでしょうか? そもそも「パート」でも有休は取得できるの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月27日 2時20分

-

「6月に3連休が欲しい」という理由で、有休を申請しました。上司に「その理由はちょっと…」と言われたのですが、“有休の理由”ってどう伝えるべきですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月25日 5時10分

-

日本人の有休消化率62.1%で「過去最高」では喜べない…「120%の台湾」や「111%の香港」との決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 8時16分

-

6月は「祝日」がないので、有休を使って「3連休」にしたいです。繁忙期ではないので、プライベートを楽しむために有休をとっても大丈夫ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 3時0分

-

GWを10連休にしたけど、6月も旅行のため「4連休」にしたい! 休む場合に“すべき配慮”とは? 希望日に有休をとるための「3つのポイント」も解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月6日 2時10分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください