日本人の有休消化率62.1%で「過去最高」では喜べない…「120%の台湾」や「111%の香港」との決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 8時16分

(前編から続く)

■有休取得率が過去最高を記録したが…

「6月は祝日が1日もない」と嘆いているビジネスパーソンは多いだろう。次の祝日は7月15日まで待たなくてはならない。しかし、こういう時こそ活用すべきなのが、有給休暇だ。

わが国のすべての企業においては、2019年4月から有給休暇の取得が義務化されている。使用者は、条件を満たした従業員には年5日の有給休暇を取得させなければならず、違反した際には罰則もある。つまり現在は、有休を5日取れない会社は「違法」となっている。

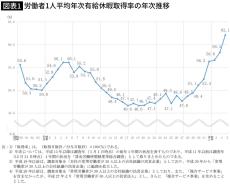

その効果は着実に出ているようだ。厚生労働省による最新版「令和5年就労条件総合調査」によると、2022年の1年間に企業が付与した有給休暇の、労働者1人あたり平均日数は17.6日。このうち実際に労働者が取得した日数は10.9日で、取得率は「62.1%」となった。

実はこの数字、調査を開始した昭和59年(1984年)以降、過去最高を記録しているのだ。

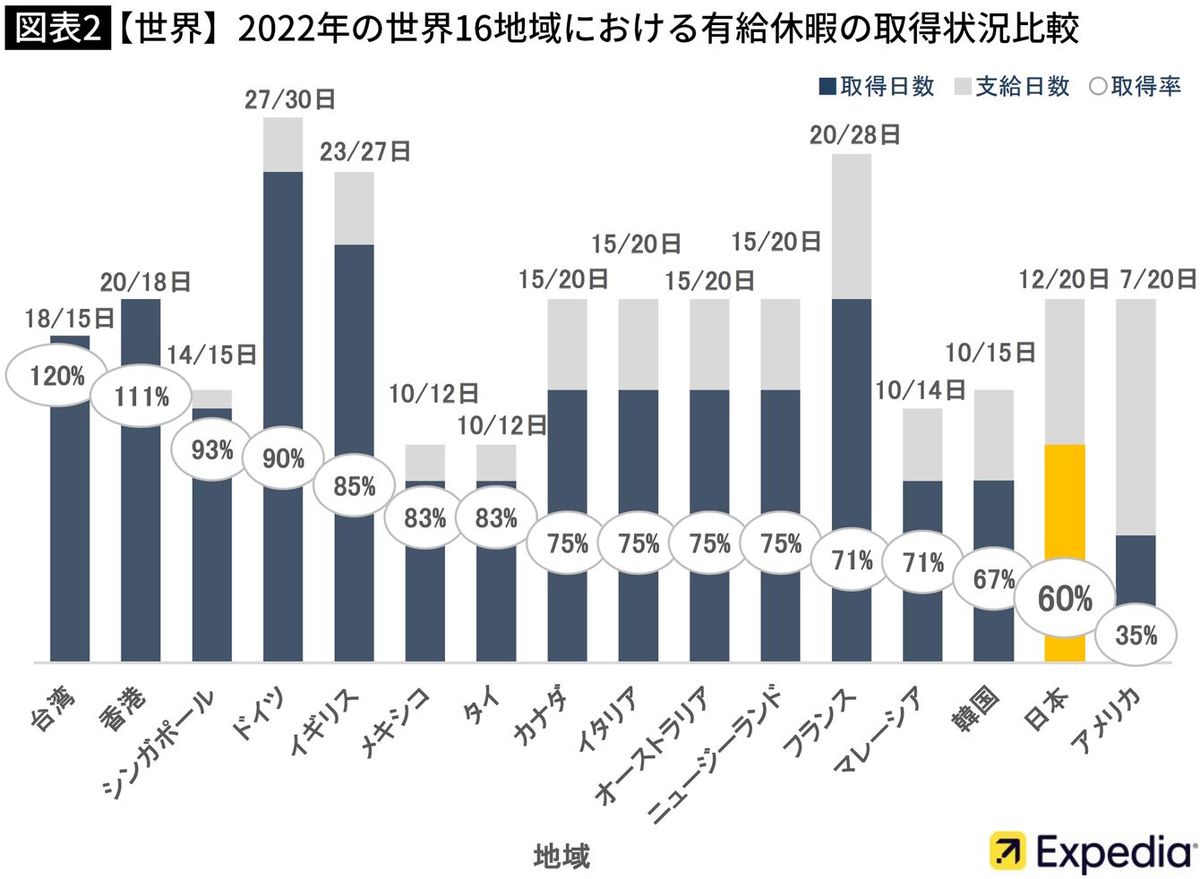

さすがに有休取得率が60%を超えたからには、海外諸国との比較でもそんなに低い位置には留まっていないだろう……と思われた読者もおられるかもしれない。しかし残念ながら、わが国では過去最高の有休取得率でも、国際的には依然として「ワースト2位」。まだまだ日本人の有休取得率は低いままなのだ。

■自分も同僚も気兼ねなく休める環境が望ましい

記事前編で紹介したように、日本人が有休取得をためらう理由は「周囲に迷惑がかかると感じる」「後で多忙になる」「職場の雰囲気で取得しづらい」というものだ。有休の前後に残業をして仕事を片付けたり、職場の同僚に休暇中のフォローをお願いしたりする人も少なくないだろう。

そもそも「有休をとるために●●しなければならない」という状況自体がおかしいのであって、組織内の誰に遠慮することもなく、社内システムで希望日に「有休取得」と入力すれば手続が完了することが望ましい。ただ残念ながら、多くの企業ではそのようになっていない以上、基本的なアクションとして

(1)各組織の繁忙時期を避けて、有休取得日を検討・調整する

(2)自分の不在が組織の業務遂行上のボトルネックとならないよう、有休取得予定日に合わせて、重要業務を優先的に処理しておき、同僚への業務負担のシワ寄せが極力発生しないよう準備しておく

(3)不在時に備えて同僚に協力を要請して業務引継ぎを済ませ、トラブル発生時の対応法など、バックアップ体制も整えておく

(4)上司に有休取得を申請し、上記(1)~(3)にまつわる準備態勢を説明し、不在時の業務対応に関して確認・合意を得る

といった配慮は必要となるだろう。

合わせて、あなた自身が気兼ねなく有休取得できるようにするためにも、同僚が有休取得する際には積極的に引継ぎに協力するなど、普段からの良好な関係性構築・維持もおこなえていればなお望ましい。

■「有休がとれない組織」の問題点

ここまで読んでいただいただけでもお分かりのとおり、わが国の組織では、本来われわれ一人ひとりに与えられている権利を単純に行使するだけでも、面倒な下準備と根回し、そして配慮が求められる。

言い換えれば、わが国の一般的な組織は、普段から意図せずそのような気苦労を従業員全員にかけているということに他ならない。逆に言えば、「有休を気兼ねなく自由に取得できる」という本来当たり前の事象を実現するだけでも、既存従業員にとっては福利厚生に匹敵するメリットとなるうえ、求職者にとっても会社選択の決め手になり得るくらいの重要なポイントであるとも言えるのだ。

「この人手不足で忙しい時期に、有休なんてとらせてたら仕事が回らないよ‼」と愚痴る経営者や管理職の皆さま方は、ぜひこの機に自組織を見直し、じっくりお考えいただきたい。もしかしたら、「人手不足で忙しいから有休を取らせられない」のではなく、「有休ひとつも取らせられないような組織だからこそ常に忙しく、そんな組織だからこそ求職者から忌避されて、人手不足に陥っている」のかもしれないのだから。

■たった1人の休みに影響される会社は危ない

だって、そうではないか。たかが1人が数日休んだだけで仕事が回らないような組織は、そもそも業務分担に偏りがあったり、仕事が属人化していたり、組織内で情報共有ができていなかったりして、別に誰かが休んでいなくても、普段から混乱が発生していることが想定される。

また、今や業務の機械化、IT化の進展は著しく、これまで人が手作業で何時間も何日もかけてようやくこなしていたような作業が、機械に任せれば数秒から数分で完了し、しかも人にお願いするよりも低コストで仕上がるなどという事例も枚挙に暇がない。

そのような技術革新にも無頓着で、業務管理も労務管理も疎かにしたままの組織なら業務生産性も低く、必然的に高い報酬も支払えない。こんな魅力のない組織には新たに人が集まることもないだろうし、いま頑張ってくれている従業員も、頑張り続ける意味を見失ってしまうことだろう。

■「お前の代わりはいくらでもいる」時代は終わった

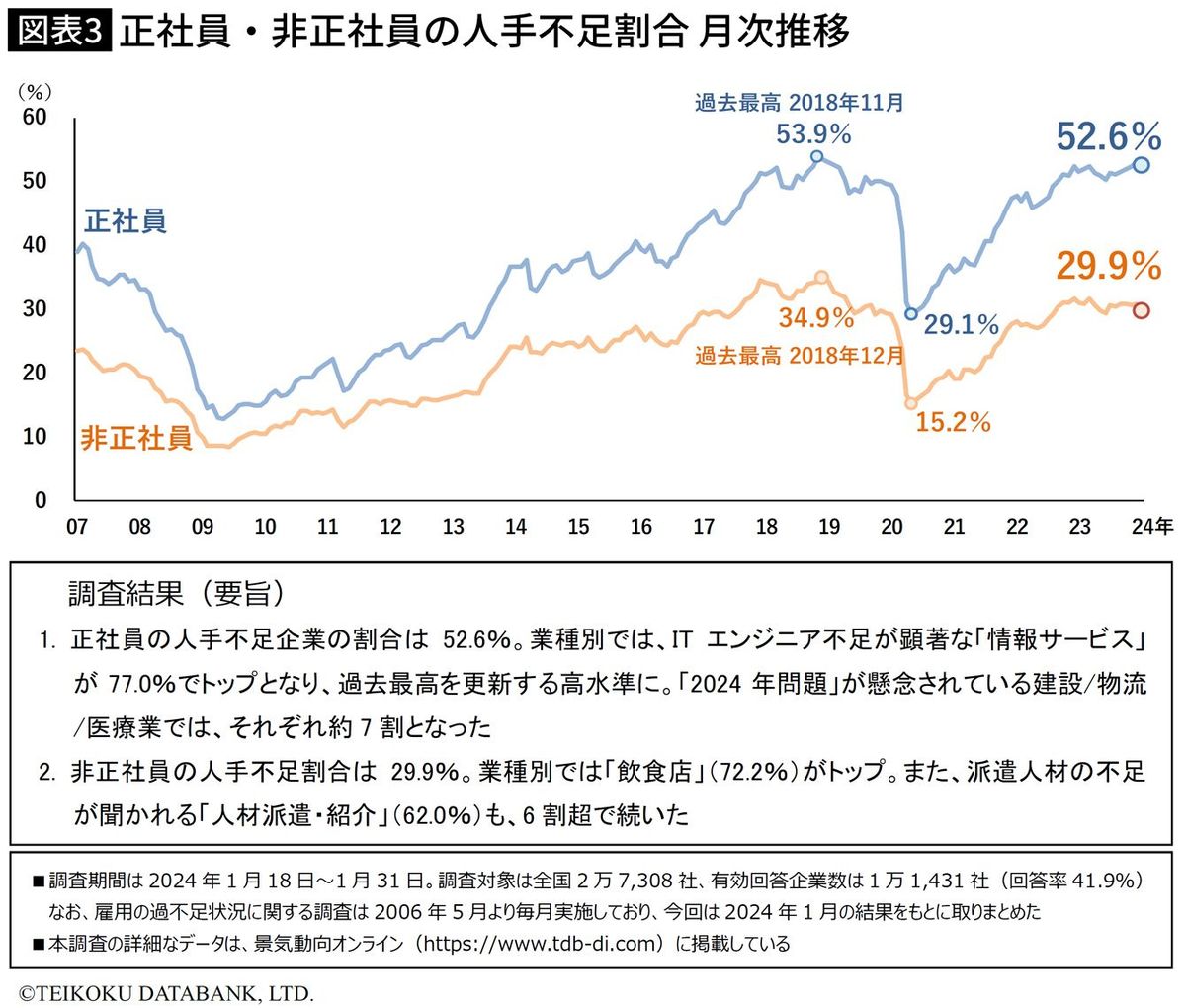

帝国データバンクが本年1月、全国の全業種2万7308社を対象に実施した調査によると、正社員が「不足」と感じている企業は52.6%を記録し、コロナ禍前の水準へと完全に戻っている。さらに、ITや建設業、物流業、医療関連など、一部業種においては7~8割の企業が人手不足を訴えており、少子化の影響で若者の絶対数自体も減少している状況でもあり、今後人手不足感はさらに高まることはあっても、解消されることはおそらくないはずだ。

「お前の代わりなんていくらでもいるんだ!」などというパワハラがまかり通っていた時代があったことなどまるで嘘のように、今や人を採用する困難度は極端に上がっている。

「大手ナビサイトに100万円以上費やして求人広告を出稿したのに、内定どころか応募数自体ゼロだった……」といった経営者の嘆きを聞くことも珍しくなく、現在はこれまでとはまったく次元が違うレベルの人手不足状態といえるだろう。

そんな中、各社は初任給金額を大幅に引き上げたり、転勤を極力なくしたり、リモートワークを可能にするなど、働きやすい環境整備に邁進している。このような状況下で、「自由に有休もとれない」会社がいかに人材採用と定着において劣後するかは想像に難くないはずだ。

■本当に効果が出る「働き方改革」

有休がとりやすい組織とするためにやるべきことは、筆者の本業である「働き方改革による労働環境改善」に他ならない。実際に改革先行企業で実践済の取組のうち、業種や組織規模を問わず効果があったものとしては、次のようなものが挙げられる。

・高付加価値をもたらす事業に注力(=儲からない事業は抜本的に見直す)こと

・「残業は悪!」「絶対残業不可!」と認識統一し、大原則として残業を許可しない

・評価基準を、成果量(=アウトプット)から、時間当たりの成果(=効率性)に変える

・従業員や部署の業務をすべて棚卸し、重複しているものや投入リソースの割に創出価値が低いものなどを「見える化」したうえで、タスクを取捨選択する

・業務や顧客毎に「メイン担当」と「サブ担当」をつける「複数担当制」を実施し、情報共有&協力体制構築。どちらかが休んでも業務遂行できるようにする

・ベテラン従業員を中心に業務マニュアルを作成・共有し、属人化排除、業務平準化を図る

・システム化や自動化による省力化実施

■「介護しながらでも働けるよ」と言えるか

人が休むのは、何も有休取得の際に留まらない。体調不良もあれば、家族の看護や介護など、本人の事情とは無関係の不可避の事情もある。中でも高齢化の進展により、家族の介護のために仕事を休まざるを得ないケースは今後ますます増加することは確実だ。

実際、各年齢階級の介護保険受給者数の合計と人口から計算すると、現在65歳以上の方の7人に1人、85歳以上の人で2人に1人が介護サービスを受けている。あなたの会社を最前線で支えているトップ営業も、匠のような技術者も、いつ家族が要介護状態になるか分からない。

そんな時、「介護で休まれたんじゃ、仕事が回らなくなる!」と文句を言うだけになるのか、「それは大変だね……でもウチなら、業務効率化ができているから、介護しながらでも仕事を続けられるよ」と言えるかは、不測の事態に備えられているかにかかっているのだ。

有休取得も同様。ぜひ、誰が休んでも仕事が回る仕組みを今から整え、誰にとっても働きやすい環境を実現していこうではないか。

----------

働き方改革総合研究所株式会社代表取締役

働き方改革総合研究所株式会社代表取締役。労働環境改善、およびレピュテーション改善による業績と従業員満足度向上支援、ビジネスと労務関連のトラブルと炎上予防・解決サポートを手がける。厚生労働省ハラスメント対策企画委員。

----------

(働き方改革総合研究所株式会社代表取締役 新田 龍)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「6月に3連休が欲しい」という理由で、有休を申請しました。上司に「その理由はちょっと…」と言われたのですが、“有休の理由”ってどう伝えるべきですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月25日 5時10分

-

なぜ日本人は「休むこと」に罪悪感を持ってしまうのか…「有休取得率が世界最下位」となる3つの根深い理由

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 8時15分

-

6月は「祝日」がないので、有休を使って「3連休」にしたいです。繁忙期ではないので、プライベートを楽しむために有休をとっても大丈夫ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 3時0分

-

有休中に上司から「電話」が! 旅行中で気づくのが遅れたけど、これって大丈夫? 休日の対応と“評価への影響”を解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月5日 4時30分

-

パート先で「有休」を申請したら、店長に「代わりに違う日に出勤して」と言われた! シフト制だと有休の取得は難しいの?“パート勤務での有休取得”について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月5日 2時20分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください