これはトヨタの勝利宣言だ…中国・欧米の「国策BEV」を尻目に開発続ける新型エンジンの中身

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 10時15分

5月28日、トヨタの佐藤恒治CEO(左から3番目)、マツダの毛籠勝弘CEO(右から2番目)、スバルの大崎篤CEO(左端)らが一堂に会し、電動化時代に向けた自動車の新たな開発方向性を示した「マルチパスウェイ ワークショップ」。 - 写真提供=筆者

■真の脱炭素への「複数の道」

5月28日、「マルチパスウェイ ワークショップ」というイベントが報道関係者向けに開催された。このイベントがユニークなのは、トヨタ、マツダ、スバル3社合同で開催され、3社とも社長(CEO)が登壇するというものだったからだ。

「マルチパスウェイ」というのは「複数の道」という意味で、真に脱炭素の実現のためには電気自動車(BEV)以外の選択肢も同時進行的に用意しなければいけないという、トヨタが以前より主張している考え方である。マツダも以前からマルチソリューションという言葉でほぼ同様の主張をしている。

マルチパスウェイの中には、内燃機関(ICE)を利用するハイブリッド(HEV)やプラグインハイブリッド(PHEV)も含まれ、BEVはマルチパスウェイの1つでしかないという位置づけなので、トヨタは脱炭素に消極的と世界各国から、また日本でも一部メディアから非難されてきた。

しかし最近になって世界的に雲行きが変わってきた。BEVの販売が予想されていたほど伸びないことが明らかになってきたからだ。ここで、トヨタを中心とした日本メーカーの考え方が正しいことを改めて主張するのが今回のイベントの第一義的な目的だ。

■鈍化するBEV、飛躍するPHEV

現在BEVの世界販売を見ると、2023年のデータではBEVの約57%が中国で販売されている。続いてヨーロッパが約24%、そしてアメリカが約12%だ。なんとこの3地域で93%を占めている(データ:IEA)。逆にいうと、それ以外の地域ではBEVがほとんど売れていないことを示している。

もっともBEVが売れている中国だが、完全に国策としてBEV化を推し進めてきた。ICE車の購入には制約を設け、BEV購入には優遇税制を適用し消費者にBEVを買わせるよう仕向ける政策をとったのだ。

その結果、多数の企業がBEV市場に参加し、強烈な価格競争が起こっている。そのため消費者から見ればBEVは非常に買いやすい状況になり、2024年4月のデータでは自動車市場の約26%がBEVとなっている(データ:Cleantechnica)。

しかし、BEVの販売は伸びているものの、その成長率は鈍化しており、現在販売が伸びているのはPHEVなのである。4月のデータを前年比で見るとBEVは10%アップだが、PHEVは65%アップと飛躍的に伸びているのだ。

これは、PHEVにもBEVと同じような優遇策を適用するようにしたためだ。BEVだけですべての需要を賄(まかな)うのは難しいことが明らかになったための政策転換だろう。BYDも、現在ではBEVよりPHEVの販売台数のほうが多くなっている。

■劇的に変化する米独のマーケット事情

BEV化を推し進めてきたドイツを見てみよう。

2023年まではBEVの販売シェアが伸びていたものの、2023年12月にBEVに対する補助金が打ち切られると販売は減少に転じ、2023年は自動車市場の18.4%がBEVだったが、2024年1~4月ではなんと11.8%と、劇的に減少しているのだ(データ:ドイツKBA)。

そして、今年に入って急伸しているのがHEVとPHEVで、それぞれ前年比26.4%増、28.4%増(2024年4月)となっている。減少を続けていたディーゼルも盛り返しており、前年比28.2%増となっている。

アメリカはどうか。

2023年のBEV販売は前年比60%増という激増ぶりだったが、2024年第1四半期の数字を見ると、前年比では2.6%増と若干増えているのだが、直前の2023年第4四半期に比べると7.3%の減少となっている。BEVのリーダーブランドであるテスラは、前年比13%ダウンである。一方ハイブリッドが売りのトヨタは20%増と好調である(データ:ニューヨークタイムズ/マークラインズ)。

このように、世界のBEV市場をリードしていたエリアではBEVの販売は完全に停滞、もしくは減少局面となっており、HEVやPHEVといったICEも搭載した電動車が増加しているのだ。

■不都合な真実「BEVを買える人は限られる」

この理由は供給側の問題ではなく、消費者ニーズの問題である。BEVをいくら作っても、ある一定以上は消費者が買ってくれないのである。テスラも2024年第1四半期、全世界の販売台数は前年比8.5%減となっており、在庫が積み上がっているようだ(生産台数43.3万台に対し販売台数は38.7万台)。

これはよく考えれば当然のことで、現状BEVを買うことのできる人は限られるからだ。

日本に限らず、集合住宅に住んでいる人は自宅に充電設備を設置することはできず、充電施設が自宅周辺にある人も限られるだろう。また、長距離移動の多いアメリカやドイツでは出先での充電に難儀する。自宅外の急速充電設備の拡充のペースも速くない。これも当然のことで、充電サービスはビジネスとして成り立ちにくいからだ。

なぜかというと、電気代に急速充電施設の設置コストと運営コストが乗るため、家庭での充電に比べてかなり割高にならざるをえないのだ。

■越えられない「充電問題」

私の家の電気代は計算すると1kWhあたり32.6円(2024年4月現在)だが、たとえばテスラ最強のV3(250kW)スーパーチャージャーで充電した場合、理論上の最大限の電力が充電できたとしても1kWhあたり58.8円かかる。

現実的には理論値より少ない電力しか充電できないので、家庭で充電する場合のおよそ倍の費用がかかる計算だ。120kWのV2スーパーチャージャーなら75円である。

日産のシンプルプランの場合、90kWの充電器なら66円、50kWの充電器なら119円かかり、かつ使っても使わなくても毎月1100円の基本料がかかる。しかも多くの充電器は50kW以下というのが現状だ。

これではユーザーは極力使わないで済まそうとするため、稼働率を上げるのは難しい。儲からないから値上げせざるをえない、という悪循環となる。

BEVの電費は6km/kWhくらいが一般的で、テスラの最善のケースでも走行1kmあたりの経費は約10円、外部急速充電のみで運用すると燃費が16~17km/lの車と同じくらいのランニングコスト(ガソリンをリッター160~170円程度とした場合)となり、燃費の良いハイブリッド車よりも費用がかかってしまう計算となる。

急速充電器の数は増えないが、行楽地などでは特定の時期だけ需要が集中するため充電渋滞が起こり、ユーザーサイドの使い勝手は非常に悪い。長距離移動にBEVを使おうとすると巨大なバッテリーを搭載した車が必要だが、それらは大きく重く高価で、買える人は限られる。

街中の短距離移動用のBEVは便利だが、それだけで用途のすべては賄えないから、自宅に保管場所のある複数保有世帯しか購入できない。やはり購入できる人は限られるのだ。

つまり、自動車市場の20~30%はBEVでカバーできる可能性はあるかもしれないが、それ以上にBEVを普及させるのは困難、ということが明確になってきたといえるのだ。

■日本メーカーの深謀遠慮

温暖化対策のためにはCO2排出量を減らさなくてはならない。BEVが限定的だとすると、それ以外の需要はほかの方法で削減しなければならない。しかしCO2削減が叫ばれているにもかかわらず、自動車市場は大きく重い(=燃費効率が悪い)SUVの比率が高まってしまっている。

アメリカでの運輸部門におけるCO2排出量は、BEVの増加にかかわらず2023年は前年比2.7%増えてしまっているくらいなのだ(データ:米国エネルギー情報局)。

日本のメーカーは最初からこうなると予測していたので、BEVへの投資を控えめにしてHEVを増やそうとしてきたのである。

■あらゆる観点から「使い勝手がいい」HEV

HEVはBEVほどCO2削減には貢献しないが、使い勝手は通常のガソリン車と変わらず、価格上昇も限定的でBEVほど高価でなく、通常のガソリン車より大幅にCO2排出量を少なくすることができる。

つまりHEVは、多くの人に買ってもらうことのできる特性を持っており、数が増えればそれだけCO2削減効果は大きいのである。

PHEVは、充電しない限りHEVより大型のバッテリーを積んでいることが徒(あだ)となってハイブリッド走行時の燃費がHEVより悪くなってしまうという欠点があるが、自宅充電ができる人であれば日常は自宅充電の電気だけで走ることができ、長距離移動時は充電の心配がないという、BEVより使い勝手に優れた選択肢だ。

HEVの技術は日本のメーカー、特にトヨタが圧倒している。2000ccクラスHEVの燃費(WLTCモード)を比較してみると、トヨタ・プリウスが28.6km/l、ホンダ・アコードが23.8km/l、BMW330e(PHEV)が13.4km/l(ハイブリッド走行時)、メルセデスベンツC350e(PHEV)が12.9km/l(ハイブリッド走行時)である。

プリウスはPHEVでも26.0km/lなので、ドイツ勢の半分の燃料で走ることができる。動力性能も優秀で、BMW 330eとメルセデスベンツC350eの0-100km/h加速5.9秒に対し、プリウスPHEVは6.7秒と大きく見劣りしない。

■トヨタ、マツダ、スバルの新たなパワートレイン

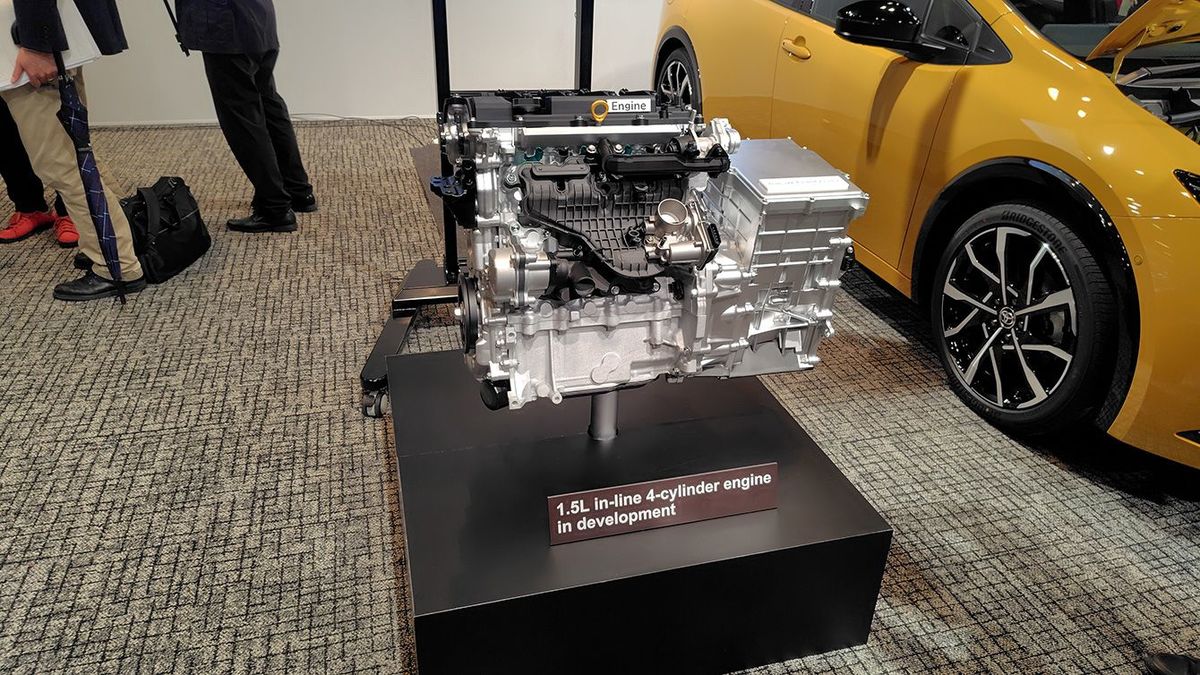

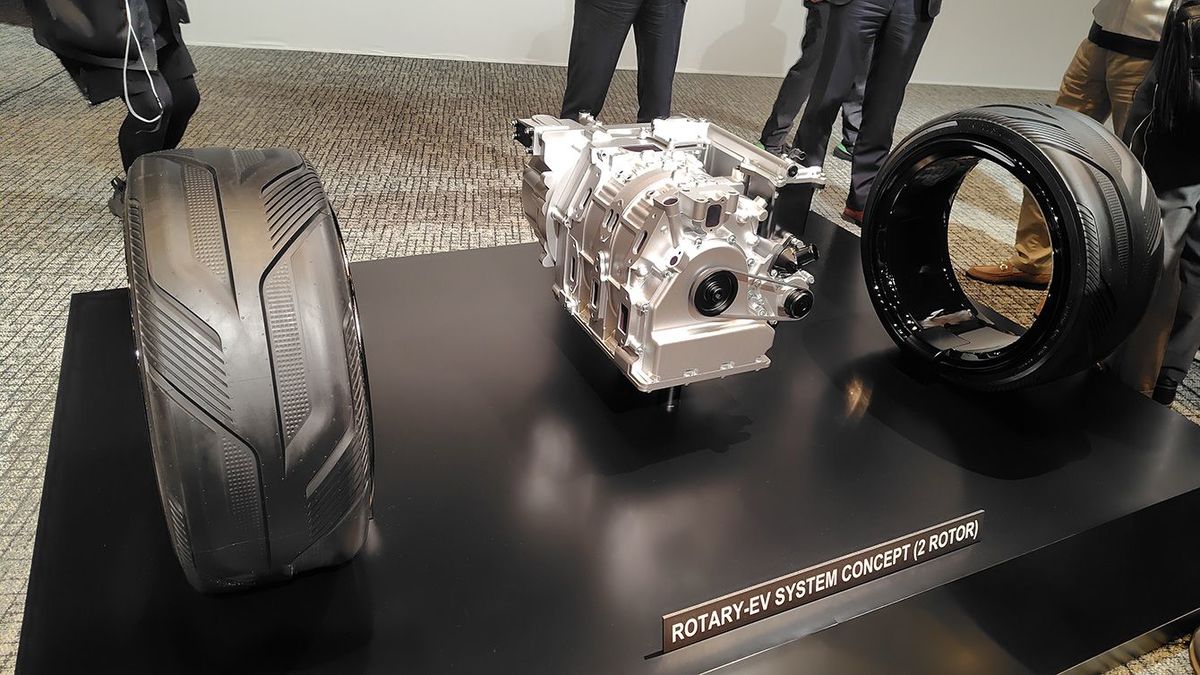

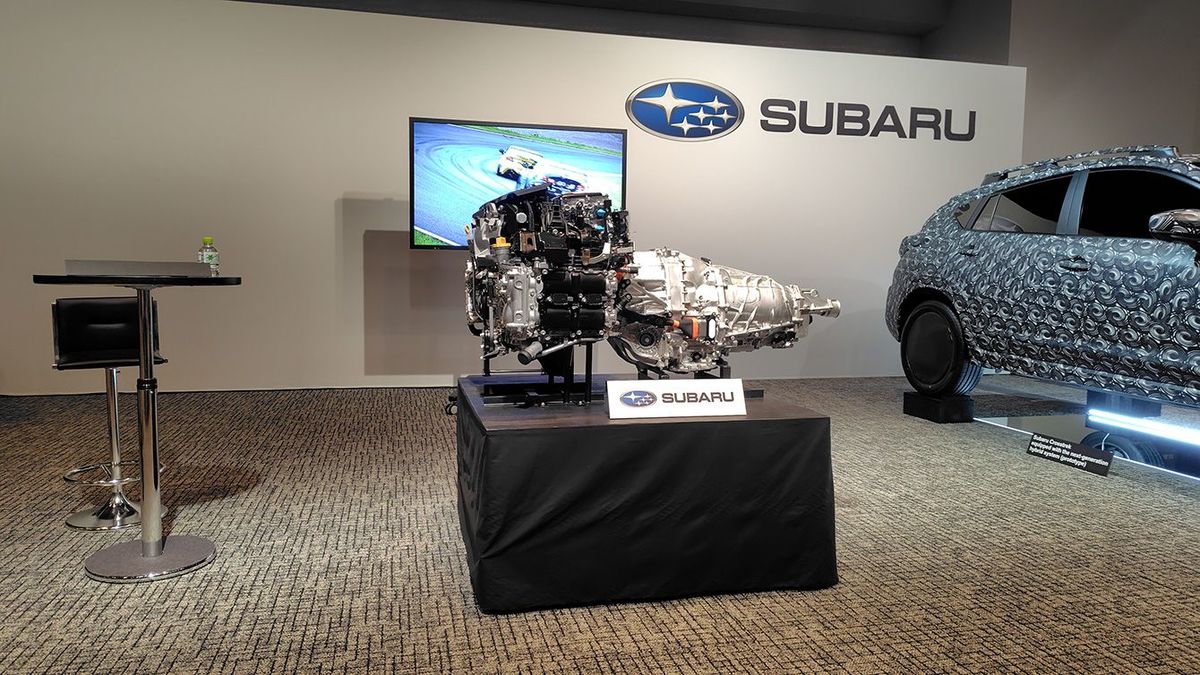

今回のイベントでは、マルチパスウェイの正しさを強調するだけでなく、新しいパワートレインの発表も行われた。

マツダは2ローターのロータリーエンジンを発電機として使うシリーズハイブリッド方式を、スバルは水平対向エンジンにトヨタのシリーズパラレル方式を組み合わせたハイブリッドシステムを披露した。

それぞれのメーカーの個性を強調した、楽しみなユニットであるが、さらに、トヨタがまた一歩業界をリードするであろうハイブリッド用エンジンを発表した。

欧米の自動車メーカーはBEVシフトを急ぎ、新規ICEの開発は基本的に取りやめており、従来型のエンジンを継続生産している(BMWはICEの開発を継続していると発表している)。

ようやく2024年になってメルセデスベンツは新しいICEの開発を再開すると発表し、ルノーは吉利汽車と組んで新世代ICEを開発する会社を立ち上げたが、この間にもトヨタは新世代ICEの開発を積極的に続けていたのである。

■トヨタの「勝利宣言」

トヨタの新型エンジンは、ハイブリッドシステムと組み合わせることを前提に開発されている。ハイブリッドであれば低速走行時はほとんど電気モーターに任せることができるし、強力な加速が必要な時は電気モーターのアシストが期待できる。

つまり、従来のICEのように高回転まで回る必要はないし、低速トルクも必要ない。もっぱら燃費効率のみを追求することができるのである。また小型軽量化にも成功しており、小型化はより空力性能の優れたスタイリングを採用することができるので、車体側の燃費性能向上にも貢献する。

今後、ICEの排ガス規制はさらに強化されるので、従来型エンジンで規制に対応させようとすると大幅な出力ダウンが避けられない。だが、新型エンジンは最初から規制対応を前提に設計されているため、今まで通りの出力が出せるという。さらに走行時における電気走行の割合も高まると発表されている。

つまりハイブリッドシステムとしての効率も向上しているはずだ。

従ってこの発表会は、事実上トヨタの勝利宣言のような発表会だったといえるだろう。

■トヨタの覇権時代が当面続く

仮に、BEVが30%程度までシェアを伸ばしたとしても残りの70%はICEが搭載されたHEVやPHEVが主力となるはずだ。

合成燃料やバイオ燃料が普及すればBEVの普及はさらに限定的になるかもしれず、ICE搭載車の寿命は当初想定されたより遥かに長いかもしれない。この新型エンジンと新ハイブリッドシステムのアドバンテージは相当なものだろう。今でもHEV技術で世界を大きくリードしているのに、その差をさらに広げることは間違いない。

さらに、トヨタはBEVにも本気で取り組んでいる。再来年の2026年には150万台を生産する計画だが、その数字はテスラの2023年の販売台数である180万台には劣るものの、フォルクスワーゲングループ全体のBEV販売台数である77万台の2倍という台数規模である。

さらに、BEVが飛躍する鍵と思われる全固体電池に関して、トヨタはパナソニックに次ぐ世界第2位の特許数を誇っている(データ:特許庁)。

トヨタは将来BEVの時代が来ると予測しつつも、現状のリチウムイオン電池ではBEVの本格的普及は難しいと判断していたのであろう。総合的に考えると、トヨタ栄光の時代は当分続くと考えてよく、欧米メーカーは戦々恐々だろう。

----------

マーケティング/ブランディングコンサルタント

1960年、東京・新橋生まれ。1984年慶應義塾大学経済学部卒業、同年電通入社。戦略プランナーとして30年以上にわたってトヨタ、レクサス、ソニー、BMW、MINIのマーケティング戦略やコミュニケーション戦略などに深く関わる。1988~89年、スイスのIMI(現IMD)のMBAコースに留学。フロンテッジ(ソニーと電通の合弁会社)出向を経て2017年独立。プライベートでは生粋の自動車マニアであり、保有した車は30台以上で、ドイツ車とフランス車が大半を占める。40代から子供の頃から憧れだったポルシェオーナーになり、911カレラ3.2からボクスターGTSまで保有した。しかしながら最近は、マツダのパワーに頼らずに運転の楽しさを追求する車作りに共感し、マツダオーナーに転じる。現在は最新のマツダ・ロードスターと旧型BMW 118dを愛用中。著書には『マツダがBMWを超える日』(講談社+α新書)がある。日本自動車ジャーナリスト協会会員。

----------

(マーケティング/ブランディングコンサルタント 山崎 明)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

スバル「水平対向エンジン」継続を明言した意味 EVと並行してカーボンニュートラル燃料対応へ

東洋経済オンライン / 2024年6月22日 12時0分

-

トヨタ新型「RAV4」そろそろ登場!? もっと無骨に“大変身”&新パワートレイン搭載も? デビュー6年目の「超人気SUV」次期型どうなるのか

くるまのニュース / 2024年6月20日 13時10分

-

水平対向+シンメトリカルAWDをアイデンティティーとして取り戻すスバル

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月10日 8時48分

-

トヨタ・マツダ・スバル「新エンジン開発」の真意 マルチパスウェイに込められた各社の戦略

東洋経済オンライン / 2024年6月8日 12時30分

-

トヨタは「ハイブリッド車1本で行く」と言ったことはない…日本企業初の「営業利益5兆円」を達成できた本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 16時15分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください