吹きかけるだけで「皮の農薬」がほぼとれる…フルーツ研究家が皮ごと食べるために使う"お掃除アイテム"

プレジデントオンライン / 2024年6月20日 9時15分

※本稿は、中野瑞樹『中野瑞樹のフルーツおいしい手帳』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。

■15年間フルーツ中心の食生活を続ける理由

「フルーツは甘いから、食べ過ぎには注意しましょう」と耳にしたことはあるだろうか?

じつは、フルーツの食べ過ぎについて、ヒトを対象に長期間調べた実験は存在しない。

あまのじゃくな私は、自分のからだでフルーツの人体への影響を調べることを決意。「そもそも食べ過ぎとはどれくらいか?」「たくさん食べる時に注意すべきことは何か?」なども調べるために、2009年9月から実験的に、肉も魚も、豆も芋も、野菜(トマトなどの実の野菜は除く)もご飯もパンも食べない、また水もお茶もお酒も飲まない、フルーツに偏った食生活を続けている。

■フルーツは毎日の必須食品

国が進める健康プロジェクト、健康日本21(第三次)では、2032年度までのフルーツ類(ジャムを除く)の摂取目標量が1日200gと明記された。

これは、疫学調査(日本人以外も含む)の結果から、フルーツの摂取量が多い人(毎日200g以上)は少ない人と比べて、がんが8%、心臓病が14%、脳卒中が18%、肥満が14%、2型糖尿病が10%、高血圧が7%、それぞれリスクが低いことがわかったため。

また、国立がん研究センターも、野菜やフルーツを積極的に摂ることを勧め、WHO(世界保健機関)とFAO(国連食糧農業機構)も、がん・心臓病・糖尿病・肥満の予防のために、毎日400g以上のフルーツと野菜を食べることを推奨している。

■食べなさすぎ⁉ 日本人のフルーツ習慣

2019年の国の調査では、日本人のフルーツ類(果汁やアボカドやレモンなどを含む。ただしジャムを除く。)の平均摂取量が95gと、目標量の半分未満。全世代で目標量未満だが、とくに20~40代の若い世代が少ない。

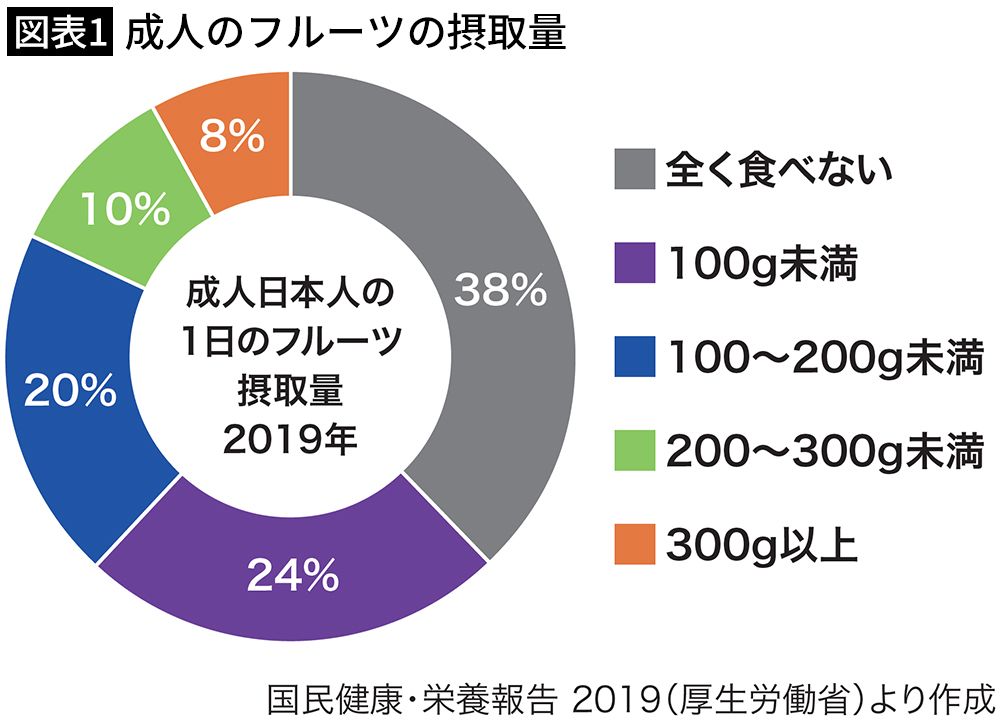

成人日本人で200g以上食べる人は18%しかなく、4割近い人がフルーツを食べる習慣自体がない(図表1参照)。

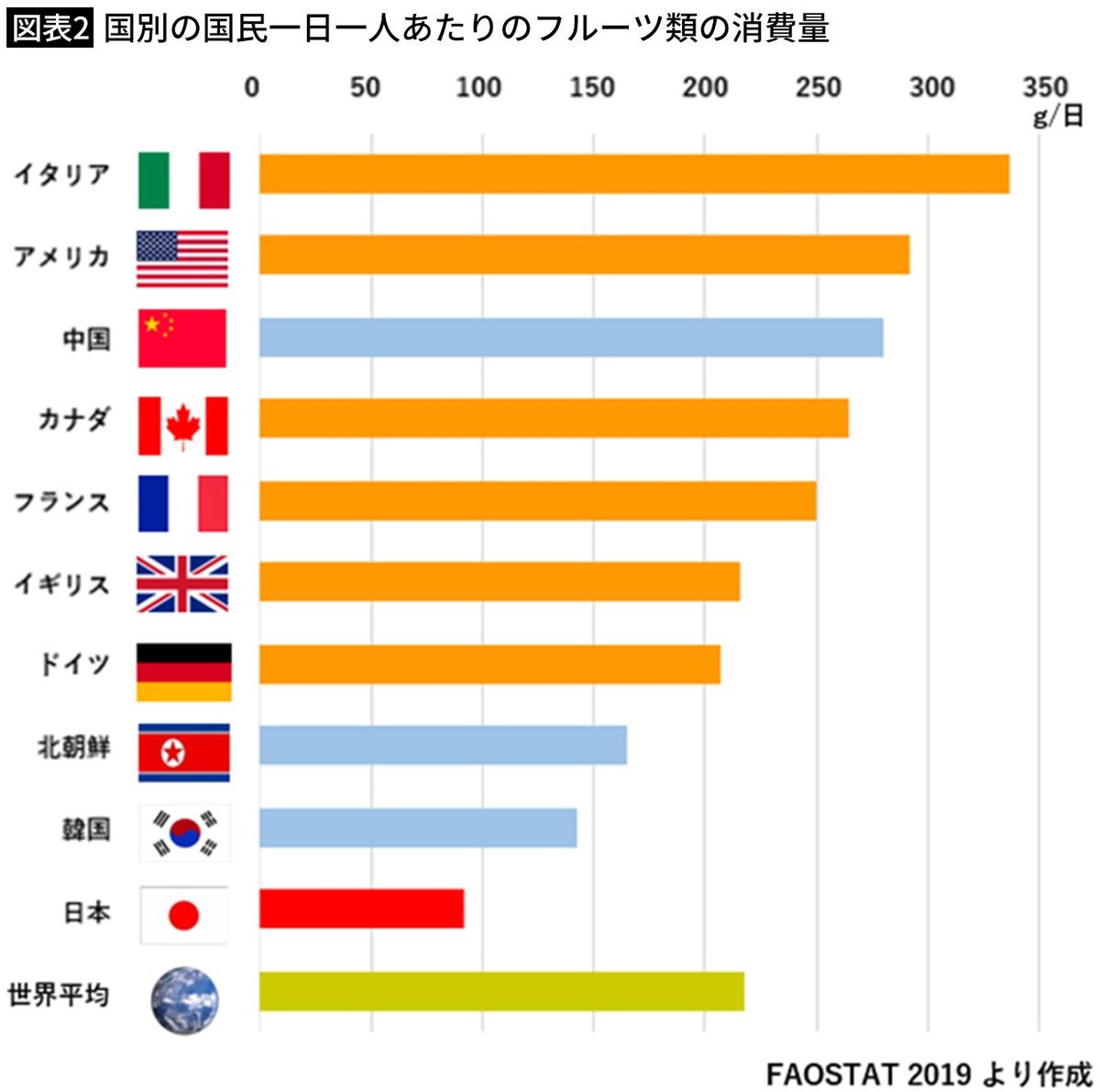

2019年のFAO統計によれば、国民一人当たりの1日の消費量(廃棄量を含む)について、日本は、世界平均の半分以下、G7や東アジアで断トツ最下位、世界179の国と地域の中で156位だった(図表2参照)。

世界150カ国以上の研究者が協力して、各国の死因データを収集分析したところ、日本人の死亡原因となる上位3つの食習慣は、①塩分の摂り過ぎ ②玄米などの全粒穀物不足 ③フルーツ不足。日本人はフルーツの食べなさすぎこそ注意すべきなのだ。

■お菓子の糖質はフルーツの数倍もある

フルーツには多様な栄養があるが、ここでは糖質とカロテノイドについて解説する。

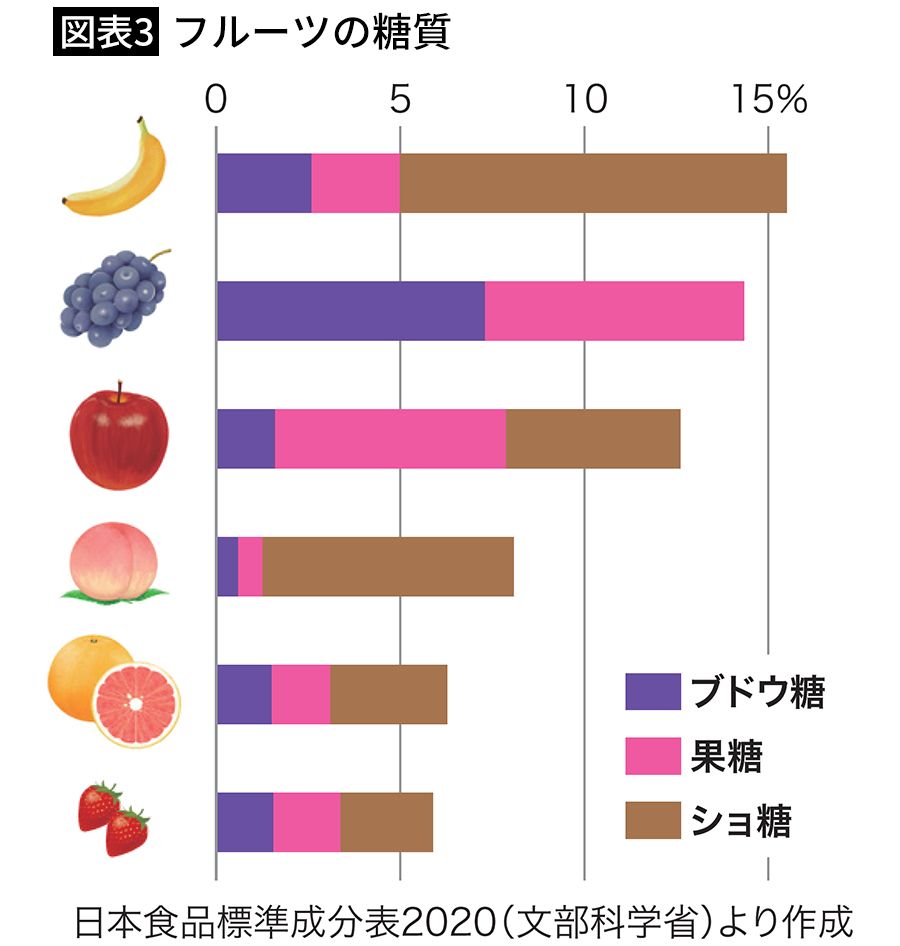

フルーツに含まれる主な糖は、ブドウ糖と果糖とショ糖の3つ。量や割合はフルーツの種類によって異なり(図表3)、また熟し具合でも変化する。

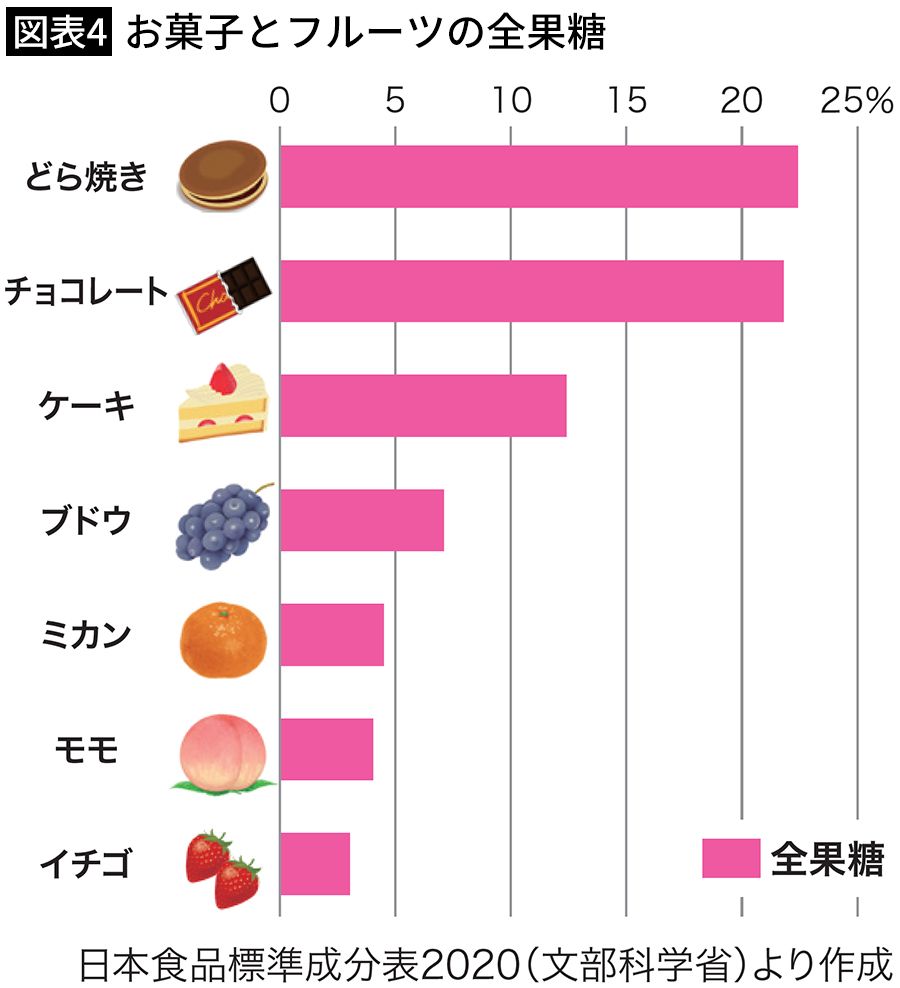

よくフルーツは果糖が多いと言われるが、同じ重さあたりの全果糖(ショ糖構成分の果糖も含む)についていえば、菓子類はフルーツの何倍も多い。

■ビタミンAが豊富なのは赤肉メロン

熟したフルーツは色鮮やかなものが多い。主な色素成分は、ポリフェノールとカロテノイドで、近年さまざまな健康効果が明らかになっている。

主要カロテノイドのうち、α(アルフア)カロテン・β(ベータ)カロテン・βクリプトキサンチンは体内でビタミンAに変換される(プロビタミンAとも呼ばれる)。

ビタミンAは、視覚の明暗機能や、皮膚や粘膜などの保持に関わる必須ビタミンだが、日本人が不足しがちな栄養素の1つでもある。ただし、妊婦がレバーなどを大量に食べて、動物性ビタミンAを過剰摂取すると、胎児奇形のリスクが増大する。

ただしフルーツや緑黄色野菜に含まれるプロビタミンAにはその心配がない。

ちなみに同じ重さあたりのプロビタミンA量は、食品成分表に記載された生フルーツでは、赤肉メロンが飛びぬけて多い。

■日本人が不足しがちな栄養はフルーツで補える

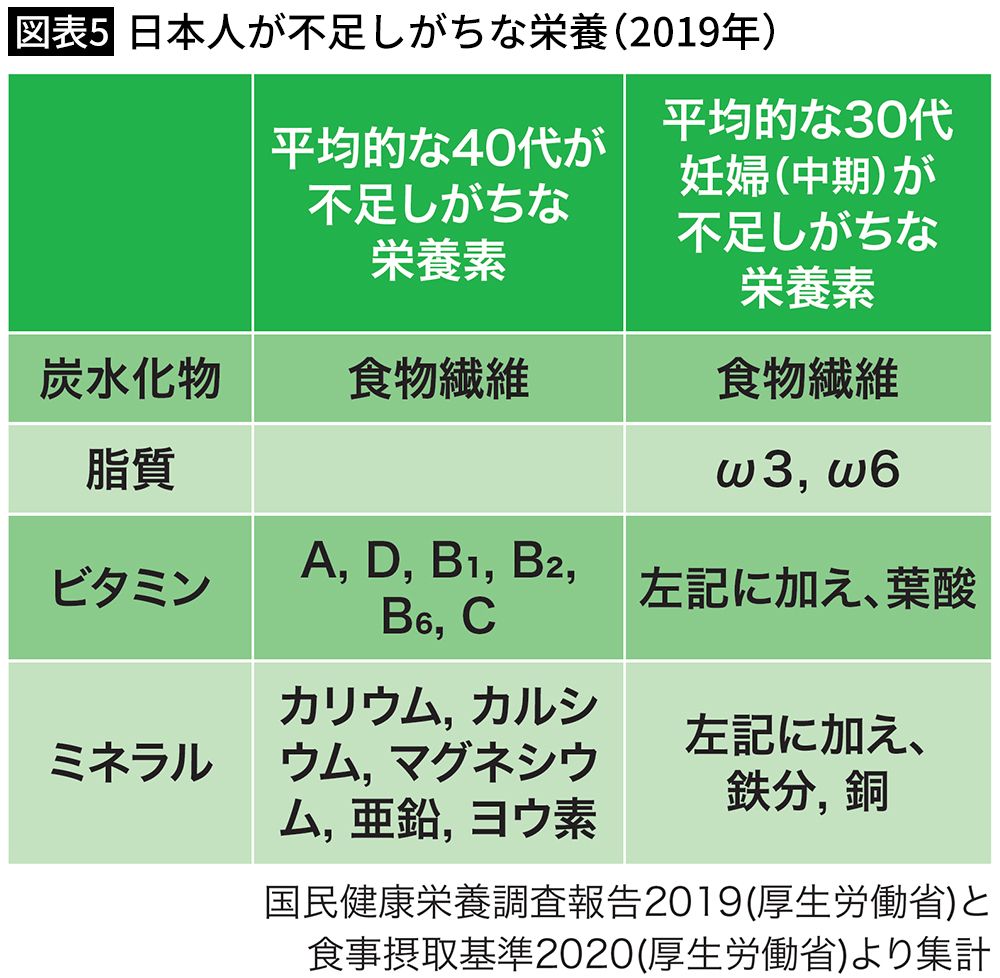

国の推奨量(推奨量がない場合は、目安量または目標量)に対して、平均的な40代が不足している栄養は、食物繊維・ビタミン6種・ミネラル5種の12種。30代の妊婦(中期)では葉酸や鉄分なども加わり17種である。

成人の不足栄養の量や種類やについて、高い年代ほど少ないが、若い年代ほど多い。妊婦や授乳婦はさらに多い。フルーツを食べることで、日本人が不足しがちな食物繊維やビタミンやカリウムなどの栄養を補うことができる。

■フルーツアレルギーに注意

まず食物アレルギーは、原因食品を避けることが基本なので、アレルギー科や内科・小児科などで、早めに原因を特定することが重要である。

その上で、フルーツアレルギー(と疑われるもの)の原因を知るには、その発症が①食べた後なのか、触れた後なのか②即時的なのか、遅発的なのか③毎回なののか、たまになのか、もしくは単発なのか、などの情報が必要である。

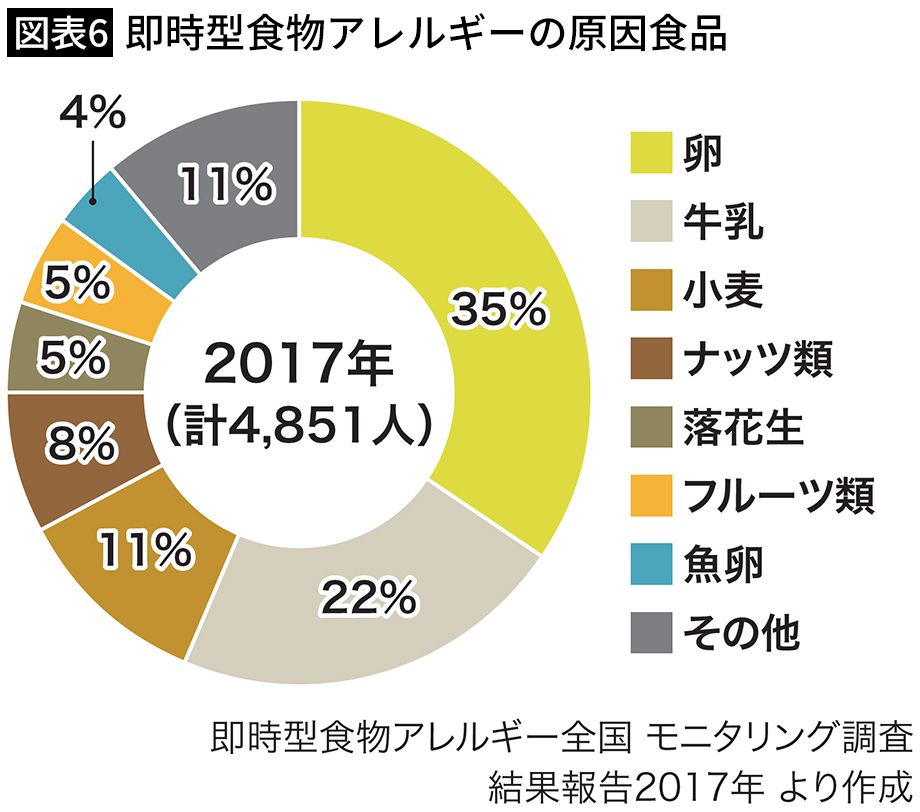

2017年に、全国のアレルギー専門医の協力で、食後1時間以内に発症する即時型食物アレルギーに関する実態調査がおこなわれた。

するとフルーツ類は、原因食品として6番目に多かった。

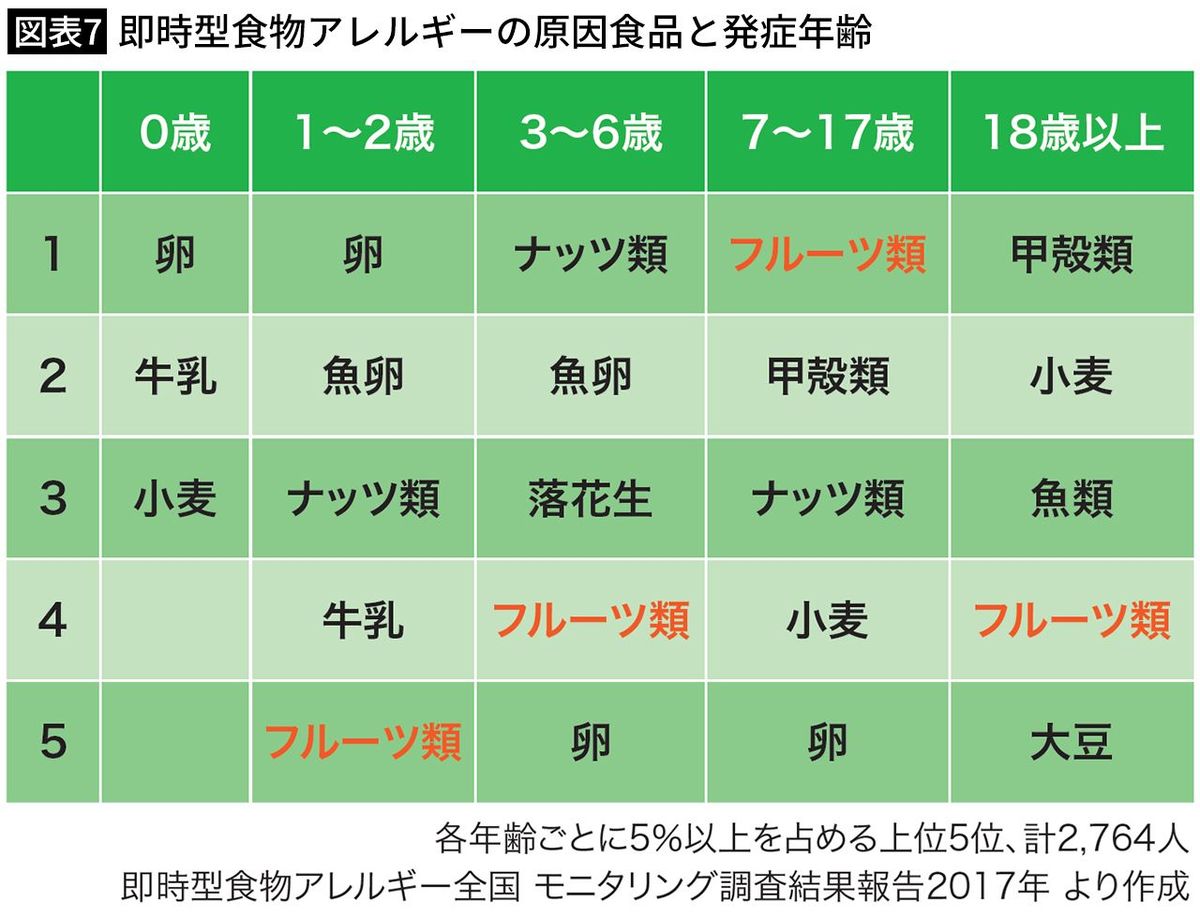

即時型フルーツアレルギーで、最も多いのがキウイフルーツ。2番目がバナナ、以下、モモ、リンゴ、サクランボと続く。

即時型フルーツアレルギーの新規発症は、0歳児はまれだが、1歳以上では徐々に発症者が増える。とくに学童期はフルーツ類が最も多い。一方で、乳幼児の患者の多くは年齢とともに耐性ができる。

■フルーツを加熱するとアレルギー症状が緩和することも

以下、主なフルーツアレルギーを列挙する。

①花粉・食物/口腔アレルギー症候群

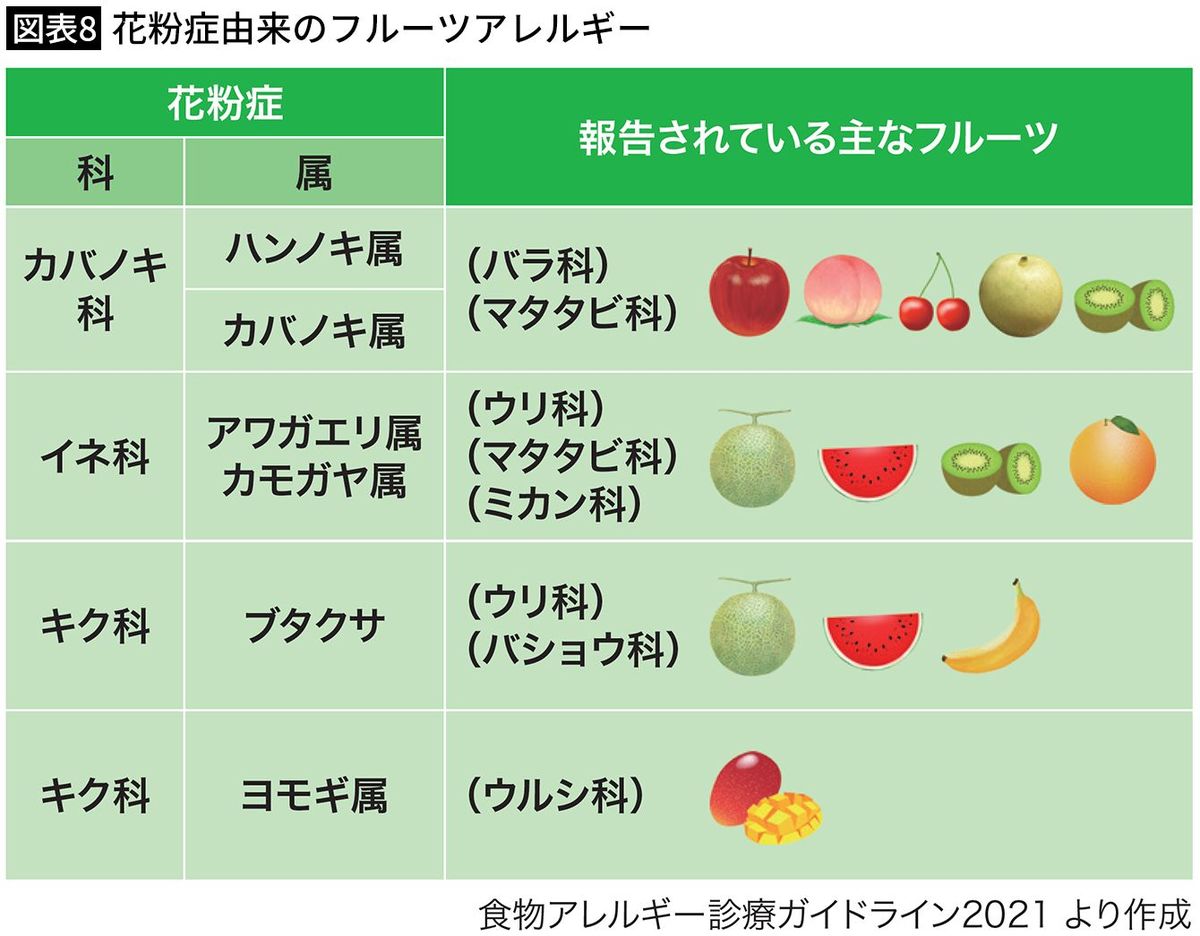

フルーツに含まれるタンパク質が、花粉に含まれるものと構造が似ているために、花粉症患者(花粉症を自覚していない人も含む)がフルーツを食べることで、アレルギーを発症する(交差反応)ことがある。

近年、病気や虫食いなどへの防御作用として植物が合成するタンパク質の中にも、交差反応性があることが明らかになってきた(とくに果皮に多い)。

症状として多いのは、口や喉の粘膜に出る、イガイガやかゆみ。原因が熱に弱い性質のタンパク質の場合のみ、加熱(スムージーを含む)すれば、症状が出ないか緩和される。

各花粉症に対して報告のある、主なフルーツを図表8にまとめた。

■口周りに果汁がついたままだと湿疹が起きる場合も

②ラテックス-フルーツアレルギー

ラテックス(天然ゴム)アレルギーの人は、フルーツ類、とくにバナナ・キウイフルーツ・アボカド・クリに、高い確率でアレルギーを発症する。

③食物依存性運動誘発アナフィラキシー

ごくまれに食後の運動により、複数臓器(皮膚・粘膜、呼吸器、消化器、循環器)に重篤なアレルギー症状が引き起こされる。

原因食物として圧倒的に多いのが小麦と甲殻類だが、ソバ・魚・牛乳のほか、フルーツや野菜でも起き得る。

蕁麻疹(じんましん)などの皮膚症状はほぼ全例に見られ、初回の発症は10代以降の男性に多い。

食後から運動開始までは2時間以内、運動開始から発症までは1時間以内が多い。

④アレルギー性接触皮膚炎

マンゴーなどにかぶりつくなどして、果汁が口まわりに付着してから、2~3日後に、湿疹(なかなか消えない発疹)や口まわりのかゆみなどが起きることがある。

■フルーツを食べた後のヒリヒリはアレルギー?

以下、フルーツアレルギーと間違われやすい症状を列挙する。

①仮性アレルギー

毎回症状が出るわけではなく、アレルギーのない人でも、仮性アレルゲン(ヒスタミン、セロトニン、アセチルコリン、サリチル酸など)により蕁麻疹やかゆみなどの症状が起きることがある。

仮性アレルゲンは、フルーツでは、バナナ・パイナップル・スモモ・イチゴ・オレンジ・ブドウなどに比較的多い。

②舌や口の粘膜のヒリヒリ

パイナップルやメロンなどを食べて舌がピリピリしたり、口の中の粘膜が切れてヒリヒリしたりする場合は、フルーツに含まれるシュウ酸カルシウム(針状の結晶が含まれる)やタンパク質分解酵素が原因の可能性がある。

そのまま食べ続けると、数日間痛みが続くことがあるので、舌や口の粘膜に違和感を感じたら、食べるのは即やめたほうがいい。

私の場合は、硬めの果肉のパイナップルやメロンを食べると起きることがあるが、やわらかめの果肉ではあまり起きない。

■パイナップルを食べると口角が切れる理由

③口角の炎症

パイナップルや柑橘類などを食べた後、口角に果汁がついたままだと、口角が切れることがある。フルーツを食べた後は毎回、口まわりについた果汁を、ティッシュペーパーなどで拭き取るのがオススメ。

④かぶれ

マンゴーはウルシ科なので、果皮や果肉に触れた場合、かぶれることがある。

またモモの果皮には、刺毛(しもう)と呼ばれる針状の毛が密集しているため、モモを触った手で、顔など皮膚の薄いところを触ると、誰にでも皮膚炎が起きる可能性がある。

モモを買うときも、できるだけ直接触らず、また買い物カゴに入れるときも、優しくそっと扱うのがオススメ。デリケートなモモをベタベタ触るのは、傷(いた)みの原因になり店舗に迷惑をかけるだけでなく、皮膚炎のリスクも上げるのでよくない。

モモ狩りにいったときや、職業柄、モモに触れる機会の多い人は、必ず手袋をつけること。もし素手で触った場合は、体のほかの部位には触れずに、泡立てた石鹸で、刺毛をよく洗い流すとよい。

■無農薬栽培ではリンゴは3%に減収

「農薬は恐ろしいもの」というイメージをもつ消費者もいるかもしれない。ただし、温暖多湿の気候では病虫害が多いため、日本での無農薬栽培は減収率が高い。とくにフルーツでは顕著で、リンゴでは3%にまで減収する。

もし国産フルーツのすべてが無農薬栽培になれば、現在の価格の何倍にも高騰してしまうだろう。

私は毎日2kgくらいのフルーツを食べ、外果皮も食べることが多いので、残留農薬は誰よりも不安だった。そこで2013年から独自に、残留農薬の実態調査をしてきた。

自治体では残留農薬の抜取り検査が行われるが、その様子を直接見るために、青果卸売市場に200回以上通った。さらに、全国数十カ所の産地を訪れ、農薬作業についてヒアリングなどもおこなってきた。

また国が公表する、年間延べ数十万成分ある、フルーツの残留農薬データも整理し集計している。

■残留基準超過でも摂取安全基準は下回っている

残留農薬に関する重要な2つの基準が、摂取安全基準と残留基準である。

このうち、消費者にとって最も大事な基準が摂取安全基準で、国が農薬成分ごとに設定している。通常、多くの毒性試験で無毒だった量の、100倍厳しい値が採用される。

いっぽうで残留基準とは、生産者などの農薬使用者が、国が定めた農薬の使用方法を守っているかどうかを確認するための基準である。そのため消費者の安全と、直接的には関係がない。たまに「残留基準の○倍超過した」と騒がれることがあるが、残留基準を超過しても、たいていは摂取安全基準を大きく下回っており、毒性学的には問題がない。

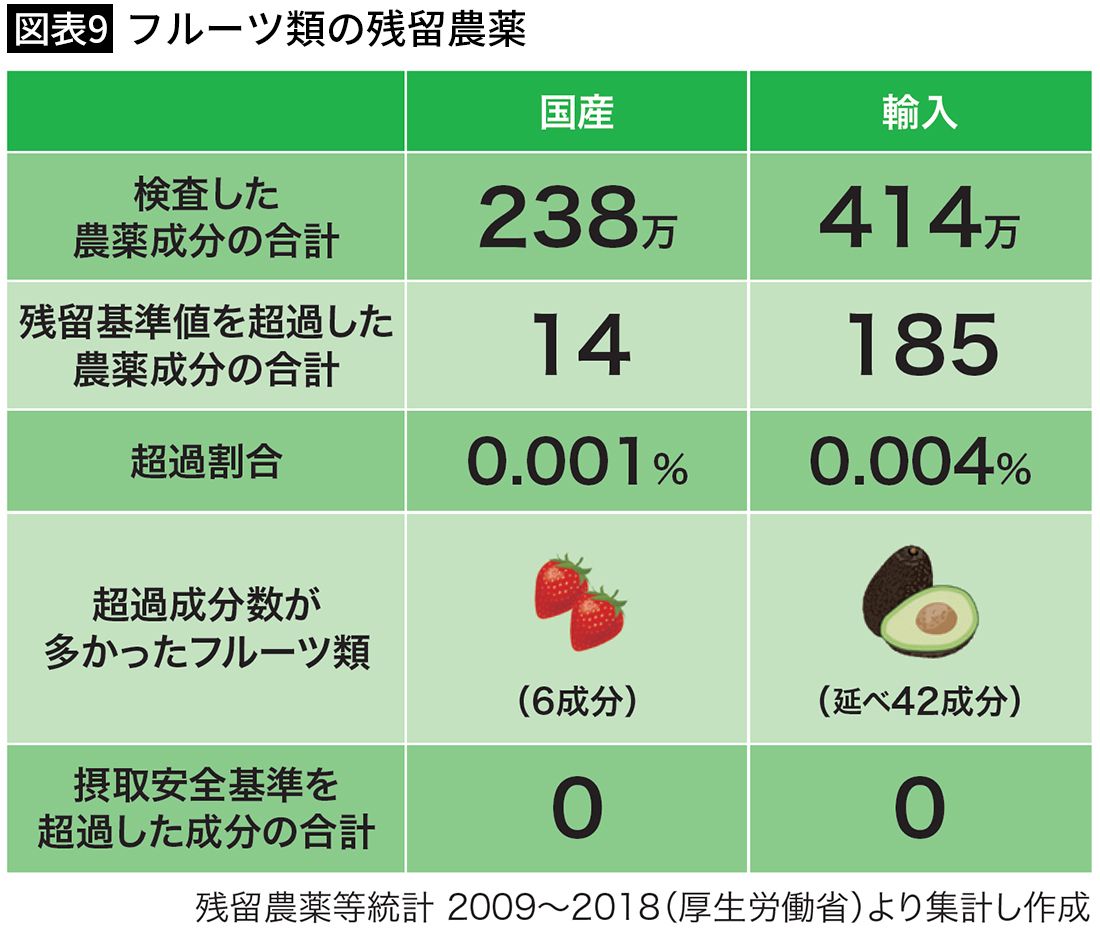

■基準値超過は10年間で「652万分の199」

自治体は、地域の中核的な、青果卸売市場や小売店などで、食料品を抜き取り、残留農薬検査をおこなう。輸入食品については、空港や港湾の検疫所でも検査がおこなわれる。フルーツについては洗わずに、多くが外果皮ごと検査されている。

残留基準を超過している場合は公表され、摂取安全基準を脅かす量なら大々的なニュースになる。

国が2023年4月時点で公表していた、直近10年間(2009~18年度)の、フルーツ類(アボカド、梅、香酸柑橘、乾燥果実を含む)の検査農薬成分数は、国産と輸入合計で、延べ652万。うち基準値を超過したのが延べ199成分だった。

■摂取安全基準をすべて下回っている

超過成分が多かったフルーツ類は、国産ではイチゴ(計6成分)で、輸入フルーツ類ではアボカド(延べ42成分)だった。

基準値を超過したフルーツ類のうち、生フルーツについて、超過成分と摂取安全基準をすべて確認したところ、いずれも摂取安全基準を下回っていた。

■残留農薬は水洗いだけでもある程度は除去できる

一般に、フルーツの果皮は果肉より栄養価が高くなる。

果皮は食したいけれど、残留農薬が不安な人のために、除去方法について紹介する。

ブドウに12種類の農薬を添加し、農薬の除去率を調べた実験では、農薬の種類にもよるが、水洗いだけでもかなり除去できた。

ただしこの実験では、洗剤をつけて洗っても、水洗いだけと比べて除去率はあまり変わらなかった。

また、果皮をむけば、ほとんどの農薬が除去された。

同様に、ピーマンとホウレンソウでは8種類の農薬除去実験がおこなわれている。茹でたり、炒めたりしたときのほうが、水洗いや洗剤洗いよりも除去率が高いことがわかった。

■ホタテパウダー使用時の注意点

ホタテパウダー製品の宣伝で農薬とされる油膜は、ホタテパウダー粉末を水に溶かすだけでも出現することがある。

注意点としては、ホタテパウダー粉末は水に溶けると強アルカリ性を示すことと、使用時の粉末の飛散。粉末が目に入ると角膜を傷つけ、吸い込んでしまうと気管などを傷つける恐れがある。

実際に事故報告があるため、(公財)日本中毒情報センターは、子どもの手の届かないところに保管すると共に、使用時には眼鏡やマスクの着用を勧めている。

■ワックスも「消毒用アルコールで拭く」ととれる

ワックスのついた床にアルコールをこぼし、放置しておくと白くなることがある。これは、ワックスがアルコールに溶け出したために起きた現象。

果実の外果皮にも、水分の蒸発などを防ぐためにワックス層がある。残留農薬やフルーツワックスなどが気になるなら、アルコールは安全でしかも食中毒予防にもなるのでオススメ。

①キッチンペーパーなどを敷き、上にフルーツをのせて、消毒用アルコール(エタノール)スプレーを全体に吹きかけた後、よく拭き取る。同様に、アルコールがついていない面も吹きかけて拭き取る(引火の恐れがあるので、ガスコンロなどの火気に注意)。

②水を入れたボウルにつけた後、流水で洗い、水気をよく拭き取る。

※大きなフルーツの場合は②はやらず、アルコールを吹きかけたキッチンペーパーで全体をよく拭くのがオススメ

〈引用参考文献〉

・健康日本21(第三次)推進のための説明資料 令和5年5月/厚生労働省

・Int J Epidemiol. 2017 Jun; 46(3): 1029–1056.

・Advances in Nutrition, Vol.10(2) 205–218,2019

・Eur J Epidemiol. 2017; 32(5): 363–375.

・Advances in Nutrition Vol.8(6),793-803, 2017

・科学的根拠に基づくがん予防/国立がん研究センターWebサイト

・がん予防法の提示 2022年8月3日改訂版/国立がん研究センターWebサイト

・WHO and FAO announce global initiative to promote consumption of fruit and vegetables(2003.11.11)

・Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer The Third Expert Report /WCRF International

・FAO統計Webサイト・Lancet 393(10184): 1958–1972, 2019

・日本食品標準成分表2020/文部科学省

・日本人の食事摂取基準2020年版/第一出版

・国民健康・栄養調査報告2019/厚生労働省Webサイト

・食物アレルギー診療ガイドライン2021/日本小児アレルギー学会

・アレルギー総合ガイドライン2019/日本アレルギー学会

・アレルギー疾患ガイドブック2004/東京都福祉保健局

・鼻アレルギー診療ガイドライン2020/日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会

・アレルギー Vol.69(8) 701-705, 2020

・アレルギー Vol.67(2) 129-138, 2018

・東京都アレルギー情報navi.

・輸入食品等の食品衛生法違反事例/厚生労働省Webサイト

・残留農薬等統計/厚生労働省Webサイト

・農薬概説2020/日本植物防疫協会

・農薬要覧2019/日本植物防疫協会

・教えて!農薬Q&A/農薬工業会Webサイト

・村上道夫ら/基準値のからくり/講談社

・松永和紀/効かない健康食品 危ない自然・天然/光文社新書

・国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について/農林水産省Webサイト

・アレルギーの臨床 Vol.35(9) 876-879,2015 病害虫被害と生体防御タンパク質

・食衛誌 Vol.36 No.3, 383-392,1995 果皮及び果肉の残留農薬

・輸入レモンの防かび剤 残留農薬問題は「正しく恐れる」ことが大事/FOOCOM 2020年8月11日記事

・輸入オレンジの果皮の防かび剤 効果的な洗浄方法は?/北海道消費者協会資料

・日食化誌 Vol.3(1),57-63,1996 残留農薬実験

・Only Spirit of Inquiryあるのは探求心【検証】#8/SITO.ブログ

・Only Spirit of Inquiryあるのは探求心【検証】#9/SITO.ブログ

・ホタテ等の「貝殻焼成カルシウム」製品による事故に注意しましょう/(公益財団法人)日本中毒情報センター

----------

フルーツ研究家、毎日フルーツ200g推進協会代表

1976年和歌山県生まれ。京都大学卒(農学修士)。元東京大学教員(工学部)。元アメリカ国立海洋大気局 客員研究員。学生時代は沙漠緑化の研究に従事。2003年にフルーツのもつ魅力に目覚め、消費啓発活動を始める。「甘いから食べ過ぎに注意!」と言われるフルーツの体への影響を調べるため、2009年9月から実験的に、水もお茶も摂らない「フルーツ中心にほぼ果実だけの食生活」を続ける。「マツコの知らない世界」など、テレビ出演多数。著書に『中野瑞樹のフルーツおいしい手帳』(河出書房新社)。

----------

(フルーツ研究家、毎日フルーツ200g推進協会代表 中野 瑞樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…フルーツ研究家が教える「バナナの正しい保存方法」

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

-

花粉食物アレルギー症候群とは? 給食のビワ食べ… 小・中学校の126人がアレルギー反応【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月26日 20時51分

-

日本人の栄養改革プロジェクトが始動 2030年までにキウイ60億食分を活用 ゼスプリ インターナショナル ジャパン

OVO [オーヴォ] / 2024年6月24日 11時52分

-

「赤いネット入りのミカン」には要注意…15年間フルーツ中心の食生活を続ける男が解説「正しいミカンの選び方」

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 9時15分

-

「ビタミンA」が欠乏するとどうなるの?→管理栄養士「夜盲症のリスクが上昇します」 実は怖い弊害あり

オトナンサー / 2024年6月21日 9時10分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください