バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…フルーツ研究家が教える「バナナの正しい保存方法」

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

※本稿は、中野瑞樹『中野瑞樹のフルーツおいしい手帳』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。

■日本で流通するバナナの大半は「クローン」

バナナは東南アジアの熱帯雨林原産。ニューギニア島では紀元前数千年以上前から栽培が始まったとされる。

日本には江戸時代に沖縄に伝わった。明治に入り台湾からの輸入が始まると、昭和の初めには流通量も増えたが、当時の庶民には高級品だった。

現在、日本で流通するバナナの大半が、世界でも最も栽培されている生食用品種のキャベンディッシュ。種がなく、株分けで増やすため、遺伝子が同じクローン。遺伝子に多様性がないため、病気などによって全滅のリスクがある。

実際、1950年代までは主力品種だったグロス・ミッチェルは、世界的なパナマ病(つる割れ病)の流行によりほぼ壊滅し、現在のキャベンディッシュに置き換わった。

■バナナのラベルが外側に貼られているお店は良店

日本で流通するバナナの大半がフィリピン産で、次いで多いのがエクアドル産。日本ではほぼ全て生食用だが、世界では調理用品種も多い。近年では、糖度の高い高地栽培バナナの生産量が増えている。

沖縄や鹿児島では、三尺(さんじゃく)バナナや小ぶりの島バナナがつくられている。

バナナを普通に置くと、バナナの重みで下(弧状の外側)のほうが傷みやすい。

そのため、袋のラベルを弧状の外側に貼って、接地面が小さくなる向きでバナナを置いているお店は、気遣いの行き届いた良店といえる。

■甘いバナナの選び方

①細長いものより、短くても太いもの

②まっすぐなもの

バナナは何層にも実ができる。太陽に当たりづらい位置にあるバナナの実は太陽に当たろうとして反り返る。一方で、もとから日光によく当たる位置のバナナの実はまっすぐなものが多く、甘みも強い傾向がある。

③甘み重視なら、割高でも高地栽培バナナがオススメ

高地では寒暖差があるため、低地よりも多くの糖質(デンプン)を蓄積できるため。

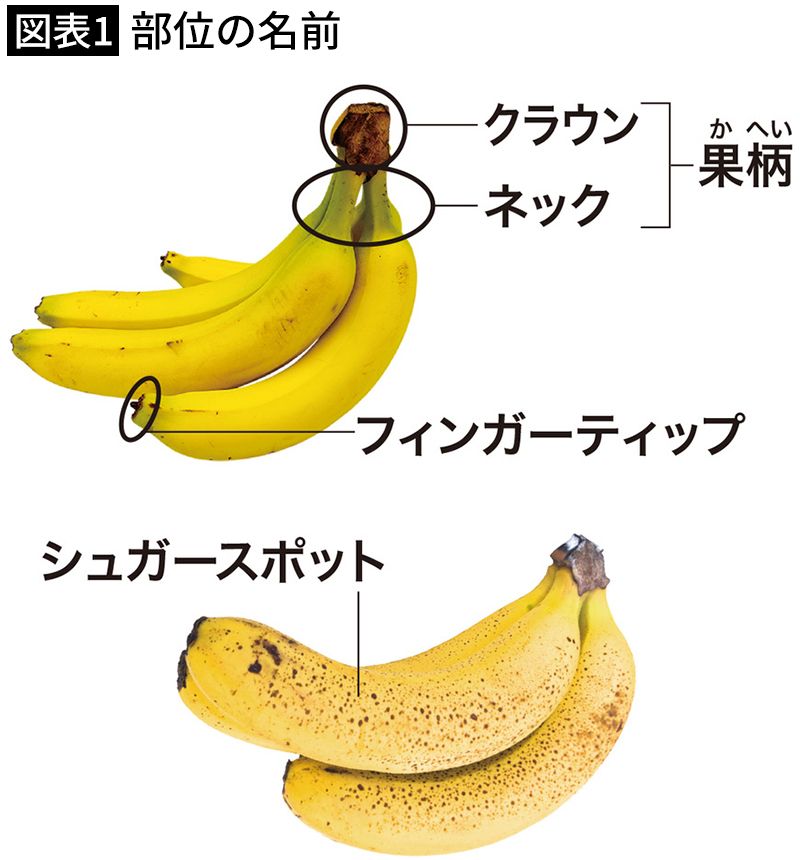

バナナは追熟フルーツなので、青い状態のバナナはデンプン(糖に分解される前の状態)が多く甘みが少ない。追熟すると果皮に現れるシュガースポット(黒い斑点)は、デンプンが糖に分解されて甘くなったサイン。

■バナナは内側を下向きに置くのが正しい

①常温保存

先述したように、バナナ自身の重みで果肉が傷むので、内側を下向きに置くか、バナナスタンドを使う。下向きに置くには、丸めて枕型にした新聞紙などの上に置くか、スチールラックの上に置くなどすればよい。

②冷蔵保存

クラウンからエチレンが出て追熟が進むので、日持ちさせたい場合はクラウンをアルミホイルなどでくるむのがオススメ。

さらに、全体をラップに包んで冷蔵保存すると、夏場でも数日以上保存可能。

■「先っぽむき」だと最後まで食べやすい

バナナは先端(フィンガーティップ)側からむくと、先端裏の硬い芯が最初に取れてしまうので、最後までストレスなく食べられる。むく前に、爪で横に傷をつけておくとむきやすい。

とくに幼児は、果柄を傘の柄のようにして持てるので食べやすい。

■バナナ1本で1日のビタミンCの16%を摂取できる

普通サイズのバナナ1本の、可食部の重さの目安は100g。

バナナの果肉の水分量は75%。糖質は18.5%であり、食品成分表に記載された生フルーツの中で、同じ重さあたりの量としては最も多い(糖質のうち、ショ糖が半分)。それでも一般的なお菓子に比べると、糖質やカロリーは少ない。例えば、メロンパン1個の糖質量は、バナナ3本分に相当し、ショートケーキ1Pのカロリーは、バナナ4本分強に相当する。

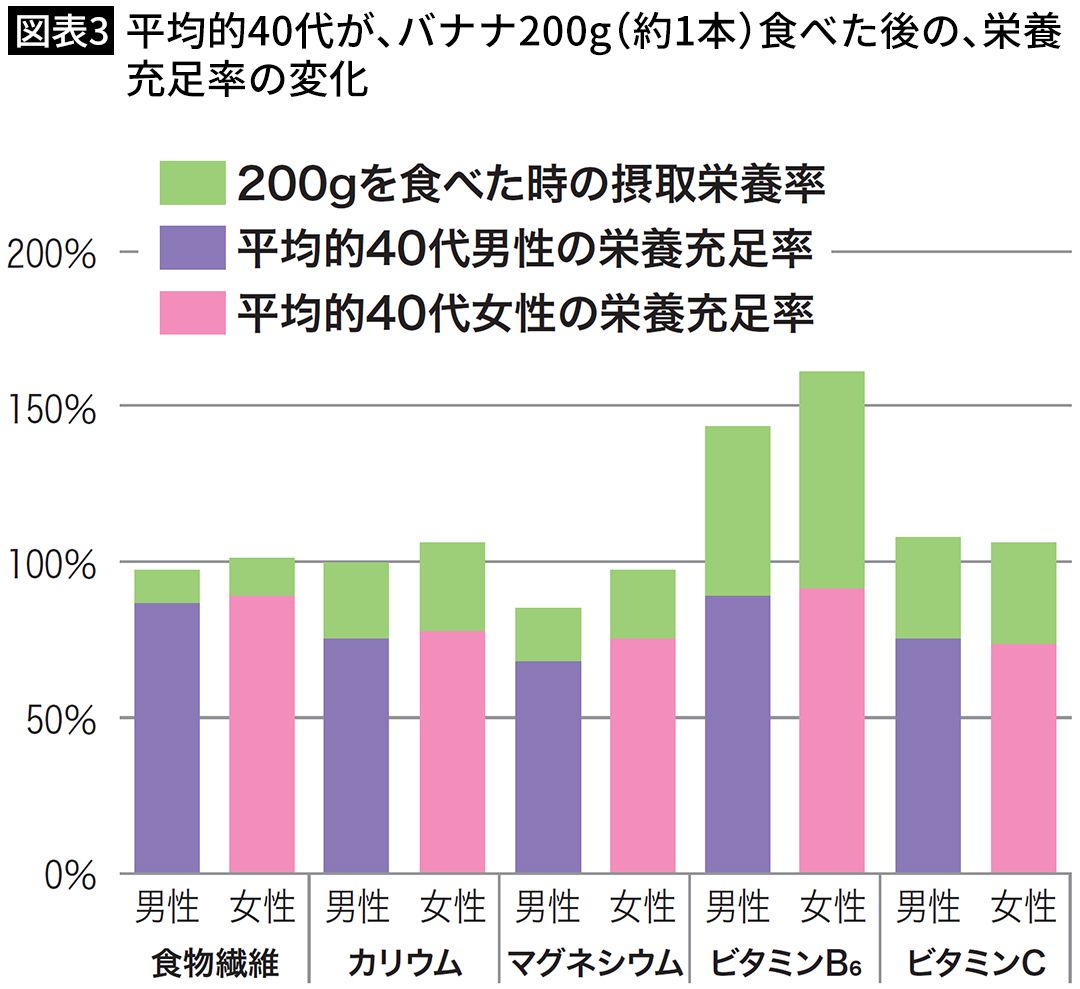

ビタミンCについて、バナナ1本で12歳以上の男女の1日推奨量の16%を摂取できる。

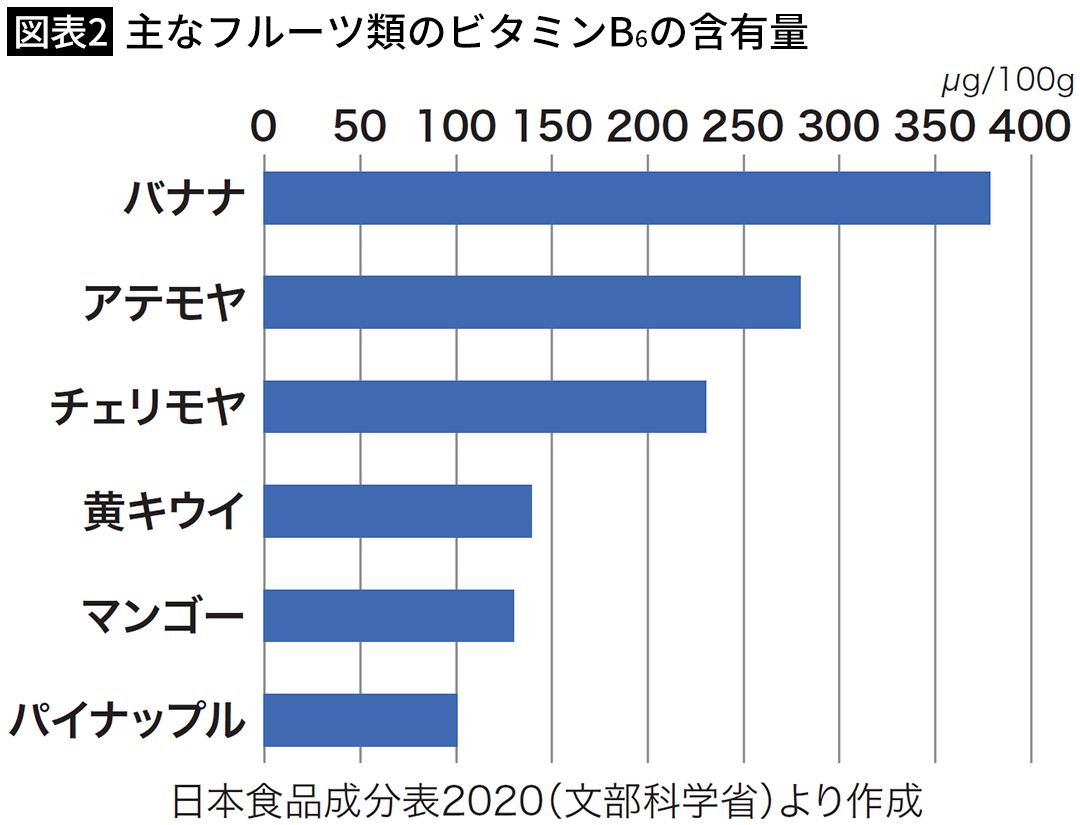

ビタミンB₆はアミノ酸の代謝を助け、セロトニンなどの神経伝達物質の合成にも関わる。同じ重さあたりでは、バナナは食品成分表に記載された生フルーツの中で最も多い。バナナ1本で、18歳以上の1日推奨量の、男性は27%、女性は35%を摂取できる。

カリウムについても、同じ重さあたりでは、バナナは食品成分表に記載された生フルーツの中で最も多い。バナナ1本で、15歳以上の1日目標量の、男性は12%、女性(妊婦と授乳婦を含む)は14%を摂取できる。

マグネシウムについて、同じ重さあたりで、バナナは食品成分表に記載された生フルーツの中で、ドラゴンフルーツに次いで多い。バナナ1本で、30〜64歳の1日推奨量の、男性は9%、女性(30歳以上の授乳婦を含む)は11%、妊婦は10%を摂取できる。

■バナナを食べると花粉によるくしゃみを抑制できる可能性

2013年に筑波大学らは、バナナとスギ花粉患者52名が参加したヒトでの比較実験の結果を発表した。

被験者をランダムにバナナを食べる群と食べない2つのグループに分け。一方のグループにはスギ花粉飛散の2週間前から8週間毎日2本食べてもらった。すると、毎日食べたグループは、食べなかったグループと比べて、くしゃみの悪化が抑制された。とくに若い男性で軽度の花粉症の人は、顕著に症状が緩和された。

■バナナを食べる人は2型糖尿病の発症リスクが5%低い

2021年、健康な日本人81名が参加したバナナに関する比較実験の結果が発表された。まず被験者をランダムに、高地栽培バナナ摂取・一般バナナ摂取・非摂取の3群に分けた。ただし、摂取群は普段の生活に加え、毎日可食部で120gのバナナを4週間食べ続けてもらった。するとバナナ摂取群は有意に最高血圧が低下し、お通じにも改善が見られた。

2013年に発表された、アメリカの医療従事者19万人弱を、20年あまり追跡調査した研究では、バナナを週500g以上食べる人は、2型糖尿病の発症リスクが5%低かった。

■「バナナアレルギー」は全フルーツ中2番目に多い

2017年の全国調査では、バナナは即時型フルーツアレルギーの原因として2番目に多い。

また2018年に発表された、愛知県の病院での患者調査では、小児のフルーツアレルギーとしても、キウイ・メロンに次いで、バナナが3番目に多い。バナナアレルギーを発症した65%が乳児期であり、蕁麻疹(じんましん)などの全身症状が出る確率はバナナが最も高かった。

ラテックス(天然ゴム)アレルギーの人は、高確率でバナナアレルギーを発症する。

またブタクサ花粉にアレルギーのある人は、そうでない人に比べると、口腔(こうくう)アレルギー症候群(口や喉(のど)のイガイガ)を発症しやすい。スムージーや加熱してバナナを食べるとアレルギー症状が出ない人もいる。ただし、すべての人に当てはまるわけではないので注意。

■皮をむいて食べれば残留農薬のリスクはさらに低い

公的な残留農薬検査は、バナナは洗わずに、果柄を除いて、果皮ごとおこなわれる。国の残留農薬統計(2009〜18年度)によれば、延べ検査農薬成分数は71万。そのうち残留農薬基準を超過したのはすべて輸入バナナで、延べ23成分。

ただし、いずれも安全基準を脅かすものはなく、毒性学的には問題がなかった。一般にバナナは皮をむいて食べるので、さらに安全度が高い。

国の食中毒統計によれば、過去10年(2013〜22年)、1万件余り発生した食中毒のうち、バナナが食中毒の原因とされた事例は、2017年、保育所給食で提供された食事(キャベツの酢の物、バナナ)の1件だけだった。

食品成分表の標準廃棄率(果皮、果柄)は40%である。総務省の統計によれば、バナナは16種の生フルーツの中で、可食部コスパ(2018〜22年の全国平均)が最もよく、100gあたり46円。普通サイズのバナナの可食部が100g程度なので、1本あたり税込み100円以下なら良コスパ。

過熟して食味の落ちたバナナは、果肉だけをラップに包んで冷凍すればおいしい。子どものおやつにも最適。

〈引用参考文献〉

・バナナ大学/日本バナナ輸入組合Webサイト

・ローナ・ピアッティ=ファーネル著、大山晶訳/バナナの歴史/原書房

・日本食品標準成分表2020/文部科学省

・食品成分表2022/女子栄養大学出版

・日本人の食事摂取基準2020年版/第一出版

・国民健康・栄養調査報告2019/厚生労働省Webサイト

・第11回日本機能性食品医用学会総会研究報告,2013/つくば大学ら

・New Diet Therapy Vol.37(3) 3-10, 2021

・BMJ. 2013; 347: f5001.

・アレルギー Vol.69(8) 701-705, 2020

・アレルギー Vol.67(2) 129-138, 2018

・小売物価統計/総務省Webサイト

----------

フルーツ研究家、毎日フルーツ200g推進協会代表

1976年和歌山県生まれ。京都大学卒(農学修士)。元東京大学教員(工学部)。元アメリカ国立海洋大気局 客員研究員。学生時代は沙漠緑化の研究に従事。2003年にフルーツのもつ魅力に目覚め、消費啓発活動を始める。「甘いから食べ過ぎに注意!」と言われるフルーツの体への影響を調べるため、2009年9月から実験的に、水もお茶も摂らない「フルーツ中心にほぼ果実だけの食生活」を続ける。「マツコの知らない世界」など、テレビ出演多数。著書に『中野瑞樹のフルーツおいしい手帳』(河出書房新社)。

----------

(フルーツ研究家、毎日フルーツ200g推進協会代表 中野 瑞樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

朝食にもピッタリ!「甘熟王バナナ」を使用したしっとり食感のスコーン! 「生スコーンサンド バナナ」

@Press / 2024年12月2日 15時0分

-

冬は注ぐだけで簡単アサイーボウル!特濃スムージーの『フルッタアサイーエナジー720g』新パッケージで12月上旬発売

PR TIMES / 2024年12月2日 11時45分

-

ダイエットで「カロリーゼロ飲料」を選ぶ人の盲点 医師が説明「代謝が落ち太りやすくなる危険も」

東洋経済オンライン / 2024年11月23日 8時50分

-

舞茸が持つ栄養素は美容にも効果的!?舞茸を堪能できるおすすめレシピも紹介

楽天レシピ デイリシャス / 2024年11月7日 11時0分

-

旬を迎えたりんご 皮付きと皮なしで栄養価はどう変わる?

ウェザーニュース / 2024年11月5日 13時0分

ランキング

-

1PayPay銀行 円・米ドル両方預金で金利2%に引き上げ

日テレNEWS NNN / 2024年12月4日 13時58分

-

2ガソリン価格、175円40銭 4週連続で値上がり

共同通信 / 2024年12月4日 14時32分

-

3なぜユニクロの柳井氏は「ウイグル綿花問題」を語ったのか 中国で炎上しても、“あえて”発言した理由

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年12月4日 7時26分

-

4ビール市場シェア拡大へ「プレモルがあってサントリー生があって金麦があることを強みに」…サントリー・鳥井信宏社長

読売新聞 / 2024年12月4日 13時34分

-

5セブン解体で岐路に立つ「コンビニATM」の王者 非連結化なら伊藤忠主導で業界再編に発展も?

東洋経済オンライン / 2024年12月4日 9時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください