なぜ北の魚サケが香川の特産品に? 「ご当地サーモン」が養殖率の低い日本漁業で起爆剤と期待されるワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 10時15分

出所=『新さかなの経済学 漁業のアポリア』(国立研究開発法人水産研究・教育機構 北海道区水産研究所ウェブサイト「増殖河川とふ化場マップ(平成16年度)」より2023年12月20日検索取得し、北海道と本州の配置図を結合)

※本稿は、山下東子『新さかなの経済学 漁業のアポリア』(日本評論社)の一部を再編集したものです。

■消費量ナンバーワン、日本人はサケが好きすぎる?

消費者の魚離れが進むなか、サケは健闘している主要な食材である。生鮮サケと塩サケを合わせると、1人当たり年間購入数量・金額は2023年3.3kg/7282円と魚介類の中では最大品目である。特に生食商材となってから消費が伸びた。日本全体では2023年の国内消費量が29万トン、自給率が35%で、魚介類全体の自給率(54%)より低いのは、サケが好まれすぎて国内供給が追い付いていないせいでもある。

サケは天然漁獲、養殖生産、輸出、輸入、漁場も海面、内水面と漁業統計ジャンルのすべてにお目見えするが、このような例は珍しい。人気の釣り種目でもあり、イクラも採れる。日本で獲れる天然のサケは生食できないが、輸入される養殖サーモンは生食でき、どちらも日本人の食生活にすっかりなじんでいる。

■日本の天然資源、アキサケの一生で学ぶサーモンの習性

関西から上京してすぐの頃は、秋になるとスーパーでのぼりまで立てて「秋鮭」というものが売り出されるのを筆者は物珍しく思ったものだ。アキサケ(秋鮭)とは、産卵のため日本の河川を遡上してくるシロサケを指す。秋に遡上するのでアキサケと言う。身肉を食べるよりイクラを採るのが主目的な面もある。図表1はサケの増殖河川を示している。太平洋では茨城県以北、日本海では石川県以北の、少なくとも261の河川にサケが遡上しており、東日本がいかにサケの恵みに満たされているかが実感できる。

シロサケの一生を簡単におさらいしておこう。9月〜12月、シロサケが河川で産卵・放精すると、親はそのまま息絶える。やがて卵がかえって稚魚となり、3〜4カ月を川で過ごした後、春先に雪解け水とともに川を下る。河口付近にさらに2〜3カ月滞在した後外洋に出て、オホーツク海からアラスカ湾までの北緯高緯度地域で索餌・回遊しながら2〜8年を過ごす。9月〜12月に産まれた川、すなわち母川へ回帰し、産卵・放精し、息絶える。

母川(ぼせん)への回帰時期は産まれて4年後が最も多い。物理的には外洋を回遊中に漁獲することができ、かつて日本でも北洋さけ・ます漁業が盛んに行われていたが、サケ資源は回帰する沿岸国のものであるという「母川国主義」が海洋秩序となったため、制度上、回遊中に漁獲することはできなくなった。

■世界の主流は養殖生産、日本はサケが遡上する国の中で低緯度

世界のサケ養殖は、大西洋サケと、ニジマスに代表されるトラウトで盛んに行われている。大西洋サケの天然漁獲量は非常に少なく、生産量の99.9%が養殖である。トラウトは元々内水面で一生を過ごす「陸封型」のサケ・マス類を指していたが、今日では海面養殖も行われるもので、世界の生産量108万トン(2022年)の99.9%が養殖である。

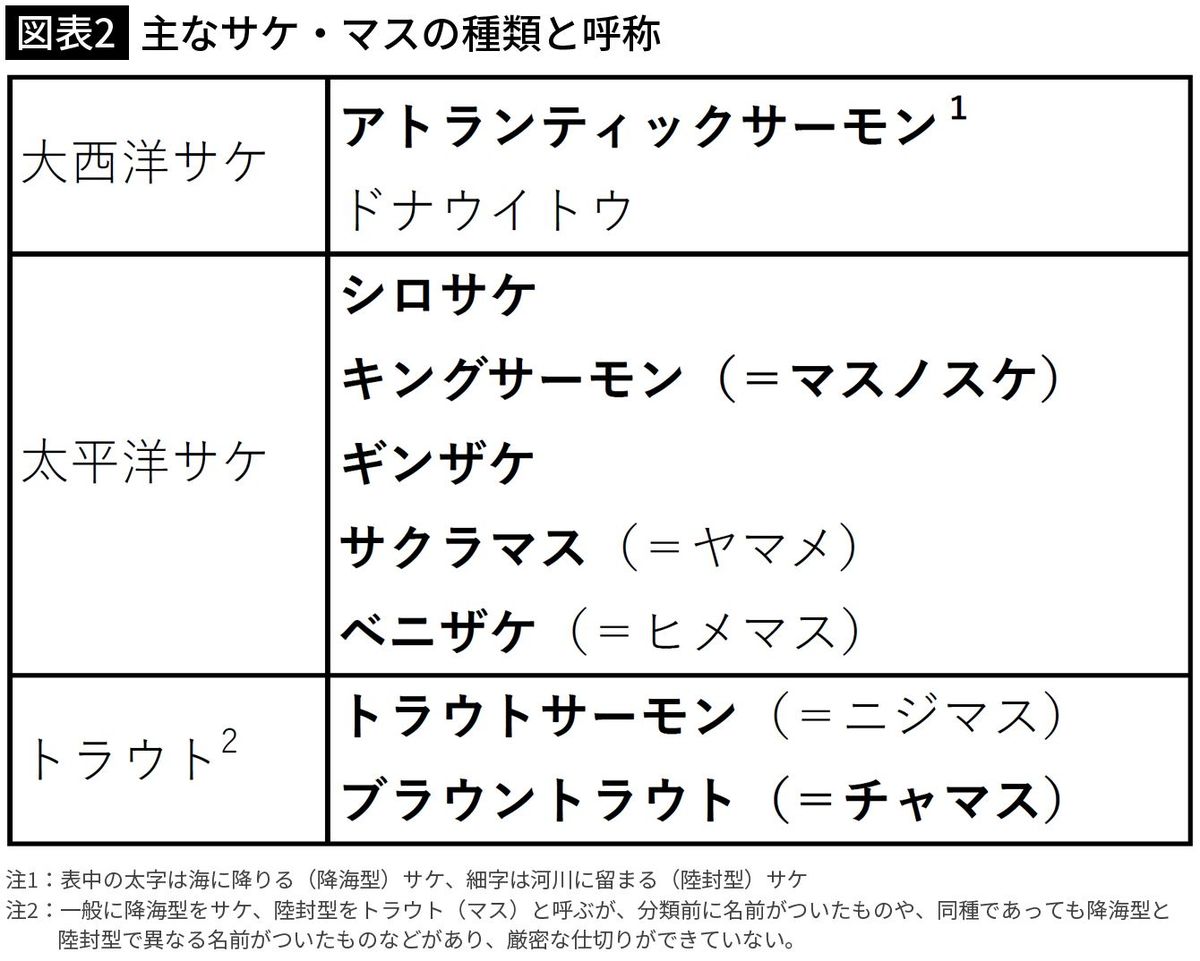

これに対して太平洋サケは天然ものの占める割合が72%と高い。シロサケ、ベニザケは天然のみであり、養殖対象となっているのはギンザケ、キングサーモン、カラフトマスである。このうち統計上ではキングサーモンの養殖はニュージーランドのみで、カラフトマスはロシアのみで確認でき、ギンザケを養殖しているのは日本とチリである(図表2)。

天然サケの生産国をマッピングしてみると、天然サケは、北半球の限られた国でしか獲れないこと、サケが遡上する国の中で日本はかなり低緯度にあることがわかる。天然サケがずいぶん南まで戻ってきてくれるのは水温が低いためなので、千島海流、リマン海流などの寒流に感謝しておこう。

天然ではアメリカの32万トンが最大だが、養殖生産では大規模養殖をするノルウェーが155万卜ンと群を抜いている。ノルウェーはフィヨルドを利用した大生産地として発展した。マリンハーベスト社など3社で生産量の半分を占めるガリバー型寡占となっている。ノルウェーではこの大西洋サケのほかにニジマスも8万トン生産している。

■養殖生産量世界2位のチリから、そのほとんどを日本が輸入

ノルウェーに次いで養殖生産量が大きいのがチリで、大西洋サケ、太平洋サケ(チリギン)、トラウト(ニジマス)を合わせると同国での生産量は107万トンとなる。チリでのサケ養殖の発端は、1980年代に国際協力事業に基づき日本のふ化技術を移転して開始したギンザケ養殖の開発輸入だった。こちらもパタゴニアのフィヨルドを養殖場にしている。「チリギン」と呼ばれる塩ザケは量販店の定番商品であり、チリギンの輸出量12万トンのほとんどを日本が輸入している。

一方、チリの大西洋サケ生産量はチリギンの3倍以上あり、チリの目はもはや世界に向いているのだ。チリの養殖場もノルウェーほどではないが大規模で、マリンハーベスト社が首位を占めている。水産業の成長産業化を目指す日本としては、開発輸入から始まったのに本家である日本を追い抜いたチリの養殖戦略も研究すべきだろう。

■三陸で行われてきた日本のギンザケ養殖はチリに抜かれたが……

日本のギンザケ養殖は三陸で行われてきた。岩手県と宮城県の内陸部の養魚場で稚魚を育て、海水温が下がる10月末に宮城県の海面養殖場へ移し、4月〜8月の出荷時期まで飼育する。発眼卵は当初米国から輸入していたが、防疫上の観点から輸入が禁止され、北海道にある2カ所の養魚場で飼育した稚魚を用いるようになった。

1992年のピーク時には2.2万トンを生産し600円台/kgで出荷していたが、品質・価格面で後発のチリギンに押され、生産量は半減、価格も400円台/kgに下落していた。ところが意外なことがきっかけとなり、サケ養殖が再び、日本全域に広まっている。

■ブームの「ご当地サーモン」は東日本大震災がきっかけに

きっかけは2011年の東日本大震災だった。東北と言っても内陸部の養魚場の被害は限定的で、ギンザケの稚魚はまだ生き残っていた。3月に大震災が起きたので、翌4月から出荷を始めようにも宮城県の海面養殖場が使えない。そこで緊急避難的に稚魚を新潟県の佐渡島の海面で受け入れてもらうこととし、宮城県の技術者もかけつけて育成を試みたところ、出荷サイズに育った。

「何だ、日本海側でも養殖ができるじゃないか」ということで、翌年には鳥取県の境港も被災地の稚魚を受け入れてサケ養殖を始めた。サケ産地ではなかった場所でサケを生産することから、「佐渡サーモン」とか「境港サーモン」などと産地名を付して販売されている。

■香川県の冬の海水はサーモンの養殖にぴったりだった

一方、岩手県で生産した行き場のないニジマス稚魚を緊急に受け入れたのは香川県である。同県ではハマチ養殖が盛んだが、海水温度が15度を切る12月〜5月に養殖できないというハンデを背負っていた。サケは寒い所の魚だから、15度以下が適温である。そこで、ハマチを引き上げた後、遊休している養殖いけすで試験的に飼育してみたところ、育った。1つの養殖いけすで2種類の生産物を生産するので二毛作である。漁業の二毛作という物珍しさも手伝って、「讃岐さーもん」という商品名とともに注目を集めている(2024年4月から「オリーブサーモン」に呼称変更)。

ご当地サーモンは2022年4月現在、北海道から鹿児島県まで全国で78ブランドが生産されている。2018年4月に『月刊養殖ビジネス』誌が「ジャパンサーモン市場の幕開け」いう特集を組んだ時点では50ブランドだったので、4年あまりで28ブランド増え、自然の海や池、海水を使わない陸上養殖も数カ所で始まっている。

養殖されるサケの種類はギンザケ、ニジマスが中心で、他にサクラマス、イワナ、大西洋サケ、キングサーモンも養殖され始めている。産地によってサケの味にそれほど違いが出るわけではないが、餌を工夫したり異種を掛け合わせてハイブリッド化したりして、どこも地域色を出そうとしている。マスコミでも時折ご当地サーモンの取り組みが紹介されることから、今後も供給地が増え、需要面でも旅先でご当地サーモンを食べるとか郷里のサーモンを取り寄せるなどと広がりが出て、市場が拡大すると期待される。

■なぜこれまで宮城県以外はサーモンの養殖をしなかったのか

ご当地サーモンは、漁業起死回生の1つの起爆剤になるだろう。それにつけても不可解なのは、なぜ今までサーモン養殖に手を出さなかったのかということだ。

日本人は自らチリでのサーモン養殖に進出し、ノルウェーの大成功を見ていながら、そしてサケを好んで食べる厚い消費者層がすでに存在することがわかっていながら、国内のサケ養殖は宮城県の銀ザケのみに留まっていた。サケの天然資源に恵まれすぎて養殖しようと思わなかったのか、北の魚だから魚類養殖の盛んな西日本の養殖業者の目に止まらなかったのか。自由に養殖種目を変えられない日本の漁業権制度にも原因はある。

■水産業は日本の「オランダ病」ではないか?

筆者は常々、「水産業は日本のオランダ病ではないか?」と疑っている。「オランダ病」とは資源が豊富な国がそれを輸出することで国際収支が黒字化し、為替レートが切り上げられ、資源以外の貿易財の国際競争力が低下し、他の生産部門の縮小と失業を招く現象を指す。石油ショック下のオランダで天然ガスが開発され、国際収支は改善したが、かえって国内産業の衰退と失業の拡大を招いた経験に基づいて、この名がつけられた。天然資源を持つ国の陥りやすい罠として知られている。

かつて筆者がオランダ病について学んだときには、そもそも日本には天然資源がないから、オランダ病とは無縁なのだと教わった。しかし漁業資源・水資源があるではないか!

サケにオランダ病を当てはめるのは大げさすぎるし、水産物貿易に国際収支を動かすほどの力はないが、貿易や為替レートなど、マクロ経済への影響の部分を飛ばして考えるなら、当てはまらなくもない。日本で養殖業がもっと発展し、国内供給の柱となるだけでなく、輸出産業にさえなりうるポテンシャルがあるにもかかわらず、他の養殖大国――ノルウェーしかり、チリしかり、中国しかり、東南アジア諸国しかり――の後塵を拝するようになった原因は、天然魚が豊富だったからではないかと思われてならない。

■天然魚が豊富だから、養殖して輸出産業にしようとは考えなかった

冒頭に示した通り、サケは関東・北陸以北のあらゆる川を遡上してくる自然の恵みである。獲れすぎたサケをどう保存して食べようかに腐心することはあっても、ほんの最近まで養殖しようという発想には至らなかったのだろう。

これは水産物全般に当てはまることだ。すでに世界では漁業生産量の46%を養殖生産が占めているが、日本では23%にとどまっている。四方を海に囲まれて海岸線が長く、内陸部にも清涼な水がたっぷり流れていて、養殖漁場候補地はごまんとあるのに、しかも養殖業を発展させるのに必要な技術――エンジニアリングもバイオテクノロジーも――は日本のお家芸ではないか。

ただし、裏を返せば養殖業を軸とした成長産業化のポテンシャルは高いということでもある。これから日本は養殖の時代、そのけん引役がご当地サーモンだ、と考えると未来が明るくなる。

・参考文献

清水幾太郎(2009)「秋サケを巡る環境変化に増殖事業の現場はどう対応してきたか」『漁業と漁協』第47巻8号(通号558)

池田成己(2013)「ノルウェーサーモンの養殖管理とマーケティング」『アクアネット』2013年11月号

長田隆志(2018)「『ご当地サーモン』の急増と差別化の課題」『月刊養殖ビジネス』2018年4月号

速水佑次郎(2000)『新版 開発経済学――諸民国の貧困と富』(創文社)

----------

経済学者

1957年大阪市生まれ。1980年同志社大学経済学部卒。1984年シカゴ大学大学院経済学研究科修士。1992年早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(学術)広島大学。現在、大東文化大学特任教授。

----------

(経済学者 山下 東子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ついに「近大マグロ」より味もコスパも良いマグロが登場か…養殖魚の大学間開発競争と「愛媛大スマ」の実力

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分

-

マグロの刺身はなぜこんなに高くなったのか…高級料理屋・大衆向け・養殖の3市場が価格を上げる悪循環

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 10時15分

-

新疆、テクノロジーを駆使してサーモンを世界中に供給―中国メディア

Record China / 2024年6月16日 7時0分

-

米国務省、エビの輸入許可国などを発表、ウミガメ保護が条件(米国、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月13日 11時55分

-

世界が気づいた!サーモンの"万能性" 円安などの影響もあり輸入品は値上がり...そんな中で日本は『ご当地サーモン戦国時代』に 全国100か所以上で養殖

MBSニュース / 2024年6月4日 11時19分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください