農産物も家畜も奪われ、人肉食に手を染めた者も…ウクライナ人が今も忘れない「ソ連の大飢饉」への怒り

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 9時15分

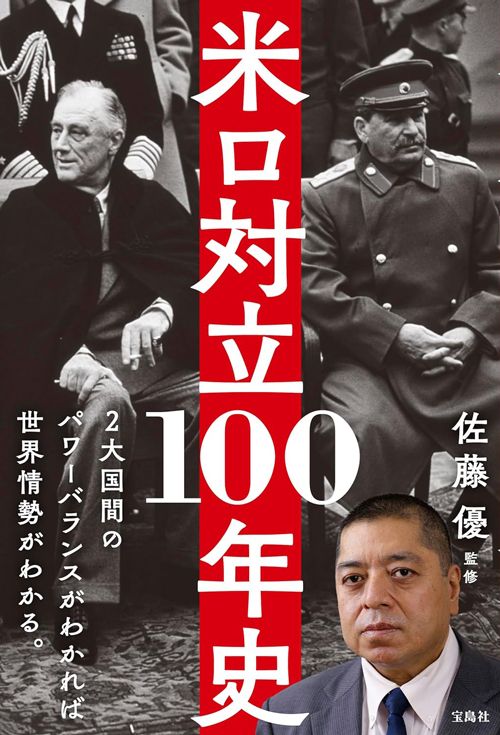

※本稿は、佐藤優監修『米ロ対立100年史』(宝島社)の一部を再編集したものです。

■空前の好景気から「世界恐慌」へ

いつの時代も、投機が過熱すればいつかはバブルが弾ける。1920年代、空前の好景気を謳歌していたアメリカだが、1929年10月にニューヨークの株式市場で株価の大暴落が起こった。アメリカ国内では多くの企業が次々と倒産し、工業生産も農産物の海外輸出も振るわなくなる。その影響は各国に連鎖し、「世界恐慌」を引き起こした。

深刻な不景気は長く尾を引き、1933年には失業率が25%に達する。世界恐慌の広がりは資本主義の欠陥を知らしめる形となり、労働運動が激化して共産主義の支持者も増加した。こうしたなか、同年には民主党のフランクリン・デラノ・ローズヴェルトが、状況打開のための「ニューディール(新規まき直し)政策」を唱えて大統領に当選する。

この政策の中身は、国家による金融機関の監督と企業への融資、テネシー川流域開発公社(TVA)をはじめとする公共事業による雇用の拡大、農産物の供給過剰を避けるための生産調整、失業保険や高齢者年金といった社会保障の充実などだ。おおむね社会主義的な政策といえるもので、経済学では修正資本主義とも呼ばれる。

■商売にイデオロギーは関係なかった米国とソ連

とはいえ、アメリカは開拓時代から国家権力に頼らず個々人が銃で武装して身を守ってきたように、「何事も自力でやるべし」という自己責任思想が強い国だ。また、アメリカは各州それぞれが小さな独立国のように強い権限をもつ体制ながら、ニューディール政策は全国一律に連邦政府の影響力を及ぼすものであったため、ローズヴェルト政権に強く反発する政治家や企業も少なくなかった。だが、企業や公務員を連邦政府の法令によって動員するニューディール政策は、のちの戦時体制の下地となる。

対外政策では、アメリカを含めて各国が「ブロック経済」を導入した。たとえばイギリスは、自国とインドやオーストラリアなどの植民地間でのみ関税を低く設定し、外貨の流出を抑えた。フランスや日本も同様の政策を採り、アメリカはドルが流通する中南米諸国との結び付きを強め、ドルブロックを形成した。

1933年11月にアメリカはようやくソ連と国交を結ぶ。ブロック経済で取引先が限られるなか、ソ連市場への参入を図ったのが大きな理由だ。

共産主義の牙城に商品を売り込めるのかと思われるところだが、じつは以前から民間企業のソ連進出は行なわれていた。ソ連は大規模な農業開発を進めるためにフォード社からトラクターを3万台以上も輸入したうえ、トラックや乗用車のライセンス契約も結び、同社のコピー製品を生産した。また、ダムや水力発電所などを建設するため、顧問としてアメリカから技師を雇い入れていた。こうした事情もあり、アメリカの財界からも米ソ国交樹立を求める声は大きかった。両国とも商売にイデオロギーは関係なかったのだ。

■共産主義の優位性をアピールした工業の発展

世界恐慌に前後して、スターリン政権下のソ連では、私企業による自由な経済活動を認めた「新経済政策(ネップ)」を1928年に終わらせ、国家主導の下で農業と工業を発展させる「第1次五カ年計画」が進められた。

民間企業がそれぞれ自由に商品を生産して販売する市場経済に対し、政府が一元的に生産量や物流を管理する方針を計画経済という。ソ連は共産主義による国家建設の一環として、主要な産業を国有化し、計画経済を採り入れた。

アメリカでは、農民がせっかく栽培した作物が大量に余って買い手が付かず、価格が暴落するといった問題が多発したが、計画経済の下では需要と供給があらかじめ計算されていたので無駄がない(ただし、企業間の競争原理が働かないため、後年には技術革新に立ち遅れる)。これに加えて、当時のソ連は外国との貿易が少なく、ほぼ一国で独立した経済圏を形成していたため、世界恐慌の影響をほとんど受けなかった。

第1次五カ年計画では、ドニエプル川の下流域で巨大なダムや水力発電所が築かれたほか、シベリアのチェリャビンスクやノヴォシビルスクなど、各地で大規模な製鉄所や工場が次々と建設され、アエロフロート・ソ連航空やシベリア鉄道による交通網も大きく発展した。軍需工業も大きく拡大し、最新式の軍艦や戦車が大量に生産された。アメリカをはじめとした各国が世界恐慌による不況に苦しむなか、ソ連の飛躍的な工業の発展は世界を驚かせ、共産主義の優位性をアピールすることになる。

■工業が発展する陰で広がっていた深刻な食糧難

だが、工業が発展する陰で深刻な食糧難が広がっていた。第1次五カ年計画では、すべての農地を国家が管理し、農民を国営農場のソフホーズや共同運営の集団農場であるコルホーズに所属させる農業集団化も進められた。この過程で、クラークと呼ばれた大地主などの富農は、徹底的に財産や私有地を奪われ、抵抗する者は容赦なく死刑やシベリアへの流刑に処された。農民は自分の土地をもてず、真面目に働いても農産物は政府が一方的に収奪してしまうので、労働意欲が低下する。政府の方針に抵抗して畑を焼き払ったり、所有する家畜をすべて殺してしまったりする者も相次ぎ、農業生産は激減した。

■ウクライナで被害が深刻だった大飢饉

農業集団化に伴う1930年代には大飢饉が起きた。餓死者は推定約400万~600万人。とくに被害が深刻だったのがウクライナで、農産物や家畜を政府に奪われた人々は、木の根や野生の獣などあらゆる食糧を探し、なんと人肉食に手を染めた者までいたという。この苦い記憶は、21世紀の現在まで続くウクライナ人のロシアへの強い反発心の一因になっている。

また、富農と並んで弾圧されたのが教会だ。聖職者は共産主義の敵と見なされ、次々と処刑や流刑の対象となった。1931年12月には、モスクワにあったロシア正教会モスクワ総主教に属していた救世主ハリストス大聖堂が政府によって爆破された。

ソ連共産党は、救世主ハリストス大聖堂の跡地に、ソヴィエト宮殿という巨大なビルを建設する計画を立てた。そのコンペにはスイス出身のル・コルビュジエを筆頭に、海外の著名な建築家が大量に参加しており、当時は海外にもソ連を支持する知識人が多かったことを反映している。ソヴィエト宮殿の構想は壮大で、頂上部に高さ75メートルのレーニン像を置き、全高415メートルもの超高層建築を予定していた。アメリカで1931年に竣工した当時世界最大の建築物であるエンパイア・ステート・ビル(102階、381メートル)を上回る高さだ。ここにもアメリカへの強い対抗意識がうかがえるが、その後の第二次世界大戦の勃発により、ソヴィエト宮殿は建設途上で放棄され、計画は撤回された。

■1930年代のソ連は「アメリカに追い付け、追い越せ」

このほかにも、1930年代のソ連には産業や文化のさまざまな分野で、「アメリカに追い付け、追い越せ」という意識が漂っている。ソ連では、映画もまた国民の娯楽だけでなく、政治宣伝の手段だった。渡米経験をもつ映画監督グリゴリー・アレクサンドロフは、チャップリンの出演作をはじめとするハリウッド映画の手法を取り入れ、『陽気な連中』『サーカス』などのヒット作品を生み出した。ソ連共産党政治局員で食料供給と貿易を担当したアナスタス・ミコヤンは、アメリカで食べたソーセージとアイスクリームをソ連でも生産できるように、アメリカ製の機械を備えた食品工場を次々と建設した。政治思想では敵対していても、ソ連にとってアメリカは「憧れの国」だった。

----------

作家・元外務省主任分析官

1960年、東京都生まれ。85年同志社大学大学院神学研究科修了。2005年に発表した『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『獄中記』(岩波書店)、『交渉術』(文藝春秋)など著書多数。

----------

(作家・元外務省主任分析官 佐藤 優)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

戦後、日本が「分断国家」にならずに済んだ深い事情 「米軍による占領」と引き換えにソ連が得たもの

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 20時0分

-

「トランプ陣営の世界戦略がさらに明るみに」その3 中国こそが最大の脅威

Japan In-depth / 2024年6月27日 11時0分

-

平和主義者、同性愛者まで弾圧の対象に…大酒飲みマッカーシーの"赤狩りリスト"の驚くべき適当さ

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 9時15分

-

「侵攻の引き金」を引いたウクライナの"失策" 対立の根底には2つの「ロシア人像」がある

東洋経済オンライン / 2024年6月25日 20時0分

-

「反共主義」のためならナチスの残党も利用する…長らく"孤立主義"だったアメリカを大きく変えた「2つの脅威」

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 9時15分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

210位寝言、6位歯ぎしり、3位常夜灯をつけた…40~60代1012人調査で判明「早死にした人の睡眠特徴ワースト10」

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 17時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

4アレルギー表示漏れ→体調不良者発生…… ビアードパパが限定シュークリームの販売を中止「深くお詫び」

ねとらぼ / 2024年7月3日 14時1分

-

5痩せたい人は注目!実は有能なきゅうりの痩せ効果&食べ方

つやプラ / 2024年7月3日 12時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください