マグロの刺身はなぜこんなに高くなったのか…高級料理屋・大衆向け・養殖の3市場が価格を上げる悪循環

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 10時15分

※本稿は、山下東子『新さかなの経済学 漁業のアポリア』(日本評論社)の一部を再編集したものです。

■日本食市場で高い値段がつくマグロが獲れなくなっている

「マグロが食べられなくなる日も近い」という言説は繰り返されてきた。日本ではマグロの家庭内消費量はサケに次いで2番目に多いが、食べていても大丈夫だろうか。

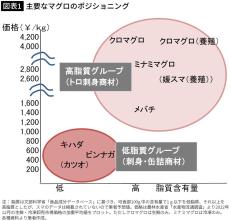

図表1に日本でよく消費されるマグロ5種をポジショニングした。これらはいずれも刺身や寿司ネタとして生食で食べられるが、トロが取れるかどうかで2グループに分かれる。高脂質グループは腹身の部分が大トロ・中トロなどのご馳走となるうえに、赤身の部分も色の濃い高級品である。一方、低脂質グループであるキハダの身肉はピンク色で、ビンナガの肉色はもっと淡い。

マグロは世界中の海にいるが、高脂質グループは日本市場・日本食市場でのみ高く評価される。そのため日本に売ることを目的に漁獲される。資源が危ういと言われているのはこのグループである。低脂質グループは刺身向けと缶詰向けの2つの用途があり、後者は世界市場に向けられる。このように、一口にマグロといってもグループ別に市場の構造が異なるが、どちらの市場でも需給両面で日本の存在は大きい。

■高脂質のクロマグロやミナミマグロには漁獲制限がかかっている

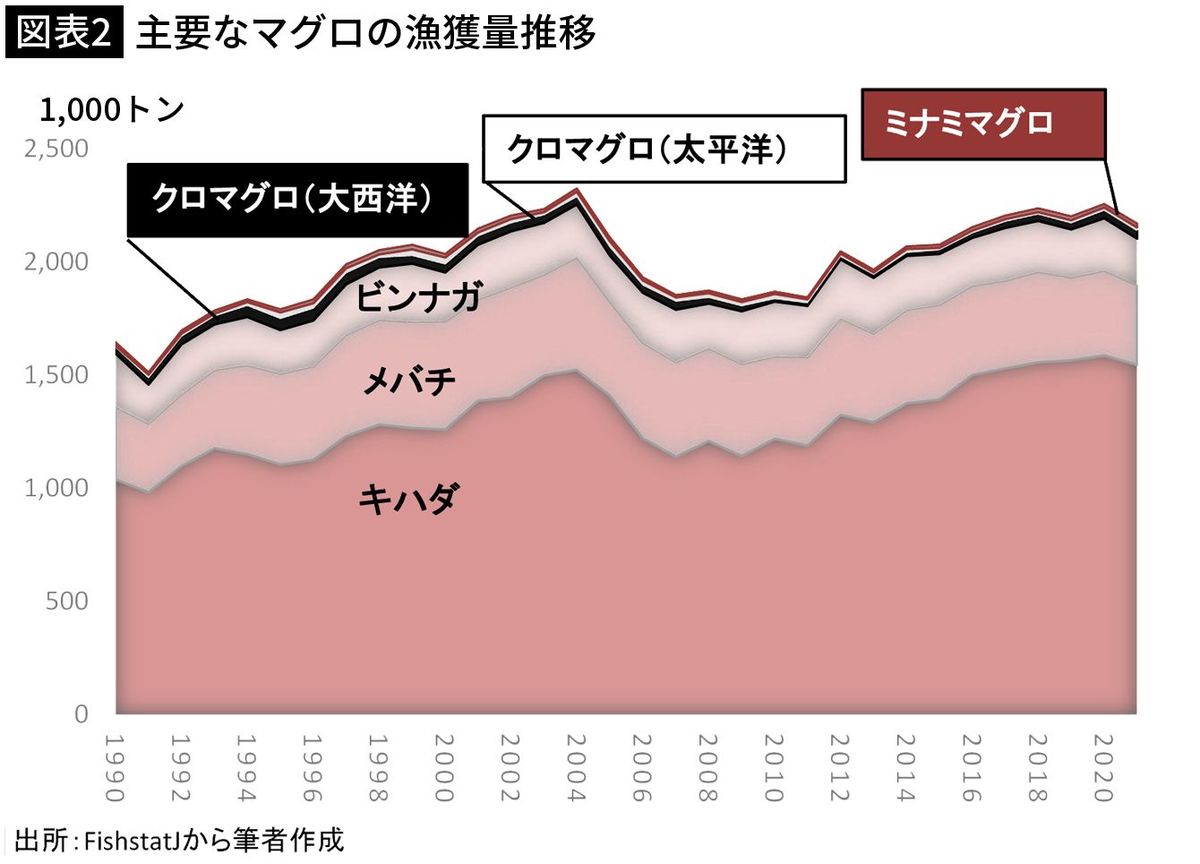

図表2に近年の世界の天然のマグロ漁獲量の推移を示した。ここ数年はマグロ5種合計で220万トン前後で推移しているが、なかでも高脂質グループのクロマグロやミナミマグロは合わせても5〜6万トンと、他のマグロに比べて非常に漁獲量が少ない。これはもととなる資源量が少ないことに加えて、漁獲制限がかかっているためである。

クロマグロは北緯高緯度地域を回遊しており生息地別に大西洋クロマグロと太平洋クロマグロに分かれる。大西洋クロマグロは厳しい漁獲量管理の結果資源量が増えたのだが、日本近海に回遊する太平洋クロマグロの雲行きはあやしい。

日本列島を巡るように回遊している太平洋クロマグロは、2021年、IUCNレッドリストの準絶滅危惧種に掲載され、乱獲は国際的にも非難を浴びている。正月の初セリで高値がついて話題になる大間のマグロも、完全養殖で名をはせた近大マグロも、稚魚が乱獲されて問題になっているメジマグロも、みな太平洋クロマグロである。利害関係者が多いので管理措置を決める会議が難航する。しかも日本国内だけでルールを決められない。なぜならマグロは地域管理機関が国際管理しているからである。

【図表2】主要なマグロの漁獲量推移

【図表2】主要なマグロの漁獲量推移

■マグロは回遊魚なので、国際的に漁獲量が管理されているが……

マグロのように海洋を広範囲に回遊する魚は「高度回遊性魚種」と呼ばれる。1つの国が資源を減らさないよう努力しても、他国の沿岸で獲られてしまったら効果はなくなるため、その魚が遊泳する範囲にある関係国が集まって「地域管理機関」を設立し、共同で管理することとなっている。マグロに関しては5つの地域管理機関が設立されており、各機関内で資源評価に基づいて資源管理措置を実施する。

ICCAT(大西洋クロマグロを管理)やCCSBT(ミナミマグロを管理)では地域全体で獲ってよい量(漁獲可能量)を設定し、それを国別に割り当てている。割当を受けた国はその量を国内の漁業者に個別に割り当てるか、競争で獲らせて上限に達したところでその年の漁を終わらせている。日本は長年後者の方法でやってきたのだが、恥ずかしいことにかつてミナミマグロの漁船が過少報告をしており、実際の漁獲量は国の割当量をはるかに越えていたことが判明した。そのため2006年からは漁船ごとの個別割当に移行させられた。大西洋クロマグロも同時に個別割当に移行した。漁獲した魚にタグをつけて日本での水揚げ時に水産庁の担当者が照合するなど、過ちを繰り返さないための努力を余儀なくされている。

■1カ月で1尾のときも、有名な「大間のマグロ」は効率が悪い

日本では、5つの漁法で3つの市場に向けてクロマグロを獲っている。まず有名どころとしてはテレビ番組でお馴染みの大間のマグロがある。津軽海峡を遊泳するマグロを一本釣りで捕えるもので、大きければ大きいほど高値がつく。たとえば1尾50kgのマグロが5000円/kgで売れれば、25万円になるが、1尾100kgならその倍以上の値段がつく。とくに年末に大物を釣り上げると、豊洲の初セリで一攫千金だ。しかし一本釣りは漁法としては効率が悪く、ひと月に1尾しか釣れないこともあるらしい(テレビ情報)。

マグロを獲るための他の漁法として、釣り針を同時に何本も引くので一度により多く獲れるのが「はえ縄」と「曳(ひ)き縄」である。はえ縄は大型のマグロを狙い、曳き縄は小型のマグロを狙う。対して「まき網」は魚群を大きな網で巻き取るので一挙に多く獲れて効率がよい。しかし大型のマグロを狙って巻いたまき網に小型のマグロがかかってしまうこともある。そもそも小型を狙うこともある。

■定置網に獲ってはいけない小型マグロが入ってしまう問題

「定置網」は網を固定して通りがかった魚が入るのを待つ漁業である。魚を追いかけまわす漁業よりエコだと優等生扱いされていたのだが、ここに小型のマグロが入ってしまうことから問題児となった。「定置網を外せ」と警告しても、漁業者側は「マグロを狙っているのではない。他の漁獲もあるから外せない」と抵抗する。

曳き縄のように初めから小型のマグロを狙う漁業なら、漁獲割当に達したら漁獲を停止させれば良いのだろうが、狙ってもいないのに入ってきた小型マグロのために10数人もの従業員を抱え何10種類もの魚を水揚げする定置網漁業を停止させられるのは納得がいかない、ということである。小型マグロの漁獲制限はよほど深刻なようで、2023年4月からは遊漁によるメジマグロの釣りまで禁止となった。

■マグロの3つの市場「高級料理」「大衆向け」「養殖用」

クロマグロには3つの市場がある。順に見て行こう。クロマグロは約3年で30kgまで成長し再生産可能となるため、30kg以上のマグロを成魚、それ以下を未成魚という。成魚になった国産クロマグロは豊洲をはじめとする消費地卸売市場を経由して高級料理屋へ行く。これが1つ目の市場である。

一方、メジマグロとかヨコワと呼ばれる未成魚には食用と養殖用の2つの市場が形成されている。未成魚は成魚よりキロ当たり単価が低いが、クロマグロの味はする。そのため、知る人ぞ知る安価なご馳走として定着していた。ところが2013年、当時水産庁の次長だった宮原正典氏は、「メジマグロを食べるのをやめよう!」とメディアを通じて消費者に直接訴えかけた。当時、漁獲規制はまだ導入されておらず、価格メカニズムも逆方向――成魚より安いからもっと食べたい――にしか作用しないなか、単刀直入に呼びかけたのである。

この訴えは、漁業者と消費者の間の情報の非対称性を解消する役割を少しは果たしたのではないか。漁業者はクロマグロ資源が減少していることも、未成魚を獲りすぎると将来の資源に悪影響を及ぼすことも知っている。ただ、自分だけが獲り控えても他の漁業者が獲ってしまうから、目の前にあれば獲るのである。こうして共有地の悲劇は起こる。

■「メジマグロを食べるのをやめよう!」という訴えは逆効果?

流通業者も漁業者に近い情報は持っているが、「クロマグロなのに安いよ」は格好のセールスポイントになるため、消費者に売る。消費者は価格が大衆向けの「安くておいしいメジマグロ」に大喜びするだけで、背後で生じている悲劇を知るよしもなかった。情報を与えることで非対称を是正するとともに消費者の行動を変えることができたわけである。ただ、メジマグロを知らなかった消費者の「へえ、そんなのがあるの。お安いんなら今度食べてみたいな」という新規需要を掘り起こした可能性も否定できない。

3つ目の市場、つまり未成魚のもう1つの需要先がマグロ養殖場である。こちらは食用よりも魚体の小さいヨコワが漁獲対象となる。筆者が訪ねた愛媛県のある漁村では、釣りでヨコワを生け捕りしてくるのが高齢漁業者の小遣い稼ぎになっていた。1尾3000円ほどで近くのマグロ養殖場が買い取ってくれる。1日5尾も獲れればほどよい収入になる。この養殖場では、まき網で獲ったヨコワも網に入れたまま曳航(えいこう)し、いけすに入れている。

3年程度かけて30kg超の出荷サイズにまで育てる。こうしたクロマグロ養殖場は2024年3月現在、九州・四国を中心に160カ所あり、この年、52万尾(うち38万尾が天然種苗)の稚魚が投入された。2023年の養殖生産量(1.7万トン)は天然クロマグロの漁獲可能量(0.96万トン)の約2倍に上っている。

■未成魚を食べるのはいけないが、養殖に回すのならよいのか

「未成魚を食べるのはいけないが、養殖に回すのならよい」と言えるだろうか。マグロ養殖はマグロの青田買い、つまり早い段階での共有資源の私物化である。未成魚をわざわざ生け獲りすることは、たまたま網にかかって死亡したメジマグロを食用にするのとは動機が異なる。3年もの間餌をやってから出荷しても採算が合うのは天然成魚の希少性が価格を押し上げているからであり、天然成魚の価格が上がれば上がるほど、養殖マグロビジネスの利ザヤは増える。食用のメジマグロの価格もそれなりに上がるだろう。

そして未成魚を漁獲すればするほど天然成魚は希少になり、価格が上がる。3つの市場の間では、こうした悪循環がもたらす危うい均衡が成立しており、市場同士が漁獲意欲を高めあうというアポリア(難問)が存在している。

----------

経済学者

1957年大阪市生まれ。1980年同志社大学経済学部卒。1984年シカゴ大学大学院経済学研究科修士。1992年早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(学術)広島大学。現在、大東文化大学特任教授。

----------

(経済学者 山下 東子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

変わる漁獲地図、ブリの旬は夏?羅臼の海はサケからブリに…北海道の水揚げ17年で50倍

読売新聞 / 2024年7月21日 11時30分

-

親魚増加で漁獲枠拡大=マグロ資源、気候変動に懸念

時事通信 / 2024年7月16日 20時28分

-

『クロマグロ』が安く買える日が来るかも!?近年は資源量が増加傾向 一方で専門家の"推し"は「知名度は低い」がお手ごろな『ミナミマグロ』

MBSニュース / 2024年7月12日 13時48分

-

ついに「近大マグロ」より味もコスパも良いマグロが登場か…養殖魚の大学間開発競争と「愛媛大スマ」の実力

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分

-

なぜ北の魚サケが香川の特産品に? 「ご当地サーモン」が養殖率の低い日本漁業で起爆剤と期待されるワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 10時15分

ランキング

-

1コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」

産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分

-

2システム障害、世界で余波続く=欠航、1400便超

時事通信 / 2024年7月21日 22時45分

-

3円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?

トウシル / 2024年7月22日 8時0分

-

4なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分

-

5ウィンドウズ障害、便乗したフィッシング詐欺のリスク高まる…復旧名目に偽メール・偽ホームページ

読売新聞 / 2024年7月22日 0時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください