ついに「近大マグロ」より味もコスパも良いマグロが登場か…養殖魚の大学間開発競争と「愛媛大スマ」の実力

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分

※本稿は、山下東子『新さかなの経済学 漁業のアポリア』(日本評論社)の一部を再編集したものです。

■マグロ完全養殖の救世主になった「近大マグロ」だが……

天然のマグロには国際的に漁獲制限がかかっており、一方で養殖用に海で稚魚を集めることも共有資源であるマグロの青田買い、つまり私物化に当たる。この問題に終止符を打ってくれるのが「近大マグロ」、すなわち天然種苗に頼らない完全養殖で、2004年から出荷が始まっている。2023年の出荷量は752トンで、養殖マグロ全体の4%に過ぎないが、数量も養殖に占める割合も年々増加傾向にはある。近畿大学だけでなく、大手水産会社をはじめとする民間企業も相次いで進出し、市場は広がっている。

水産庁は今後、天然の未成魚を原料とするマグロ養殖場の新設を認めない方針のようでもあり、将来的には養殖においては完全養殖マグロが主流となっていくだろう。さらなる成長産業化に期待したい。

ただし、養殖には別の課題として餌問題がある。魚の重量を1kg増やすのに必要な餌の重量を増肉係数という。たとえばノルウェーサーモンは1.2、ブリは2.8であるのに対して、マグロは14〜17と高い。これは、サーモンやブリには水分の少ない加工飼料を用いるのに対し、マグロにはアジ、サバなどの生餌を与えているためでもある。これではいくら資源に優しい人工種苗だといっても、養殖マグロをlkg食べるより、天然のアジ・サバを1kg食べたほうが資源に優しいのは明らかだ。マグロの餌も研究開発中であろうが、増肉係数を下げる研究にも期待したい。

■愛媛大学南予水産研究センターによる「媛スマ」養殖

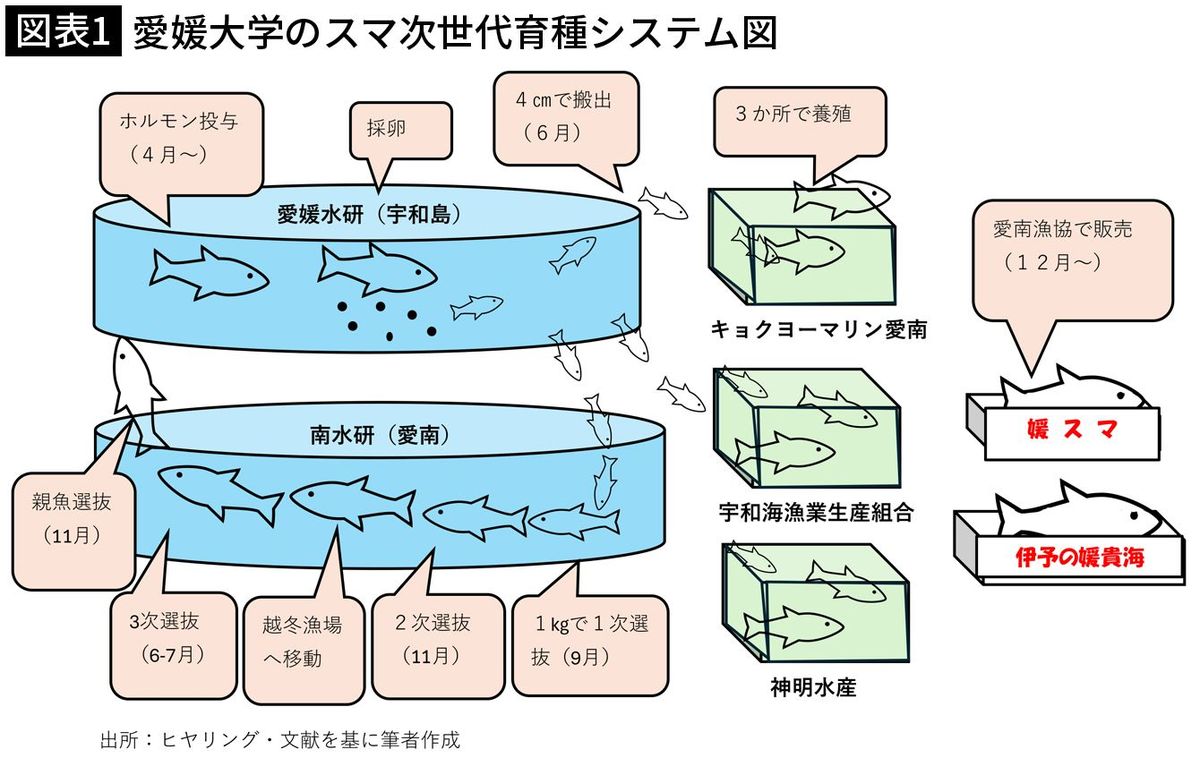

養殖魚の世界でも大学を舞台に生き馬の目を抜くような開発競争が行われているのだな、と思わされる事例に出会った。それは愛媛大学南予水産研究センターが中心となって行っているスマの完全養殖と選抜育種、すなわち「スマ次世代育種システム」である。その概要は図表1に示したとおり、研究開発と商用利用を並行的に行っている。

スマはマグロの一種でEastern Little Tunaともカワカワとも言われる。日本であまり馴染みがないのは、相模湾以南にしか生息していず、大きな群れを作らないので、鮮魚として日本市場にほとんど出回っていないためである。暖かい所に生息しているということで、確かに筆者のフィールドワーク先だったフィリピンにEastern Little Tunaはいた。あちらでは、カツオと同じ扱いで缶詰工場に売られると聞いていたので、まさかクロマグロの向こうを張るような立派な魚とは思ってもいなかった。

■スマはクロマグロに似た味でトロのよう、飼育期間も短い

スマは、系統的にはクロマグロの親戚筋にあたるので、味はクロマグロに似ており、養殖すると背側が中トロ、腹側が大トロのような状態になるという。しかも魚体はクロマグロのように大きくはならず、ブリより小型であるため、ブリの養殖いかだを転用して飼育することができる。センターがある愛媛県南部沿岸はブリとマダイの養殖が盛んな地域なので、いかだも漁場も共用できる。飼育期間もクロマグロが3年かかるところ、スマは8カ月で出荷サイズに育つ。

独自の基準に達したスマには「媛(ひめ)スマ」やその上位ブランドの「伊予の媛貴海(ひめたかみ)」という商品名がつき、その需要先は都市部の高級料理屋である。クロマグロでは大きすぎて一尾仕入れることができない料理店でも、スマなら1尾仕入れて、お客様に見せながらさばき、刺身や寿司に供することもできるだろう。何とも都合の良いクロマグロ代替財である。

■クロマグロに比べ「選抜育種」で味も良くなっていくという強み

しかも、「選抜育種」しているので、今後ますますコストパフォーマンスが向上し、おいしくなっていくという。これもクロマグロと比べるうえでの優位性になる。クロマグロの場合、完全養殖はできているものの養殖魚の選抜はできていないようだ。しかしスマは魚体が小さく個別に扱えるので、個体を識別して、餌をよく食べる個体、給餌効率のよい個体を選抜して残したり、味覚試験をして味の良い個体の卵を採取して再生産したりできる。つまり何世代か時間をかけながら――と言っても世代交代期間はクロマグロの半分――生産者にとって育てやすく、早く出荷サイズになり、しかもおいしいスマを残していけるのである。

ここまで長所が並ぶと、もうスマに軍配を上げざるを得なくなるではないか。最終的な勝負がつくのかどうかは別として、こうして養殖魚の開発にも競争があること、それがわれわれ消費者の選択肢を増やすとともに、資源への漁獲圧力や環境負荷を減らす方向にもおおむね作用することを意識しておきたい。

■高脂質なトロの刺身を好むという日本人の特殊な嗜好

クロマグロをはじめとする高脂質グループが世界の漁獲量に占める割合は、メバチ(19.7%)を合わせても2割に過ぎない。これら3種に共通する特徴は、IUCNレッドリストの絶滅危惧種に指定されていることと、日本が主な消費地であることである。トロの刺身を好むという日本人の特殊な嗜好が資源の減少とどのような因果関係を持つのかはまだ解明されていないが、日本市場がなければ、これらは他のマグロと同等かそれ以下の扱いしか受けられなかったことは確かだ。

世界的にはマグロの主要な用途は缶詰であり、クロマグロ、ミナミマグロのように身肉の色が濃く、脂肪分の多いマグロは缶詰原料としては良質でないからである。低脂質グループに話を移そう。既述のようにキハダやビンナガは元々の資源量が高脂質グループに比べて豊富である。しかし、IUCNでは準絶滅危惧種に掲載されている。カツオだけは低懸念で漁獲量もまだ豊富である。

缶詰原料としては身色が薄い方が好まれるため、ビンナガが最も高級品である。ただし味の優劣はあまりない。日本では食品表示法の規定に従って魚種が記載されているので、缶の中身がビンナガか、キハダかカツオかがわかる。ぜひ食べ比べてみていただきたい(写真参照)。

外国の缶詰では、ビンナガ(Albacore)はそれと書かれているが、他はカツオを含めてTunaとしか表示されていないことが多い。しかも日本での市場価値が認識されるまでは、大西洋クロマグロも十把一からげでツナ缶に使われていた。メバチもメバチと気づかれないまま混入されており、それがメバチの資源減少の原因となっている。というのは、メバチの未成魚はカツオやキハダの群れと一緒に行動する習性があるため、缶詰用にまき網で漁獲する際に混獲されてしまうのである。

■カツオなどの木付き魚の習性を利用して獲るFADsの功罪

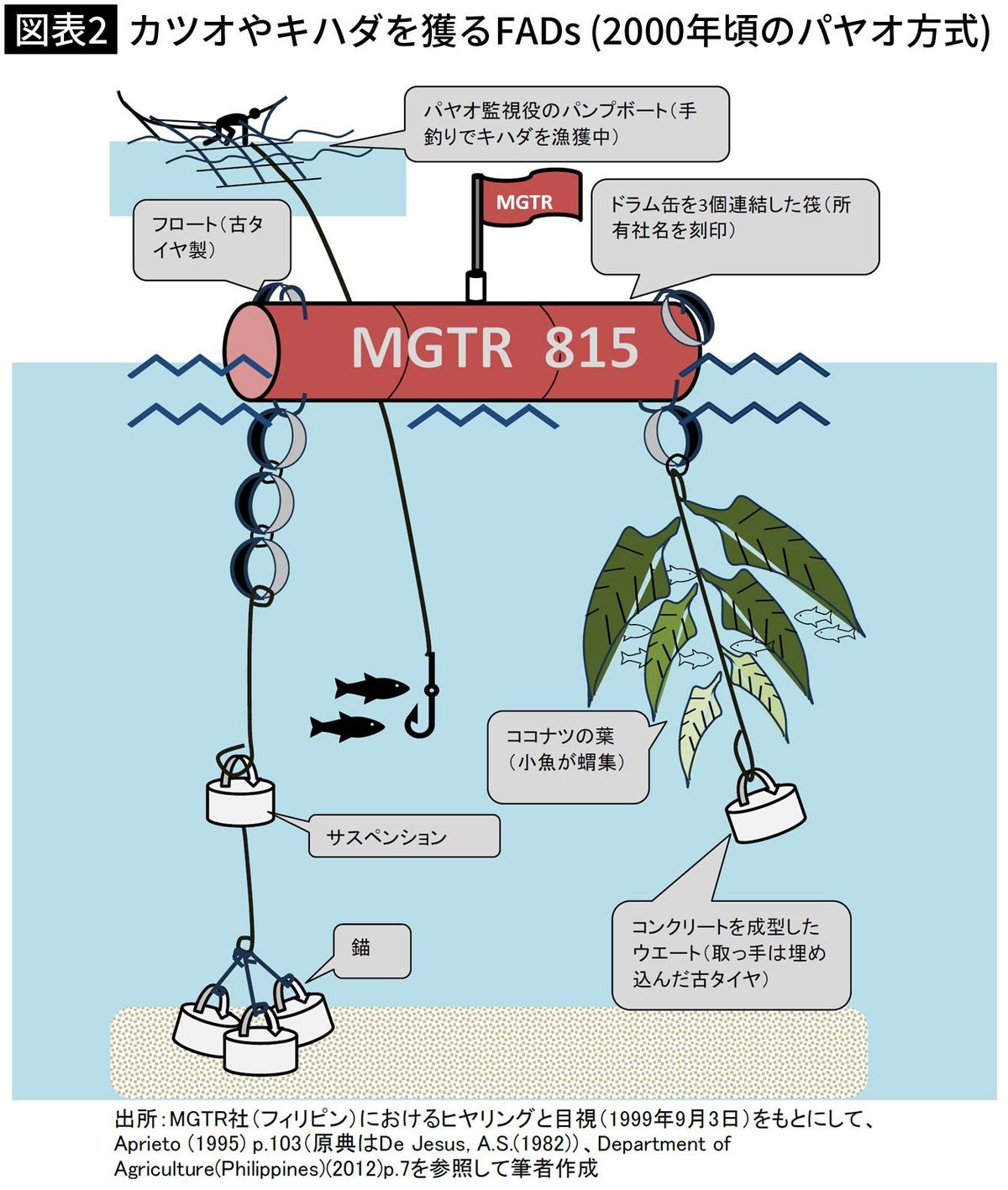

カツオやキハダは群れで泳ぐが、大海原で群れを見つけるのは容易ではない。1つのよりどころが「木付(きつ)き魚(うお)」で、流木の下に小魚が集まり、その下にカツオやキハダが集まる。この習性を利用して、人為的に木付き魚の群れを形成してしまうのがFADsである。

発祥はフィリピンともインドネシアともいわれている。初期のそれは流木を真似た竹製の筏をコンクリートのアンカーとロープで結んだ牧歌的なもので、1〜2年の間に腐食や消失することを前提とした使い捨てだった。しかし徐々に進化して鋼材やプラスチツク素材を使用するようになり、耐用年数も長期化している(図表2)。

■共有資源であるはずのマグロの私物化という問題

筆者が調査した1999年当時は、FADsの下に集まるカツオを他社船に盗られないよう監視役として地元のパンプボート漁船が雇われていた。パンプボートはFADsの下にやってくるキハダを手釣りで獲ることを許されており、漁獲物は生マグロとして日本に輸出されていた。漁船が海に投げ入れたキハダを競り場まで担いでいく荷役の姿は地元の名物だ。

近年ではさらに進化してブイに無線をつけて自社のFADsを遠隔監視できるようになっている。つまり、いったんFADsを設置したら、そこに集まったマグロやカツオは設置した漁業会社のものという既成事実ができあがるのである。公海の魚は無主物先占が原則であるところ、FADsの設置によって漁獲前から所有者が決まる。

乱獲を防止するために地域管理機関のWCPFCやIOTCはFADsの台数上限をまき網船1隻につき350台に制限している。約千隻あるまき網船の半数がFADsを利用しているといわれていることから、おびただしい数のFADsが洋上に据えられていることが想像できよう。共有資源であるはずのマグロの私物化は、FADsを用いることによっても生じている。

----------

経済学者

1957年大阪市生まれ。1980年同志社大学経済学部卒。1984年シカゴ大学大学院経済学研究科修士。1992年早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(学術)広島大学。現在、大東文化大学特任教授。

----------

(経済学者 山下 東子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「海水温上昇」で日本の周りだけ魚が獲れないなぜ 世界では水産業が成長産業になっている現実

東洋経済オンライン / 2024年6月26日 11時30分

-

マグロの刺身はなぜこんなに高くなったのか…高級料理屋・大衆向け・養殖の3市場が価格を上げる悪循環

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 10時15分

-

なぜ北の魚サケが香川の特産品に? 「ご当地サーモン」が養殖率の低い日本漁業で起爆剤と期待されるワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 10時15分

-

大人のTVプレビュー 世界的な水産資源の枯渇に挑戦 近畿大がニチレイフーズと共同開発「アセロラブリヒラ」 海藻「アオサ」養殖の最前線に密着

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月21日 11時0分

-

カツオが食べられなくなる? 水産資源の「獲りすぎ」防ぐサプライチェーンの最前線

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月10日 6時15分

ランキング

-

1バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…フルーツ研究家が教える「バナナの正しい保存方法」

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

-

2LINE、分離26年3月に完了 情報流出、システムの計画前倒し

共同通信 / 2024年6月28日 17時29分

-

3【速報】「いまになって何を言い始めているんだ」「小林製薬だけに任せておくわけにはいかない」と厚労相が怒りをあらわに “紅麹サプリ”問題で「摂取後に死亡疑い」76事例が調査中と小林製薬が明らかに 27日まで報告せず

ABCニュース / 2024年6月28日 16時14分

-

4「東京チカラめし」が東京で再始動 今度はどう売っていくのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月28日 6時5分

-

5トヨタが「週休3日」可能に オフィス職場対象に検討

共同通信 / 2024年6月28日 22時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください