母の日のカーネーションを見るだけでつらくなる…男にはわからない「毒母」をもった娘の苦悩

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 7時15分

■「母娘問題」が男性に理解されないワケ

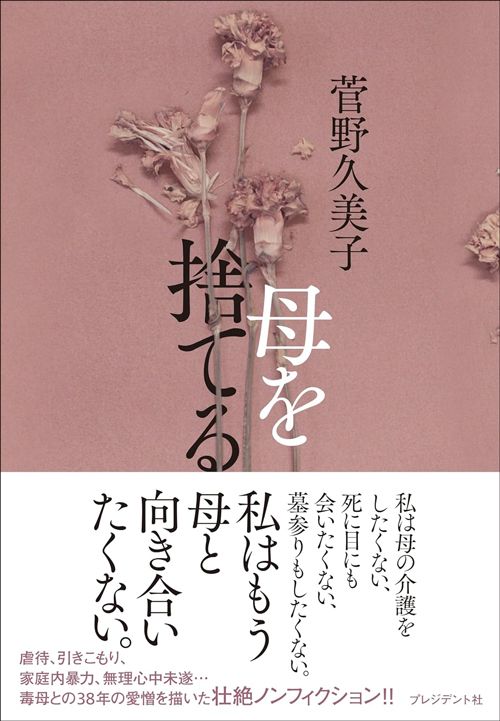

【菅野】虐待された母親との関係を断つまでの38年間を綴った著書『母を捨てる』を読んだ読者の方から、さまざまな感想をいただくのですが、その多くはやはり女性からです。「自分も、親を捨ててもいいと思えた」「気が楽になった」という声もあり、ありがたいです。

ただ、私が驚いたのは、自らの母との葛藤を、「私も」「私も」と鮮明に語ってくださる方が多いことです。母への積年の愛憎というか、ご自身の積もり積もった思いが、本書で喚起されたのでしょう。やはり母娘問題は一筋縄ではいかないというか、根が深いことを感じさせられました。

逆に男性からは、なかなかそういった反応は乏しかったりもします。これは「母娘問題」において、男性よりも女性のほうが言語化しやすいといったことが関係あるのでしょうか。

【斎藤】母を捨てることの難しさや苦悩が、男性にはなかなか理解できないからだと思います。多くの男性は「父と息子」のモデルで考えますから、「そんな親なら捨てればいいのに」「どうして関係を持ち続けているの?」と不思議に思うのではないでしょうか。

【菅野】たしかに、男性からはそのような反応が多いです。

私自身、メディアのインタビューを受けたり、インターネット番組などに出演したのですが、多くの男性取材者は、それだけひどい目に遭ったならさっさと離れればいいのに、という反応が一般的です。白か黒か、なんですよね。いや、離れられないから、めちゃくちゃ苦しいのに、と。

■精神科医でも男性が「母娘問題」を理解するのは難しい

【斎藤】私が著書『母は娘の人生を支配する』(NHKブックス)を書いたきっかけは、女性の当事者に「母と娘の関係について書いてほしい」に頼まれたからです。私はそれまでひきこもりのケースにおいて、確かにこじれていそうな母と娘を見てきましたが、それがそんなに特異なものとは思っていませんでした。

ところが、いざ本格的に資料を集めて調べ始めると、これがなかなか興味深い。なぜ興味深いかというと、「わけがわからないから」です。私も最初は理解できなかった。でも、取材してようやく“多少は”わかってきたんです。

【菅野】斎藤先生もそうだったんですね。どのようなところが、理解しがたかったのでしょうか。

【斎藤】私も「毒母がいるなら捨てればいい」と思っていたんです。「なぜそんなに苦しいんだろう」と、わけがわからなかった。そもそも男性には、母を捨てる「罪悪感」や「断ち切りがたさ」、もしくは「母と娘が細胞レベルで融合している」ということが想像できませんからね。

【菅野】考えてみれば女性である私も、「細胞レベル」の母との融合関係を言語化できたのは、『母を捨てる』を書いたごく最近なんです。取材者の私ですら、それを表現することは並大抵ではなかったわけですから、他者に理解してもらうのは本当に困難なのかもしれませんね。

それでも私は、やはり身近なパートナーにこの母娘問題の苦しみを理解してほしい、と願うんです。これは本当にエゴかもしれませんが。男性にこの問題をわかってもらうには、どうしたらいいのでしょうか。

【斎藤】男性には、そもそもその“ニーズ”がありません。女性は母娘問題の苦しさから解放されるヒントを探しているのでしょうが、男性はピンとこないので、それを知的な理解、あるいは教養の一部のようなかたちで受け止めてしまう。そのため、それ以上理解しようというモチベーションが湧かないんです。

【菅野】なるほど。それは斎藤先生のおっしゃる通りだと思います。男性にいくら熱を持って話しても、きっとこの人にとって自分事ではなく、文化的教養とか、知的探求の一部なんだろうなと途中から気づいて、落胆することも多々ありましたね。

それでも関心を持っていただける分、まったくの無関心や女性同士のことは「お手上げ状態です」よりはマシかもしれないと思っていますが。

【斎藤】奥さんや恋人など身近な女性が母との関係に苦しんでいるときに、「なんでそんなに苦しいのだろう」と疑問を持って、理解をしようとする男性はいるかもしれません。

■認知症になった毒母の介護を抱え込む娘たち

【斎藤】私はいま、「毒母」に育てられた娘が、母を捨てたくても捨てられないという事態に直面しているケースを複数見ています。

虐待とまではいかないまでも、母に苦しめられてきた娘が50歳近くになり、母が認知症を発症してしまっている。きょうだいがいても、同居している娘に介護は任せっきりになる可能性が高い状況です。

ひきこもっている当事者は、ヘルパーや訪問看護師などの他人が家に入ることを嫌いますから、最悪、娘が一人で高齢の両親の介護をし続けることになります。私はそれが決定的になってしまう前に、世帯分離をして生活保護を受けてでも自立しましょうと勧めたのですが、それでもなかなか娘は踏み切れない。

【菅野】その娘さんの気持ち、痛いほどよくわかります。私はかつて母に虐待されていたのですが、老いた母を見たら果たして捨てられたかどうか……。

むしろすべてをなげうって、わが身を犠牲にしてでも全身全霊で尽くしたい願望が芽生える気がします。じつは30歳を過ぎてから、そんな未来がうっすらと見えてきたんです。それは私にとって、母との心中に近かったんです。母に人生を捧げるということですから。

だからこそ私は「親を捨てられるうちに、捨てたい」と、「捨てる」決断をしたんです。だけどその選択は、取材者という立場だからできたとも言えるわけで。私の周囲でも捨てたいのに捨てられず、渦中でもがき苦しんでいる人が大勢いるんです。

■母を捨ててからも責められている気がする

母と娘が細胞レベルで融合してしまっているとしたら、どうすれば決別できるのでしょうか。

【斎藤】これは本当に難しいと思います。菅野さんはできましたか?

【菅野】「何をもって母を捨てるのか」という、この問題の根幹部分に関わるところだと思うのですが、結論から言うと、完全にはできていないと思います。

母と物理的に絶縁して、今後もいっさい母に関わるつもりはありません。それは、ハッキリしています。これは状況的には、一般の人とは違うところにいるわけですよね。

それでも私の中にはつねに母がいて、無意識的にも私自身を激しく責めている気がするんです。だから、私は心身を囚われている感覚が抜けないし、セルフネグレクトのような状態に陥ることもあります。

だけど最近はようやく、そんな自分を俯瞰(ふかん)で見れるようにはなったかな、と。

【斎藤】「母を捨てる」ことを選択した菅野さんでさえ、完全には決別できていない。私も『母は娘の人生を支配する』の中で、はっきりと答えを出せていないんです。というか、この問題にすっきりした一般解はないと思います。個別に考えていくしかない。

■最後に足を引っ張る罪悪感

【斎藤】ただし、決別のためのアイデアは出しました。一つは、「母の存在感を小さくすること」です。母をただの女性の一人にすぎないと考える。

これは支配から逃れるための方法です。「これをしたら絶対に大丈夫」とは言えませんが、解決策と思われるものをいろいろ試してみることをお勧めします。

菅野さんが関わっていらっしゃるような家族代行サービスを利用するのも一つの方法です。「親を手放してもいい」「代行してもらってもいい」という理解まで進んでいただくことが、決別するための第一段階ではないでしょうか。

ただ、その最後のとりでの「罪悪感」、これがいちばん厄介なんです。決別したいと思っても、罪悪感が最後に足を引っ張って簡単には切り捨てられなくなる。

【菅野】まさに、罪悪感ですよね。父を捨てても、そんな罪悪感には襲われない気がするんです。父に関しては、特に無感情というか。だけど母に対しては、えぐられるような痛みがあった。

私は母から、「お前は氷のように心の冷たい人間だ」と呪いの言葉をかけられて育ったんです。いまも一面では母の言う通りだと感じていて、母を捨てた自分は、人間性が欠落したヒドい人間だと思えて仕方ないんですよ。

踏み切れないのはやっぱり「母と娘だから」という理由もあるのでしょうか。

【斎藤】それは多分にあります。息子は親を捨ててもあまり引きずらない傾向があると思います。もちろん、良心の呵責(かしゃく)がまったくないわけではありませんが、娘のように身体感覚まで巻き込むような「痛み」は感じません。

■母の日のカーネーションを見ると消えたくなる

【菅野】娘が父を捨てる場合もそうなのでしょうか。

【斎藤】息子が父を捨てるのよりは葛藤が大きいと思います。というのも、一般的に女性のほうが男性よりも罪悪感を感じやすいという傾向があるからです。罪悪感は特に親に対して強烈に働くため、女性のほうが「親に何かあったら自分が抱えるしかない」と思いやすいのです。

【菅野】私が母と決別してもう4年経ちますが、罪悪感はずっと残っていますからね。母の日とか、本当につらいです。カーネーションが並ぶ花屋をふと目にすると、「ごめんなさい……」という思いに襲われて、消えたくなります。

【斎藤】母と決別した菅野さんでも抱えてしまうんですよね。そこが限界なのかもしれません。重要なのは、罪悪感があっても踏みこたえて、「間合いを詰めないこと」だと思います。

■どれだけ年をとっても「親の承認」が欲しくてたまらない

【菅野】私はいまでも、母に「認めてもらいたい」「ほめられたい」という気持ちがあります。それは罪悪感とはまた違うものなのかもしれませんが、どうすれば解消するのでしょうか。

【斎藤】子どもにとって「親の承認」というのは、何物にも増して価値があるんです。子ども時代に十分な承認を得られなかった子どもは、大人になってからそれを回復するためにものすごいコストをかけますが、それはなかなか叶うものではありません。

【菅野】叶わないですね。「親の承認」っていくら歳を重ねても、欲しくて欲しくてたまらなくて、母の前ではフッと幼少期に還ってしまうんです。

子どもからすると、鼻先に愛情というニンジンをぶら下げられたような状態なんですよね。著書『母を捨てる』では、そんな感情に支配され、大人になってからも葛藤の連続であること、そこからいかに解放されるか、一当事者として描いたつもりです。

【斎藤】逆に言えば、子育て中の親が子どもをしっかりと承認することがいかに“コスパ”がいいか、ということでもあります。承認という比較的少ない労力で、自尊感情という一生ものの資本が手に入るわけですから。それだけ母の存在というのは娘にとっての根幹ですから、母に認めてもらいたいと思うのは普遍的な心理なんです。

【菅野】それは、例えば社会的な承認で代替できるのでしょうか。

【斎藤】男性の場合なら、ある程度は代替できるでしょう。しかし、母と細胞が一体化している女性にとっては、そう簡単には埋められないことが多いように思います。

■たとえ痛くても、離れるべき

【菅野】斎藤先生は、「娘が母を捨てるということは自傷行為でもある」とおしゃっていましたが、私も母と決別したあと自傷的になってしまうことがあります。片腕どころか、私自身の半分がもぎ取られたような激しい痛みを日々感じています。

「母を捨てる」ことで、けっして手放しで楽になったわけではない。直後は、むしろ逆でした。のたうち回るような苦しみに襲われた。突然、罪悪感に支配されたり、つねに母のことが頭に思い浮かんだりして、とても苦しかったんです。

だからこそ斎藤先生にお伺いしたいのは、「たとえ痛くても、離れるべきか」ということなんです。

【斎藤】離れることが自傷になるかもしれませんが、あえて近づくことも自傷になってしまいます。そう考えると、エスカレートしないぶんだけ離れたほうがマシなのではないでしょうか。

■母よりもまずは自分自身のケアを

【菅野】そうですね。ただ、私は機能不全家族で育ったせいか、この社会そのものが砂漠のように生きづらく感じるんです。それを支えてくれたのが母であったわけですよね。そんな母親とのつながりを失うと、社会から孤立化してしまうという問題もあるのではないでしょうか。

【斎藤】そこはやはり、人で埋めるしかない。「人型の穴」ですから人で埋めるしか方法がないのです。代償行為、つまり別の満足で置き換えるわけです。

私がよく言うのは、「パートナー」です。女性でも男性でもいいですが、自分がケアするに足るパートナーを見つけて、それに置き換えていく。

【菅野】置き換えるというのは、どのようなことでしょうか。

【斎藤】ケアの情熱をパートナーに向けていくということです。それで罪悪感が払拭できるとは限りませんが、バランスは取りやすくなるかもしれません。

【菅野】なるほど。私自身、昔から犬や猫を飼っていまして、日々彼らに助けられています。いまも超高齢猫がいて、歳も歳なので日々いろいろなことが起こります。だけど、そうやって猫をケアすることで、私自身が救われているのでしょうね。

この情熱を、今後の人生において、母に注がなくてよかったと思っています。私自身が壊れてしまいますから。

母と離れていちばん大きかったのは、そんなケアの意識を自分自身にも向けていこうと、ようやく感じられた点です。母より先に、まずは自分自身を大切にしなきゃと思うようになりました。今までそんなこと、思いもしなかったですから。

母に苦しむ多くの人に、同じような気づきがあればいいなと思っています。

■「子どもが親の面倒見るのは当然」という家父長制の“残滓”

【斎藤】驚くのは、私と同じくらいの孫がいるような世代にも、いまだに「子どもが親の面倒見るのは当然」という古い価値観が生き残っているということです。やはり日本の社会にはまだ、家父長制の“残滓(ざんし)”が残っているのです。

高齢者や障害のある子どもの介護も、ひきこもりの世話も、家族が担うべきだという昔からある価値観がいま、いろいろな弊害を生んでしまっています。介護保険制度はそれなりの変化をもたらしたと思いますが、同じような変化をほかのいろいろな分野でも起こしていかなければならないのです。

そういう意味では、菅野さんが携わっている家族代行サービスは、その変化が生まれる一つのきっかけとなるかもしれません。

【菅野】そう言っていただけて嬉しいです。

著書『母を捨てる』は、幼少期から生きるか死ぬかの虐待にさらされた無力な少女が、大人になり、家族代行ビジネスの仕掛け人になるまでの奮闘の物語でもあるんです。

最近、いろいろなメディアで私が立ち上げに関わった家族代行サービスが取り上げられるようになっています。実際に依頼者も増えていますし、少しずつではありますが認知されるようになってきたと感じています。

自分が切実に必要としているサービスが世の中になくて、それをつくり出して一つのムーヴメントを起こすこと。それが母から虐待を受け、書き手となった私にとって、世の中にできる具体的な最善策だったんですよね。

【斎藤】ニーズは大いにあると思いますよ。特に、親を捨てられないで悩んでいる人にとっては、非常にありがたいサービスとなるでしょう。

それを「親を捨てる」と言っていいのかはわかりませんが、親との関係を完全に遮断してほったらかしにするのではなく、積極的に代行サービスに委ねてもいいということを、もっと一般化していく必要があると思います。

自分が関わらなくても、お金さえ払えば家族代行サービスで家族の面倒を見てもらえるというのはとても大きな変化です。あとはためらいなく利用できるような価値観がもっと広がるといいと思います。

そういった点でも、菅野さんの『母を捨てる』はモデルケースになるでしょうし、その価値観を広げるうえで大きなインパクトになるのではないでしょうか。

----------

筑波大学教授

1961年、岩手県生まれ。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』、『心を病んだらいけないの?』(與那覇潤との共著・小林秀雄賞)など多数。

----------

----------

ノンフィクション作家

1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。

----------

(筑波大学教授 斎藤 環、ノンフィクション作家 菅野 久美子 構成=岩佐陸生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

娘の離婚を喜ぶ実母の本心とは? モラハラ夫から実家に逃げ帰った38歳シングルマザーの後悔

オールアバウト / 2024年7月17日 22時5分

-

親が死に、還暦のひきこもりがゴミ屋敷で孤独死…8050問題の次に訪れる「在宅ホームレス」問題

プレジデントオンライン / 2024年7月6日 7時15分

-

義父母の「言い方」にイラッ!「女はやっぱりかわいげ」「妻は夫の好きな料理をつくるもの」

オールアバウト / 2024年7月5日 22時5分

-

妻なのに“ふしだら”な母親がずっと許せない…40歳独身女性が「スカートをはかない」理由

オールアバウト / 2024年6月26日 22時5分

-

「風呂キャンセル界隈」は本当だった…娘(20歳)はせいぜい週2で「髪の毛ベタベタ」

オールアバウト / 2024年6月23日 22時5分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?

オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分

-

5新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください