日本初の円硬貨は、なぜ「明治天皇の肖像」ではなく「龍」が刻まれたのか…「お金は卑しい」という日本特有の感覚

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 16時15分

※本稿は、井沢元彦『歴史・経済・文化の論点がわかる お金の日本史 完全版 和同開珎からバブル経済まで』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■江戸時代の通貨制度は四進法

近代国家の経済に必要なのは言うまでもなく通貨である。

明治になっても日本の通貨制度は江戸時代のままで、一両(金貨)=四分(ぶ)(銀貨)=四千文(もん)(銅貨)であった。ちなみに1000枚の銅銭の束を一貫文(かんもん)と呼んで戦国時代はよく使っていた。

その紐(ひも)に通していたのが中国製の永楽通宝(永楽銭)である。その重さは一匁(もんめ)(3.75グラム)でこれは重さの基本単位でもあった。

現代の五円玉(五円硬貨)も穴あき銭でちょうどこの重さで作られている。かつての制度を記念してのことと私は解釈している。お気づきだろうか、現代の日本のコインでアラビア数字を使っていないのは五円玉だけである。それにしても、なぜ玉(球体)ではないのに「五円玉」と言うのか。

実は定説はない。私は中国の宝石の一種である「璧(へき)」の形に似ているからではないか、と考えている。もともとパーフェクトな状態を表す「完璧」とは「傷ひとつ無い璧」のことだ。璧は真ん中に穴の開いたドーナツの形をしており五円玉に形がそっくりである。

また中国では普通の形の宝石のことを「玉(ぎょく)」といい、宝石全般を表す「璧玉」という言葉もあるので、中国の故事に詳しい知識人が「五円玉」と言い出したのではないか。江戸時代の日本人、特に知識階級でもあった武士は中国の古典を深く学んでいた。そうした知識人の中には、お金のことを「一両」とは言わずに「一円」と表現する人もいたという。

これは今で言えば「福沢諭吉何枚」というような言い方で、朱子学の悪影響でもあるが、金銭のことを露骨に言ったり書いたりするのはよろしくないという考えが底にあるようだ。金銭は最も身分の低い商人が扱う「卑しいもの」だからである。

■近代化のために十進法の通貨体系に変更

しかし近代国家をつくるにはそんなことは言っていられない。

そこで一刻も早く西洋を見習った貨幣制度を設けるべきだと政府に建白書を提出したのが、大隈重信であった。大隈は留学経験もないのに英語と海外の制度を深く学んでいた。西洋の文物や制度をいち早く取り入れた佐賀藩の出身だったからである。

その大隈が海外の通貨制度に詳しい新政府の造幣判事、久世治作(大垣藩出身)と連名で、「両、分などという四進法を廃し十進法の通貨体系を構築すべきだ」という内容の建白書を出したのは、1869年(明治2)3月のことだった。

明治天皇が五箇条の御誓文を出したのは慶應4年3月のことだったから、まだようやく新政府の体制がスタートしたばかりのころである。財政については、御誓文の起草者でもある三岡八郎(由利公正)が新紙幣「太政官札」を発行して、何とか予算不足をしのいでいた時期だ。ちなみにこの「太政官札」の額面も「両」で当然四進法の通貨制度に依存していた。

■最初の呼び方は「元」だった

これでは欧米列強に追いつくなど夢の夢である。だから十進法の通貨制度を一刻も早く作るべきだと大隈らは意見具申したのだが、興味深いことはこの建白書においては日本の通貨の新名称は「元」になっていたことである。

「円」ではなかったのだ。

では、いつ、どんな事情で「円」になったのか。「いつ」というのは大体わかる。だが問題は「なぜ」がわからないところにある。

■なぜ「円」になったのか

大隈重信らが「十進法の通貨制度」を提言し、その提言をもとに法制度や新硬貨が作られ、「新貨幣の呼称は円とする」という新貨条例が公布されたのは1871年(明治4)5月である。

新通貨制度の大隈案では新貨幣の呼称は「円」ではなく「元」だった。ということは、この二年数カ月の間に何らかの議論があって「元」が退けられ、「円」になったということは間違いないのだが、その経過がまったくわからない。理由は火事である。

従って、なぜ「円」になったかはいまだに定説がない。もっともあれこれ推測はできるので、そうした諸説を紹介しよう。その前になぜ大隈は「元」を提案したのか、その背景を知っておく必要がある。

■金貨銀貨が長方形だった日本は非常に珍しかった

まず明治政府が決めた日本の通貨の呼称を「円」と書いたが、正確には「圓」である。

「円」はこの字の新字体で、昭和24年に告示された当用漢字字体表に採用されたもので日本独自の表記だが、明治にはこの字体はまだ無かった。

そして、日本ではこれを「エン」と発音するが、中国語では「圓」と「元」は同じ発音になる。したがって字画が多く書きにくい「圓」の代わりに「元」が使われるようになった。つまり中国語では「人民元」と言っても「人民圓」と言っても同じ発音になるということだ。

ではなぜ「お金」のことを「圓」と呼ぶようになったかといえば、世界に通用する貨幣、貿易決済用の貨幣といってもいいが、すべて「圓(円)形」であったからだろう。ローマ帝国の金貨も、幕末世界中で使われていたメキシコドル銀貨もすべて円形である。

この点、日本は非常に珍しい国で一分銀や二朱金のような長方形の金貨銀貨を使っていた。これは幕末日本にやって来た外国人には大変不評であった。四隅が折れやすいなど損耗する危険性が高かったからである。

■「圓」と「元」と「ウォン」は同じ

逆に今、なぜ世界のコインは「円形」なのかおわかりになったと思う。その方が地金の損耗を防げるからである。中国の銅銭も昔から丸い。そういうことで、「丸い」という意味を示す「圓」が中国においてまず外国の通貨の呼称として定着した。ただし中国には新字体などという便利なものはなかったので、書きにくい圓ではなく、同じ発音で書きやすい元が使われるようになった。

元には「根源」という意味があるので、この点からも圓の代わりに貨幣の呼称として使うのは適当だと思われたのだろう。大隈は基礎教育を江戸時代に受けた人間である。つまり彼にとっては元も圓も同じことだったのではないか。

それでは、なぜ、新政府は元ではなく圓を採用したのか。元はかつて日本に攻めてきた中国の王朝名でもある(元寇)。縁起が悪いと新政府の面々は敬遠したのではないだろうか。これは私の推測である。

ちなみに今でも圓を通貨の呼称にしている国があるといったら驚くだろうか。お隣の韓国である。圓を「韓国なまり」で読むとウォンになる。だから中国ではウォンのことを韓圓(韓元)と書く。そして日本円は日圓(日元)だから、元を正式な通貨呼称にした中国から見れば、この三国の通貨は「同じ」ということにもなる。

■硬貨と紙幣の製造方法を輸入

十進法の通貨制度を定着させるためには、それに見合う硬貨(コイン)と紙幣が絶対に必要である。まずはコインを発行しようということになったが、それにあたって新政府はその製造技術のすべてを海外から輸入することにした。つまり幕府の造幣局にあたる金座、銀座の技術を捨て、ゼロから始めようと考えたのである。

そう考えた理由はいくつかある。

第一に日本は特に金貨銀貨について円形のものを製造した経験がなかったことだ。銅銭は寛永通宝などがあるが、あれは鋳物である。しかし当時からコインは板状にした金や銀を、型を刻んだ機械で打ち抜いて作るのが一般的だった。ずっと前にも述べたが、その方が量目を正確にできるからである。当然ながらそんな技術は日本にまったく無かった。つまり外国から製造機を輸入しなければいけないということだ。

またコインの表面に何らかのデザインを入れるという技術も無かった。日本は小判も一分銀も漢字の表記と極印はあるが、たとえば葵の紋を入れたり、徳川家康の肖像を入れるなどという発想はまったく無かった。なぜ無かったかはおわかりだろう、朱子学の影響で金銭が卑しいものと考えられていたからである。そんな考えの無いローマ帝国では皇帝の権威の象徴として、その肖像をコインに打ち込むのは当たり前のことだった。

■硬貨の絵柄に「龍」が選ばれた理由

結局デザインには皇室を象徴する菊の紋、新政府を象徴する桐の紋を入れることになった。この伝統は実は現在も生きている。お手元に日本国旅券つまりパスポートがあったらご覧になるといい。表紙には菊の紋が写真欄には桐の紋が印刷されているはずである。問題はデザインだ。どんな「絵」を入れるかということである。それは龍の図に決定した。

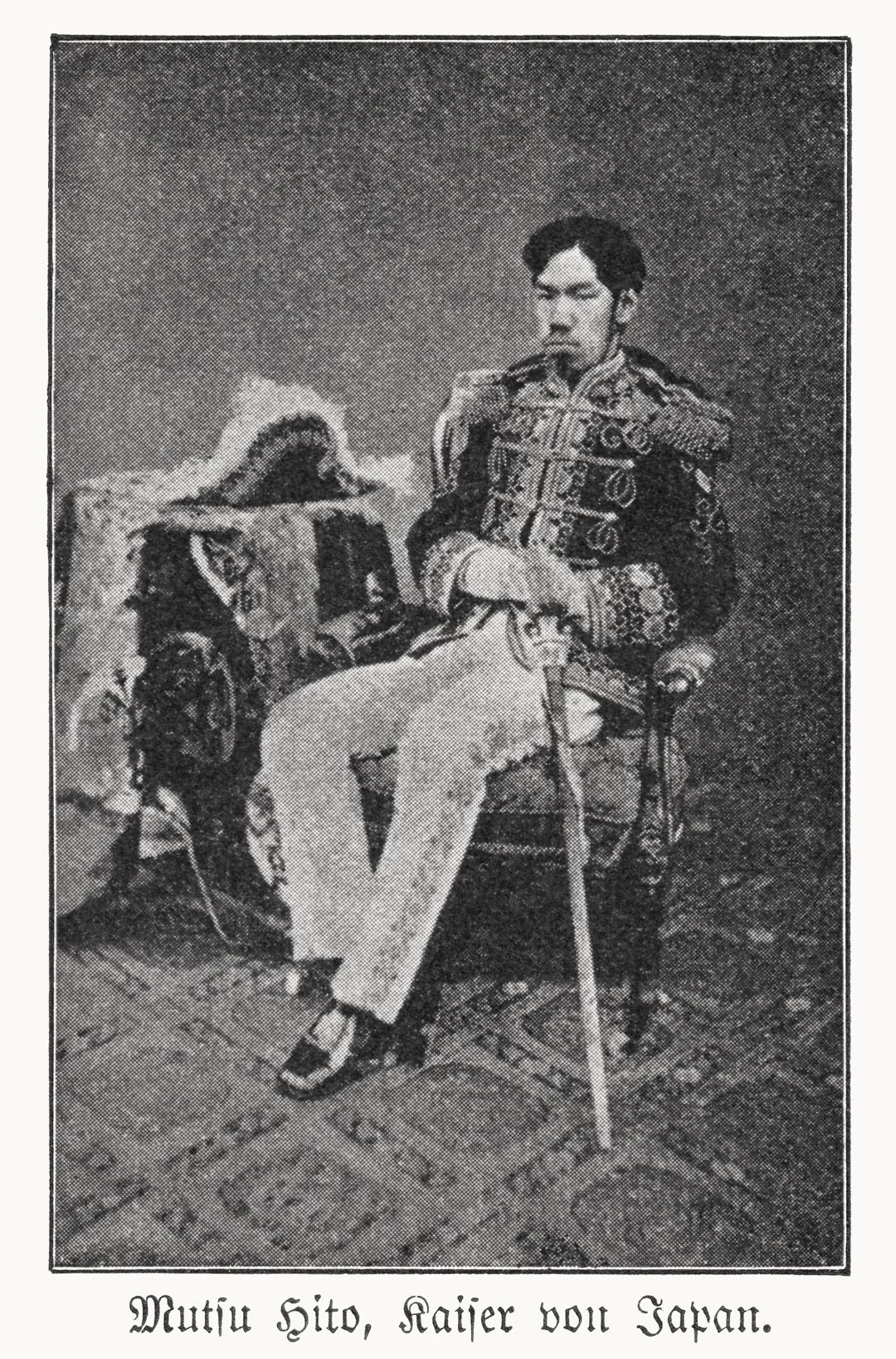

ところで、なぜ「龍」に決定したかということについて、推測を述べよう。ここらあたりも記録はないが、新政府にコインのデザインのアドバイスを求められた外国人たちは、「明治天皇の肖像にすればいい」と答えたと思う。日本は明治天皇のもとで生まれ変わった。ローマ帝国なら当然「コインの肖像になる資格がある」。それは当人にとっても名誉なことであり、その功績を永久に記念することにもなる。

特に日本が造幣技術の供与を求めたイギリスでは、15世紀末から金貨は「ソブリン」と呼ばれていた。これは「国王」という意味で、その当時から現役の国王が金貨の肖像になる習慣ができた。

またこの時点よりは後の話だが、イギリスから独立した「国王のいない国」アメリカ合衆国では、エイブラハム・リンカーン(1セント)、ジョージ・ワシントン(25セント)といった過去に大きな業績をあげた大統領がコインの肖像になっている。このことはいわば当時の西欧世界の常識だから外国人たちはそう勧めたにちがいないのだ。

しかし、当時の人々にはまだまだ朱子学の悪影響が残っていた。「金銭などという卑しいもの」に神聖な天皇の肖像など使えない。しかしそうすることが近代化への第一歩だとするとどうしたらいいか。

ところで天皇の肉声のことを「玉音」という。1945年(昭和20)8月15日の玉音放送でおなじみだ。では天皇の「お顔」のことを何というか。そう、「龍顔」というのである。

天皇のお顔のことを「龍顔」というのは当時の教養ある人間ならだれでも知っている常識である。一方、国王(あるいは大統領など元首)の肖像をその国のコインに刻み込むのはローマ帝国の昔から2000年以上続いた西洋社会の常識である。

つまり新政府が初めて発行した「圓(円)」の金貨銀貨のデザインが「龍」となったのは、「天皇の肖像の代替物」であったということだとおわかりいただけたと思う。

----------

作家/歴史家

1954年、名古屋市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、TBSに入社。報道局在職中の80年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞。退社後、執筆活動に専念。独自の歴史観からテーマに斬り込む作品で多くのファンをつかむ。著書は『逆説の日本史』シリーズ(小学館)、『英傑の日本史』『動乱の日本史』シリーズ、『天皇の日本史』『絶対に民主化しない中国の歴史』(いずれもKADOKAWA)など多数。

----------

(作家/歴史家 井沢 元彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本人ならスラスラ説明できて当たり前…20年ぶりに刷新された「新札トリオ」のとんでもない功績

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 10時15分

-

明治時代の日本人なら全員知っていた…日本初の紙幣に描かれた人物「神功皇后」を日本人が忘れ去った理由

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 10時15分

-

20年ぶりの新紙幣発行! なぜ紙幣を発行するのか? なぜ肖像を使うのか? 井沢元彦が「経済」から歴史をよみとく『お金の日本史 完全版』2024年6月19日(水)発売

PR TIMES / 2024年6月19日 10時45分

-

商売は人間のクズがやることだった…武士の国に資本主義を根付かせた新札の顔「渋沢栄一」の天才的発想

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 16時15分

-

カナダ造幣局(ROYAL CANADIAN MINT)、最新のコレクター向け商品としてヌナブト(NUNAVUT)準州創設記念の高級銀貨を発売

共同通信PRワイヤー / 2024年6月6日 9時38分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください