食欲なし、足のむくみは心臓がやられている可能性…「大病の予兆」見分け方のコツは遠い場所に出る危険サイン

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 6時15分

森 勇磨 Yuma Mori産業医・内科医。ウチカラクリニック代表。「すべての人に正しい予防医学を」という理念のもとYouTube「予防医学ch」を開設、現在のチャンネル登録者数は77 万人を超える。著書に『100年長生き 予防医学で健康不安は消せる!』ほか。

■「ニセ寝不足」があなたの命を脅かす

頭が痛い、体がだるい。これらを、単なる「寝不足だからだ」と片付けていると危険です。命に関わる大病が隠れている可能性があります。「ヘルスリテラシー」という言葉を聞いたことがありますか。健康や医療に関する情報を吟味し、取捨選択していく能力のことです。そのヘルスリテラシーを、欧州8カ国と比べると、なんと日本の点数は最下位。正しい健康・医療情報に基づき、病気のサインを的確にキャッチし、適切に対応していくことが、日本人は苦手なようです。

しかしこれはとても重要なことで、ヘルスリテラシーを高めることで、健康上の問題で日常生活が制限されることなく暮らせる「健康寿命」を延ばすことができます。

睡眠が健康の要であることは、もはや“常識”でしょう。でも、私が産業医として面談する際に、何時間眠れているかを確認すると、「よく眠れている」と答える人でも、実際の睡眠時間は、4〜5時間ということが少なくありません。

睡眠時間が短くて寝不足だと、まずメンタル面で変化が表れ、うつ症状だったり、記憶力や思考力の低下だったりが見られるようになります。そして慢性的に寝不足が続くと、次第にダメージが体に蓄積し、さまざまな生活習慣病につながっていきます。実際に、睡眠時間が6時間未満の人は高血圧や糖尿病のリスクが上がったという分析があります。寝不足は病気を呼び込むサインと考えてもいいでしょう。

一方、遺伝しやすい症状や病気があるのも事実です。がんや糖尿病などがそうです。親族のことを振り返ってみて、それに該当すると思われる人は、自分に何かサインが表れていないか、日頃から意識を高めておく必要があります。

たとえば、食生活に注意し、太ってもいないのに、健康診断でコレステロールの数値が高い人がいます。その原因として、変異した遺伝子を受け継ぎ、肝臓のLDL(悪玉)コレステロール受容体がうまく機能しない「家族性高コレステロール血症」が考えられます。心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高く、医師の診断による投薬治療が必要になります。

また、遺伝子の影響によって血糖値の下がり具合が変わることで、糖尿病になりやすい人、なりにくい人がはっきりと分かれます。がんになりやすい遺伝子の変化が、親子間で受け継がれることもあります。

次ページからさまざまな病気のサインを紹介します。「単なる寝不足だ」「これくらいなら大丈夫」と片付けず、適切な予防や処置に役立てて、ヘルスリテラシーを上げていきましょう。

■「日常生活でよくある症状」と近いがんのサイン

寝不足などで、顔がむくんでしまった経験のある人が大勢いるはずです。でも、「日常生活でよくあること」と高をくくっていると、後でほぞをかむことになるかもしれません。顔のむくみと肺がんは関係があるからです。特に、塩分や水分の摂りすぎでは説明できないくらい急に顔がパンパンにむくんだりしたら、肺がんが疑われます。

実は、肺がんによる顔のむくみは、右の肺にがんができたときにだけ発生します。体内には心臓から血液を送り出す「大動脈」と、逆に心臓へ血液を戻す「大静脈」があります。この大事な血管がまっすぐ体を貫くように走っていて、大動脈は体の左側、大静脈は体の右側に位置しています。

右の肺にできたがんは、自分の“領土”を広げるために近くの「リンパ節」に飛び移り、転移をしたり、がん自体が大きくなったりします。その結果、体の右側に位置する大静脈が圧迫され、心臓に戻ろうとする血液が“大渋滞”を起こして、顔がむくんでしまうのです。これを医学用語で「上大静脈症候群」といいます。この段階では、がんの進行がかなり進んでいて、息苦しさを感じることが多くなります。

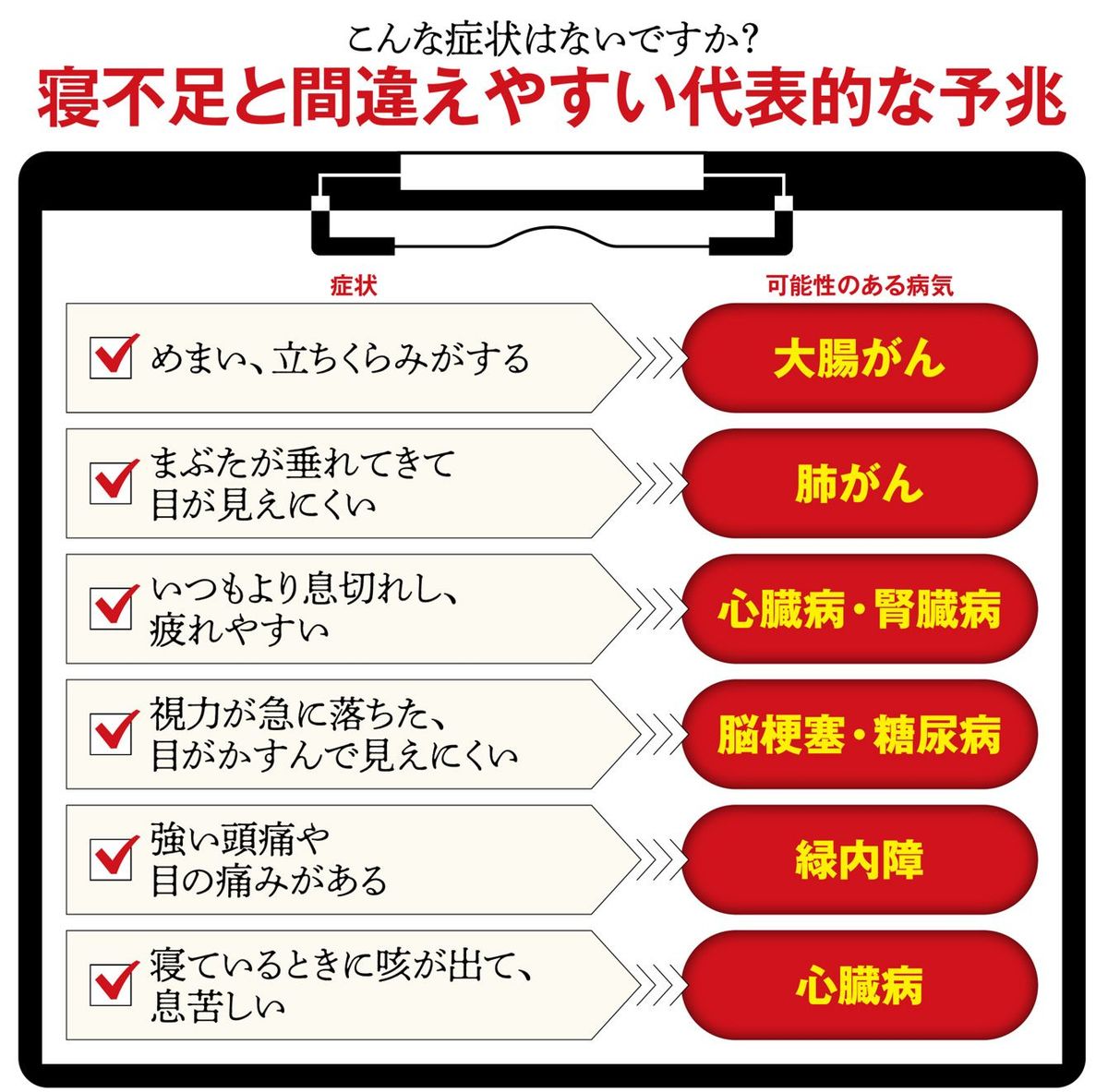

また、加齢によってまぶたが垂れ、視界が狭くなることがあります。「寝不足かな」で片付けないようにしましょう。まぶたの垂れを「眼瞼下垂(がんけんかすい)」といいます。年を取れば仕方がないものの、肺がんに侵された場合も、この眼瞼下垂の症状がサインとして出てきます。

肺上部の「肺尖(はいせん)部」にできるがんは「パンコースト腫瘍」と呼ばれ、近くを走る神経の集まりを侵食し、神経線維を分断してしまいます。そのため、筋肉がまぶたを支えられなくなって、眼瞼下垂が起きてしまうわけです。肺がんの場合で特徴的なのが、分断された神経線維と同じ側のまぶただけが垂れ下がってくることです。

そのパンコースト腫瘍からの転移で、神経の“司令塔”が機能不全に陥り、肩や腕、手に痛みを感じたり、しびれが出たりといった、首のヘルニアに非常に似通った症状も出現することがあります。このパターンの肺がんの怖いところは、肺の上部にできるため、X

線撮影しても鎖骨と重なってしまい、健康診断などでも見逃されやすいことです。

また、肺がんの初期症状のサインに、「指が太くなる」ことがあります。具体的には「指の先がまんまる」になっている状態で、「ばち指」といいます。先端部が丸くふくらんでいる太鼓のバチに似ていることから、そう名付けられたのです。肺がんとばち指との因果関係はまだ解明されていませんが、肺がんの患者さんの約17%がばち指だったエビデンスがあります。ばち指のチェックは簡単で、両手の人差し指を爪側で合わせて、真ん中に隙間ができないようなら要注意です。

■貧血を寝不足と誤認するべからず

最も恐ろしいがんとされているのが「すい臓がん」です。食べ物を消化するために「すい液」を分泌したり、血糖値を下げる「インスリン」をつくったりしているすい臓ですが、がんになってもなかなか症状が出ず、明確な症状が出る頃には手遅れとなるケースが多いのです。がんと診断されてから5年間の生存率は8.9%で、がんのなかで最も低くなっています。

ただし、サインがないわけではありません。背中やお腹に痛みが表れる場合があります。「急性すい炎」だと、腹部から背中にかけて突き抜けるような激痛が走って、立っていられないような状態になります。これに対してすい臓がんの痛みは、急性すい炎ほどではなく、重くどんよりした痛みを感じ、食欲の不振や便通の不安定さなどを伴うことが特徴です。すい臓は腎臓と同じように、胃の裏側に位置する「後腹膜臓器(こうふくまくぞうき)」です。その後腹膜臓器から発せられるサインの共通点が、背中に異常な痛みを感じることなのです。

一方、早期に発見できて、がんが筋肉の層まででとどまっている「ステージI」であれば、診断後5年間の生存率が90%を超えているのが「大腸がん」です。その大腸がんのサインとして見過ごせないのが、めまいや立ちくらみです。そもそも、めまいや立ちくらみは、「内耳」の異常によって起き、その原因の一つで大腸がんと関係しているのが血流の不足、つまり「貧血」なのです。

がんは自分に血液から栄養を送るため「新生血管」と呼ばれるものをつくります。しかし、この新生血管は通常の血管よりももろく、便が大腸を通過する際にこすれることで、その壁が破れて便に血が混じって赤い色の「血便」になります。そして、体の外へ血便の形でどんどん血液が出ていき、貧血を引き起こします。血中の「ヘモグロビン」の濃度が、男性で13g/dl以下、女性で11g/dl以下で貧血と診断されます。大腸がんの患者さんではわずか4g/dlしかなく、緊急輸血されたケースもあります。

■血便やしこりなど異変が起きていないか

同じ血便でも「胃がん」によるものは「黒色便」といって黒色です。健康であれば、バナナと同じ太さで、黄褐色の便になります。でも、この黒色便はコールタールのようにねっとりとした黒い色の便になることから、「タール便」という別名までついています。

胃がんになると、大腸がんのときと同じように新生血管ができて、摂った食べ物がこすれることで出血します。それから小腸、大腸、直腸、肛門を経て便として排出されるまでの間に、血液中の鉄分が「酸化」して黒くなるのです。イカ墨のパスタを食べたり、鉄分を補う薬を服用したりしていないのに、黒色便が続くようなら、胃がんのサインと考えたほうがいいでしょう。

また、みぞおちのあたりがキリキリと痛む、もしくはズキズキするような場合も、胃に異常が起きている公算大です。そうしたみぞおちの痛みを「心窩部痛(しんかぶつう)」といい、そのみぞおちのあたりに胃は位置しています。暴飲暴食、ストレスなどによる「胃炎」や「逆流性食道炎」、もしくは「胃潰瘍」などが原因として考えられますが、胃がんの恐れもあります。胃がんは進行すると、胃痛の症状が出てくるからです。

もう一つ、胃がんのサインに「左肩のしこり」があります。しこりができる場所は、左肩の鎖骨のくぼみの内側にある「左鎖骨上窩(じょうか)リンパ節」と呼ばれるところです。大静脈にリンパ管が合流する静脈角の近くにあり、胃でできたがんが転移しやすいのです。カチカチに硬かったり、動かそうとしても動かなかったり、痛みを伴っている場合は注意しましょう。

■何度でも言う それは寝不足じゃない!

24時間・365日絶え間なく働いている心臓がダメージを受けると、体のエネルギー源となる酸素を含んだ血液を、体のすみずみまで送り届けられなくなってしまいます。そうしたとき、最初に出てくる症状が「息切れ」です。いままで何でもなかった階段の上りだったのに、よく息切れするようになったら、心臓の病気を疑いましょう。単なる寝不足ではありませんよ。

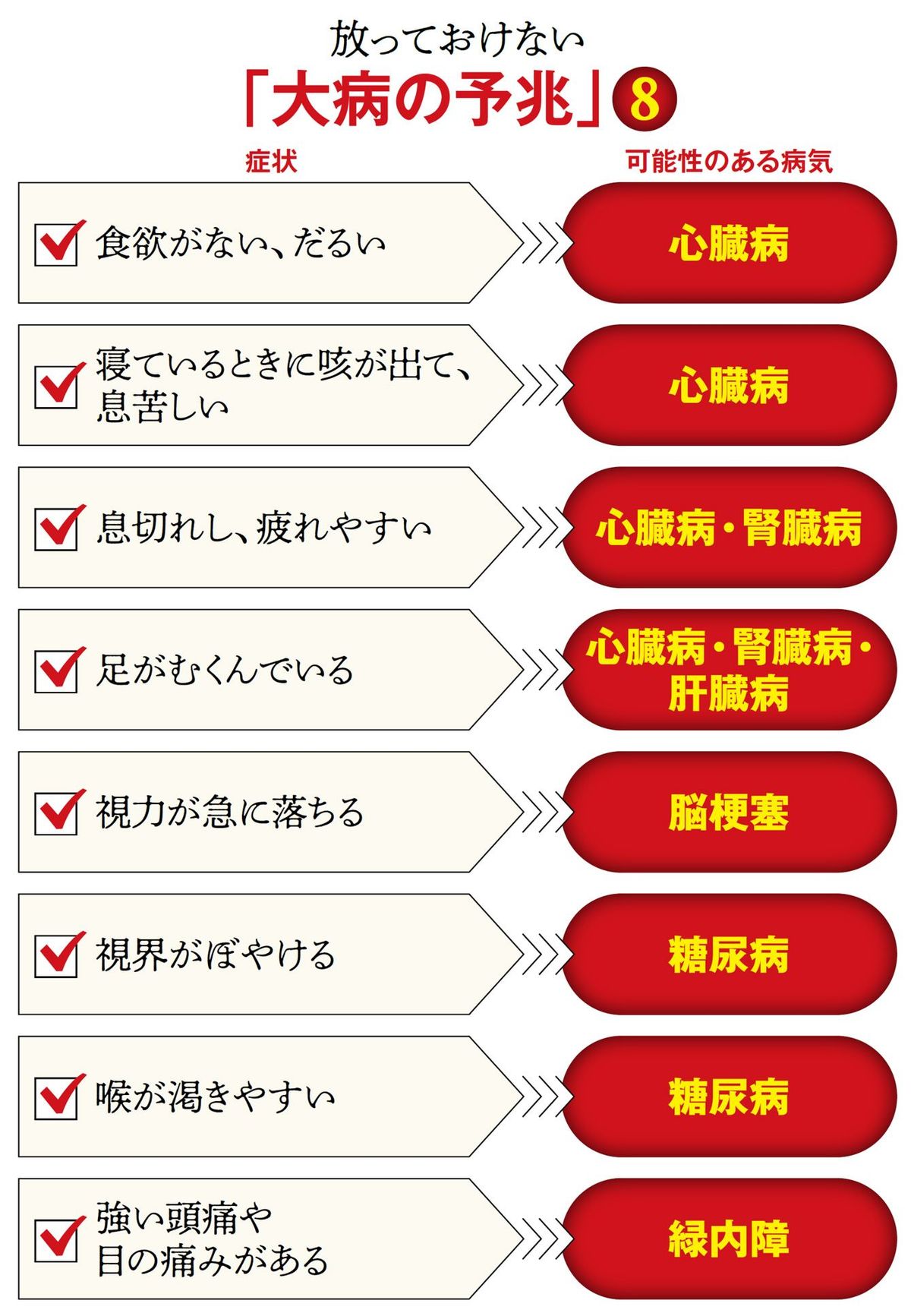

また、息切れに「疲れやすさ」も加わるようなら、腎臓の機能低下も疑われます。腎臓は血液をつくる際に“サポート役”となる「エリスロポエチン」という物質をつくっています。腎臓の働きが悪くなってエリスロポエチンの量が減ると、新たにつくられる血液の量が減少します。その結果、「腎性貧血」が引き起こされ、息切れや疲れやすさといった症状が出てくるのです。特に、眼球の下の赤い部分の「眼瞼結膜」が白くなっていたら、要注意です。

さらに、心臓が悪い状態であると、全身の筋肉や組織に必要な血液が行き渡らず、「食欲のなさ」や「体のだるさ」など、元気がないときの症状が出てきます。それだけで心臓が原因とは断定できませんが、他のさまざまな症状と併せて判断することが大切で、循環器内科での受診をお勧めします。

また、夜に寝ていて「息苦しさ」を感じたり、「激しい咳」が出たりする症状を「夜間呼吸困難」といいます。心臓の動きが悪く、肺の血管から心臓へ血液を送っている部分で“大渋滞”が発生し、肺に水が溜まってしまうことが原因です。さらに、就寝中に無意識に起き上がって寝具の上に座ったり、壁にもたれたりする状態になることを「起坐呼吸(きざこきゅう)」といいます。座ったほうが呼吸が楽だと思うなら危険サインです。救急車を呼んでください。

■内臓から遠い場所にも危険サインは現れる

また、意外な内臓の病気のサインは、内臓から遠い場所にある「足のむくみ」として表れてきます。心臓が悪いと、全身に血液を送り出す“ポンプ”としての機能がダウンし、血液の巡りが悪くなってしまいます。すると淀んだ血液は血管に開いている小さな穴から染み出してしまい、その成分が重力の関係で足のほうに下りてきて溜まり、足がむくんでしまうわけです。

足のむくみは腎臓が悪いときにも現れ、腎臓悪化の症状で最も有名なものになっています。腎臓の働きが悪くなって、体のなかに余分な塩分や水分が溜まると、それが血管の外に出ていくことによって、体の一部にむくみを引き起こします。そして、やはり重力の関係で塩分や水分が次第に足のほうへ下りてきて、足のすねの部分に溜まってむくみの症状として現れます。

さらに、肝臓の悪化が足のむくみに関係することもあります。肝臓が悪くなると、血液のなかのタンパク質がどんどん減っていきます。もともとタンパク質は水分を引き込む力があり、その量が減ってしまうことで、血液中の水分が外に逃げ出すようになり、足のむくみがひどくなることがあるのです。

心臓に腎臓、そして肝臓という重要な臓器の異常を知らせる足のむくみのサインですが、実際にむくんでいる場所を、指で10秒間押さえてから離してみましょう。そこに残った指の跡が消えるまで、40秒以上かかるようなら、要注意です。

■あなたの体を蝕むサイレントキラー

糖尿病は「サイレントキラー」とも呼ばれ、ある程度進行しないと、症状が出ません。そして、気がつかないうちに体内の血管や神経を蝕み、最終的には足を切断することもあります。糖尿病を疑うサインが日常生活のなかにもあります。その一つが、「喉が渇きやすくなる」ことです。

糖尿病の人が頻繁に水分を欲するようになるのは、尿のなかの糖分が増え、水を引き込んで尿の量が多くなり、その結果、脱水症状になってしまうからなのです。また、血糖値が高くて血液のなかの糖分の量が多くなると、いわゆる“ドロドロした血液”になります。その状態を放置すると、血液が固まったり、詰まったりするリスクが高まるため、脳が血液を薄めようとして「水を飲め」という指令を出すのです。

しかし、水分を大量に摂取しても、すぐに喉が渇いてしまうのが糖尿病の特徴です。そうしたときに水ではなくて、糖分を多く含んだジュースやエナジードリンクといった飲み物を口にすると、さらに血糖値が上がってしまい、脳は「もっと水を飲め」と追加の指令を出します。これを繰り返すと、血糖値がとんでもない水準まで上がって、昏睡状態で病院に運ばれることも。

また、糖尿病が進行すると、「目がかすみやすくなる」という症状が見られるようになります。目にはとても細かい血管が通っていて、その血管が糖尿病でダメージを受けると、目の網膜にうまく栄養が送れなくなり、目のかすみや視力の低下、そして“蚊”のようなものが視界に入ってくる「飛蚊症(ひぶんしょう)」が発生してきます。

■目の不調が“一刻を争う事態”のサインに

糖尿病と同じように、目の異常としてサインが表れる病気として、「脳梗塞」があります。「一気に片目だけの視力が落ちた」「片目だけが見えなくなった」という症状が起きます。これを「一過性黒内障」と呼んでいます。

高血圧や生活習慣病などによって動脈硬化が進行すると、首の部分の頸動脈に血栓ができることがあります。その血栓が頸動脈から枝分かれしている目の動脈のほうへ飛んでいき、すっぽりはまり込んで目の血管を詰まらせ、栄養が届かずに視力が落ちてしまうのです。その血栓が脳に飛んで脳梗塞を起こす可能性もあり、一過性黒内障の症状が出たら、それこそ“一刻を争う事態”だと認識してください。

また、「いままでにないような頭痛や目の痛み」が、一晩で失明という重大な危機を招きかねない、「緑内障」のサインになっていることがあります。

緑内障は目の神経に障害が起きる病気です。その原因の一つに「眼圧の上昇」があります。目のなかには「房水」という液体が循環していますが、これが何らかの理由で滞ったり、せき止められてしまったりすると眼圧が上昇し、その圧迫で視神経が深刻なダメージを受けてしまいます。その際に頭痛や目の痛みを伴うのです。

特に、一気に眼圧が上がってしまう「急性緑内障発作」の場合、目がゴルフボールのようにカチカチになっていることがあります。そうなると、眼圧を下げる点滴や目薬による緊急の治療が必要になる場合があるので、すぐに眼科を受診することをお勧めします。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年7月5日号)の一部を再編集したものです。

----------

産業医・内科医 ウチカラクリニック代表

「すべての人に正しい予防医学を」という理念のもとYouTube「予防医学ch/医師監修 ウチカラクリニック」を開設、現在のチャンネル登録者数は77万人を超える。著書に『100年長生き 予防医学で健康不安は消せる!』ほか。

----------

(産業医・内科医 ウチカラクリニック代表 森 勇磨 構成=伊藤博之)

この記事に関連するニュース

-

透析を始めたら二度とやめられず、4割が5年以内に死に至る…静かに進行する"沈黙の臓器"腎臓の危険な病

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

-

「朝起きたら足が…」女性を襲った恐怖の"感染症" 経験から悟った「病気から身を守る方法」とは?

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 12時0分

-

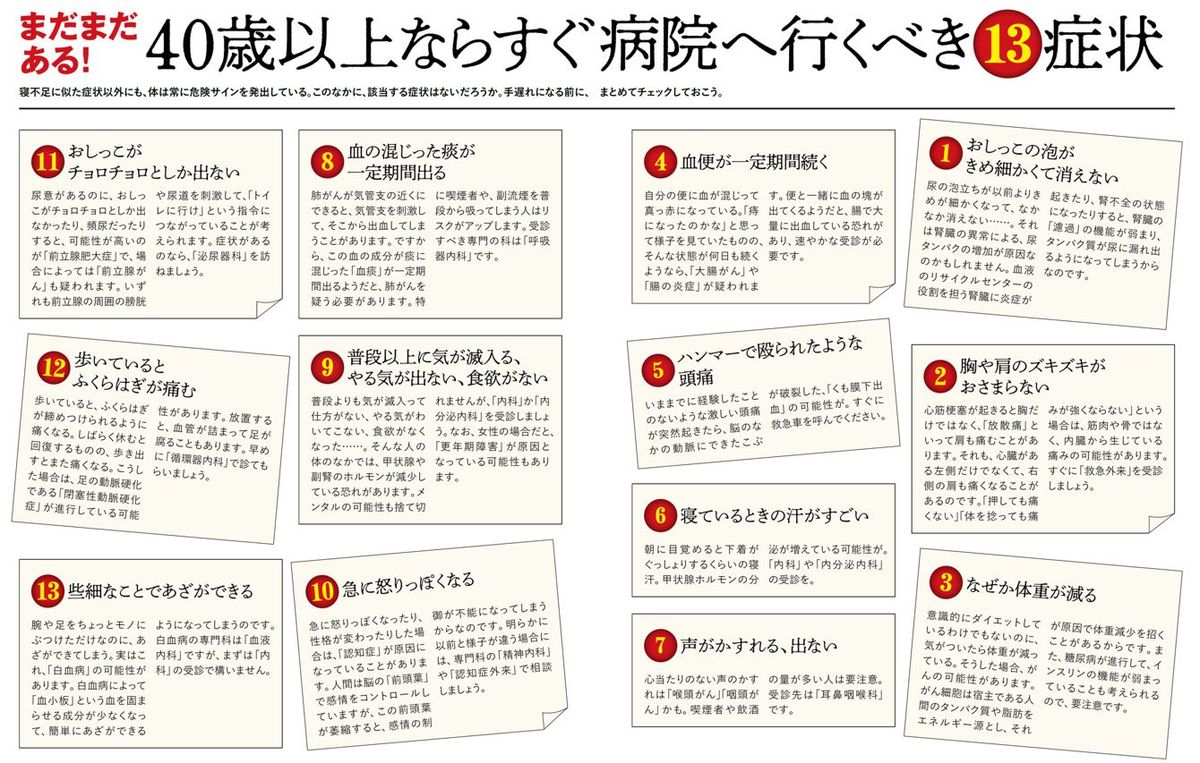

見極めは、尿・汗・声・便…"100年長生き本"を書いた医師が断言「40歳以上ならすぐ病院へ行くべき13症状」

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 6時15分

-

「食生活のせい」「家系のせい」と決めつけないで…がんができる「最大の要因」とは【医師が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月19日 10時0分

-

フィットネスクラブでの過剰摂取に要注意…健康と美容のために摂取するとかえって"死を早める粉"の正体

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 8時15分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください