欧米では「英雄」でも、南米では「屈辱の象徴」になる…ミセス「コロンブス」MVが示した日本人の危うい国際感覚

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 17時15分

■「脱植民地化」の流れに逆行するMV

3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE(ミセス・グリーン・アップル)」の新曲「コロンブス」のミュージックビデオ(MV)が、植民地主義や人種差別を想起させると批判され、公開中止になった。日本発エンタメ・コンテンツが続々と世界へと発信されるなか、この騒動は「島国だから」では済まされない大きな感覚のズレを示している。

日本の最新の楽曲は近年、アニメ作品への楽曲提供などから、海外でもほぼリアルタイムで親しまれるようになっている。「鬼滅の刃」など数々のアニメ主題歌を手掛けたLiSAは、ここブラジルのNetflixでもコンサートとドキュメンタリーのコンテンツが視聴できる。

その他、アニメ作品と関係なく宇多田ヒカル、藤井風、星野源といったアーティストのコンサートも配信されており、海外でもJ-POPがより身近になっている。

そんななかでのミセスの新曲「コロンブス」のMVが「差別的だ」として炎上した。ヨーロッパの偉人が“優れた文化”を類人猿に授けるというストーリーだったからだ。

多くのメディアはコロンブスによる“新大陸発見”後に展開された植民地主義の観点からMV制作における歴史認識の欠如を批判しているが、それ以上に本作が危うく感じられるのは、現代社会が取り組むアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)、脱植民地化に対する問題意識と表現のベクトルが真逆であるためだ。

■“新大陸発見”は功績か屈辱か

コロンブス、ナポレオン、ベートーヴェンに扮したバンドメンバーの3人が、類人猿に西洋文明を授け、人力車を引かせ、敬礼させるなどの内容のMVについて、ボーカルの大森元貴氏は「類人猿を人に見立てたなどの意図は全く無く」と謝罪文で伝えた。その言葉通りに本人たちに悪意はなかったのだろう。

西洋中心の視点に立ったならコロンブスの“新大陸発見”は大きな功績だ。しかし、その反面、ヨーロッパ人の支配下に置かれたアメリカ大陸の先住民と後に奴隷として強制連行されたアフリカ系の末裔の立場に立てば、それは払拭できない屈辱の象徴なのだ。

“新大陸発見”の後にアメリカ大陸に渡った多くのヨーロッパ人植民者が、キリスト教的宗教観と西洋的価値観を持たない先住民やアフリカ系の人々を対等な人間として扱わなかったことを踏まえれば、コロンブスが類人猿(人に似た猿)に西洋文明を教える構図が、今なお残る負の遺産も含めたヨーロッパ人植民者と先住民の支配・被支配の関係を想起させるのは当然だ。

20世紀半ばまでドイツ、フランス、ベルギーなどに人間動物園が存在したことは、植民者のみならず、ヨーロッパ社会が最近まで各地の先住民を人間扱いしてこなかったことの証拠だ。

■ブラジルの歴史は「黒人の奴隷化」で形成された

西洋人による“新大陸”の植民地化と支配が北米にとどまらなかったのは史実の通りだ。むしろブラジルを含むラテンアメリカにおいてその支配は、より凄惨であった。ラテンアメリカ諸国において、先住民系あるいはアフリカ系の市民が社会の下層に押し込まれている状況は今なお変わらない。

ブラジルは多人種・多文化国家として知られるが、“ブラジル発見”の1500年からこれまでの524年の歴史は、決して共存共栄の社会ではなく、入植者が先住民の土地や生活、価値観を侵し、黒人を奴隷化する圧倒的な人種ヒエラルキーの上に国家が形成されてきたのだ。

ブラジルが宗主国ポルトガルから独立したのは1822年と200年以上前のことだが、奴隷制廃止論者ジョアキン・ナブーコ(1849~1910年)が自著で「奴隷制度はブラジルの国家的特徴であり続けるだろう」と予言したとおり、植民地政策と、それを実行するための手段であった奴隷制の負の遺産は現在もなお根深い。

■ドラマの家政婦は「肌の色の濃い黒人」ばかりだった

近年、グローバル・サウスの台頭が話題だが、その多くの国はヨーロッパ列強の植民地だった過去を共有している。20世紀に独立した多くの国は今なお社会・経済的なシステムやメンタリティにおいて植民地主義の後遺症を負っている。独立してなお、資源を欧米のメジャーに握られているアフリカの国々がわかりやすい例だ。

グローバル・サウスの国や人々が健全に成長する上で欠かせないのが真の脱植民地化であり、西洋の経済的衰退に反比例するように今世紀に入って脱植民地化を唱える声は高まっている。

ブラジルにも配慮の欠如による人種差別的な表現や創作がないわけでなない。むしろ多かったぐらいだ。「ノベーラ」と称される大手テレビ局の連続ドラマでは、登場する家政婦は肌の色のより濃い黒人系が長らく起用されてきた。

しかし世界的なアファーマティブ・アクションの潮流を受けて、コンテンツや広告の産業での社会的弱者に関する表現は目に見えて改善されている。

多人種が社会を形成するからこそ、近年は人種問題に対してよりセンシティブだ。黒人に関して言えば、ブラジルはナイジェリアに次いで世界で2番目に黒人系人口が多い国だ。アメリカに端を発したBLM(ブラック・ライヴズ・マター)運動はブラジルにも飛び火し、近年、黒人系に対する配慮を唱える声が大きくなっている。

■エレベーターには「差別には罰金」の表示

ブラジルはヨーロッパ人の入植以来繰り返された混交により国民の人種構成が複雑だ。現在、仲間内の冗談で人種的特徴をからかうことがあっても、オフィシャルな場では人種や肌の色を理由とした差別はご法度だ。

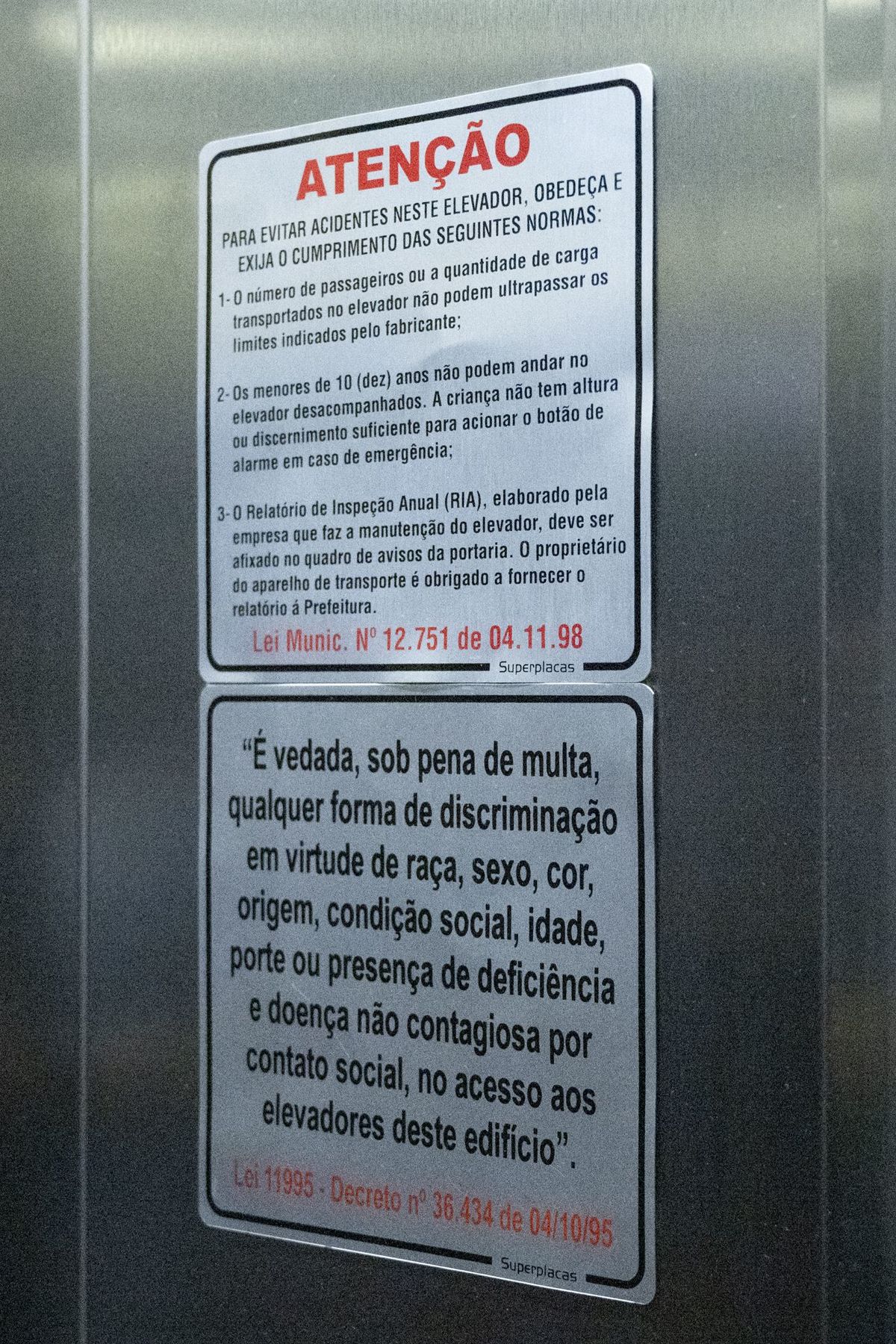

身近な例を挙げると、ここサンパウロでは州の法令としてエレベーターの使用において、民族、ジェンダー、肌の色、出自、社会環境、年齢、障害、感染しない病気を理由とした差別を禁止しており、違反したものに対しては罰金が課せられる。アパートのエレベーターなどで、この法令がよく掲示されている。

これは過去に、家政婦や作業員が同じエレベーターを使うことを嫌う風習があったからだが、現在はこのような掲示によりエレベーター内はもとより、いかなる環境でも「差別はよくない」と意識されるようになっている。

ブラジルはこれまでの歴史を踏まえて、「血」や「家」が原因の差別をなくし、より「個」を尊重する社会へと向かって進んでいるのだ。

■奴隷制擁護者のシンボルに対する破壊工作

いわゆる偉人がやり玉に挙げられることも少なくない。

ポルトガル統治時代に、サンパウロからブラジル内陸へと荒野と森を切り抜けた奥地探検隊バンデイランテスは、現在あるブラジルの国土を広げたことでサンパウロ州の発展のシンボルとして取り扱われてきた。しかし、奥地探検隊が先住民を奴隷狩りの対象にしていたことから、アファーマティブ・アクションが進む近年、サンパウロ市内の複数の奥地探検隊の石像が、社会批判を伴う落書きや焼き討ちの対象にされてきた。

サンパウロ出身の奥地探検隊マヌエル・デ・ボルバ・ガト(1649~1718年)の高さ約10メートルの石像は、街の発展の象徴として1963年に設置されたが、ボルバ・ガトが奴隷制擁護者だったことから、統治権力に対する抗議活動として、2016年には落書きされ、2021年に焼き討ちされた。

焼き討ちの犯人パウロ・ガロ氏はラッパーであり、都市部周辺の恵まれない世帯を代弁する社会活動家の一人だ。ガロ氏は「過去の奥地探検隊の先住民とアフリカ人のジェノサイドを問題提起するために石像を焼き討ちした」と警察に自首した上で語った。

■「類人猿に文明を授ける」はあり得ない

ガロ氏の破壊行動は、当時大統領だった極右ボルソナロ氏への抗議を含むものだったが、前年6月にイギリス西部ブリストルで、奴隷貿易の象徴と見なされた商人エドワード・コルストン(1636~1721年)の銅像が反人種差別デモ参加者らによって台座から引きずり降ろされ、海に投棄されたことに触発されたのは間違いないだろう。

「コロンブス」のMVに話を戻せば、多人種・多文化の世界で、その共生を目指す社会において、東洋系がヨーロッパの偉人に扮して先住民を想起させる類人猿に対して文明を授けるコンテンツはあり得ないことなのだ。あり得ないことを表現するのが現代的なアートだったとしても、アートにアクティビズム的色合いが強まる昨今において、現代社会の文脈を理解しない表現が評価されることはない。

----------

ブラジル・サンパウロ在住フォトグラファー/ライター

ブラジル在住25年。写真作品の発表を主な活動としながら、日本メディアの撮影・執筆を行う。主な掲載媒体は『Pen』(CCCメディアハウス)、『美術手帖』(美術出版社)、『JCB The Premium』(JTBパブリッシング)、『Beyond The West』(gestalten)、『Parques Urbanos de São Paulo』(BEĨ)など。共著に『ブラジル・カルチャー図鑑』がある。

----------

(ブラジル・サンパウロ在住フォトグラファー/ライター 仁尾 帯刀)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本人所属のリーベルが試合中の人種差別行為で6選手退場、4人が逮捕…大問題に発展しクラブも声明「相応の懲罰措置を取っている」

超ワールドサッカー / 2024年12月24日 15時35分

-

私たちに内在化された「西洋中心主義」の呪いを解き、世界を読みかえる「カリブ海思想」...理性の地理学をシフトする

ニューズウィーク日本版 / 2024年12月24日 11時5分

-

焦点:「金のDNA」を解読、ブラジル当局が新技術で違法採掘捜査

ロイター / 2024年12月21日 12時17分

-

なぜイスラエルは苛烈な暴力をいとわない国家になったのか? 長く迫害されたユダヤ人の矛盾、イスラエル人歴史家に聞いた

47NEWS / 2024年12月14日 9時30分

-

「ダンダダン」キャラクターの黒人化が国際論争に―香港メディア

Record China / 2024年12月12日 14時0分

ランキング

-

1マジで危険…。 信号待ちで「バイクのすり抜け」違反じゃない? 「マジで危ない」「クルマの後ろで待て」との声も 何がダメな行為なのか

くるまのニュース / 2025年1月7日 16時40分

-

2「完璧」「みんなが食べたい味」プロも完食の美味しさ...。餃子の王将で頼むべき、最強中華6選とは。

東京バーゲンマニア / 2025年1月7日 17時5分

-

3「想像の100倍寒かった」関東から「盛岡」に移住した30代男性の後悔。「娯楽がパチンコか飲み屋しかないのも辛い」

日刊SPA! / 2025年1月7日 8時51分

-

4「いつまで待たせるんだ!」若い女性店員に文句を言う迷惑客は“まさかの人物”だった…こっそり店長に“会社と名前”を教えた結果

日刊SPA! / 2025年1月7日 15時51分

-

5"優しい気遣いさん"すぐキレる人に対処するコツ 相手に「キレることによるメリット」を与えない

東洋経済オンライン / 2025年1月7日 14時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください