55歳のとき突然死…朝ドラのモデル三淵嘉子の母は女性蔑視しない夫との「リベラル婚」で人生が好転

プレジデントオンライン / 2024年6月20日 8時15分

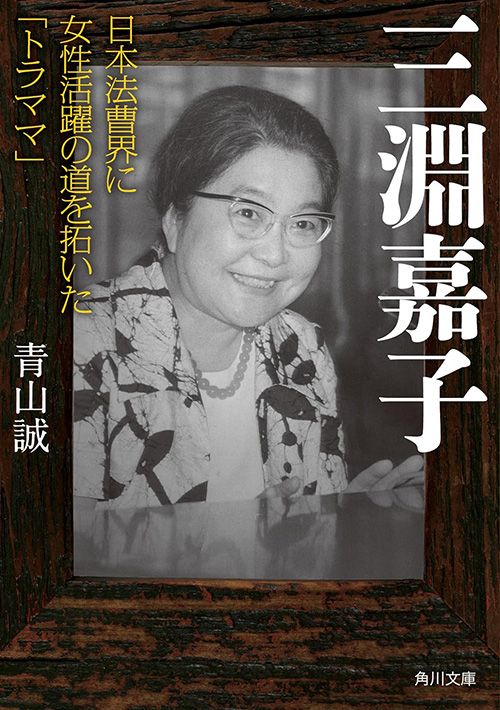

※本稿は、青山誠『三淵嘉子 日本法曹界に女性活躍の道を拓いた「トラママ」』(角川文庫)の一部を再編集したものです。

■嘉子の母ノブは55歳のとき、脳溢血で突然倒れ死去した

昭和22年(1947)1月19日に嘉子(よしこ)の母・ノブが亡くなった。何の予兆もなく突然に。

母は老いても元気で、家事をよくこなし孫の世話をしながら過ごしていたのだが、庭先で洗濯物を干している時に突然倒れて、そのまま亡くなってしまったのである。脳溢血による突然死だったという。

嘉子が家の中で唯一敵(かな)わない相手が母だった。お転婆(てんば)や無作法なことをやらかしてよく叱(しか)られた。しかし、口うるさいのは自分を心配してくれているから。小言を言いながらも親身になって色々と世話を焼いてくれる。そこには深い愛情も感じていた。

また、悲劇はこれだけでは終わらない。同年の10月28日には、ノブの後を追うようにして父・貞雄も亡くなってしまう。貞雄は酒が好きだった。ノブがいなくなってからは悲しみを酒で忘れようとしていたのか、酒量がかなり増えていた。その死因は肝硬変によるものだったという。

■母に続いて同年に父も……、母は養女、父は婿養子だった

嘉子の父・武藤(むとう)貞雄(さだお)は東京帝国大学法科卒業のエリート。彼が勤務する台湾銀行は大正元年(1915)にシンガポール出張所を開設し、そこへ転勤を命じられて新妻のノブを伴い赴任していた。

貞雄は四国・丸亀の出身で、地元の名家・武藤家に入婿して一人娘のノブと結婚した。ノブもまた当主・武藤直言(なおこと)の実子ではない。彼女の実父は若くして亡くなり、6人の子だくさんだった一家は生活に窮してしまう。そのため末っ子だった彼女は、伯父の直言に養女として引き取られた。

直言には子どもがいない。自分と血のつながるノブに婿を取らせて家を存続させる。最初からそれが養子縁組の目的だったのだろう。

武藤家は金融業などを営む資産家で、大きな屋敷をかまえていた。しかし、かなりの倹約家でもある。家のことを取り仕切る義母・駒子も質素倹約の家風をかたくなに守り、まだ幼かったノブにも容赦なくそれを叩(たた)き込んだ。便所紙を使いすぎるとか、些細なことですぐに説教される。また、掃除や洗濯などの家事にもこき使われた。倹約家なだけに、広い家に見合うだけの女中を雇っていなかったのだろうか。

義母はかなり細かく几帳面(きちょうめん)な性格でもあり、一切の妥協を許さない。仕事に手抜かりがあればまた叱責(しっせき)される。ノブとは血縁のない赤の他人。血の通った母娘であれば、その受け取り方もまた違っただろうが。

義母の小言は、女中奉公にだされた先で女主人から叱られているよう。そこに愛を感じることはなかったようである。幼な子が親元を離れて暮らすのは辛い。それにくわえてこの仕打ち。恨んだこともあっただろう。

■伯父の妻である義母に女中のように酷使された少女時代

ノブは晩年になってから、子や孫たちによく自分の昔話をするようになる。そこに義母の話がでてくると必ず「性格のキツイ人」「厳しい人」といった表現が使われる。

母と娘というよりは、嫁と姑(しゅうとめ)のような感じでもあり、長い年月が過ぎていたのだが、わだかまりは残っていたようだ。

それでも女学校には通わせてもらった。女学校卒の経歴は、それなりの階層においては結婚に有利な条件のひとつになる。義父母にはそんな思惑があったのだろう。もっとも、この時代はどこの家でも娘を女学校に通わせる目的はそれだった。

花の女学生、人生でいちばん楽しい時のはずなのだが……、あいかわらず義母は家事をあれこれと言いつけてくる。色々とやることが多過ぎて、友達と遊ぶ暇などはない。サボればまた義母から厳しく叱られる。常にその目を意識して、文句を言われぬよう細心の注意を払う。家の中では常に緊張を強いられてリラックスすることができなかった。

結婚するまで包丁も握ったことがない女性も多い現代とは違う。この時代はどこの家庭でも、母親は娘に家事を手伝わせて家事のスキルを身に付けさせようとする。また、家計を任される妻の責任を自覚させるために、質素倹約の精神を教え込む。

■男尊女卑思想のない貞雄と結婚し、人生が変わった

女の幸せは良縁に恵まれること。そして当時の男たちが求める理想の妻は、家事を万事そつなくこなして夫を献身的に支え、子どもの教育もしっかりとできる。いわゆる“良妻賢母”。それが女性のめざすべき姿だと信じられていた。

義母もまた、ノブを良妻賢母に育てることが自分の使命と思っていたのだろう。彼女の場合は少しやり過ぎの感はあるのだが。

女学校を卒業すれば婿を取らせる。それはノブを養女に迎えた時から決めていたことだ。貞雄との結婚も養父母が決めたもので、彼女に拒否権はない。が、結果的にはそれが正解だった。

夫となった貞雄はエリートであることを鼻にかけることがなく、物腰の柔らかい好人物だった。高等学校からずっと東京での都会暮らしをしていたこともあり、服装はもちろん考え方も洗練されている。男尊女卑をあたり前のように考える田舎の男たちとは違う。何をするにもノブとよく話し合い、彼女の意見を無視するようなことはしなかった。

最良の夫と巡りあえたのは運だけではない。幼い頃から女中のようにこき使われ、女学生になってからも友達と遊ぶ暇も与えられず家事をこなしてきた。これも花嫁修業と思えば、他の娘たちに負けない厳しい修業に明け暮れてきたということになる。

それは誰にも負けないという自負があった。

■自分が結婚で幸せをつかんだので、娘も早く結婚させたかった

貞雄という最良の夫と結婚することができたのは、長年の努力が実を結んだ結果。

この成功体験は、やがて生まれてくる自分の娘にも伝えてゆきたいと思うようになる。

良妻賢母のスキルを磨いて良縁を得れば、幸福な未来が待っている、と。

結婚してすぐ、貞雄はシンガポール支店へ赴任することになった。外地への転勤が決まっていたから結婚を急いだのかもしれない。丸亀の街から外に出たことのなかったノブにとって、東京や大阪を飛びこしていきなりの外国暮らし……。戸惑いや不安は大きかっただろう。

当時のシンガポールはイギリス領。領事館管区内には数千人の日本人が暮らしていた。東南アジアではフィリピンのダバオに次いで、最も日本人の移民や駐在員が多く住む地域であった。日本領事館付近のミドル・ロード沿いには、日本語の看板を掲げた商店や食堂、ホテルなどがならぶ日本人街が形成されていた。個人営業の商店主や職人など、この地で定住する日本人移民の多くはこの界隈に住んで「下町族」と呼ばれていた。

また、シンガポール港周辺のかつて倉庫街だったグダン地区は、この頃になると世界各国の海運会社や金融機関の建物がならぶオフィス街に発展していた。国際貿易港シンガポールを象徴する場所、そこでは日本企業のロゴが書かれた看板もよく目にする。企業の日本人駐在員の数も年々増えていた。

■夫のシンガポール赴任で、日本では考えられない暮らしを満喫

グダンのオフィスに勤務する企業駐在員たちは「グダン族」と呼ばれた。会社から住宅手当など手厚い補助があり、収入も保証されている。グダン族の大半は山の手の高台に広い一戸建てを借り、メイドを雇って暮らしていた。裸一貫で移住してきた下町族とは、住む場所も暮らしぶりもかなり違う。在留日本人の中でふたつの階層が存在していた。

貞雄はもちろん上位階層のグダン族。欧米人が多く住む高級住宅地の一戸建てに住んでいた。広いバルコニーを伝って流れてくる涼風、室内に敷き詰められた大理石の床がひんやりと心地よい。熱帯の上流階級の暮らしは、日本で夏を過ごすよりもよっぽど快適だ。出勤には運転手付きのクルマを使う。

貞雄を仕事に送りだした後、炊事や洗濯はメイドたちに任せて、ノブは庭の木陰に置かれたテーブルでお茶を飲みながらおしゃべりをして過ごす。日本では考えられないような優雅で贅沢な暮らしを楽しんでいた。

ここには厳しい義母はおらず、何をやっていても小言をいわれる心配がない。常に監視されているような窮屈な日々から解放されて、心は安らぎに満ちあふれ、周囲に目を向ける余裕も生まれた。異国での生活は見るもの聞くものすべて珍しく興味をそそられる。

■義母から解放され、異国文化を吸収して考えが柔軟になった

ノブは明治25年(1892)生まれ。夫・貞雄に従ってシンガポールに移り住んだ頃はまだ若く、好奇心が旺盛で思考も柔軟だった。新たに見たものや体験したことが上書き修正されて、その考え方は変化してゆく。

シンガポールは日本人以外にも現地のマレー人や中国、インドからの移民、さらには、支配者のイギリス人をはじめ欧米各国からやってきた様々な国籍の人々が住んでいた。生まれ育った環境が違えば、服装や行動様式はかなり違ってくる。

当時の人々は現代人と比べて、日本食や日本製品への執着が強く、グダン族の駐在員一家もミドル・ロードの日本人街にはよく足を運んだ。ノブや貞雄もそうだった。

「下町族」の領域である日本人街にもよく出かけた。

そこに住む日本人は、同じ日本人でありながら自分たちのようなグダン族とは違う生活習慣や思考を持っている……。この世に生きる人々には、様々な生き様や考え方があるものだ。あたり前のことなのだが。片田舎の暮らしでは、知り得なかったことだった。

外地での新婚生活でノブが知ったこと、そこから起きた心境の変化。それが、嘉子の教育やその将来にも大きくかかわることになる。

■最初の子はシンガポールで生まれたから「嘉子」と名付けた

半円形の窓に施された漆喰(しっくい)装飾やパステルカラーの家々がならぶ街並みに、南国の強い日差しが降り注ぐ。通りに軒をつらねる建物の大きく張り出した屋根は、アーチ状の柱で支えられ、それが日差しを避ける格好の通路として機能していた。

軒下にできた日陰の小径を、つばのないイスラム帽を被かぶったマレー系の男性、鮮やかな色のサリーを身にまとったインド人女性、でっぷりと肥えた商店主風の中国人など、さまざまな人種が行き交う。

三淵嘉子が生まれてはじめて目にしたのは、おそらく、こんな感じの眺めだろうか。彼女は大正3年(1914)11月13日にイギリス領シンガポールで生まれている。名前に使われている「嘉」の一字も、シンガポールの漢字表記「新嘉坡」に由来する。

熱帯の街での暮らしは、まだ赤ん坊だった嘉子の記憶に残っていないだろう。が、彼女の父母の意識には、この異文化体験が少なからぬ影響をもたらしたようだ。それは帰国後の子どもたちの教育にも影響する。

滞在中に生まれた嘉子が2歳になった時、貞雄はニューヨークに転勤となり、彼女は母・ノブとともに丸亀の実家へ戻って父の帰国を待った。シンガポールから日本へ。嘉子もまた周辺環境の激変に困惑しただろうか。しかし、当時はまだあまりに幼く、丸亀での暮らしについて彼女はほとんど記憶していない。

----------

作家

大阪芸術大学卒業。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。著書に『ウソみたいだけど本当にあった歴史雑学』(彩図社)、『牧野富太郎~雑草という草はない~日本植物学の父』(角川文庫)などがある。

----------

(作家 青山 誠)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【ベストコミック大賞 2024 作品部門】読者が選ぶ作品ナンバー1は?

Woman.excite / 2025年1月1日 14時0分

-

〈選択的夫婦別姓〉嫁ぎ先でのお酌、配膳、セクハラに打ちひしがれた女性が「すべての元凶は望まない改姓にある」と考えるワケ

集英社オンライン / 2024年12月28日 13時0分

-

世間の「専業主婦なんだから」攻撃にうんざり。「働かない女性に存在価値はないのでしょうか」

オールアバウト / 2024年12月20日 22時5分

-

「あなたに一番似合わない色は黒です。似合うのはカラフルな色」平凡な専業主婦が44歳で自分を突き動かす信念に出会うまで

OTONA SALONE / 2024年12月14日 20時20分

-

義実家に振り回されて、もう限界。「私は便利屋じゃない!!」次男の嫁だから大丈夫と思っていたのに…

OTONA SALONE / 2024年12月13日 18時30分

ランキング

-

1今こそすべき痩せるコーヒーの飲み方4つ

つやプラ / 2025年1月9日 12時0分

-

2燃費を良くする運転のコツがデータでズバリ! ガソリン価格は1月16日から1リットル185円に急騰

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月9日 9時26分

-

3切断面が青い大根、食べられる? 農林水産省がその原因や対処法を解説

まいどなニュース / 2025年1月8日 16時51分

-

4「家族だからいいでしょ」妻の実家に帰省、親戚の集まりで“使用済み”の割り箸を渡されて…

日刊SPA! / 2025年1月9日 8時52分

-

5ホンダ「シビック」がマイチェンして人気化した訳 新設定のMT専用「RS」のマニアックな世界観

東洋経済オンライン / 2025年1月9日 12時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください