なぜあなたの「たとえ話」はいつもつまらないのか…誰でも絶妙な比喩が使えるようになる"伝え方の型"

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 16時15分

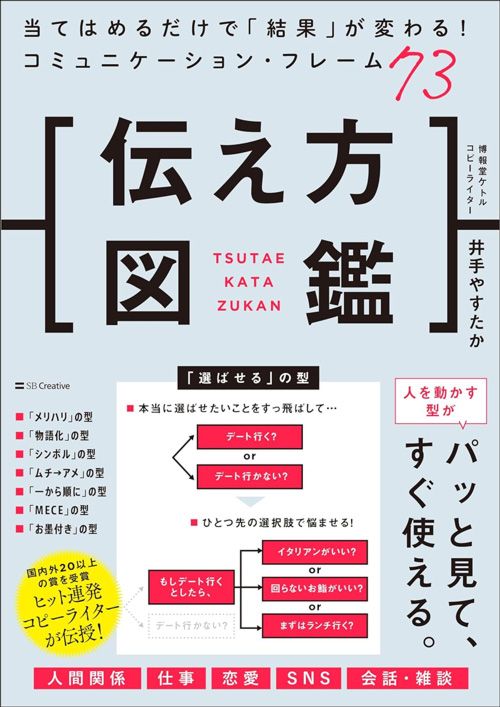

※本稿は、井手やすたか『伝え方図鑑』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。

■社内新人研修で「仕事論」を語ることに

ここでは、「抽象的なこと/曖昧なこと」を伝える型を事例をもとに紹介していきましょう。

ここでのケースは「営業の先輩として、社内新人研修の講師を依頼されたCさん」です。

「抽象的なこと/曖昧なこと」の代表的な例として「『仕事論』というテーマで自由に語ってください」と依頼されてしまったケースを考えてみたいと思います。

【状況】

今年で入社7年目のCさん。経験を積んだ営業の先輩として、また若手の悩みがわかる身近な先輩として、入社したばかりの新人たちに「仕事とは何か」を彼の視点から教えてほしいと人事部から依頼がありました。

彼は悩みました。伝えたいことはたくさん思い浮かぶけど、「仕事」という抽象的で曖昧なテーマを、どのような構成で伝えれば最も効果的なのか、さっぱり思いつきません。

何も考えず、とりあえずマイクを持って1時間しゃべるだけでもいいか……? とも考えましたが、それだとCさん自身がラクをできるだけで、新人たちにとって本当に充実した内容になるとは言い切れません。先輩としての威厳を見せつけるためにも、ぜひとも説得力のある研修にしたいところです。

そこで役に立つのが「伝え型」たちです。これらに一つずつ当てはめていくだけで、研修の内容はある程度完成するはずです。

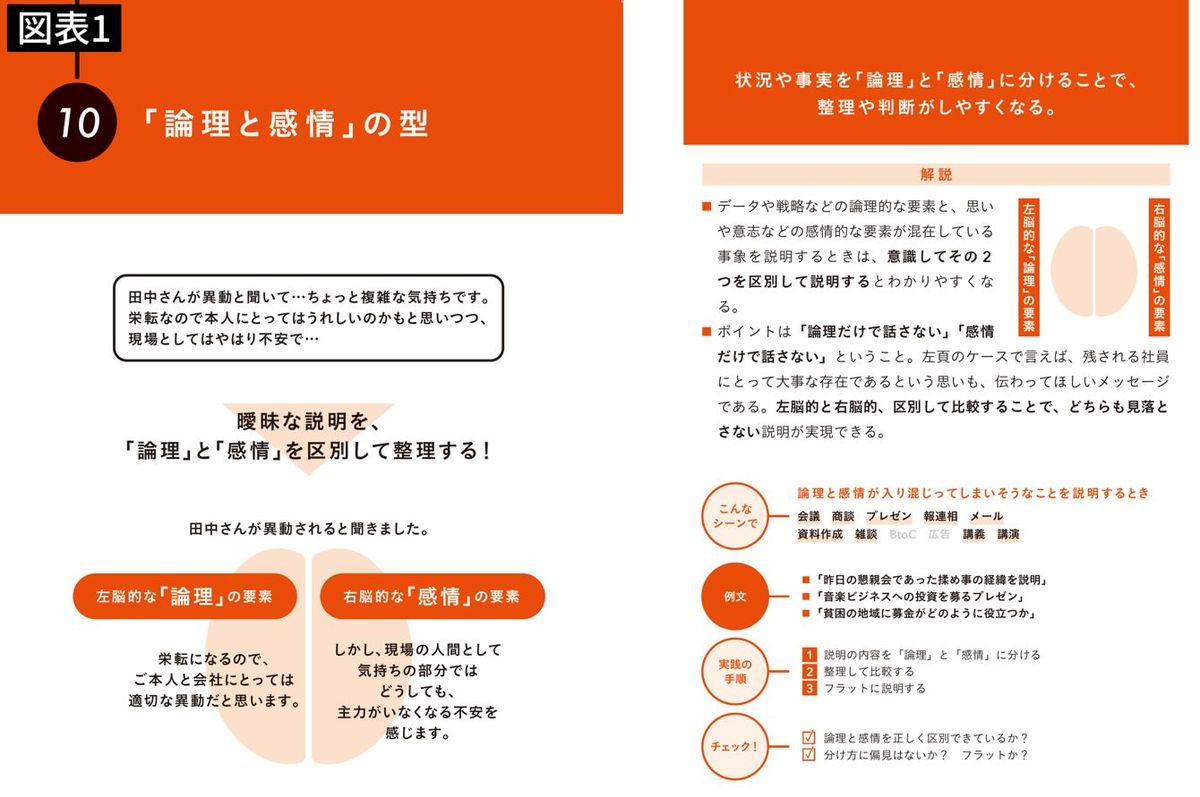

■「論理」と「感情」に分けると状況を整理しやすくなる

【「論理と感情」の型】

この型に則って、Cさんが考えた内容はこうです。

「仕事というものは、論理と感情を意識して分けて捉えるのが大切です。本質的に違う2つのものを1つの尺度で見つめてしまうから混乱しやすいのです。

たとえば、何か失敗してしまったとき。当然のように落ち込んでしまいますが、それは感情の話なんです。失敗したことを論理的に、冷静に見つめてみると、まずは迷惑をかけた関係者にお詫びの電話をしたり、二度と失敗しないように反省点をメモとして残したり、という論理的な行動ができるようになります。

そして、その行動とは別に、感情の部分をケアするために、落ち込んでいる気持ちを誰かに聞いてもらったり好きなアニメを観て発散したりして処理すればいいんです」

いかがでしょうか。「仕事で失敗したときはこうすべき!」と何の脈絡もなく説明されるよりは、より腑に落ちる内容になっているのではないでしょうか。

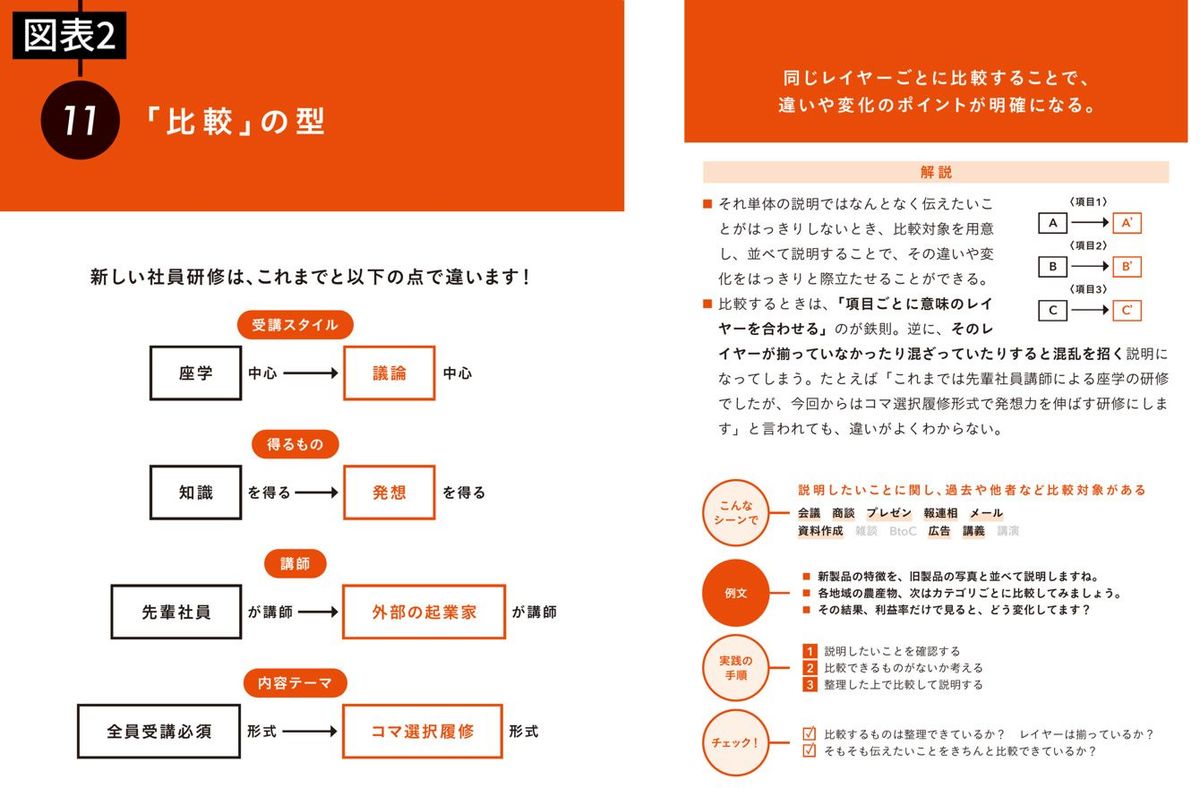

■「比較」を使うと違いや変化が伝わりやすい

【「比較」の型】

Cさんは、自分が思う「理想的な新人の姿」を彼らに伝えようと考えました。しかし、それをそのまま伝えても、尺度がないので曖昧に伝わってしまう可能性があります。なので、ここは【「比較」の型】の考え方により、様々なシーンにおいて「ふつうの新人」「できる新人」はどう違うか、という比較で語っていくことにしました。

仕事を指示されたとき:ふつうの新人は、指示された内容をしっかりこなす。できる新人は、指示された内容の背景や理由まで質問する。こんな感じで、「ふつうの新人とできる新人で差がつく10シーン」というタイトルでうまくまとめることができました。

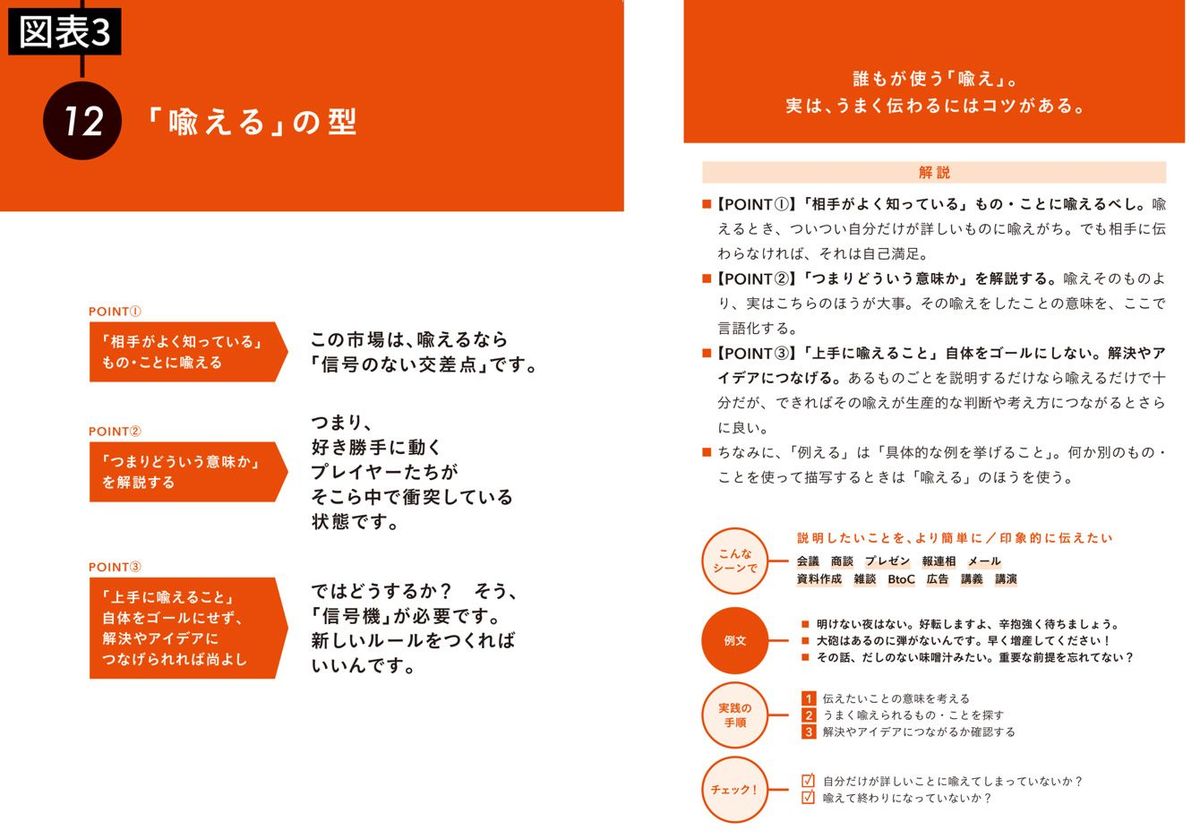

■「喩える」のが上手い人が知っているコツ

【「喩える」の型】

Cさんは、抽象的で曖昧な自分の仕事論を、何かに喩えることでわかりやすく象徴的に伝えようと考えました。彼はまず、「何に喩えるか」を考え始めます。

仕事の話だから……働きアリ? いや、それだと意志がない感じに聞こえてしまう。何でも悩みを解決する探偵……仕事って謎解きする感じでもないしなあ……。人と人の間に入ってうまく動かす潤滑油? いやいや、就活生じゃあるまいし……。

というふうに次々と喩えるモノを考えていきますが、どれもイマイチです。この方法がうまくいかない理由は、喩えるモノのほうを先に考えているからです。大切なのは、「喩えることで何を伝えたいか」を先に考え、その後に最もふさわしいものに喩える、という順序。

今回Cさんが伝えたいことが、たとえば、「人を信じる・裏切らないこと」だとすると「誰かの“命綱”になる」という喩えができますし、「最後までそばで支え続けること」だとすると「伴走ランナー」、「いろんな意見をとにかく聞いて行動できる人」だとすると「考える耳」という表現もできます。

そして、伝えたいことと喩えるモノが見つかったら、あとは型通りの順番で伝えるだけです。

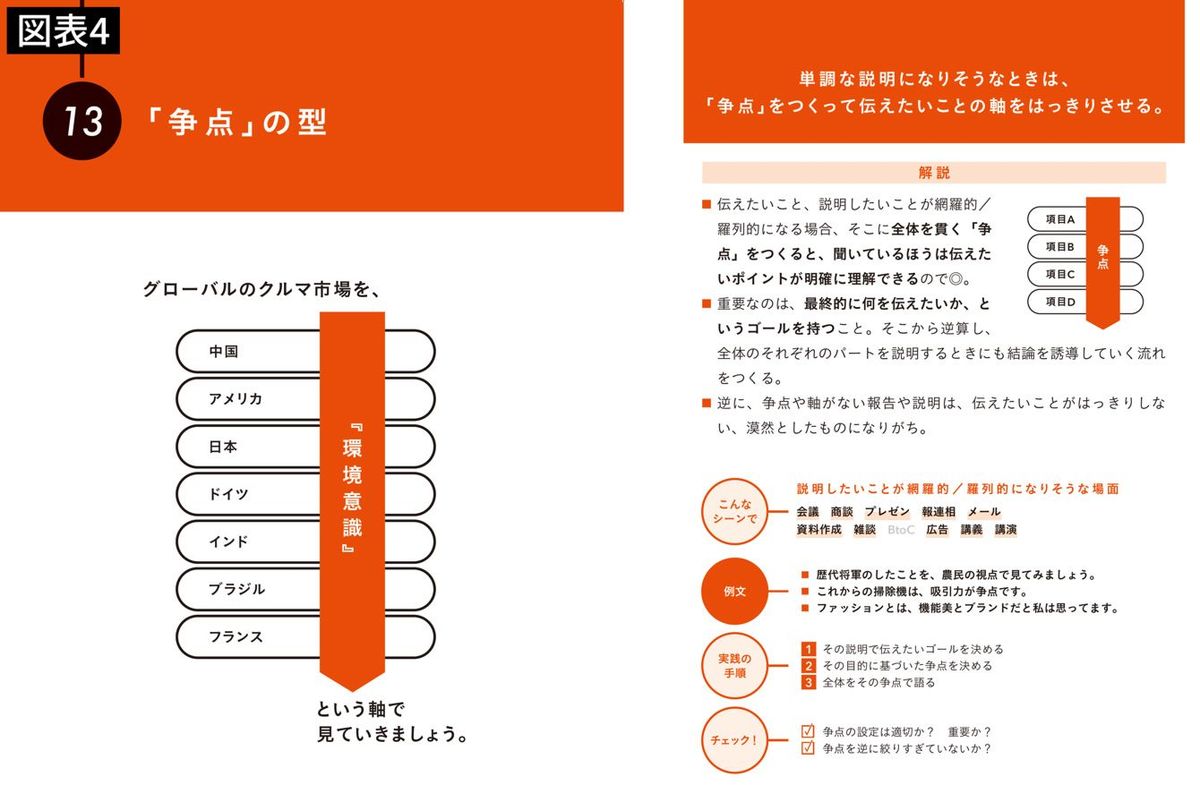

■単調な説明になりそうなときは「争点」をつくる

【「争点」の型】

その日の講義で一番伝えたいメッセージがはっきりしているのであれば、それを「争点」として全体の話を一貫する、というやり方もできそうです。たとえば、Cさんが新人たちに最も伝えたいことが「常に“チームの目的”と“自分の成長”を重ねること」だとすれば、その日のすべての講義の項目を、いちいちこの概念で語ればいいのです。

Cさんの経験談は「“チームの目的”と“自分の成長”が重なった仕事の事例」の話。

こんなときどうする? のシミュレーションでも、「“チームの目的”と“自分の成長”を重ねるには?」の演習をする、などなど。串刺しして話すことでおのずとそれが争点となり、新人たちの中にも大事なメッセージとして残るはずです。

という感じで、Cさんは新人たちへの研修をなんとか終えることができました。もちろん、新人たちや人事からの評判もよく、来年もやってほしい、と頼まれることにもなりました。でも、いちばん勉強になったのはCさん自身かもしれません。誰かに教えることは、自分の考えをアウトプットするということ。頭の中が整理できるなど、良いことが多いですよね。

----------

博報堂ケトル コピーライター/クリエイティブ・ディレクター

1980年生まれ、佐賀県出身。2004年東京大学経済学部卒業、博報堂に入社。マーケティング戦略プランナーを経て、2008年からコピーライターに転身。2024年現在、コピーライターとして培った「言葉の技術」を得意とするクリエイティブ・ディレクターとして、数々の広告キャンペーンやブランド戦略、PRでの話題化、商品開発/事業開発など幅広い案件を手掛けながら、社内外でコピーライティングやコミュニケーションに関する研修・講義などを精力的に行っている。2022年、出身地・佐賀市の情報発信強化アドバイザーに就任。国内外の主要な広告賞を20種以上受賞。Cannes Lions、AdFest、D&AD、NY Fes、LIA、Spikes Asiaなどの国際賞や、TCC新人賞/TCC賞ファイナリスト、ACC、日本ネーミング大賞、PRアワード、朝日広告賞、広告電通賞、グッドデザイン賞ベスト100、ギャラクシー賞、ユーキャン新語・流行語大賞などの国内賞も。

----------

(博報堂ケトル コピーライター/クリエイティブ・ディレクター 井手 やすたか)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

映画を「面白い」としか言えない人は何が足りないのか…そのとき意見を言える人が"頭の中でやっていること"

プレジデントオンライン / 2024年6月29日 15時15分

-

ADKマーケティング・ソリューションズ、2024年度TCC最高新人賞と新人賞を受賞

PR TIMES / 2024年6月28日 16時45分

-

「うまく言語化できない」瞬時に解決、すごいコツ 「説明下手すぎ問題」の原因は、"型"の意識不足

東洋経済オンライン / 2024年6月20日 10時0分

-

新卒の早期退職、背景に「10年で180度変わった価値観」 辞めないOJTを探る

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月13日 6時25分

-

30代上司を「ふつうやりづらい」50代部下が徹底サポートしたのはなぜ 接待ノウハウ、強気の顧客交渉まで指南

J-CASTニュース / 2024年6月9日 12時0分

ランキング

-

1意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください