本能寺の変は決して無謀なクーデターではなかった…明智光秀の計画を狂わせた2人の武将の予想外の行動

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分

※本稿は、本郷和人『喧嘩の日本史』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。

■織田信長と他の戦国大名の決定的な違い

どこの馬の骨でも使える人間は使う。才能のある者をどんどんと抜擢していく信長は、その点でも、当時の他の戦国大名とはかなり異なっていました。

前章でも述べたように、普通の戦国大名は、自分の本拠地は動かさず、領地を拡大したとしてもあくまでもそれは本拠地を守るための戦いでした。しかし、信長はそれを線的に考え、領地拡大とともに次々と本拠地を動かしていきます。それは彼の雇用人事観にもよく表れています。

たとえば、越前の朝倉氏は、応仁の乱に乗じて越前を奪い、戦国大名となった、まさに下剋上の草分けのような存在です。その後、一乗谷で5代100年にわたる栄華を誇りました。その朝倉の初代・孝景(朝倉敏景とも言います。朝倉家には孝景が二人いるので、以降は敏景とします)は、「朝倉敏景十七箇条」と呼ばれる家訓のようなものを残しています。

例を挙げると、「重い立場の人間でも、その息子の代までそのまま重い立場に就くことができるとは思うな」「戦の際には占いなどで作戦を決めるようなことはするな」というように、敏景の合理的な精神が窺えます。さすがに主君を追い落として、自分の実力だけで越前国を奪っただけのことはあります。

そんな合理的思考の持ち主の敏景でしたが、「十七箇条」のなかには「内政については他国の者はなるべく用いるな」という教えも含まれていました。現代の私たちからすれば、「国」とは日本全体を指し、「自分たちは日本人だ」という意識を持っているかと思います。しかし、戦国時代には、「俺たちは越前人だ」「俺たちは越後人だ」というようなまとまりで、人々は生きていたのです。

■才能でしか人を見ない異常さ

だからこそ、敏景は「越前国の政治は、越前の人間で行うべきだ」「どんなに才能がある者でも、他国の人間は信用できない」という発想の上に立って、右のようなことを述べたのです。いかに自分の本拠地となる「国」が、戦国大名にとって重要だったかがよくわかります。

あくまでも、自分の国の人間が仲間であり、他の国の人間はそうではない。国の重要な決定をしなければならない内政においては、他国の人は、どんなに優秀な人間であっても用いることはしない。このような方針は、他の戦国大名の人材登用を見ても、かなりスタンダードだったと言えます。

こうした戦国大名のあり方からすると、織田信長の抜擢人事は、ほとんど異常とも言えます。政治は同国人だけで行うという原則にはとらわれず、才能があるとみなした者は、どんどん抜擢していく。これが織田家臣団の特徴でした。

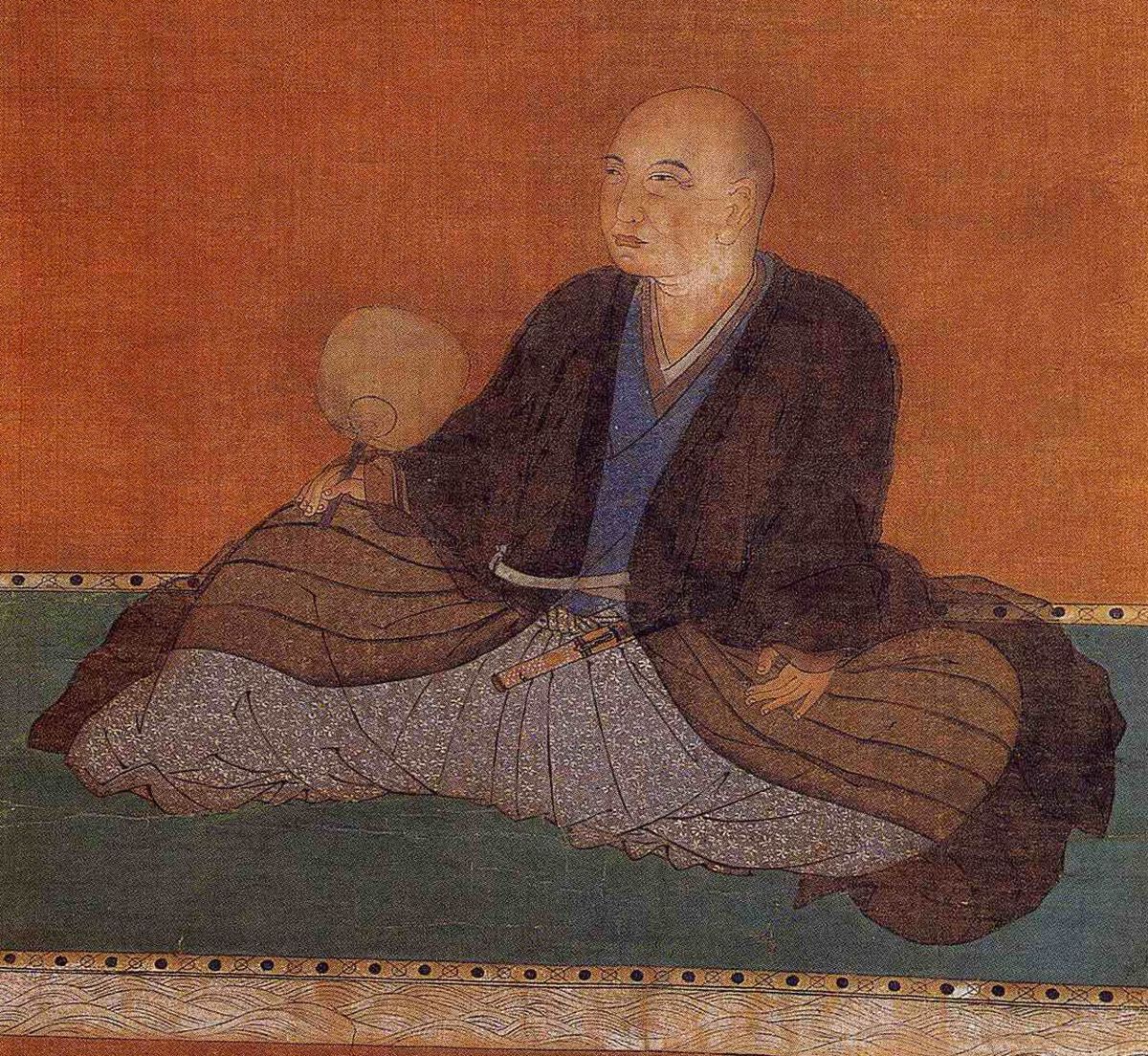

農民身分の羽柴秀吉を抜擢し、ほとんど経歴のわからない滝川一益を起用するなど、そうした登用を平気でやっています。そもそも、明智光秀にしても、織田家で登用されるまで、いったい何をやっていたのかよくわからない人物です。

比叡山焼き討ちで目覚ましい功績を上げたからか、光秀は坂本城を与えられ、城主になります。このように城持ち大名として城を与えられたのは、織田家では光秀が初めてです。歴代の家来を差し置いて、中途採用の光秀に坂本城を与える。信長は、人間を才能一本で見ていたということでしょう。

■裏切られることの連続だった信長の人生

しかし、このような抜擢人事には、どうしても波風が立ってしまうものです。才能一本で評価するということは、言い換えるならば、出世するためには、いかに手柄を立てるかが勝負になってくるわけで、そこには絶えず競争があり、それを励みにする者もいれば、そのために妬みを抱く者だって出てきます。

越前なら越前、尾張なら尾張と、国内の地縁・血縁・世襲でまとまるならば、ずば抜けた人材はいなくとも、こうした能力に基づく競争などはなく、まとまりのある家臣団として安定していたでしょう。

しかし、織田家臣団のように、前歴は不明だけれど、才能ある人間を抜擢するならば、当然、競争は激化し、その過程で抜擢人事に不満を抱く者も出てくることになります。その結果、信長は家臣や同盟者に裏切られることが多かったのです。

妹のお市の方を嫁がせてまで同盟を組んだ浅井長政には裏切られ、「主君殺し」の風評を持つ松永久秀には、その風評には目をつぶり雇い入れたにもかかわらず、二度も裏切られました。

摂津の国持ち大名に抜擢した荒木村重にも、信長は裏切られています。荒木もまたどこの馬の骨かわからないような人物ですが、自分が任命されると思っていた対中国地方、対毛利方面軍司令官に秀吉が任ぜられたことを不服に裏切ったのだと思います。なんとも、いかにもな理由です。

■光秀の謀反は驚くようなことではない

挙げ句の果て、京都を中心とした近畿地方の統治を一任した、自らの親衛隊隊長である明智光秀にまで裏切られてしまい、信長は本能寺の変で討たれてしまうのでした。このような点を踏まえると、光秀の裏切りは、さして驚くようなことではないということになるでしょう。

繰り返しますが、信長の人生は裏切られることの連続だったのです。行きすぎた能力主義は、家中の対立を生み、ちょっとしたもめ事が大きな事件へ発展してしまうのでしょう。その延長で、とうとう最後に光秀が本能寺の変を起こした、ということなのです。

半ばジョークで、ブラック企業に耐えかねた光秀が突発的に謀反を起こしたと先に述べましたが、真面目に言うと、光秀の見込みは決して甘くはありませんでした。

本能寺の変が起きたとき、北陸方面では柴田勝家が上杉氏と、関東方面では滝川一益が北条氏と、中国方面では羽柴秀吉が毛利氏とそれぞれ交戦中でした。さらに丹羽長秀は信孝とともにこれから四国に向かい、長宗我部氏と戦う準備に入っています。いずれも近畿地方から遠ざかっており、すぐには兵を京に向けることはできないと、光秀は踏んだのでしょう。

■ふたつの誤算

たしかに、信長が亡くなると、各方面軍はその対応に追われることになりました。たとえば、滝川一益は信長の死後、北条氏の総攻撃を受けて、命からがら、自分の本拠地である伊勢長島へと逃げ帰ってきています。謀反を起こした光秀を討つために兵を挙げている場合ではなくなったのです。

まだ信長の頃は、日本はひとつの安定した秩序としてまとまりを得ていませんでした。まとまるのは、秀吉による天下統一がなされる、もう少し後の話になります。

実際に信長というひとりのカリスマが倒れ、織田家の威光に翳りが見えると、世の秩序は一転、アナーキーな状態になってしまいます。ですから、光秀は日本列島の政治と経済の中心である近畿地方さえ押さえておけば、他の織田家の武将たちとも、互角以上に渡り合えると考えたかもしれません。

またこういう状況ならば、まず冷静に状況を観察しようというのが、賢明な判断です。実際に柴田勝家は動かずに、情報を集めて現状を分析することに努めています。それが当時の戦国大名の常識的な判断なのですが、秀吉だけが違う行動に出たのです。いわゆる中国大返しによって、極めて短時間で近畿へと兵を戻したのでした。

光秀の誤算は、ひとつはこの秀吉の早すぎる行動、もうひとつは盟友である細川藤孝と忠興の父子が、自分に味方しなかったことでした。細川氏自体は当時では6万石くらいの戦国大名ですから、兵の数としてはさほど多くはありません。

■盟友・藤孝への手紙に書いてあったこと

ただ、光秀の娘である玉(細川ガラシャ)を嫁がせ、親密な間柄であった細川氏ですら、光秀につかなかったことが、他の戦国大名たちにも影響を与えたことでしょう。このため、光秀につく大名は、思いのほか少なく、結果、山崎の戦いで秀吉らの軍勢に敗れ、敗走中に命を落とすのでした。

光秀は、細川藤孝を味方に引き入れるべく書状を送っていますが、そこには信長を討ったのは決して私利私欲のためでなく、藤孝の息子の忠興や、自分の息子の十五郎(光慶)のためであり、その地盤をつくったら家督を譲って隠居するという内容が書かれていました。

相手を説得するためならどうとでも言うだろう、まあ信じるに足りないな、と思っていたのですが、近年、もしかしたらこれは口からの出まかせではない可能性も出てきたのです。

歴史学の学説として、かろうじて科学的に認められるのは「石谷家文書」という確かな史料がある四国征伐阻止説のみ、と先に述べましたが、これと同じように同時代の史料として、本能寺の変をリアルタイムに報じ、解説を付した宣教師のレポートが、キリスト教会から見つかったのです。

■宣教師が残した「本能寺の変」の真相

私は直接、イタリア語やスペイン語で読むことができないので、その内容を詳しくここで述べることができないのですが、現在、日本近世史・外交史を専門とする慶應義塾大学の浅見雅一先生が、その翻訳と分析・解釈に取り組んでおられます。

仄聞するところによれば、その内容は、光秀の嫡子・十五郎がキリスト教の洗礼を受けようとしていたのですが、信長によって討たれそうになり、光秀は十五郎を守るべく先手を打ち、信長を討ったのだ、というもの。

なぜ信長が光秀の息子を殺そうとしたのかと言えば、裏切りの例ではないですが、これも先例があることなのです。

たとえば、同盟相手である徳川家康の嫡男・信康を、武田氏と内通していた嫌疑で殺させたという説もあります。そこには、光秀が藤孝に宛てた手紙にあるように、次の世代のことを考えてのことだったのかもしれません。息子の代のことを考えると、その脅威になる次の世代の有力者は早めに芽を摘んでおこうとしていたのではないか、ということです。

そのように考えると、柴田勝家には養子はいましたが実子はいません。羽柴秀吉も晩年になるまで実子はできませんでしたから当然いない。滝川一益にも息子はいない。そうなると、光秀の嫡男さえ排除できれば、織田家の独裁が可能となるということです。

家臣に厳しい織田信長も割と子供には甘かったのではないでしょうか。長男の信忠は織田家の家督を継がせて跡取りに、次男・信雄には伊勢を、三男・信孝には四国をというふうに、大した手柄を立てていなくても、それぞれ息子たちにはしっかりと領地を配分しています。

ともあれ、同時代の史料である宣教師のレポートに、どんな新発見があるのか、今後の研究成果が楽しみです。

----------

東京大学史料編纂所教授

1960年、東京都生まれ。東京大学・同大学院で日本中世史を学ぶ。史料編纂所で『大日本史料』第五編の編纂を担当。著書は『権力の日本史』『日本史のツボ』(ともに文春新書)、『乱と変の日本史』(祥伝社新書)、『日本中世史最大の謎! 鎌倉13人衆の真実』『天下人の日本史 信長、秀吉、家康の知略と戦略』(ともに宝島社)ほか。

----------

(東京大学史料編纂所教授 本郷 和人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ武田信玄と上杉謙信は10年にわたり「川中島の戦い」を続けたのか…名将がこだわった「信濃国」の本当の価値

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 18時15分

-

秀吉が山崎合戦で光秀に圧勝した決定的理由…織田家唯一の軍法を作った光秀は「策士策に溺れる」典型だった【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月9日 8時15分

-

「勝家の切腹を見て後学にせよ」真っ先にお市夫人を刺殺し自分の腹を十文字に切った柴田勝家の壮絶な最期【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 9時15分

-

「極悪の欲情が秀吉の全身を支配した」と書かれる女好き…秀吉が信長の姪・茶々を側室にした跡継ぎ以外の目的【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

NHK大河ドラマを子供に見せてはいけない…明智光秀が本能寺で信長を襲った理由は「私怨」ではない【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 8時15分

ランキング

-

1約300万円の「エヴァ」巨大フィギュア、発売中止 発送予定から“2年後に”告知と謝罪

ねとらぼ / 2024年6月28日 20時35分

-

2トヨタ「プリウスα」なぜ消滅? 「復活」の可能性はある? “ちょうどイイサイズ”に3列シート装備で「画期的」だったのに… 1世代限りで生産終了した理由は

くるまのニュース / 2024年6月28日 20時10分

-

3気になる汗悩みを解決!40・50代におすすめの制汗剤4つ

つやプラ / 2024年6月28日 12時0分

-

4初めての刺青は「中学時代」。離婚3回、4児のシングルマザーがたどり着いた“幸せ”の境地

日刊SPA! / 2024年6月28日 8時54分

-

5暴飲暴食続けた彼が40代で直面した「散々な」現実 トイレの便座が「割れた」ぐらい太っていた

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 16時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください