24年ぶりに商社トップに返り咲いた三井物産…100年以上前から"センスある社員"を抜擢してきた社風の強み

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 10時15分

■最初から能力のある人でも抜擢しないのが日本企業

うなぎ屋の修行を表す言葉に「串打ち3年、裂き8年」がある。つまり、11年は修行しろってことだ。高校野球でも、大谷翔平レベルの才能がなければ、1年生をいきなりレギュラーにすることはない。しかし、昨今の若者はこうした風潮を嫌い、入社1年目でも責任ある難易度の高い業務を望むという。

よほどの能力がある人でも抜擢してくれないのが日本企業である。しかし、戦前にはセンスがあってクリエイティブな人材を抜擢して成功した企業があった。三井物産である。

■呉服屋だったのに……150年前に三井物産ができたワケ

三井物産は1876(明治9)年7月に三井家によって設立された。ただし、その設立経緯が実に怪しげである。

江戸時代以来の大富豪・三井家は、呉服店から身を起こして両替商(金融業)にも手を伸ばしていたが、明治維新後、本業ともいうべき呉服店の業績が振るわず、銀行業への本格進出を渇望した。これに対し、明治政府の財政を握っていた井上馨(かおる)は「祖業たる呉服店を切り離したら、銀行設立してもイイよ」と無理難題をふっかけた。これであきらめるだろうとタカをくくっていたのだが、そこは商売人の三井家。形式上、呉服店を三井家の財産から切り離して、銀行設立を成就した。三井銀行、現在の三井住友銀行である。

今でこそ、三井グループは金融、商社、不動産、製造業(化学、金属、造船)など多くの業種を網羅しているが、当時の三井家の事業は呉服店と両替商だけだったので、前者を切り離すと、後者の銀行一本になってしまう。ここで銀行が破綻すると、百数十年の歴史を持つ三井家が路頭に迷ってしまう。そこで、裏番組の事業設立を目論んだ。それが三井物産なのである。つまり、銀行が破綻した時の保険のような扱いだった。

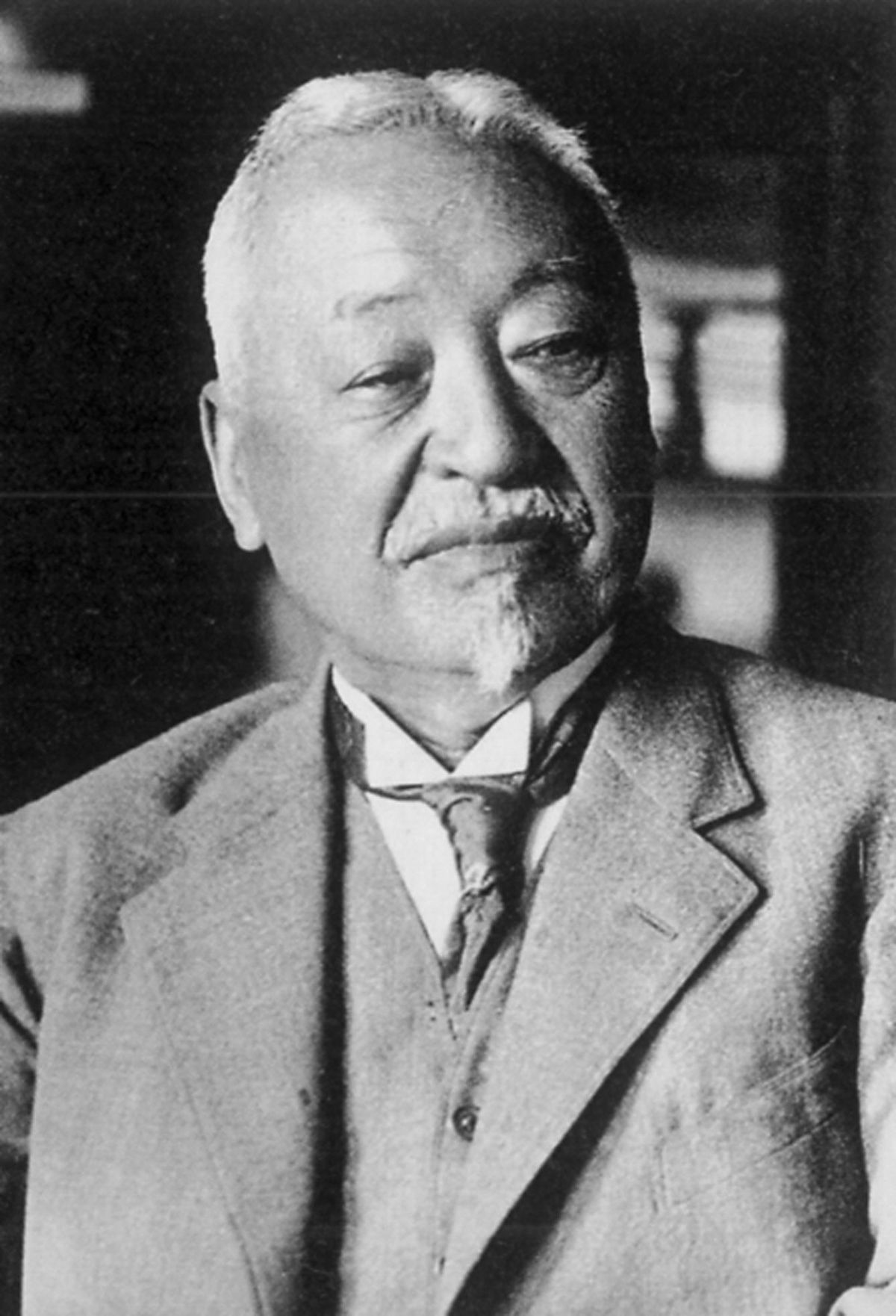

ところが、事実上の社長になった益田(ますだ)孝(たかし)はとんでもない切れ者で、ほとんど資産ゼロだった会社を、日本有数の大会社に育て上げた。1880年代になると、益田は紡績業の勃興を見越して紡績機械や棉花(めんか)の輸入に力を入れ、1890年代には外国間売買で成功。1900年代に三井物産の取引額は約2億円に達し、わが国貿易額の2割強を占めるに至ったのだ。

■ライバルの三菱商事とは何もかも真逆、設立経緯の違い

財閥系総合商社の雄といえば、三井物産の他にも三菱商事がある。ところが、両社は設立の経緯も、社風も全く違う。

三菱商事は、1918(大正7)年に巨大コングロマリット・三菱合資会社(ごうしがいしゃ)の営業部を分離して設立された。営業部の前身は売炭(ばいたん)部といって、三菱の鉱業部門(のちの三菱鉱業、現・三菱マテリアル)が生産した鉱産物を売買する目的で設立された。

ちなみに、三井財閥では、三井物産が官営三池炭礦(たんこう)の石炭の販売で利益を上げていたので、三池炭礦が民間に払い下げられる際に競り落とした。三池炭礦はのちに三井鉱山(現・日本コークス工業)になっている。つまり、三菱ではメーカーが主で商社が従だったのだが、三井ではその逆なのである。

■三菱ではメーカーが主で商社が従、三井はその反対

こうした関係は鉱山会社にとどまらない。三菱商事はあくまで三菱財閥の販売部門という色彩が濃かったが、三井物産は自らが商売を創造していって、その結果、三井財閥が拡大していった。

たとえば、三井物産が海外の有望技術の企業化として東洋レーヨン(現・東レ)が設立され、棉花の取り扱いは投機的な要素が強いと別会社にしたのが東洋棉花(総合商社のトーメンを経て、豊田通商に吸収合併)。貿易を行う関係上、船舶を保有し、その補修設備を持っていたのだが、戦時中に軍部から別会社化を要望されたらしく、三井船舶(現・商船三井)と玉造船所(三井造船を経て、現・三井E&Sグループ)を分離。また、海上保険の内製化として大正海上火災保険(三井海上火災保険を経て、現・三井住友海上火災保険)を設立した。

そんな訳だから、当然、物産と商事では人材の採用も教育、登用も異なっていた。1917(大正6)年に両社に願書を出した実業家・演出家の秦(はた)豊吉(とよきち)は、その違いを以下のように語っている。

「唯(ただ)大学生の口伝(くでん)として、三井物産は生き馬の目を抜くところだ。万事がすばしこくて、ぼんやりしている者は蹴落とされてしまう商売振りだが、三菱は万事が鷹揚(おうよう)で、おとなしくて、物事にあわてないで、どっしりしている、という伝説」(『三菱物語』)がある。

■社員教育に手厚い三菱、成績が良ければ給料アップの三井

次に教育・登用面だが、三菱は製造業が主体なので、社員教育は比較的手厚い。製造業ではずば抜けた天才が一人いてもそれだけでは回らない。組織的にチームで動くので、むしろ教育で底上げして、均質的な秀才を増産する方が合理的だ。

対する三井物産は教育より抜擢を重視した。クリエイティブなセンスを教育で修得させることはできない。それより、そういった人材を早めに見つけて引き上げた方が合理的である。ちょうど秦豊吉が三井物産に願書を出した頃(1910年代)に三井物産常務・山本条太郎(じょうたろう)が若手社員10名を突如抜擢し、5割の増給を実施した。

思い切った人材登用をする三井物産もエラかったが、それを見た三菱商事の対応も見事だった。当然、三菱商事でも、このような思い切った社員抜擢による効果を狙うべきだと意見が出た。しかし、当時の社長(岩崎久弥か)は「この三井の抜擢は山本氏あってこその優れた措置であるが、三菱に果たしてそれを査定する山本氏に匹敵する人物がいるであろうか。若し抜擢に的確性が欠ければ、効果どころか著しい弊害が起こるであろう」と指摘し、抜擢人事を行わなかったという(三井物産編『追想録 向井忠晴(ただはる)』)。

■ビジネスセンスがある人を抜擢し大きい権限を与える

三井物産では人材を抜擢するだけでなく、現場に大幅な権限移譲を行って、その才能を思う存分活用させるように努めた。

三井物産の支店長の権限は絶大で、銀行などの取引先は「こんな広範な権限を支店長に与えて、よく間違いがおこらないもんだ」と嘆息したという(野田一夫『財閥 経営者にみる生態』)。そして、成果を出した場合には莫大な報酬を約束した。

三井物産は各部・各支店が独立採算制を敷き、好業績の部署・人材には思い切ってボーナスを弾むことを惜しまなかった。信賞必罰で、5円ぐらいの昇給が普通だった時に、成績をあげたものは一挙に50円も昇給した。その一方、不成績だと容赦なく左遷させられた。

これに対し、三菱商事というか、三菱財閥では、各部門の稼ぎ高でボーナスに差をつけるということはなかったらしい。「岩崎(小弥太)さんの考えでは、各部門に人を配分するときも、本社が任命して、お前は倉庫をやれ、お前は銀行をやれという具合にやったわけだから、実績は必ずしも本人だけの責任ではない。したがって儲からんから差別をつけるというのは道理に合わないことになる」(野田一夫『財閥 経営者にみる生態』)。

■給料に差をつけず組織力で優れる三菱商事が戦後に大逆転

かくして、同じ財閥系総合商社といいながら、三井物産と三菱商事の人事・社風は全く別物であり、両社の業績にも大きな差が付いた。1937~43年の業界シェアの平均は、三井物産が18.3%、三菱商事が10.3%で、ほぼ倍近い。

第二次世界大戦で日本が敗戦すると、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって日本が占領され、財閥が解体された。その際、三井物産と三菱商事は徹底的に解散させられた。紙幅の関係から詳細は略すが、結果、元従業員が設立した新会社は百数十にものぼった。

巷間では「人の三井」「組織の三菱」といって社風を比較するが、これはそもそも三井物産と三菱商事の違いを表したものだという。両社は解散にあたっても全く違った動きをした。

■GHQに解体させられ、三井物産は内輪もめで再生が遅れたが……

三井物産は気の合う同士で新たに会社を興した。一方の三菱商事は、将来の再統合を見据えて部課単位に会社を作らせた。そして、1952年4月に日本占領が解除され、再結集が可能となると、三菱商事では長老(元社長)が陰で再結集への助言をして、新会社の合併を繰り返し、2年後の1954年7月に「大合同」を成し遂げて、三菱商事を復活させた。

一方、三井物産でも合併を重ね、2社に収斂(しゅうれん)されたのだが、元物産の長老2人が、それぞれの商社に肩入れし、両長老の意向を反映して現役社長も大合同を目前に控えながら、あえて踏み切ることをためらっていたという。結局、片方の商社が業績不振に陥り、弱気になってやっと合併協議が煮詰まり、1959年2月に三井物産の大合同となった。大合同がもたつく間、三井物産は三菱商事に商社トップの地位を奪われ、以来、後塵を拝するに至った。

(戦後の)昭和は三菱の時代だった。「オレがオレが」のバイタリティで戦前を制した三井物産は、その社風が裏目に出た。しかし、現在の好調ぶりから考えると、令和の日本では、昭和の成功体験を忘れ、戦前の物産風ビジネスがもっと見直されるべきではないだろうか。

----------

経営史学者・系図研究者

1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005~06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士(経済学)号を取得。著書に『企業集団の形成と解体』(日本経済評論社)、『日本の地方財閥30家』(平凡社新書)、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『豊臣家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』(角川新書)、『三菱グループの研究』(洋泉社歴史新書)など多数。

----------

(経営史学者・系図研究者 菊地 浩之)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

徳川慶喜でも岩崎弥太郎でもない…「新1万円札の顔」に起業ばかりしていた渋沢栄一がふさわしいワケ

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

【上場企業】総合・専門商社業界の「平均年収ランキング」発表! 2位は「三井物産」…1位の企業は「1939万4000円」

オトナンサー / 2024年7月2日 21時10分

-

「doda転職人気企業ランキング2024」 3位「ソニー」、2位「グーグル」、1位は?

J-CAST会社ウォッチ / 2024年6月27日 21時15分

-

最新!「難関業種への就職に強い大学」ランキング 5大商社、外資コンサル、テレビ、メガバンクを集計

東洋経済オンライン / 2024年6月26日 7時0分

-

ワンキャリア就活人気企業ランキング【文理別編】26卒春期速報

PR TIMES / 2024年6月5日 17時45分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください