「ベトちゃん、ドクちゃん」をどうやって分離すればいいのか…大手術を見送った日本赤十字社の重い葛藤

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 10時15分

■ベトナムの農村で相次いだ悲劇

ベトちゃんとドクちゃんは下半身が結合した双子でした。1981年(昭和56年)2月25日、ベトナム中部の貧しい農村で生まれました。

ベトナムは54年(昭和29年)、対仏独立戦争に勝利し、19世紀からの植民地支配から脱したものの、冷戦の最前線になってしまいました。ソ連や中国が支援する「ベトナム民主共和国」(北ベトナム)と、米国が支援する「ベトナム共和国」(南ベトナム)に分断され、米軍が65年(昭和40年)に北爆を開始したことで、「ベトナム戦争」が本格化しました。

米軍は北ベトナムの部隊が隠れることができるジャングルを除去し、食料となる農作物を奪うため、空から枯葉剤を散布しました。ベトちゃんとドクちゃんが生まれた農村もそのターゲットになった。ベトナム戦争は75年(昭和50年)のサイゴン陥落で終結しますが、枯葉剤が散布された地域ではその後、ベトちゃん、ドクちゃんのような先天性の欠損や奇形を抱えた子供が相次いで生まれました。

■「2人を助けて」という世論に動かされる

「兄のベトちゃんが脳炎による危篤状態でベトナム赤十字社が救援を求めている」。86年(昭和61年)5月、日赤はこの報道で命の危機に瀕しているベトちゃんとドクちゃんの存在を知りました。

当初、2人の救援に対しては慎重論が強かった。枯葉剤と結合双生児の発生との因果関係は公式に証明されていません。もし、この救援活動が反米運動のような政治的キャンペーンに利用されたら、赤十字としての中立性も危うくなるという理由でした。私も同じ考えでした。

しかし、当時5歳のベトちゃんとドクちゃんのいたいけな姿がメディアを通じて伝えられると、2人の救援を求める声が全国に広がりました。世論の高まりを受け、日赤も動かざるを得ない状況に追い込まれました。私は連絡員として医師3人と一緒にベトナムに出張することになりました。「くれぐれも2人を連れて帰ることのないように」。出発前、上司からはそう厳命されました。

■改造した特別機で日本に連れ帰る

ベトちゃんとドクちゃんが入院していたホーチミンのツーズー病院は、医療設備が脆弱でベトちゃんの高熱の原因を突き止めることもできませんでした。十分な医薬もなく、このままではドクちゃんにも感染が広がり、2人とも命を落としかねない状況でした。

病院の周辺を日本のメディアが取り囲んでいました。日本国内では「ベトちゃんとドクちゃんを救え」と義援金が続々と集まっていた。中曽根康弘首相が支援に前向きな発言をしたことで、日本政府も2人の受け入れに同意することになり、私たち日赤が2人を日本に連れ帰ることになりました。

危険な状態の2人を日本に移送するため、退役間もない日航機の提供を受け、医療用に改造しました。ベトちゃんとドクちゃん、日赤とベトナムの医師、看護婦、私も乗り込んだ特別機は、86年6月19日に羽田空港に降り立ちました。双子の兄弟は治療のため、ただちに日赤医療センターに運び込まれました。

■分離手術の成功率は80~90%

日赤の医師チームは、内科的な治療を施してベトちゃんの回復を見守りながら、臓器の数や位置、結合の状態、血液の流れ、神経の支配状況など、解剖学的検査を行いました。ベトちゃんは後遺症の影響で知能の回復の見通しがつかない状態と判明しました。ドクちゃんは完全に回復しました。その人なつっこい性格で日赤関係者の人気者になりました。

3カ月が過ぎた頃には2人の容体は安定していました。危機を脱したこの段階で、ベトナム側は2人の分離手術を望みます。「このまま結合双生児として人生を歩むのは、当人たち、介護する関係者にとっても大きな困難と負担が伴う。ついては、医療水準の高い日本で分離手術をしてほしい」。そのように強く求められました。

ドクちゃんはすでに物心がついていたので、悲しいことですが、重度の意識障害で動けないベトちゃんの存在が邪魔になっているように見うけられました。

日赤で検査データを検討すると、外科、整形外科、形成外科の見立ては、「分離手術の成功率は80~90%」という結果になりました。内科は「分離した後の感染症リスクの増大やその他の肉体的な影響が懸念されるが、反対はしない」という態度でした。

■2人の将来がかかった手術に葛藤

結論を出す立場の日赤は、数々の医療倫理的な問題に頭を悩ませました。

〈2人共通の臓器をどのような基準でもって配分するのか〉〈ひとりの命を救うため、もうひとりの命を犠牲にするという選択は許されるのか〉〈患者は自国の医療水準で最善の治療を期待するのが原則だ〉

ほかにもさまざまな論点が存在しました。〈切り離すのはかわいそうだ〉という情緒的な世間の反応。〈補完しあって生きながらえてきた2人の将来は天命に任せるべきだ〉という儒教的な考え。〈これ以上の世論の圧力や経済的・人的負担に耐えられるのか〉という組織的な事情。失敗した場合の日本とベトナム両国の友好関係への影響を懸念する声もありました。

日赤が下した判断は、「2人の生命を救うという緊急移送の本来の使命は達成された」「日本での分離手術は見送る」というものでした。

2人は87年(昭和62年)10月下旬、およそ130日ぶりに母国に戻りました。すると、兄ベトちゃんの容体は安定したものの、昼夜無意識に動くようになったため、次第に弟ドクちゃんに衰弱がみられるようになりました。そして1年半が過ぎた頃には、2人ともに状態が悪化してしまった。88年(昭和63年)の夏に至り、ベトナム側はついに分離手術を決断しました。

■「もし失敗したら…」とためらう医師たち

日赤はベトちゃんとドクちゃんを帰国させた時、引き続き最善の協力を行うと約束していました。また、必要に応じて医薬品などをベトナムに送り、現地での治療を支援してきました。そしていよいよ分離手術という局面を迎え、私はその支援を担当する日本側の医師をそろえる担当になりました。

候補に挙がった専門医を訪ねて協力をお願いしました。「私ならこうするね」などと意見はしてくれるのですが、誰も引き受けてくれません。内心は「もし、失敗したら、大変なことになる」と腰が引けていたのでしょう。

結局、日赤の医療スタッフのなかから、定年間近の麻酔医の先生と血液の専門家、人工透析の技術者、そして彼らをサポートする私の計4人が派遣されることになりました。

■冷房もない手術室によりすぐりの医師団

1980年代後半に米ソの雪解けが進みましたが、冷戦構造は残っていました。共産圏への輸出規制に抵触するため、日赤の麻酔機器をベトナムに持ち込むことができず、スウェーデンから調達することになりました。

ベトちゃんとドクちゃんが分離手術を受けるホーチミンのツーズー病院の手術室は、冷房もなく扇風機があるだけのただの部屋でした。施設や設備は頼りなかったものの、ベトナム側は全国12の病院からよりすぐりの医師ら70人を集めたチームを結成しました。3回にわたって綿密なリハーサルを行い、できうる限りの体制を整えました。

手術本番を迎えた88年(昭和63年)10月4日。私は手術のあいだ、ひとり別室で待機していました。そこに日本のテレビ局から借りた小さなモニターを設置し、手術室とつないだ映像を見守りました。別室では医師団が待機していて手術の経過を確かめながら、順次交代し執刀を続けました。

ベトちゃんとドクちゃん、それぞれに執刀医がついた大手術です。麻酔の開始から縫合まで17時間に及びました。私はずっとモニターに釘付けで、「あっ、切れた」「うまく外れたな」と、固唾(かたず)を呑んで手術の経過を追い続けました。

■障害を抱えた子供たちはほかにもいる

壮絶なベトナム戦争を経験した現地の医師たちの執刀技術は確かでした。日赤の医療スタッフも「執刀に13時間」「麻酔が切れるまでプラス3時間」という事前の想定に従い、血圧や脈拍、呼吸、体温、意識をチェックしながら的確に麻酔の投与を調整しました。

手術は無事成功し、2人は手術室を出てから30分後に覚醒しました。分離手術を完璧にサポートした日赤の貢献は称賛され、ホーチミン市から私たち4人に名誉市民賞が贈られました。

私は日本を出発する時、手荷物のなかに喪服を忍ばせていました。着る必要がなくなってほっとしました。ただ、手術成功の興奮に包まれる病院を出て、ホーチミンの街を歩いていると、ベトちゃんやドクちゃんと同じような障害を持った子供たちを見かけ、複雑な気持ちになりました。

なぜ、2人には多くの義援金が集まり、7200万円もの費用をかけた手術の恩恵が施されたのか。2人の加害者が米軍なのだとしたら、ベトナム戦争後に障害を抱えて生まれた子供たちの医療支援は、米国政府の責任で行われるべきではないのか。そんな疑問が浮かび、人道支援の公平性について考えさせられました。

メディア対応の責任者だった私は、現地で最後に発表した日赤の声明文を次のように結びました。「不幸中の不幸を背負って生をうけた2人を救うことで、他の多くの子供たちに夢と希望を与えることを願っています」

■弟「ドクちゃん」と結婚相手をハグ

2人の分離手術から18年が経過した2006年(平成18年)。25歳の立派な青年になった弟のグエン・ドクさんが来日しました。その時、自身の結婚を報告するため、お相手を伴って日赤の本社を訪ねてくれました。

私はこの前年に日赤の社長に就任していました。あのドクちゃんが綺麗なお嫁さんを連れてきた。ついうれしくなり、「君の奥さんはチャーミングだ」と言いながら、2人をハグして祝福しました。

兄のグエン・ベトさんは分離手術後もずっと体調が不安定で、重い障害を抱えての入院生活が続いていました。苦難を分け合った弟が幸せをつかんだことを見届けると、この翌年、安堵したかのようにホーチミンのツーズー病院で息を引き取りました。

■ジュネーブ条約の趣旨に立ち返るべき

ベトナム戦争の終結からもう半世紀になろうとしています。いまだに気になっているのが、枯葉剤を「エージェント・オレンジ」と呼び、戦術兵器として使用した米国の責任です。ベトナムではあの戦争以来、障害を抱えて生まれてくる子供たちが増え、その傾向は数世代に及んでいます。しかし米国では、ベトナムの戦場にかり出されるアメリカの若者を救うためには、エージェント・オレンジの使用はやむをえなかったという論調が根強いのです。

ジュネーブ条約は〈紛争当事者が戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は無制限ではない〉とさだめています。禁止事項として〈過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器、放射物及び物質並びに戦闘の方法を用いること〉〈自然環境に対して広範、長期的かつ深刻な損害を与えることを目的とする又は与えることが予測される戦闘方法及び手段を用いること〉などを挙げています。

この条約を締約しているにもかかわらず、化学兵器や対人地雷、クラスター爆弾といった残虐な兵器を戦闘に使用する国が後を絶ちません。

現代においても、ロシアによるウクライナ侵略やガザ地区でのイスラエルとパレスチナの戦闘、シリアの内戦などで、非人道的な兵器の使用が報告されています。武力紛争を地球上からなくすことは、人類の歴史を鑑みると難しいのかもしれません。

ならばせめて、武器使用による残虐な被害を最小限にとどめ、とりわけその累が未来を担う子供たちに及ぶことを防ぐ必要がある。世界の指導者はいま一度、ジュネーブ条約の趣旨に立ち返り、条約の順守を確かめ合うべきではないでしょうか。

----------

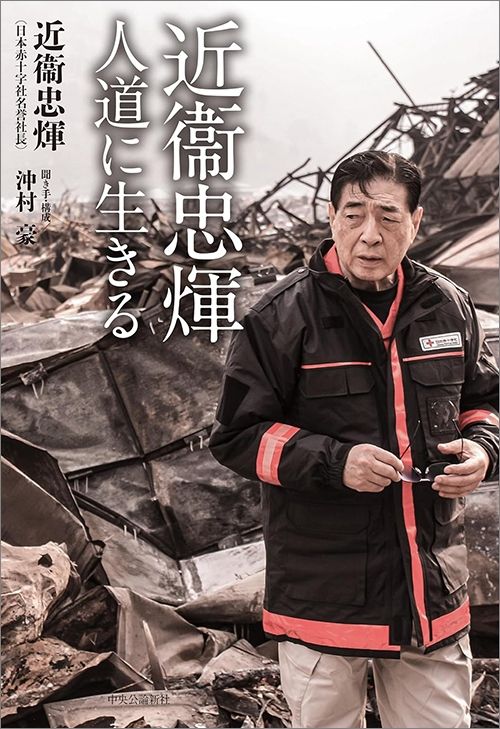

日本赤十字社名誉社長

1939年東京生まれ。学習院大学卒業後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに2年間留学。1964年日本赤十字社入社。2005~2019年日本赤十字社社長。2009~2017年国際赤十字・赤新月社連盟会長を兼務。2022年、長年にわたる人道支援活動の功績が国際的に認められ、個人に贈られる国際赤十字・赤新月運動における最高位の褒賞アンリー・デュナン記章受章。近衞家31代当主。著書に『近衞忠煇 人道に生きる』(中央公論新社/聞き手・構成 沖村豪)がある。

----------

(日本赤十字社名誉社長 近衞 忠煇)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「どんな患者さんでも、血液型も関係なく入れられる」A・B・O・AB型を問わない『人工血液』の開発に成功 一体どんなもの?奈良県立医大

MBSニュース / 2024年7月2日 11時51分

-

脳神経の再生医療に光明…捨てられるはずの血液の成分“血小板”を活用し『PL液』を生成 幹細胞の増殖に期待

北海道放送 / 2024年6月24日 21時13分

-

誤診で16歳男子高校生死亡 名古屋日赤、十二指腸閉塞

共同通信 / 2024年6月17日 18時20分

-

名古屋の日赤病院で誤診、男子高校生死亡

共同通信 / 2024年6月17日 16時50分

-

「手紙を読んだ愛子さまの目からは涙が」愛子さまの日赤ご勤務に寄り添う天皇ご夫妻との“絆”〈ご成婚から31周年〉

CREA WEB / 2024年6月9日 6時0分

ランキング

-

1ミラノ風ドリア「480円→290円」で売上数3倍…創業者が「サイゼリヤの料理は、まずくて高い」と語る深い理由

プレジデントオンライン / 2024年7月4日 8時15分

-

2定年後に、見落とすと厄介な出費「3選」とは?

オールアバウト / 2024年7月3日 21時40分

-

3Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

4寝るときにエアコンが欠かせません。電気代が安いのは「冷房」と「ドライ」どちらでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 2時0分

-

5痩せたい人は注目!実は有能なきゅうりの痩せ効果&食べ方

つやプラ / 2024年7月3日 12時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください