明治時代の日本人なら全員知っていた…日本初の紙幣に描かれた人物「神功皇后」を日本人が忘れ去った理由

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 10時15分

※本稿は、井沢元彦『歴史・経済・文化の論点がわかる お金の日本史 完全版 和同開珎からバブル経済まで』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■なぜ人は「ただの紙切れ」をお金と認めるのか

本位制度とは何かといえば、専門書にはたとえば「貨幣の一般的受領性を保証する仕組みのこと」だ、などと書いてある。

一般的受領性などというと難しそうだが、実は簡単で、たとえば千円札を持ってコンビニに買い物に行くと、店員は商品の代金としてそれを受け取る。「こんな紙切れでは商品と交換できない」とは決して言わない。つまりこの千円札(正式には日本銀行券)は少なくとも日本国内ならどこでも「お金」として通用する。このことを「この日本銀行券には一般的受領性がある」という。

このことは当たり前のようだが、すべての前提を白紙に戻して考えてみよう。

日本銀行券は単なる印刷物で原価は確か数十円だ。つまりそれを「モノ」として見るなら、これが金貨や銀貨のようなコインなら地金としての価値があるが、紙幣では「数十円の価値しかない紙切れ」に過ぎない。では、なぜ人はこれに「千円の価値」を認めるのか?

「政府が保証しているから」、その通り。しかし今と明治では保証の仕方が違った。

■「金本位制度」とは何か

欧米列強にも、日本の紙幣を相応の価値があるものと認めさせるためには、単純な保証ではなく実際にその紙幣の額面の金額に見合う貴金属と、いつでも交換する体制を整えておく必要がある。このような紙幣を兌換券(だかんけん)と呼ぶ。だから、紙幣を発行するためには、まず「兌換」の対象とする貴金属を何にするかを決めなければならない。それが金なら金本位制、銀なら銀本位制になる。

実は当初日本は銀本位制をとる方針だった。世界の貿易で決済に使われているのが銀貨であり、もう一つ、幕末にきちんと交換レートを決めておかなかったので、日本の金が大量に海外に流出してしまったからである。

金の見返りには銀が入ってきたので、ある程度の量を確保できることから、銀本位制でいくしかないと実行寸前まで行ったのだが、これに待ったをかけたのが海外視察中の伊藤博文であった。当時欧米列強では金本位制が評価されており、世界の趨勢(すうせい)はそちらの方向であったからだ。

価格の変動しやすい銀に比べて金の方が安定している。特にイギリスが金本位制を採用したのも大きかった。しかし実際は金保有量の少なさがネックとなって通貨制度はなかなか安定しなかった。

金もさらに流出した。日本人が商品の代金として外国人に紙幣つまり兌換券を渡した場合、外国人はそれをそのまま持ち帰ったりはせず金と交換する。中央銀行に行く必要もない、本位通貨として壱圓金貨が発行されているから、それと等価交換すれば一円分の金の現物が手に入る。それを国外に持ち出す、つまり流出するということになる。それゆえ一時的に金銀の複合本位制が施行されたこともあった。日本が完全に金本位制になったのは、1897年(明治30)、日清戦争に勝利して賠償金を獲得した時であった。

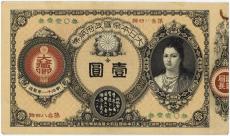

とにかく明治の初期、なんとか本位制が成立したので紙幣を作ることになったのだが、問題は紙幣の「顔」である。今度は「龍」でごまかすというわけにはいかないからだ。(参考 第2回参照)

■紙幣の最大の欠点は「偽造しやすい」こと

実は最初の紙幣の図柄も「龍」だった。しかし問題は、コインと違って精密な絵を印刷で大量生産する技術は日本にはなかったことだ。印刷機もない。そこでドイツの印刷会社にデザインを送り紙幣を印刷してもらうことにした。これを明治通宝(ゲルマン札)と呼ぶ。海を越えて送られてきたこの紙幣、1872年(明治5)にさっそく発行されたが、流通するにつれて不満が高まってきた。まずは偽造しやすいということがあった。

コインと同じく紙幣にも国王の肖像などを使うのが西欧社会では一般的だったが、その理由はまったく違っていた。コインはその人物の業績を顕彰し記念するために肖像を使う(参考 第2回参照)のだが、紙幣に肖像を使うのは第一に偽札防止のためであった。

紙幣の最大の欠点はもともと「印刷物」であり、地金のようにそれ自体に価値はまったくないということである。だから偽札造りが成功すれば犯罪者は濡手で粟の大儲けができる。何としてでも偽札を防止せねばならない。そのためにはどんなに記憶力の弱い人でも一見して「これは何の絵」だとはっきり認識でき、さらにその形状を簡単に記憶できるものがいい。

■人間が簡単に覚えられる絵柄は「顔」

龍の絵はひと目で「龍」だとわかるが、細かい部分まではなかなか記憶できない。記憶できないということは、偽札が細かい部分で真札と違っていても区別がつかない、ということになる。実はかなり複雑な「絵」なのに人間が簡単に覚えられ、ほかのモノとの見分けがつくのが「顔」つまり人の肖像なのである。

また、この明治通宝は紙の質にも問題があった。どうも洋紙は高温多湿な日本の気候に合わないらしく早く劣化する。日本の気候に合った和紙を使った方がいいのではないか、という議論が起こってきた。

もちろん新しい紙幣を作るとしたら、それは西洋のように人物の肖像を入れたものでなければならない。そこで日本国内で紙幣を印刷することになった。だが、そんな精密な印刷ができる技術者は日本にいない。そこで「お雇い外国人」としてイタリア人のエドアルド・キヨッソーネが招かれることになった。キヨッソーネの専門は精密な銅版画を作ることで、彼が「改造紙幣」の印刷原版を作ることになった。

■日本で初めて紙幣の絵柄に選ばれた人物

問題は誰の肖像を選ぶかだ。もちろんキヨッソーネ自身が選んだのではない。彼が作ることを命じられた原版の肖像は神功(じんぐう)皇后であった。

彼女のことをあなたはご存じだろうか。明治の人間で、少なくとも知識階級で、彼女のことを知らない人間は一人もいなかっただろう。しかし今はまったくと言っていいほど忘れられている。これが日本人のダメなところで、歴史というすばらしい資源を生かし切れていないのも、こういうところに由来する。

一応、国語辞典にも「記紀に伝えられる仲哀天皇の皇后。名は気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)。仲哀天皇の没後、懐妊のまま朝鮮半島に遠征し、帰国後に応神天皇を出産したといわれる」(デジタル大辞泉)などと簡単な解説はある。

「記紀」とは『古事記』『日本書紀』のことだが、私に言わせれば「神功皇后とは何者か」がわかっていないと日本の歴史はわからないほどのビッグネームなのである。

■歴史とは政治経済文化の混合物

一昔前は、子供たちに神話を教えることは戦前の誤った歴史の教え方で、そんなものは教える必要がないと声高に主張する教育関係者がいた。いや、今もいるのかもしれない。こうした人たちは歴史教育とは何かがまったくわかっていない。

たとえば「江戸時代の武士階級は朱子学を基本教養としていた」という厳然たる事実がある。それを知ることによって初めて、朱子学が具体的に当時の政治や経済にどのような影響を与えたかがわかってくる。一つの例として、農業に基づく幕政改革は支持されたが、商業振興策は卑しいものとして軽蔑された。そして、それだけでも、渋沢栄一の為した意識改革の偉大さがわかる。

同じように日本最初の肖像紙幣の肖像に「なぜ神功皇后が選ばれたのか」がわからなければ、当時の歴史も政治も経済もわからなくなる。歴史とは政治経済文化の混合物だからだ。朱子学を道徳の中心に据える中国では決して民主主義は生まれない。人間には優れた人間と劣った人間がいて絶対に平等ではない、と朱子学の信者は考えるからだ。

だから科挙という「朱子学の試験」で合格した人間を社会の指導層にすればいい。これが「士」であとの「農工商」は、エリートである「士」の指導に従っていればいい、という考え方になる。絶対に一人一票あるいは四民(士農工商)平等ということにはならないのだ。

ところが日本では吉田松陰らが中心となってこの不平等を克服した。具体的には天皇を神に等しいところまで持ち上げ、それであるがゆえに天皇の下では貴族も武士も庶民も平等ということにした。本場中国の朱子学が絶対に成し遂げられなかった四民平等を実現し、これは大正デモクラシーへと続く日本民主主義の基盤となった。

■過ちの歴史も教えないといけない

しかし人間の作った制度や機構はどんなに優れたものでも必ず欠陥がある。

人間は神ではないから当然なのだが、この「一君万民主義」を構築するにあたって、日本人が天皇を絶対化した結果、その歴史でもあり神話でもある『古事記』『日本書紀』の記事もすべては事実である、疑ってはならない、ということになってしまった。

実際の歴史では日本は唐・新羅(しらぎ)の連合軍に白村江で惨敗を喫し半島の拠点をすべて失ったのだが、神話の神功皇后は皇后でありながら男勝りの豪傑で朝鮮半島の三国(百済(くだら)、高句麗、新羅)を攻めてすべて服従を誓わせたとされているのだ。もちろんこれは真実ではない。にもかかわらず、「天皇は神聖にして侵すべからず」と憲法で規定した大日本帝国では、この「白村江の敗戦」を語ることが禁じられ、子供には偽りの歴史が教えられた。

日露戦争でバルチック艦隊を撃滅する作戦を成功させた名参謀秋山真之中佐(当時)ですら、この「神功皇后の三韓征伐」を歴史的事実だと信じ込んでいた。彼が起草した「聯合(れんごう)艦隊解散の辞」にはこれが事実として語られている。東郷平八郎大将が読み上げた、この「解散の辞」は多くの海軍士官が耳にした。当然彼らは「朝鮮半島は古代から日本固有の領土だ」と思っただろう。こういう風潮の中でお札の肖像に神功皇后が選ばれたのだ。もちろん女性尊重という話ではない。こうしたことをきちんと教えるのが真実の歴史教育である。

----------

作家/歴史家

1954年、名古屋市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、TBSに入社。報道局在職中の80年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞。退社後、執筆活動に専念。独自の歴史観からテーマに斬り込む作品で多くのファンをつかむ。著書は『逆説の日本史』シリーズ(小学館)、『英傑の日本史』『動乱の日本史』シリーズ、『天皇の日本史』『絶対に民主化しない中国の歴史』(いずれもKADOKAWA)など多数。

----------

(作家/歴史家 井沢 元彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本人ならスラスラ説明できて当たり前…20年ぶりに刷新された「新札トリオ」のとんでもない功績

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 10時15分

-

7月から「新札」になるって本当ですか? 実感がないのですが「福沢諭吉」の一万円札はもう使えなくなるのですか? そもそもなぜ新札に変わるのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月29日 5時0分

-

日本初の円硬貨は、なぜ「明治天皇の肖像」ではなく「龍」が刻まれたのか…「お金は卑しい」という日本特有の感覚

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 16時15分

-

20年ぶりの新紙幣発行! なぜ紙幣を発行するのか? なぜ肖像を使うのか? 井沢元彦が「経済」から歴史をよみとく『お金の日本史 完全版』2024年6月19日(水)発売

PR TIMES / 2024年6月19日 10時45分

-

商売は人間のクズがやることだった…武士の国に資本主義を根付かせた新札の顔「渋沢栄一」の天才的発想

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 16時15分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください