なぜ「年収130万円の壁」がいまだに存在するのか…日本人を貧しくさせる「年収の壁」という大問題

プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時15分

■「年収の壁」が所得減・人手不足を招いている

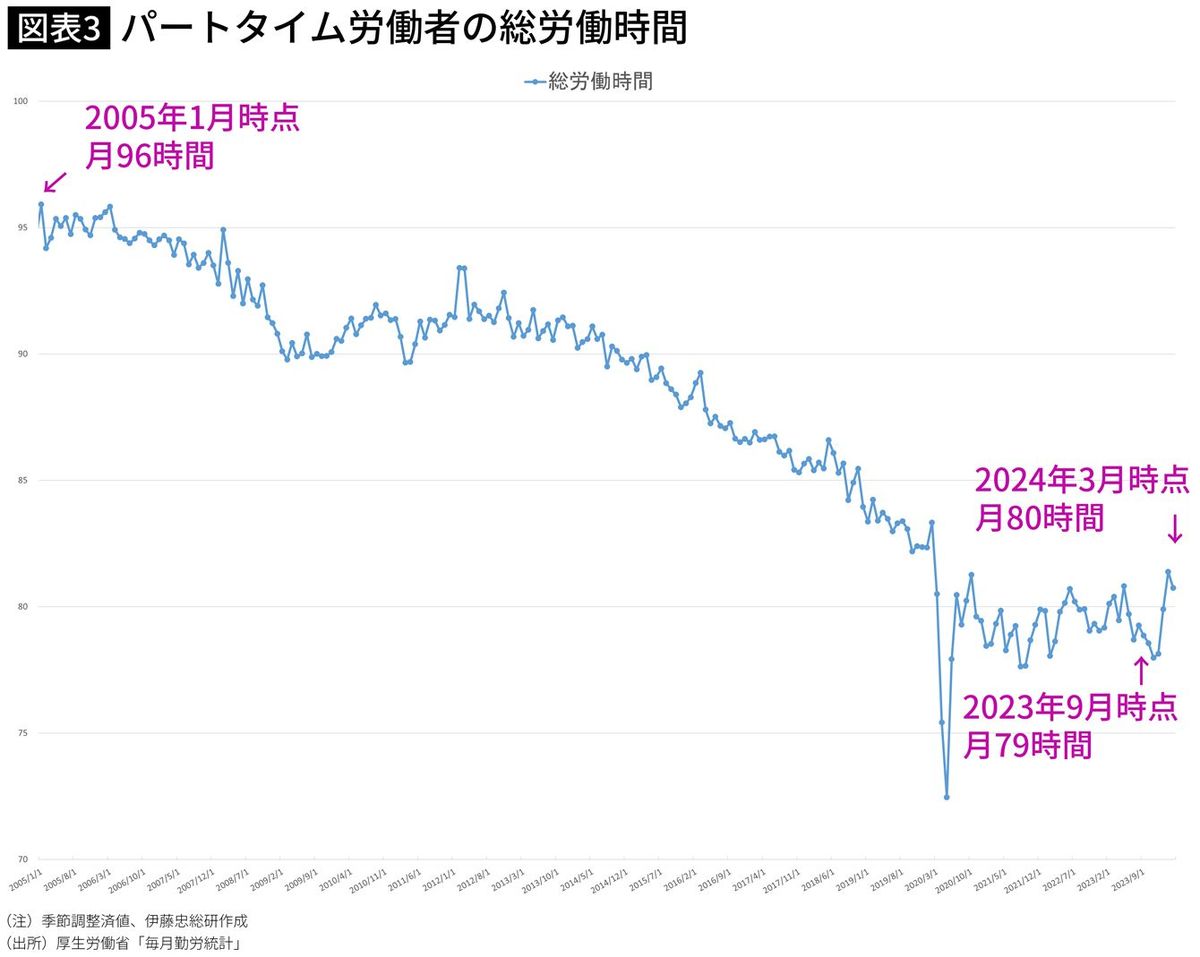

パートタイム労働者の労働時間が減少し、人手不足が加速する一因となっている。厚生労働省の「毎月勤労統計」によると、労働時間は月96時間から81時間に減少、1日当たりでみれば4.8時間から4.0時間に減少した。

この背景には、パートタイム労働者が「年収の壁」を意識して、労働時間を抑制していることがある。パートタイム労働者の時間当たり賃金は、2005年1月の955円から2024年の3月には1326円と39%上昇した。一方、労働時間が減少しているため、年収ベースでみれば110万円から129万円と17%の上昇にとどまっている。

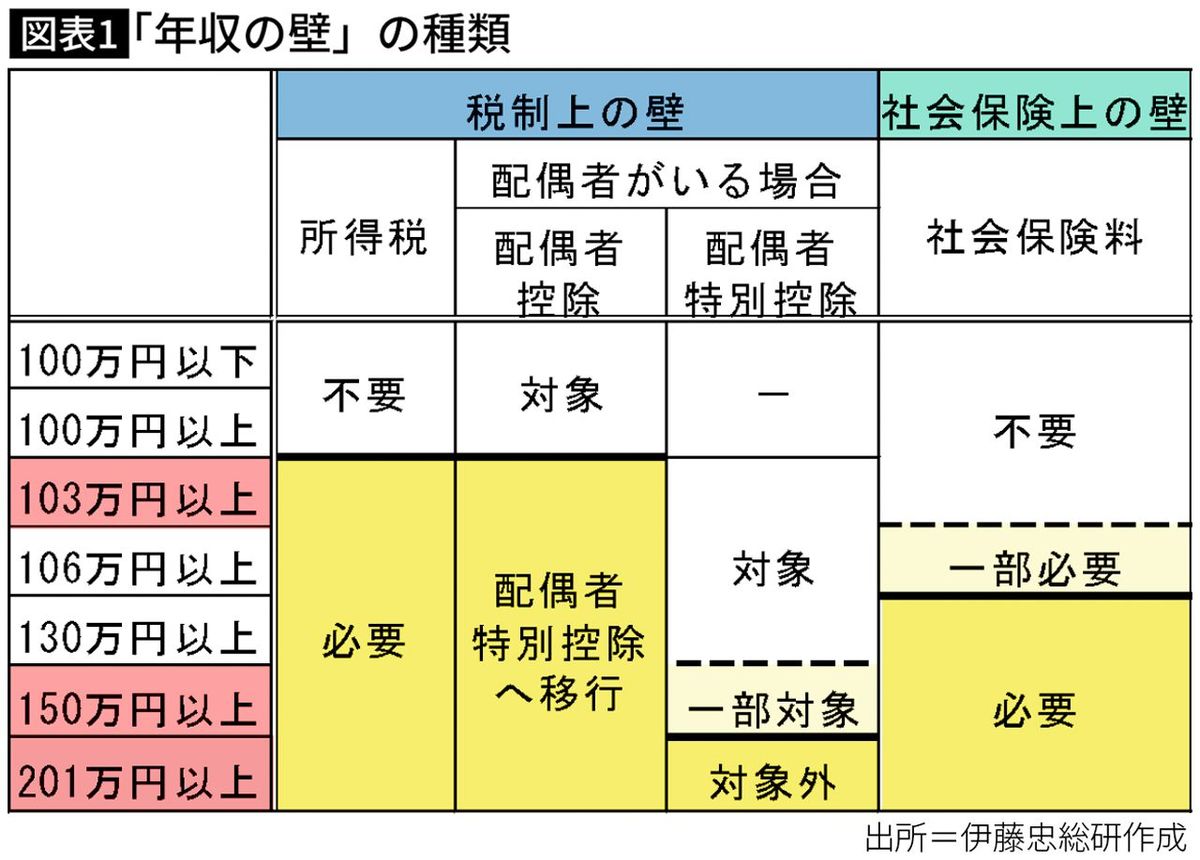

「年収の壁」とは、パートタイム労働者やアルバイトの年間収入が一定の金額を超えると、税金の支払いや社会保険料の負担が発生する年収の水準のことである。この年収の水準には、「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」「201万円」があり、税金の支払いが発生する「税制上の壁」と社会保険料の負担が発生する「社会保険上の壁」に分けられる(図表1)。

このうち、「税制上の壁」には、所得税の負担が発生する「103万円の壁」や、配偶者がいる場合には配偶者特別控除の減額が始まる「150万円の壁」、配偶者特別控除がゼロになる「201万円の壁」がある。

また、社会保険料の負担が生じる「社会保険上の壁」には、配偶者の扶養から外れて社会保険に加入しなければならない「106万円の壁」や「130万円の壁」がある。

■約445万人が就業調整をしている

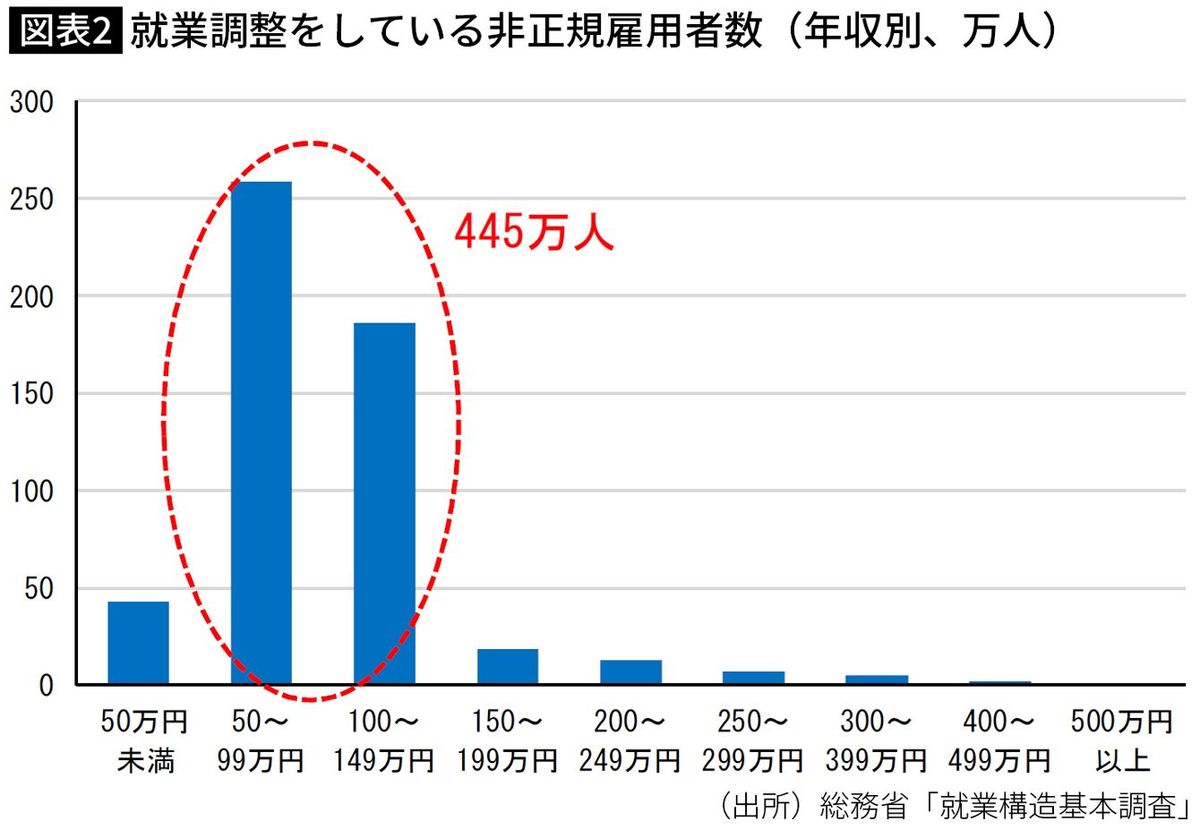

総務省が5年おきに公表している「就業構造基本調査」では、「収入を一定の金額以下に抑えるために就業時間や日数を調整しているのか」との質問があり、就業調整をしている非正規雇用者(パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託の合計)の人数を把握することができる。

最新の2022年調査によると(図表2)、非正規雇用者2111万人のうち就業調整をしている人数は537万人となっている。年収別では、「50万~99万円」と「100万~149万円」の区分で突出して多く、これらの区分で合計445万人、つまり、非正規雇用者の約21%が「103万円」「106万円」「130万円」の「年収の壁」を意識して労働調整をしていることが分かる。

一方、企業の人手不足は深刻である。日銀短観の雇用人員判断DI(過剰-不足)によると、2024年3月調査で▲36%ポイントの不足超過、このうち飲食・宿泊サービスでは▲70%ポイントの不足超過と、特にサービス産業で人手不足感が高い。

今後、賃金の上昇が加速すれば、年収が「年収の壁」を下回るよう労働時間を調整する動きが一段と進む可能性が高く、その結果、人手不足がさらに加速する、という悪循環に陥ることになるだろう。

■政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出したが…

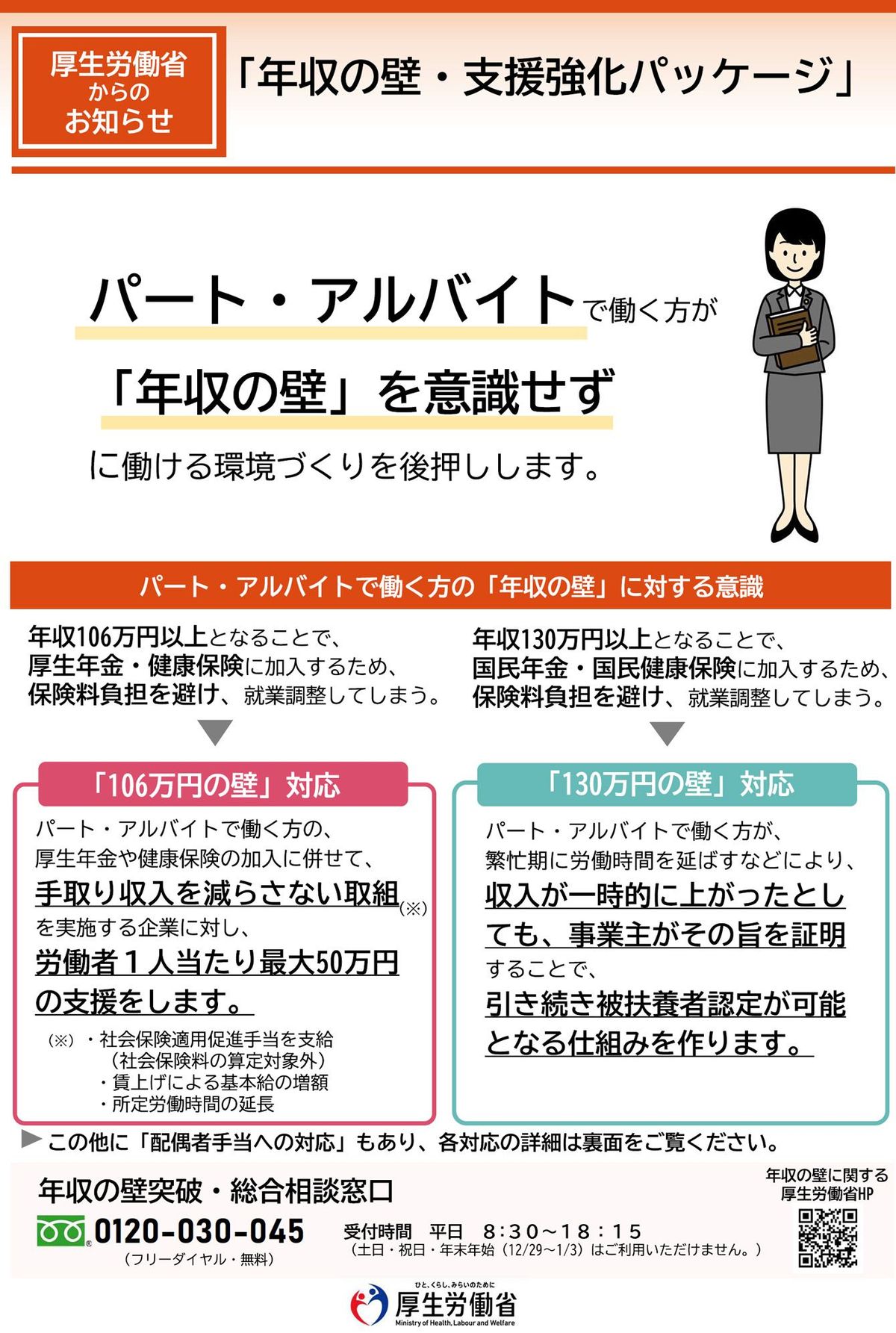

人手不足の加速を受けて、政府は昨年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施し、「社会保険上の壁」である「106万円の壁」と「130万円の壁」への対策を開始した。

具体的には、「106万円の壁」に対しては、労働者の手取りが減少しないよう取り組む企業に対して最大50万円までの助成金を支給し、「130万円の壁」に対しては、年収が130万円を超えても連続2年までは配偶者の社会保険上の扶養にとどまれることが可能となっている。

しかしながら、政府の公表によると、「年収の壁・支援強化パッケージ」の申請者数は、2024年1月末時点で14万人と、「年収の壁」を意識して就労調整する445万人の3%程度にとどまっている。

また、「毎月勤労統計」のパートタイム労働者の労働時間も、政策が実施される前の2023年9月(月79時間)から直近の2024年3月(月80時間)にかけて1時間程度しか増加しておらず、2005年の水準(月96時間)を大幅に下回ったままとなっている。(図表3)。

■複雑な制度で、浸透していない

「年収の壁・支援強化パッケージ」の利用が進まない背景には、適用期間が最大で2年間に限定されることや、その後の対応が決まっていないこと、制度が複雑なことなどが考えられる。

派遣情報サイト「エン派遣」を運営するエン・ジャパンの2月時点のアンケート調査によると、「手取りが減らないとしたら、年収の壁を越えて働きたいと思いますか?」との質問に対し、全体の67%の人が「働きたい」と回答した一方で、「年収の壁・支援強化パッケージ」について詳細まで知っていた人は10%にとどまり、さらに、制度を「既に利用している」人は僅か1%となった。

また、今後「利用を検討している」人は、上限年収が106万円の人で23%、130万円で36%と、「利用・検討ともにしていない」の70%と58%を大幅に下回った。このうち、制度の利用に躊躇している理由として、「2年経過後の働き方はどうなるのかわからず不安」や「パッケージ利用を申し出るのが不安」などが挙げられている。

■30年間放置された「130万円の壁」を見直したほうがいい

実は、社会保険上の壁である「130万円の壁」は、1993年までは段階的に引き上げられてきた。

1977年から1986年までは所得税に応じて改定され、1977年に70万円、1981年に80万円、1984年に90万円と引き上げられた。その後、1987年からは所得税との連動をやめ、収入の伸びに応じた改定となり、1987年に100万円、1989年に110万円、1992年に120万円、1993年に130万円となった。

しかし、1994年以降、壁の水準は「130万円」から一度も見直しされていない。

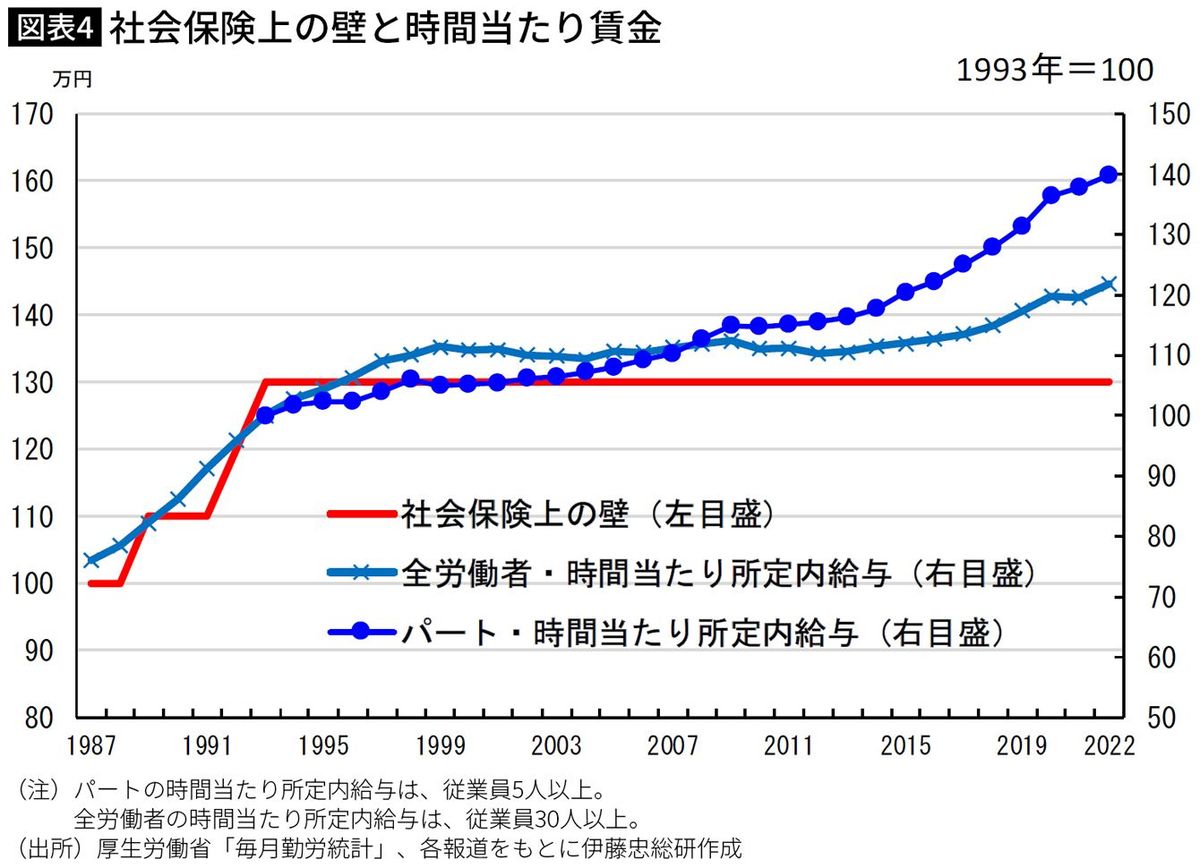

この間、賃金は大幅に上昇している。「毎月勤労統計」によると、時間当たりの所定内給与は、一般労働者とパートタイム労働者を合わせた全労働者では、1994年から2023年にかけて約1.2倍、パートタイム労働者のみでは約1.4倍に上昇している(図表4)。

仮に、「年収の壁」がパートタイム労働者の賃金上昇に応じて引き上げられてきたとすれば、壁は「130万円」から「187万円」に上昇していたことになる。

■「187万円」への引き上げが人手不足、景気対策になる

厚生労働省によると、1994年以降、「130万円の壁」が引き上げられてこなかったのは、賃金の上昇が止まったからだとしている。確かに、パートタイム労働者の賃金は、2005年頃までほぼ横ばいとなっていた。しかし、その後は、労働需給を反映して賃金が上昇しているにもかかわらず、壁は引き上げられていない。

「年収の壁」を賃金の上昇に応じて「130万円」から「187万円」に引き上げれば、就業調整をしているパートタイム労働者445万人の労働時間は、現在の1日当たり4.0時間から最大で6.1時間まで増加し、労働投入量(労働者数×労働時間)は最大で全体の2.1%程度増加する。

当社の試算では、実質GDPの成長率1%に対して労働投入量は0.59%必要なため、今後景気の回復が進めば、人手不足が一段と加速することが予想される。仮に、壁を「187万円」に引き上げれば、労働投入量は最大で2.1%拡大することから、今後1%程度の成長率が2年程度続いたとしても、労働力不足が成長を妨げることは避けられるだろう。

■年間64.5万円の所得が増える

内閣府が6月10日に発表した2024年1~3月期のGDP2次速報値によると、実質GDPの成長率(季節調整済値)は、前期比▲0.5%と2四半期ぶりのマイナス成長となった。個人消費の落ち込みによる影響が大きく、大手自動車メーカーの出荷停止によって自動車販売が減少したほか、物価上昇を受けて節約志向が高まり、食料品を中心とした非耐久財で減少が続いた。

今後も、物価上昇が続くと予想される中で、個人消費が回復していくには、賃金の上昇が必要になるだろう。連合が6月5日に公表した春闘の第6回集計によると、正社員の賃上げ率は平均で5.08%と1991年以来の高い上昇率となった。

物価の上昇、労働需給の逼迫、企業業績の改善を背景に、大企業を中心とした賃上げの動きが中小企業にも広がっている。これに加え、「年収の壁」を賃金上昇に応じて引き上げれば、パート労働者の労働時間や所得の増加も見込まれ、消費回復の追い風となることが期待できる。

先述の通り、年収の壁が「187万円」まで引き上げられた場合、所得は1人当たり年間で64.5万円増加する(時間当たり賃金は、毎月勤労統計の2023年平均値1279円を使用)。

総務省の「家計調査」によると、パートタイム労働者が多いと思われる所得階層II(世帯年収が500万~638万円)、所得階層III(638万~780万円)では、消費が所得に占める割合を表す平均消費性向は2023年で0.69となっており、所得増加によって消費は1人当たり年間44.5万円増加する試算となる。

■「130万円の壁」は非効率で、時代遅れになっている

「年収の壁」を意識して就業調整している445万人の合計では、年間1兆9958億円の消費が増加することになり、この結果、GDPベースの個人消費は0.6%程度押し上げられる。つまり、「年収の壁」を賃金の上昇に応じて「130万円」から「187万円」に引き上げることで、人手不足が緩和するだけでなく、消費回復も見込めることになる。

政府は、人手不足への一時的な対応策として、2年程度の期間で「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しているが、現時点では利用者が就労調整する人の3%程度にとどまっているほか、労働時間の大幅な増加はみられていない。

今後は、2025年に予定されている年金制度改正に向けて、社会保障制度の見直しも含めて議論される可能性が高いが、そもそも、「130万円の壁」が従来のように賃金の上昇に応じて引き上げられていない事実を考えると、人手不足の緩和と所得の増加、さらには消費の拡大という観点からみれば、賃金に応じて「130万円」を「187万円」に引き上げる対策の方が、シンプルでかつ効率的ではないだろうか。

----------

伊藤忠総研 副主任研究員

2009年3月、慶応義塾大学経済学部卒業。09年4月、日本銀行入行。統計作成、国内経済(物価・市況)の調査・分析に従事。21年9月、伊藤忠総研入社。日本の消費・物価動向、商品市況などを担当している。

----------

(伊藤忠総研 副主任研究員 中浜 萌)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「扶養」が外れてお得になるのは、年収いくらから? 周りで扶養から外れる人が多いのですが、外れたもの勝ちなのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月9日 9時10分

-

30代主婦、先日パートの時給が上がり、「年収106万円」を超えて社会保険に加入することになりました。「130万円」未満でも強制加入なのですか? 手取りが減ってしまいましたが、将来の「年金額」はどのくらい増えるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月30日 4時40分

-

子育てが落ち着いたのでパートで働きたいのですが、扶養内で働くか悩んでいます。2年間は年130万円を超えても扶養内でいられると聞きましたが本当でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 22時30分

-

「扶養の壁に悩む」パート主婦必見! 2024年10月から適用範囲が拡大。「働き損」にならないための働き方を、ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子がわかりやすく解説!

PR TIMES / 2024年6月25日 18時15分

-

【扶養の境界線】子どもが小さくパートの時間をあまり増やせません。扶養内の「月8万円」から「月10万円」に少し増えた場合、手取りはどのくらい増えますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月25日 3時0分

ランキング

-

1【ヤクザサミット2024in横浜に密着】関東暴力団トップ、マル暴40名が駆けつけた「炎天下の極秘会合」が開かれたワケ

NEWSポストセブン / 2024年7月22日 7時15分

-

2バイデン大統領はなぜ選挙から撤退したのか 高齢と認知の違い

Japan In-depth / 2024年7月22日 9時28分

-

3東海道新幹線、運転見合わせ=浜松-名古屋で終日―保守車両脱線、2人けが

時事通信 / 2024年7月22日 19時31分

-

41300ccの大型バイクが橋から転落、死亡したのは52歳の男性と判明…3人でツーリング中に先頭を走行 北海道で大型バイクの事故相次ぎ、2日間で3人死亡

北海道放送 / 2024年7月22日 10時44分

-

58歳女児への“ひったくり未遂” 男を逮捕 自称アメリカ国籍の25歳 容疑否認

FBS福岡放送ニュース / 2024年7月22日 7時25分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください