どんなクソつまらない仕事もマシになる…新聞記者が「8時間立っているだけ」の仕事を面白くした方法

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 8時15分

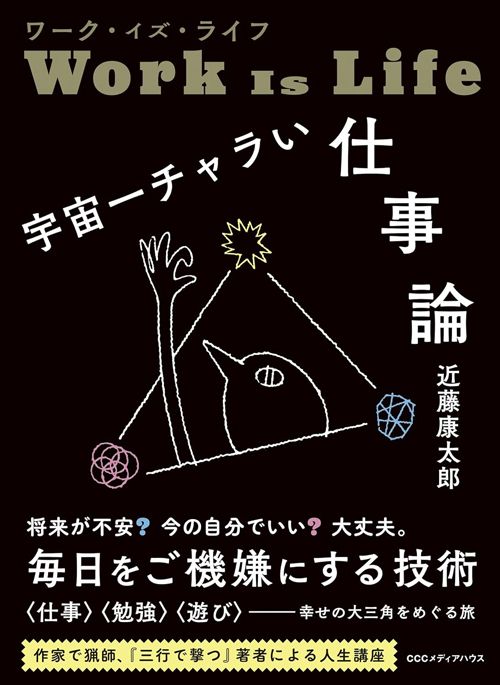

※本稿は、近藤康太郎『ワーク・イズ・ライフ 宇宙一チャラい仕事論』(CCCメディアハウス)の一部を再編集したものです。

■「ワーク・ライフ・バランス」という言葉のおかしいところ

ワーク・ライフ・バランスという言葉があります。わたしの勤めている新聞社でも、うるさく言われるんです。近藤さんは何時から何時まで、記事作成ソフトを立ち上げていました。就業時間を超えています。理由を述べてください。……みたいなことを、機械が指摘してくる。

うるせえよ、ほんとうに。ほっとけですよ。

ワーク・ライフ・バランスって言いますけれど、じゃあ、ワークとライフのバランスをどうしようっていうんですか? 六対四とか、七対三とか? 理想が、半々でしょうか?

「仕事とプライベートをきっちり分けて何対何の割合にしなければならないということではない」

そんなことを書いているコンサルタント系の人もいるんですが、じゃあなんだよと。だいたい、ワークとライフを対立概念として抽出している時点で、思想の浅さは歴然です。

ワーク・ライフ・バランスとはつまり、「多様なライフスタイルや生き方を受け入れることのできる職場とするための取り組み」なんて同じコンサルが書いていましたが、正体見たりです。結局、景気の調整弁として、解雇しやすい非正規社員を増やそうとか、高齢者や女性にも“活躍”してもらい、一生、搾取する労働力商品として扱おうという、企業側の魂胆が見え見えです。新自由主義の悪臭芬々(ふんぷん)。大嫌いな言葉です。

■目指すべき「ライフ」とは

この思想の根底にあるのは、ワークとはライフを豊かにするため、カネを稼ぐために嫌々やる苦役という発想です。ワークが五でライフが五なら、まずは文句ないですね、と。

そうでしょうか。わたしは、苦役が五もある人生なんて耐えられません。五割のライフを豊かにするために、人生で五割、苦役を受け入れる。そんなの冗談じゃないです。じっさい、いまのわたしは、そうではない。

ワーク・イズ・ライフ。

ワークが、すなわちライフである。〈仕事〉こそ、一生をかけて完成させる、その人の表現である。作品である。つまりライフワーク。

〈仕事〉が楽しい。深い。価値を感じられる、一生を賭すに足る。

目指すべきは、ここです。

■好きな仕事だけして生きていける、わけがない

ところで、「おまえは大学出たあと、いまみたいに好きなことだけ書いて、楽しく働いてきたのか」という問題です。

そんなこと、できるわけないじゃないですか。そんな世界は、この宇宙のどこにもありません。甘くない。いや、いまだってじつは甘くないです。若いころとは別の苦労、というか、越えるべきハードルがある。目標がある。エンケン(遠藤賢司)さんの歌じゃないけど、「幾つになっても甘かあネェ!」です。

ただ、三十代終わりぐらいですか、東京本社のエレベーターで知り合いと乗り合わせると、「おまえはいいよな」とよく言われるようになりました。

新聞社ってみんな眉間にしわ寄せて難しい顔して歩いていて、笑っているやつなんていないんです。風水が悪いから、わたしはなるべく会社に寄りつかないようにしていた。行きたくないんだけど、用事もあるからたまには会社に顔を出さないといけない。それでエレベーターに知り合いがいると、必ず言われてました。

「おまえ、いいよな。いつも楽しそうだな」

それは、「おまえはいいよな。だけど、おれは大変なんだ」という話ですよね?「おれは仕事やってんだ。おまえはいつも、遊んでんだかなんだか分からない記事を書いて、チャラチャラした格好して」。そういう意味ですよね。本気で「おまえはいい」「おまえみたいになりたい」なんて思っていない。

■「おまえはいいよな」と言われるのは勲章

で、わたしは「おれだって仕事やってんだ馬鹿野郎」なんて言い返しませんよ。そんなこと、絶対しない。

「おまえはいいよな」と言われて、「そうなんすよ。月末、銀行口座にカネが入ってきて、なんでなのか分かんないんですよ」と返してました。相手は、いやな顔をして苦笑い、それっきりです。

それは自分なりの反撃でもあったけれども、でも、「おまえはいいよな」って言われるのは勲章だと思ってました。だって、楽しそうなんでしょ? 楽しそうにプラプラして、自分の好きなことばかり書いているように“見える”んでしょ?

わたしもだんだん年をとって、四十歳を過ぎてくると、顔は怖いし、さすがにそういうことはなくなったんです。けれど、「おまえはいいよな」ではないが、「近藤さんはいいですよね」と言われるようになりました。ああ、同じか。同じですね。でもそれ、いまだに続いてますよ。

ただし、軽侮の調子は退潮して、羨望になりましたかね。「わたしも、いろいろおもしろい企画を持っているし、提案している。でも紙面に載らない。採用されないんです」と、後輩の記者から相談されるようになりました。「近藤さんはいいですよね、好きなこと書いて。それが載って」ということ。

■世の中におもしろい仕事なんてない

話を戻すと、わたしが働き始めた二十代のころなんて、もう苦役が十割でした。

二十代のころから有能で、あるいは上司にかわいがられて、会社権力に取り入って、おもしろいことばかり、自分の好きなジャンルばかりさせてもらってきた。そんなうまい話が、どこにあるんですか。あるわけないじゃないですか。

というより、おもしろい〈仕事〉が、世の中にあるわけがない。

身もふたもないんだけど、世の中におもしろい〈仕事〉なんかないです。そうではなくて、〈仕事〉をおもしろくする人間がいるだけなんです。

たとえば、マーク・トウェインの生み出した永遠少年トム・ソーヤーがそうじゃないですか。おばさんに言いつけられた、苦役であるペンキ塗りを、さも、おもしろそうにやっている。すると、悪童仲間たちが勘違いする。トムはみんなを巻き込んで、手伝わせてしまう。苦役のペンキ塗りに、順番待ちの列ができる。それはつまり、トムがおもしろがってるからなんです。

■忘れもしない刑事部屋の前での逡巡

新聞記者として、わたしが最初になにをしていたかというと、警察回りです。最初の一日か二日、先輩記者と一緒に、赴任した川崎支局の管内に八つもあった警察署に行く。署長と副署長に紹介される。名刺を渡す。それだけ。で、三日目ぐらいから「(サツを)回っとけ」です。ほんとうにそれだけだったんです。

こっちは学校を出たてで、警察官に知り合いなんか一人もいない。というか、警察とはあまりお話ししたくないタイプの人間ですよ。それが、刑事部屋に飛び込んで、回っとけ。しかも、単に回るんじゃなくて、警察官と仲良くなって、なにか他社の知らない情報をつかんでこい、特ダネを書けって言われている。

最初に一人でサツ回りに放り出された朝のことです。川崎署の二階にあった刑事部屋前の廊下で、二、三分間でしょうか、ドアをノックするのをためらっていた。逡巡していたんです。ドアを、たたけなかった。あれは、永遠みたいに長く感じました。

意を決してドアをノックする。「おはようございます!」と元気よくあいさつする。刑事一課の刑事さんたちは、一瞬目を上げる。だれも、なにも、反応しない。席の近くにいけば「うるさいなあ、なにもないよ。副署長のとこにいけ」と邪険に追い払われる。

あのときわたしは、逡巡したけれど、結局、刑事部屋のドアをたたいた。家が貧しかったから。カネを稼がなければならなかったから。せっかくつかんだ〈仕事〉を、失いたくなかった。後ろに引けなかった。

でも、ドアをたたかないで支局へ戻る選択肢だって、あったと思う。支局長に怒られはするだろう。けれど、じきに「こいつは警察回りに向かないな」と判断されて、別の仕事(高校野球や市政担当や)に回される。そういうことだってあったろうと思います。じっさい、そんな記者もいるし。

もしもそうしたら、どうなっただろうか。いまの自分はあっただろうか。エレベーターで「おまえは、いいよなあ」と言われるようになっただろうか。

あくまでわたしの場合ですが、それはなかったと思います。ドアをたたけないで、刑事部屋の前に突っ立っていたあの二、三分を、忘れたことはありません。

■「雨の中8時間立っているだけ」の仕事

二十五歳のとき、横浜にあった鉄鋼会社のドックで船舶火災があった。検査中の貨物船内でガスが爆発したんです。船を掃除する高齢の女性らが最下層に閉じ込められ、十人以上が亡くなる悲惨な大事故でした。

書いたように、わたしの初任地は川崎支局だったので、若手ですから、もちろん呼び出されて応援に行くわけです。一面の大きい記事になりました。その一面記事は、県警本部担当の先輩記者が書く。

わたしはなにをするのかというと、ドックに行き、警察が張った非常線のいちばん手前で、突っ立っているんです。

立っているだけ。あとはなにもしない。なぜそんなことをしてるのかというと、おそらく数時間後に現場検証が終わって遺族が出てくる、あるいは警察が出てくる。その場面を、新聞やテレビは絵に撮りたい。

それだけの大事故だから、東京本社から写真部が応援に来ている。カメラマンは、わたしよりずっと年上。だから、カメラマンのためにいちばんよい場所をとっておく。そこから動くなと。動いちゃうとほかの会社のやつ、読売新聞とか毎日新聞に場所をとられちゃうから。

わたしの周りも全員、若手でした。各社の新人記者が、非常線のいちばん手前で、ずっと立っているんです。二月。真冬です。準備もなにもしないで駆けつけたから、スーツだけ。コートも手袋もない。寒いし、雨も降ってきた。

そこに、ずっと立っているんです。8時間とか。

■「人でなし」の仕事がおもしろいわけがない

ところで、わたしの母親も苦労していて、料理屋の仲居とか、年取ってからはビルの掃除もしてました。だから、ドックで船の掃除をしてるおばちゃんのことは、他人事じゃないです。

わたし自身が高校時代にはビル掃除をしていましたので、たいへんな労働なのは身にしみて分かる。火災に巻き込まれて、船の暗い最下層に閉じ込められ、逃げようとしても逃げ場がなく、怖かっただろう、苦しかっただろう。雨の中、ずっと立っているあいだ、想像して身につまされていました。

明け方、現場検証が早く終わって、家族が出てきたんです。わたしの周りは、一年生とか二年生の新人記者ばかり。お互いに顔を見合わせてるんだけど、しょうがない、ちょっと近づくじゃないですか。でも、メモを片手に、「すみません、いまのお気持ちは?」なんて、だれも言わなかったですよ。そんなのだれが言うか。

ただ、なんとなく、ちょっと近寄っていく。なんて声をかけていいか分からない。黙ってます。そして、一、二歩、近づいたら、家族の一人に「人でなし!」と叫ばれました。それだけ。なにひとつ、質問してないんですよ。近づいたら、人でなしと言われ、ひとことも発しないまま、引き返してきました。

また、非常線の最前列に立つ。みんな、黙っている。うつむいている。

肩が細雨(さいう)に濡れそぼつ。

〈仕事〉って、それですよ。わたしの新人のときの〈仕事〉って、それ。だれがおもしろいと思うんだ? おもしろいわけないじゃないですか、こんなもん。

やりがいを感じられる、世の中の役に立つ、おもしろい〈仕事〉がしたい? 学生、なに言ってんだ、ですよ。今朝、顔を洗ったか? 寝ぼけんな。おもしろい〈仕事〉なんか、世の中にあるわけねえだろ。あのときの自分だったら、そう言ってたかもしれません。

■待つだけの仕事を「ちょっとだけまし」にした方法

基本的に「待つ」のが事件記者の仕事です。神奈川県の公団で贈収賄事件があって、収賄が疑われる幹部職員から話を取りたいと、自宅を調べ上げ、玄関の前にずっと立っている役を命じられた。やはり冬でした。

でも、そのときわたしは、フローベール『ボヴァリー夫人』の岩波文庫を持っていって、立ちながら読んでいたんです。若くて、目がよかったから、公園の薄暗い街灯で本を読めた。少し離れたところにある、職員の自宅玄関も見える。

だから、公園の街灯に行って、「ここなら大丈夫だろう」と、ずっと『ボヴァリー夫人』を読んでいました。大丈夫なわけねえだろ。不審者ですよ。

夕方になってきて、腹もすいて、仕方ない、子供たちが遊んでいたんで、男の子を呼び止めて千円札を渡し、「ちょっと僕、ごめん、これで何でもいいから食べる物、買ってきてくれないかな」ってお使いしてもらいました。戻ってきて「これ、お小遣い」と釣り銭を渡そうとしたら、走って逃げていったな。まあ、そりゃそうだ。

立ちながら菓子パン食って、そこで、また読み始めました。それが一週間くらい続いたかな。だから、わたしのエマ・ボヴァリーの記憶は、暗い街灯とカレーパン、クリームパンとともにある。

これ、おもしろい〈仕事〉ですか? これだっておもしろくはないですよ。だけど、ドックの船舶火災よりは、ちょっとましだ。『ボヴァリー夫人』を読んでたから。自分で工夫していたから。

■工夫次第で仕事は「ちょっとでもおもしろくなる」

1989年、昭和天皇が病に倒れます。そのときは東京本社社会部に呼び出され、見張り番をさせられました。皇居や東宮御所の前で、黒塗りのハイヤーが出入りするのを監視して、社会部の当番記者に連絡するんです。病状の急変をいち早くつかもうっていうんでしょうけれど、あれ、なんの意味があったのかなあ? ないですよ。意味のない仕事。ブルシット・ジョブ。

年末年始で、あのときも寒かった。わたしは、だいぶ賢くなっていますから、アウトドア用のコンパクトな折りたたみいすと、頭に巻く登山用の小型ライトを買ってきた。ずっと本を読むために。

そのときはプルーストでした。失われた時代が過ぎ去るのを待ちながら。『ボヴァリー夫人』より、だいぶ快適になっていますね。座れるし、明るさも十分だし。

川崎支局で小うるさい先輩に小突き回されるより、ここで本を読んでいた方がずっと「おもしろい」。しばらく長引けばいいのになあ。それぐらい不謹慎なことは思っていましたね。

これじゃないですか? 登山用ライトとアウトドア用小型いす。

つまり、世界におもしろい〈仕事〉なんか、ないって話なんです。だから、工夫する。少しでいいから、快適にする。自分で、ちょっとはおもしろいと思えるように、変えていく。

Life is adjustment.

生きるとは、創意工夫のこと。気のもちようです。

■与えられた仕事はつまらないと決まっている

だいたい、〈仕事〉であろうとなんだろうと、人から与えられたものがつまらないのはあたりまえです。

いままで生きてきて、人から与えられたものでおもしろかったこと、ありますか? 小・中学校の宿題でも、高校の部活の朝練でも、あるいは大学の就活エントリーシートでも、会社のパワーポイントの説明資料作りにせよ。教師や上司から「与えられた」タスクは、つまらないもんだと相場は決まっている。

〈仕事〉だけではない。“自由”でさえそうですよ。

小学校のとき、午前中に20分くらいの中休みがあった。「自由時間」と称していました。男子はドッジボールや手打ち野球、女子はゴム跳びかなんかして、校庭で遊ぶんですね。

わたしはある時期から友達も嫌いになったし、教室で本を読んでいたんです。そしたら担任教師がやってきて「校庭でみんなと遊べ」と命じられた。それ、「自由時間」でもなんでもねえじゃねえか。

人に与えられたものは、自由でさえ、おもしろくない。自由は、自分でつかまないと、自由じゃない。

〈仕事〉だって、自分から、自発的に、「これやってみよう」と思ったものだけが、おもしろい。そこを勘違いしちゃいけないんです。

■「自発」が内包した仕事こそおもしろい

自発こそ、おもしろさの内実です。だからこそ、ナチズムもファシズムもスターリニズムも、全体主義者は自発を嫌うんです。自発には、自由があるから。創造性があるから。いつなんどき、体制を覆すかもしれないから。

権力は、おもしろく生きている人間を恐れます。

じっさい、〈仕事〉は与えられるものじゃないです。つくるものです。作文の「作」じゃなくて、創造の「創」です。クリエイトする。

クリエイターとは、ミュージシャンや画家やデザイナーや小説家やライターだけではない。いまのサービス産業に就いている人の多くは、営業でも広報でも、経理や総務であってさえ、結局、クリエイターだと、わたしは思うんです。仕事によって、自分を表現する。表現者としての職業人。

----------

朝日新聞編集委員

作家、評論家、百姓、猟師、私塾塾長。1963年、東京・渋谷生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、1987年、朝日新聞社入社。川崎支局、学芸部、AERA編集部、ニューヨーク支局を経て九州へ。著書に、『百冊で耕す 〈自由に、なる〉ための読書術』『三行で撃つ 〈善く、生きるための文章塾〉』(CCCメディアハウス)、『アロハで田植え、はじめました』『アロハで猟師、はじめました』(共に河出書房新社)、『「あらすじ」だけで人生の意味が全部わかる世界の古典13』『朝日新聞記者が書けなかったアメリカの大汚点』『朝日新聞記者が書いたアメリカ人「アホ・マヌケ」論』『アメリカが知らないアメリカ 世界帝国を動かす深奥部の力』(以上、講談社)、『リアルロック 日本語ROCK小事典』(三一書房)、『成長のない社会で、わたしたちはいかに生きていくべきなのか』(水野和夫氏との共著、徳間書店)ほかがある。

----------

(朝日新聞編集委員 近藤 康太郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

喧嘩の弱い、遊びを知らない「優等生」の話など誰も聞きたがらない…新聞・テレビの「正論」が皆つまらない理由

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 8時15分

-

佐世保小6殺害事件から20年…家族のケアを担当した新聞記者が回顧

RKB毎日放送 / 2024年6月25日 15時34分

-

『あぶない刑事インタビューズ「核心」』重版出来記念対談 高鳥都+近藤正岳「確信」

ガジェット通信 / 2024年6月21日 12時0分

-

57歳で大手企業からディズニーランドのキャストに転身。園内を清掃しながら目の当たりにした夢の国の“本当の姿” 「基本時給アップは8年間でわずか70円」

集英社オンライン / 2024年6月14日 18時0分

-

「ええねん、ええねん」ダウン症の弟が、初めて稼いだ大金でおごってくれた“マクドの味”

PHPオンライン衆知 / 2024年6月2日 12時0分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください