喧嘩の弱い、遊びを知らない「優等生」の話など誰も聞きたがらない…新聞・テレビの「正論」が皆つまらない理由

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 8時15分

※本稿は、近藤康太郎『ワーク・イズ・ライフ 宇宙一チャラい仕事論』(CCCメディアハウス)の一部を再編集したものです。

■幸せに生きるために必須な要素「遊び」

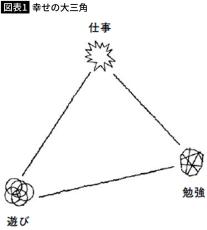

幸せの大三角の、もう一つの頂点にあるのが、〈遊び〉です。

遊びとは、辞書を引くと、「なぐさみ」とか「余裕、ゆとり」とあります。「酒色にふけること」なんていうのも出てきます。まさしく「仕事や勉強の合い間」という意味を載せている辞書もありました。

古語辞典には「神事としての芸能・狩り。行楽。遊宴」という意味も載せています。古代、狩猟は〈遊び〉であり、また神聖なこと、神事だったんですね。わたしも猟師なので、肌感覚でよく分かります。

白川静『字統』によれば、「遊」はもともと「斿(ユウ)」の字に由来していて、神霊の遊行に関して用いたそうです。転じて、「自在に行動し、移動するもの」を遊びとした。また、「うかれ・遊びは、すべて人間的なものを超える状態をいう語」だとも解説しています。

辞書というのは、いいものです。自分のたんなる直感が、学問的な正当性を持っていることもある。そのことを教えてくれる。

この節でいいたいことのすべてです。大事なので、再掲します。

〈遊び〉とは、「人間的なものを超える状態」である。

■勉強とも仕事とも距離を置いたものでなくてはならない

〈遊び〉は、〈仕事〉や〈勉強〉の合い間にするものです。言い換えれば、〈仕事〉や〈勉強〉だけしていては不完全です。合い間に〈遊び〉が挟まって、やっと三角形は完成します。

〈勉強〉は、直接的に〈仕事〉に役立ちます。しかし〈遊び〉は、なぐさみであり、余裕、ゆとりです。

つまり決定的に大事なのは、〈遊び〉は、直接的に仕事に役立たない。役立ってはいけないということなんです。

むしろ周りに「なんでそんなことやってんの?」と不思議がられる、場合によっては心配されることでなければいけない。酒色にふける、ということも意味するんですから、常識的にはあまりよろしくないもの、芳しくないものであってもいい。それを〈遊び〉と呼ぶんです。

■「遊び」がだんだん「勉強」になる

たとえば音楽は、わたしにとって、いまは〈仕事〉になっています。原稿を書いて、おカネをもらってますからね。

でも、ものを書き始めた当初、音楽はわたしにとって〈遊び〉でした。音楽についてわたしになにか書いてくれなんていう人は、一人もいなかったから。わたし自身、二十代のころ、自分が音楽評論家になれるなんて想像もしていなかった。なにしろ、専門分野のない「なんでも屋」、基本的には事件記者でしたからね。

ただ、バンドをしていた学生時代の延長で、音楽で遊んではいたんです。ふつうの人よりも、ずっと多く音楽を聴いていた。LPやCDを集めていた。カセットテープにコピーしていた。

そのうち、強迫観念的にライブを観るようにもなりました。ほとんど病的。毎晩、ライブに行く。どんなに忙しくても、行く。

そうすると、いままでのような音楽の聴き方じゃだめだと分かるんです。たとえばロックでも、好きなバンドだけを聴いていた。自分のすでに知っているものを聴いていたんですね。

音楽でも、古典を聴かなければウイングが広がっていかない。歴史順に、地域別に、時代背景や土地の特性、風土を理解しながら聴く。古いものから聴く。

ここでリストが登場するわけです。

ロックでもソウルでもジャズでも、必聴盤リストはいくらもあります。それを、片端から潰していく。好きでも嫌いでも、分かっても分からなくても、蛍光ペン片手に聴きまくる。聴いたらリストに蛍光ペンで印をつけるんです。

これは、もう、〈勉強〉ですよね。〈遊び〉が、だんだん〈勉強〉に接近し始める。

■最終的には「仕事」になる

勉強すればするほど、もっと深く知りたくなる。古い音楽を知ると、新しい音楽が、より好きになる。かび臭いと思っていた昔のR&Bや黎明期ロックンロール、オールディーズを聴いて、いまの、激しいビートのロック、派手な音響効果を使った現代的なダンスミュージックのよさが、より深く分かる。

こんなことをしていると、いずれ〈仕事〉になるのは時間の問題です。必然と言っていい。世界は、そのようにできている。熱量のある人は見逃されません。

大三角とは、こういう働きをするんです。〈遊び〉が〈勉強〉になって、〈勉強〉が〈仕事〉になる。

■遊んでいないやつはつまらない

つまり、〈遊び〉が〈仕事〉になる。

これはもう革命的にすごい事態なんです。

さて、音楽が〈仕事〉になってしまうと、〈遊び〉のポーションが少なくなる。だから、新しい〈遊び〉を始めるんです。

わたしの場合、それが映画だったり、文学だったり、落語、浪曲、講談のような話芸だったりします。絵画や写真、立体アートもそうでした。一時期、集中的に写真展ばかり見にいく。写真家と付き合うようになる。そんなのも〈遊び〉です。なぐさみであり、余裕、ゆとりですね。

〈勉強〉をしていないライターは、枯れます。〈仕事〉ばかり、つまりアウトプットばかりしてインプットしない人間は、それがどんな職種であれ、枯れるだけです。出せば、なくなる。簡単な物理法則です。

一方で、遊んでないやつは、つまんない人間になります。つまんないライター、おもんない職業人になります。

わたしの生家はとても貧しかったんです。父親はいちおうタクシー運転手だったけれど、本職はもはやギャンブラー。競馬、競輪に丁半ばくちと、なんでもやっていた。かなりブラックなところにも出入りしていたようです。莫大な借金を背負っていた。

だから母親は料理屋とかで働きづめ。男ばかりの三人兄弟だったんですが、小学生のころから両親共働きで、夜に大人が家にいない。たいへんよろしくない家庭環境だった。

■不良の話はどこか面白い

わたしは三人兄弟の真ん中で、兄も弟も、たいへん荒れていました。不良でした。喧嘩も強かったみたいで、親の知らないところで、警察のごやっかいになっていました。わたしは小さいころから本を読んでいたので、危ういところでそっちの世界に行かないですんだ(すんだのかなぁ?)。

本を読んでいたから、学校の成績はそこそこよかった。だから、わたしだけには部屋があてがわれていました。母屋の二階にある古い貸間の一室を勉強部屋にしていた。トイレは和式の共同だし、風呂なんてありません。いまはどこにもないような、木造の貧乏アパート。

しかし、そこには親がいないから、悪い仲間が集まってくる。とくに一歳違いの兄の代には不良がそろっていて、近隣の中学校でも有名な悪(わる)たちだったんです。

わたしが中学に入ると、その不良たちが、中間試験や期末試験の前に、わたしの部屋にやってくる。「みんなで試験勉強する」とか言って。勉強なんかするわけないです。いろんなものを、飲んだり、吸ったり、キメたりしている。

わたしからすればみんな先輩なんで、文句も言えないわけです。仕方ないからみんなと一緒に、キメはしなかったけど、話は聞いていた。

で、その、不良たちの話がおもしろいんですよ。

「シモキタにむちゃくちゃやばいやつがいて……」

「五反田で不良グループが結成されて……」

たいていは子供らしい喧嘩自慢、ワル自慢で、誇張も大きにあったんでしょう。でも、それがいまで言うところの、ギャングスタ・ラップみたいなんですよね。べつに真実のストリートニュースを知りたいわけじゃない。ナラティブ(叙述、話術)を楽しんでいる。

そこで気の利いたやばい話をしたり、的確な合いの手を入れたりできないやつは、不良仲間ではじかれていく。

不良の話って、おもしろいんです。それは、いろいろ悪いことをしているから。遊んでいるからです。

■新聞やテレビは「学級委員」

それに比べて――比べちゃ悪いけど――話のつまんないのはだれかというと、学級委員です。優等生。勉強ができるのはいいんだけど、なんかこう、きまじめで、L7(四角四面)で、決まりごととかルールとかにうるさくて。きれいごとばかり。

これって、いまで言ったらだれでしょう?

マスメディアですよね。新聞やテレビ。全国紙の社説や、ワイドショーのコメンテーター。

インターネットやSNSも、そうです。建前ばかり言っている。自分の狭隘(きょうあい)な正義を振り回している。しかも、威勢のいい投稿に限って匿名なんだから笑っちゃう。

わたしの勤めていた全国紙は、優等生タイプが多かったです。いい大学を出てるし、勉強もできて、多くの人が、わたしなんかよりよほど外国語もできる。

でも、「あんた、学級委員なの?」みたいな人、実名を挙げるとたいへんなことになるので書きませんが、いっぱいいますよ。そういう人たちが、社説だのコラムだのを書いている。

なにごとにもかっちりしている。間違えないこと、炎上しない慎重さには長けています。

でも、喧嘩は弱いんです。じっさいにしたことないから。優等生だから。ちょっとネトウヨに絡まれたり、SNSで炎上しちゃうと、慌てる。へこむ。ほっとけばいいじゃねえかと思うんだけど、なぜか過剰に反応してしまう。シャバ僧っていうか。

■正しいことを言うときはギャグにまぶせ

学級委員の書く文章って、主張は正しいけどおもしろくないんだと。正しいことを言うなよって話です。不良仲間で正しいことを声高に言おうものなら、それこそ火の海です。

正しいことに、人は圧迫されるものだ。ぐうの音も出なくなる。だから、せっかくの正しいことが、通じなくなるんです。ほんとうに読んでほしい人が、読まない。あんたの言葉は、人の心に届かないってことです。

正しいことを言うときは、ギャグにまぶしてくれ。

■正しいことを言うことは相手を傷つけるということ

言いたいことがあったら言ってもいい。しかし、それはチョコレートでくるめ。

映画監督のビリー・ワイルダーが語っていました。

映画は、あくまでエンターテインメント、娯楽なんだ。なによりも、観客を楽しませろ。映画の話術で、魔法にかけろ。映画館に客を呼んでこい。そうでないと、次の作品なんかないぞ。映画作りは、カネがかかるんだ。

ワイルダーはノンポリの監督などではありません。ときの権力にむかって辛辣な皮肉を飛ばしています。わたしはワイルダー監督では『フロント・ページ』がいちばん好きなんですが、あれは、共産主義者への不当な弾圧に抗議した映画です。しかし、そんなこと表に出さない。警察権力やマスメディア批判も、後景にある。でも、とにかく笑わせるんです。そのころ知識層に絶大な影響力を持っていたフロイト心理学を、散々おちょくっている。

大上段に振りかぶって、政治的演説なんかしない。エンターテインする。楽しませる。言いたいことがあったら、チョコにくるめ。

立派すぎないほうがいい

立派すぎることは 長持ちしないことだと気付いているほうがいい

(略)

正しいことを言うときは 少しひかえめにするほうがいい

正しいことを言うときは 相手を傷つけやすいものだと

気付いているほうがいい

(吉野弘「祝婚歌」)

■表現者にとって遊びは必須

これだと思うんです。あらゆる表現者にとってのコーナーストーンです。新聞記者、テレビ記者も、銘肝牢記(めいかんろうき)しろ。

詩を読め。映画を見ろ。音楽を聴け。落語や浪曲や歌舞伎を見にいけ。

つまり、遊べって話なんです。

遊んでないやつは、正しいかもしれないけれど、つまらないから。おもんないやつになってしまうから。

表現者にとって、〈遊び〉は必須です。表現者にとって必須ということは、現代に生きるほとんどすべての人間にとっても必須。〈仕事〉は、畢竟(ひっきょう)、表現なんですから。

そして、〈遊び〉と〈勉強〉は違う。

〈勉強〉とは、〈仕事〉に直接的に役立つものだ。しかし〈遊び〉は、〈仕事〉と関係あってはいけないんです。〈仕事〉と〈遊び〉は、遠いところにあるものでなければ、だめなんです。

----------

朝日新聞編集委員

作家、評論家、百姓、猟師、私塾塾長。1963年、東京・渋谷生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、1987年、朝日新聞社入社。川崎支局、学芸部、AERA編集部、ニューヨーク支局を経て九州へ。著書に、『百冊で耕す 〈自由に、なる〉ための読書術』『三行で撃つ 〈善く、生きるための文章塾〉』(CCCメディアハウス)、『アロハで田植え、はじめました』『アロハで猟師、はじめました』(共に河出書房新社)、『「あらすじ」だけで人生の意味が全部わかる世界の古典13』『朝日新聞記者が書けなかったアメリカの大汚点』『朝日新聞記者が書いたアメリカ人「アホ・マヌケ」論』『アメリカが知らないアメリカ 世界帝国を動かす深奥部の力』(以上、講談社)、『リアルロック 日本語ROCK小事典』(三一書房)、『成長のない社会で、わたしたちはいかに生きていくべきなのか』(水野和夫氏との共著、徳間書店)ほかがある。

----------

(朝日新聞編集委員 近藤 康太郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「家の中に注射器や血のついた服が散乱していた」“薬物依存の母”が毎日クスリを乱用して…おおたわ史絵が過ごした“壮絶な子ども時代”

文春オンライン / 2024年6月27日 11時0分

-

どんなクソつまらない仕事もマシになる…新聞記者が「8時間立っているだけ」の仕事を面白くした方法

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 8時15分

-

『あぶない刑事インタビューズ「核心」』重版出来記念対談 高鳥都+近藤正岳「確信」

ガジェット通信 / 2024年6月21日 12時0分

-

タイに短期滞在中の女性ライター、誘惑が多すぎるパタヤで仕事と遊びを両立する方法とは?

日刊大衆 / 2024年6月20日 12時0分

-

Z世代が選ぶ「学校あるある」トップ10発表 – 1位はクラスに必ず1人はいるあの男子

マイナビニュース / 2024年6月7日 10時31分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

-

3Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成

isuta / 2024年6月29日 18時0分

-

4若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

-

5「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください