「富士山が見えなくなる」が怖くて新築マンションを急遽解体…積水ハウスが見誤った「文教都市・国立」の深い闇

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 7時15分

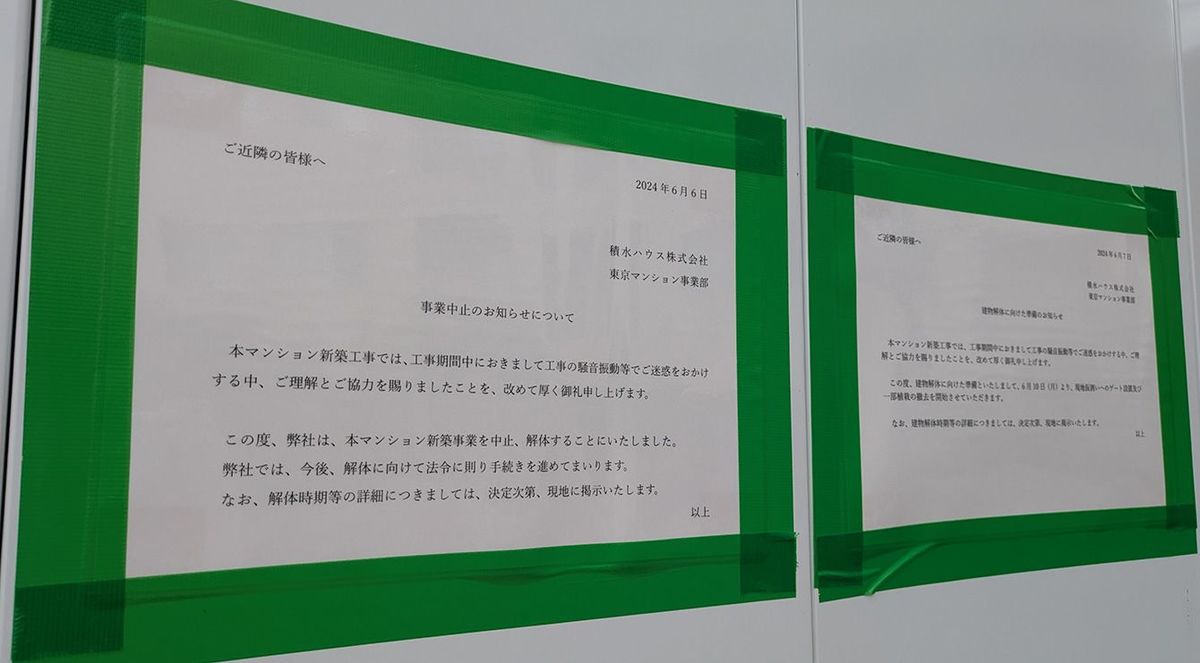

■完成間近のマンション解体は前代未聞

「積水ハウスといえば今度ネトフリでドラマ化もされる地面師事件が思い浮かぶ。もしかしてあのマンションも何か関係あるのでは?」

「着工してから大規模な反対運動があったわけでもないし、法令違反や構造上の問題がないのにこの段階で解体するなんて闇が深すぎる」

東京・国立市にある積水ハウスの「グランドメゾン国立富士見通り」(10階建て、総戸数18戸)の解体問題をめぐり、ネットやSNSでさまざま憶測が飛び交っている。

これは無理もない。法令もクリアし、高さを当初計画よりも低くするなど近隣住民との調整も終えて着工、7月には完成にこぎつけて、入居者も決まっていた新築マンションをデベロッパー側がいきなり「やっぱやめます」と言い出すなど前代未聞だ。しかも、耳を疑うのは、その理由だ。

■「富士見通りからの眺望を優先する」

《完成が近づき、建物の富士山に対する影響が現実的になり建物が実際の富士見通りからの富士山の眺望に与える影響を再認識し、改めて本社各部門を交えた広範囲な協議を行いました。その結果、現況は景観に著しい影響があると言わざるを得ず、富士見通りからの眺望を優先するという判断に至り、本事業の中止を自主的に決定いたしました》(積水ハウス プレスリリース 6月11日)

町の不動産屋ならいざ知らず、積水ハウスほどの大手デベロッパーならば通常、建設計画が立ち上がった段階でさまざまな方面から検討が進められる。景観のシミュレーションもしていたはずだ。それが今になって「実際に建ててみたら富士山隠れることがわかりました」なんてトボけたことを言われても、納得をする人は少ないはずだ。

では、なぜ積水ハウスはこんな奇妙な言い訳をひねり出したのか。ネットやSNSで囁かれているような「闇」がないと仮定して企業危機管理の観点で考えると、あらためてリスク評価をしたところ「景観闘争」に巻き込まれて不動産価値が暴落する可能性が高くなってきたので、今壊してしまったほうが「まだ傷が浅い」と判断したのではないかと思っている。

■国立市は「景観問題のメッカ」

では、積水ハウス幹部は具体的にはどんな「泥沼」を恐れたのかというと、大きくは以下のような3つのシナリオが考えられる。

② 入居者が「契約時に聞いていた話と違う」と積水ハウスに返金を求める

③ 12月15日投開票の国立市長選の「争点」にされて、さらに不動産価値が落ちる

まず、①に関しては、メディアでもたくさん報道されているのでご存じの方も多いだろうが、東京・国立市というのは、これまでさまざまなマンション訴訟がおこなわれてきた「景観問題のメッカ」だ。

つまり、マンション訴訟慣れした市民がたくさんいらっしゃるので、日照権やらでいかようにも積水ハウスを法廷に引きずり出すことができる。もちろん、そこには国立市と、市長の永見理夫氏も含まれる。

■「係争中」のマイホームを欲しがる人はいない

「国立市景観づくり基本計画」は今回の景観問題の舞台となった「富士見通り」について、このように明記されている。

《富士見通り沿道では、周辺のまちなみに調和した配置や形態意匠、色彩とし、低層部には店舗が並び、回遊性が高くにぎわいのある景観づくりを誘導します。また、富士山への眺望を確保するため、周辺の建築物が富士山への眺望を阻害しないよう取り組みます》

もちろん、あくまで「基本計画」なので法的強制力のある話ではないが、市の「取り組みます」というのが嘘八百じゃないかという攻撃材料にはできる。「市民」の中には、勝つ負けるより市政の問題点を追及することに意味があると考える人もいらっしゃるのだ。

さてそこで、国立市でマンション購入を検討している人になって想像をしていただきたい。こういうギスギスした争いの場になっているマンションを8000万円で購入したいと思うだろうか。よほど度胸のある人ではないとなかなか「えいや」と契約書に実印を押すことはできないのではないか。

実際、有名な「国立マンション訴訟」の舞台になった大学通りの大型高層マンションも、係争中の物件ということで販売にかなり苦戦したという報道もあった。

■四面楚歌になった住民に訴えられるリスク

しかも、そこで営業マンたちが頑張って成約にこぎつけたとしても新たなリスクが発生する。それは②の《入居者が「契約時に聞いていた話と違う」と積水ハウスに返金を求める》ということだ。

国立といえば住環境がいいことで知られている。そこに惹かれてこのマンションを買った人からすれば、「景観を破壊するマンションを認めるな」なんて毎日批判を浴びせられたら住環境もへったくれもない。

ファミリーの場合、子どもが「お前の家みんなの迷惑なんだよ」なんてイジメに遭う恐れもある。こういうトラブルが続けば、入居者は当然、契約解除と返金を求めてくるはずだ。

また、法廷闘争や国立市への追及が続いてさまざまな情報が陽の目を見るようになれば、このマンションを購入した人々が知らなかったような事実も明らかになる可能性も高い。

積水ハウス側からすれば、「隠していたわけではなく、わざわざ説明をする必要がないと判断をした」ということでも、入居者からすれば「聞いていないよ」とこじれて最悪、説明義務違反の損害賠償請求が求められることもあるだろう。

つまり、積水ハウス幹部からすれば、「グランドメゾン国立富士見通り」は思うように販売できないし、買った人から後々訴えられる恐れもある極めてリスキーな“不良債権予備軍”と判断をされた可能性があるのだ。

■「市民軽視」という市長批判の材料になる

そこに加えて、ダメ押しとなったのが、③の《今年12月の国立市長選の「争点」にされて、さらに不動産価値が落ちる》という最悪のシナリオも見えてきたからではないか。

具体的に言うと、「グランドメゾン国立富士見通り」を予定通り完成させてしまうと、12月の市長選で、自公推薦の現市長の「市民軽視の象徴」として政争の具とされてしまう恐れがあるのだ。

それが伺えるやりとりが国立市議会であった。この問題が注目を集めてから永見理夫市長は、市議会で無所属の小川ひろみ議員にこんな風に責任を追及された。

「近隣の住民も被害を受けていますから、二人三脚で開発事業を進めてきたのも国立市です。協定を結んでやってきたのも国立市です」

これを受けて永見市長は「条例上の適正を期すために指導してきたのが市です。二人三脚で開発事業を進めてきたという今の発言は誤りですので、訂正していただきたい」と反論をした。

永見市長がムキになるのも無理はない。実は小川議員は「国立市景観問題闘争のプロ」とも言うべき人物であり、しかも永見市長が初当選をした選挙で、野党統一候補として立ち塞がったライバルでもあるからだ。

■反対した市長が4556万円を支払う結果に

この両者の因縁を理解するには、なぜそもそも国立市でここまで景観問題が盛り上がったのかというところから知らなくてはいけない。そもそものきっかけは、東京都初の女性首長となった上原公子市長(1999年~2007年任期)である。

1999年、国立市の大学通りに高層マンション建設計画が出た時、上原氏は景観と調和しないということで、このマンションを「違法建築」として厳しい対応をしてきた。その後、法令的に建設が認められたことで、デベロッパー側が国立市を訴えて賠償命令が出た。しかし、これで話は終わらない。

今回の問題は上原氏個人に責任があるのだから、国立市は上原氏に賠償請求を命じるべきだという住民訴訟が行われて判決が確定。これを受けて国立市も上原氏に約3100万円の損害賠償を求めて勝訴。上原氏は延滞金も含めて4556万円を支払わなくてはいけなくなった。

■マンション景観問題をめぐる「因縁」の2人

そこで上原氏を「市民」が支える。「くにたち上原景観基金1万人の会」が立ち上がってカンパを集めた。その事務局長を務めていたのが、先ほどの小川議員なのだ。この活動中、小川議員が野党統一候補として市長選に立候補。そこで事実上一騎打ちとなったのが、当時は副市長だった永見氏である。

そして2017年11月、上原氏は小川氏ら支援者とともに国立市役所を訪問し、全国5000人からカンパを募って集めた資金で返済を終え、長きにわたった「国立マンション景観訴訟」は終結した。この時に返済金を手渡した相手が、当選したばかりの永見市長だ。

こんな「因縁」があるからこそ議会での責任追及になったわけだが、もしここで「グランドメゾン国立富士見通り」が解体されなかった場合はどうなっていたか想像していただきたい。

もし「富士山が見えなくなった」「日当たりが悪い」と景観を巡って市民が提訴をしたり、国立市の取り組み不足が槍玉に挙げられるようになっていたら、半年後に行なわれる市長選の大きな争点になっていた可能性は高いのではないか。

しかも、今回の選挙は「上原イズム」を継承する人々にとって負けられない戦いだ。

■国立市政を自公候補から奪還する戦い

上原氏の後継となった関口博氏は1期務めた後、2011年に自公などが推薦した佐藤一夫氏に敗れる。2期目の任期途中に佐藤氏が病気で亡くなった後は、同じく自公推薦の永見氏に上原氏の愛弟子ともいう小川議員が敗退し、現在に至っている。

「上原イズム」を継承する市民にとって、国立市政を自公候補から奪還するというのは悲願なのだ。そんな中で、「上原イズム」を世に広めるきっかけとなったマンション景観問題が起きる。永見市政を攻撃して、国立市のリベラル・反自公勢力を集結させる旗印として、これほどうってつけのテーマはないではないか。

もし筆者がそれを仕掛ける側ならば、間違いなく「グランドメゾン国立富士見通り」を活用する。積水ハウスと国立市を訴えることで、市民に対して永見市政の開発優先という問題を「見える化」するのだ。

積水ハウスはどこかのタイミングで、このような水面下の動きを察知したのではないか。このままいけばあのマンションは政争の具にされる。これから何年にも及ぶ訴訟や政治闘争によって不動産価値も大きく毀損される恐れがあるし、何よりも入居者や契約者のケアなど面倒なことが山積していく。やめるなら今しかない――。そんなギリギリの判断だったのではないか。

■市民が勝ち取った「文教地区」という称号

と聞くと、「いやいや、たかが地方政治のゴタゴタくらいで大企業が大金をかけたプロジェクトを放り出さんだろ」と思うかもしれないが、それは国立市民の「闘争力」をナメている。

もともと国立市は一橋大学など教育機関が多いので「文教地区」とされているが、これも東京都から「じゃあ国立市は文教地区で」なんて一方的に決められたわけではなく闘争で勝ち得たものだ。

戦後、隣の立川に米軍基地ができたことで、街の風紀が乱れたことを受けて1950年代に「国立町浄化運動」がスタート。そこでこの運動を主導された人々が掲げたのが「文教地区指定」だった。文教地区になれば、風営法取り締まりのキャバレー等が開業できず、ホテルや旅館も制限されるからだ。

■市民活動家のDNAが色濃く残っている

この「文教派」と呼ばれる市民運動家たちは「反米左翼」「文狂地区」などの批判を受けながら町議会をつき動かして、1952年に「文教地区指定」を勝ち取ったのである。

つまり今、分譲マンションの宣伝文句に使われる「文教都市・国立」というイメージは、政治闘争慣れしている市民活動家の皆さんが築き上げてきたブランドでもあり、今もそのDNAを誇りに思い継承する「市民」がたくさんいるところなのだ。

そんな「市民運動の総本山」のような国立市で、しかも「景観に配慮すべき」と定められた富士見通りで、高層マンションを建てるという行為自体が、積水ハウスの危機管理意識が甘かったと言わざるを得ない。

■「完成直前の撤退」は勇気ある決断だった

ただ、この土壇場で恥も外聞もなく「撤退」ができたのは勇気のある決断だった。企業危機管理を長くやっていると、このような「損切り」ができないことが、炎上企業の共通点だと気づく。

このまま進めば明らかに問題があることがわかっていても、「ここまでやってきたのに今さらやめられるか」なんて感じで、体面や立場を優先して結果、火だるまになるパターンが圧倒的に多いのだ。

積水ハウスの判断は表面的に見れば不可解だが、背景を知れば学ぶべき点は多い。危機管理担当者はぜひ他山の石としていただきたい。

----------

ノンフィクションライター

1974年生。テレビ情報番組制作、週刊誌記者、新聞記者等を経て現職。報道対策アドバイザーとしても活動。数多くの広報コンサルティングや取材対応トレーニングを行っている。著書に『スピンドクター“モミ消しのプロ”が駆使する「情報操作」の技術』(講談社α文庫)、『14階段――検証 新潟少女9年2カ月監禁事件』(小学館)、『潜入旧統一教会 「解散命令請求」取材NG最深部の全貌』(徳間書店)など。

----------

(ノンフィクションライター 窪田 順生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「富士山が…」国立市マンション、異例の解体はなぜ? 「積水ハウス」社長&副会長を直撃!

文春オンライン / 2024年7月1日 7時0分

-

鈴木おさむ氏 高層マンション広告の写真取り違えに「間違っていたという景色、これはかなり大変なこと」

スポニチアネックス / 2024年6月26日 10時32分

-

不動産コンサルタント マンション広告、写真取り違えに「購入者がいた場合、今後キャンセル、値引きを…」

スポニチアネックス / 2024年6月26日 10時22分

-

風間晋氏 高層マンション建設問題、住民と地元の溝について私見「あくまでも販売段階の問題なのでは」

スポニチアネックス / 2024年6月26日 10時20分

-

「富士山見えず」で解体、国立 完成直前マンション

共同通信 / 2024年6月10日 21時5分

ランキング

-

1ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 17時46分

-

2バナナ・パイン・マンゴーが… 軒並み値上がりの“ワケ” 試す人が増えている国産バナナとは…!【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 21時19分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4「新札ゲットできました」新紙幣求め銀行やATMに行列 導入の狙いは「偽造防止の強化」と「使いやすさ向上」 1万円札は渋沢栄一 5000円札は津田梅子 1000円札は北里柴三郎

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 12時8分

-

5auカブコム証券、顧客に二重で入金…返金を求める方針

読売新聞 / 2024年7月3日 19時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください