なぜ豊田章男氏は「不正撲滅は無理だと思う」と語ったのか…「組織不正」の研究者が見た認証不正問題の根本原因

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 8時15分

■「不正=悪事」とは言えない

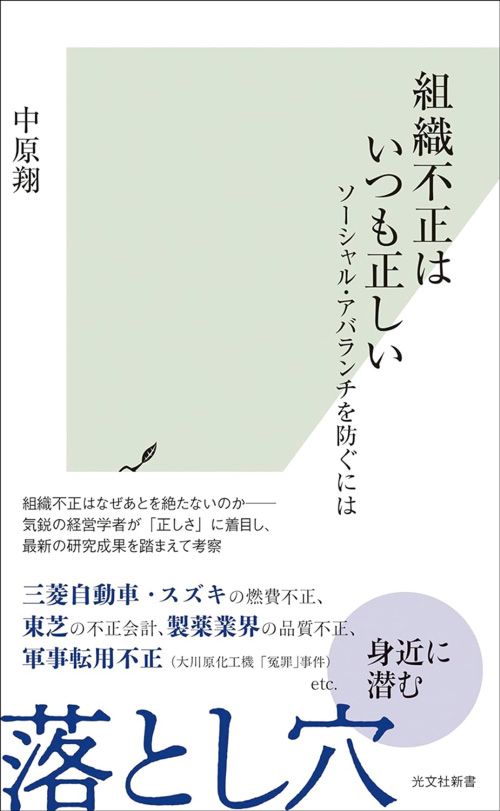

――新著『組織不正はいつも正しい』(光文社新書)は思わず「えっ、どういうこと?」と思ってしまうタイトルです。

【中原】意外に思われるかもしれませんが、私の専門である組織不正や組織不祥事の研究では、実はそれほど変わった指摘ではありません。

「正しさ」は、学術的には「正統性」や「合理性」とも置き換えられます。

不正を起こした企業側の論理では、その行為は「正しいものである」と認識されており、そうであるがゆえに長らく常態化するものと言えます。

しかし、社内ではいくら「正しいもの」であっても、外から見たときに「不正である」とみなされるケースが少なくないのです。

組織不正とは、企業側は「危ういことに手を出している」というよりも、「正しさ」、つまり社内で共有されていることに正統性や合理性があり、外部の組織が持っている「正しさ」との緊張関係にある中で起きた問題だ、とみることができるのです。

――一般的な組織不正に対する見方とは異なりますね。

こうした見方があまり世の中で行われていないので、あえて問うてみました。

例えば今回、トヨタ自動車の車両試験における認証不正が報じられました。不正、と言われると「けしからん、誰の責任だ」「一体、いつから悪事を重ねてきたのか」と企業だけの責任として世の中に受け止められてしまいがちです。

トヨタとしては悪事を働こうと思ったのではなく、自分たちにとっての「正しさ」を全うした結果、不正に至ってしまったということなのです。

■国交省の「正しさ」とトヨタの「正しさ」

【中原】トヨタの認証不正についてはこれから本格的な調査が行われるため、暫定的な見解にはなりますが、国交省の考える「正しさ」とトヨタ側の考える「正しさ」の対立で考えると、両者の言い分がわかってきます。

国交省は、これまで国際基準(国連基準)への対応を図るために道路運送車両法を改正するなど、自動車の国際流通を加速させるべく取り組んでいました。その一方で、トヨタは今回問題となった認証試験において、少なからず北米基準を参照していました。

例えば、車の後ろから衝突された場合に燃料漏れが起きるかどうかを確認する試験で、国交省の基準では1100キロの重さの衝突で実施しなければならないところ、トヨタは北米基準の1800キロでテストをしていたと報道されています。

これが「より厳しい基準」での試験です。しかし国交省としてはあくまでも1100キロで試験を行うよう定めているので、「より厳しい基準」をクリアしていたとしても、結果的に「不正」と判断されてしまうのです。

つまり、国交省は「国際基準で試験を行うべきである」という「正しさ(正統性)」を主張しているのに対し、トヨタはアメリカにも多く車を輸出しているので、試験効率等を考えて北米基準を採用し、国際基準もクリアするのだから問題ないだろう、という「正しさ(合理性)」で試験を行ってきたわけです。

結果、双方の正しさが対立し、その「差分」が不正になったということになります。

■豊田章男会長の発言の真意

――トヨタ社内からは「エンジニアとしては合理性を追及した結果だ」との声もありました。

【中原】こうした「正しさ」が対立したり緊張関係にあると、その「差異」「差分」が現れやすくなり、組織不正が顕在化することになります。

ただし、本来であれば、こうした差分が見つかることは大事なことであるため、「では今後どうすればいいか」を前向きに話し合っていくべきです。

今回のケースは10年ほど前の試験結果から「不正」が発覚したという話ですが、こうしたチェックより短い間隔で行っていけば不正の規模もそこまで拡大しないのではないでしょうか。そうすることで、「正しさ」どうしのギャップも小さく抑えられますし、「差分」をどう考えるかを検討しやすくもなります。

――トヨタ自動車の会長である豊田章男氏が、自動車企業で同様の不正が発覚していたことを背景に「『ブルータス、お前もか』と思った」とか「不正撲滅は無理だと思う」と発言して世間を驚かせました。

【中原】特に後者の発言の真意は、先にも述べた「差分」をなくすというのは難しい、ということではないかと思います。

豊田会長は、同じ会見で「間違いが起こったときに立ち止まること」や「すぐに直すサイクルを回していくことが大切である」とも述べているので、この点は間違いないと思います。

もちろん、「不正撲滅は無理だと思う」と、トップが語ってしまうことで不正を容認する姿勢になりかねない、とも言えます。しかし、今回の発言はそういう姿勢ではないと感じられ、あくまで「限りなく不正をなくしていかなければならないが、それをゼロにするのは難しい」と本音を吐露したのだと思います。

それはまさに「差分」だからであり、大元をたどればトヨタの考える「正しさ」と国交省の考える「正しさ」の対立や緊張から生じるものだからです。あるいは、豊田会長が語ったように、多くの部署や人を介してなされるものが属人的になりすぎてしまったこともあります。

■不正を糾弾するだけでは意味がない

【中原】しかも現場では、限られた時間や生産性の中で国内のみならず海外向けなどさまざまな試験をクリアしなければならない。その中で認証をクリアする方法を考えた結果、「より厳しい基準」である1800キロで試験を行うことは合理的だと考えた。

決められたルールをその通り守ることも大事ですが、こうした「現場での経済合理性」も、確かに追求すべきことではあります。

この二つは、繰り返すように国交省とトヨタの「正しさ」の差分なのですが、その差分は複数の基準がある以上、ある程度出てきてしまうものです。それを「不正」と言われるなら、「完全に撲滅するのは無理だ」というのが豊田会長の言い分です。

双方にとってもっともよいのは、国交省が言及している国際基準を追求した国交省の基準と、出荷先で求められる国の基準が合致し、かつ国内の自動車メーカーも守ることのできる基準や試験方法が確立された状態です。そうすれば今回のような「不正」はなくなっていくでしょう。

また、今回、「不正」は5社で38車種が指摘されていますが、これが自動車の認証試験全体から見て、果たして多いのか少ないのか。そうした観点も必要になるはずです。

本来は、最終的に運転手や同乗者、あるいは歩行者などの安全が守られることに試験の目的があるわけですから、その手前で「差分」が見えたのだから「よかった」ともいえる。

しかし「不正発覚!」とだけ報じられ、それがすべて企業の責任だとなると、こうした「その先にある、本当に考えるべき」部分は理解されないままになってしまいます。

■堂々と、会社のために「不正」を働く

――「不正」という言葉が強すぎるのかもしれません。これまでのイメージでは、不正は「こっそり、意図的に、利益を水増しするなどのために」行われる不法行為、というイメージでした。

【中原】そうですね。これまでの「企業不正」というのは、明確な意図を持った人物が不正に関与し、それが組織全体に伝達されることで発生すると考えられてきました。

しかし実際には、そうした「危うさ」は実際に実行されるまでに何らかのストップがかかる一方、「(良かれと思ってやったことが)結果的に不正になってしまった」というケースは少なくないのです。

多くの人は、不正を働こうという意図はなく、堂々と、会社のためにやっている。堂々とやれることなので、特に誰かが指摘するものでもない。だから企業不祥事の会見で「誰も問題だと思わず常態化してきた」という発言が出る。

トヨタの件もそうですが、だからこそ多くの人が「不正」にかかわっており、不正を働く意図がないままに行ってきたことが、結果的として組織的な不正になってしまった。こうした観点から「不正」についての考え方をを見直してみるべきではないか、というのが本書の提案です。

これは社会学者のドナルド・パルマーの研究を参考にしたものなのですが、近年、世界的に注目されてきている考え方です。世界的な見方がどれだけ日本に適用できるかはわかりませんが、きちんと紹介しておくべきだと思っています。

■「犯人」を捕まえても意味がない

――不正となると犯人捜しや現場の吊るし上げに終始して、根本的な問題の解決にならないことも多々あります。

【中原】根本的な問題は、本書で紹介した「構造的な要因」や、すでに対立している基準などにあるのですが、あまりそこがクローズアップされないまま終わってしまう印象があります。

「この人が犯人です!」というのはわかりやすい構図ではありますが、以前から私はこうした不正のとらえ方に疑問を持っていました。現場にいる「誰か」を探し出して、その人物が退職したら不正がなくなるのかと言えば、多くの場合はそうではないはずです。

悪事をこっそり働こうと考えている人が仮に組織内にいたとしても、現在の日本の内部統制制度の拡充や監査システムの程度を考えると、実際にはそう簡単ではありません。

一方、組織の中で正統的であったり合理的であったりする「正しさ」を、不正として指摘される前に見つけ出すのは困難です。組織内では誰も不正だとは気づかない「閉じられた正しさ」になってしまいがちだからです。

不正が起きると、情報公開が必要だという話になりがちですが、どんな情報でもだせるわけではないですから、内部でいかに健全な経営ができるようにするかを考えなければなりません。監査で言えば、「閉鎖的だからこそ開かれた場にできる」ことの良さを生かしたチェックを行わなければならないでしょう。

■社外取締役の存在意義

【中原】その意味では、内部監査だけでなく社外取締役の役割も大きいと思います。社外取はまさに内部のロジックとは別の観点から、「組織としての正しさが閉じられた正しさになっていないか」を判断すべき立場です。

会社によっては「社外取は任命したけれど、あんまりつべこべ言われたくない」という取締役や幹部もいるでしょうが、社外取は心を鬼にして、少しでもおかしいと思ったことは指摘していかなければ、真の企業の健全化は図れません。単に「社外取を設置すればいい」というのではなく、実際に機能するものにしていく必要があります。

不正や不祥事が起きると企業は第三者委員会に調査を依頼しますが、本来は有事になってから対処するのではなく、平時から第三者的視点が働いているのがベストです。

――幹部に女性を増やす、さまざまな経歴を持つ人を登用するなどの多様性の担保も必要ですか。

【中原】そうですね。属性の多様化は視点の多様化につながります。単に性別の話だけではなく、特にメーカーの場合は製造部門出身者を経営サイドに登用するなどして、「なぜそういうことが起きるのか(起きうるのか)」を現場の状況を知る立場から説明できることが重要になります。

■KDDI社長の会見が称賛されたワケ

【中原】本書では、KDDIの高橋誠社長が大規模な通信障害が発生した際に会見で詳細に経緯を説明して賞賛された例を挙げましたが、技術畑出身だったために、「なぜ障害が起きたのか」を理解し、言語化されていました。

今回のトヨタの記者会見に限らず、トップが不正の内実に語るということはとても大事なことだと思います。なぜなら、不正の内実を語るというのは現場を理解していなければ出来ないことだからです。不正の内実を語る時に、日々どれだけ現場に向き合っているかが問われるからです。

トヨタの場合もそうですが、社内的に「正しい」と思ってやったことが、時に結果的に「不正」になるとすると、誰にとっても、どんな組織でも他人ごとではありません。それは組織不正がどんな組織でも起こりうるからです。

本書では東芝の不正会計や警視庁公安部の軍事転用不正の冤罪事件についても取り上げましたが、いずれも初めから「不正に手を染めてやろう」と思って始めたことではないはずです。

「正しい」と思ってやっていたはずなのに、どうしてこんなことになったのかと、当事者が一番驚いているかもしれません。むしろ、「正しい」からこそ、大きな不正に繋がりやすいと言うべきです。

こうした事態を防ぐには、一つには先にも言った監査役や社外取締の役割も大きいのですが、そのほかにも内部通報制度の拡充などが必要でしょう。

すでに制度自体はありますが、より機能するように、例えば現場の情報を知り尽くしていて情報提供をしてくれるような人がいれば、現場の状況がわかるだけでなく「正しさ」が閉鎖的なものになりつつあることに気付く可能性が高まります。

■絶対に正しいと思うことほど、絶対に間違う可能性につながる

【中原】また、今回の国交省とトヨタのように「正しさ」どうしが対立や緊張関係にある場合、お互いに自分たちの考える正統性や合理性をすり合わせて、「どこに差分があるのか」を、できれば前もって確認する作業ができればいいなと思っています。

――個人としても、自分が抱いている「正しさ」に没入せず、客観視する視点が必要ですね。

【中原】「正しさ」は怖いです。組織内に単一的で固定的な「正しさ」が浸透すると、間違っていてもその方向に全力で突き進んでいくことになります。「正しいのだ」と信じていれば、なおのことです。

あとがきにも書きましたが、「絶対に正しいと思うことほど、絶対に間違う可能性につながっている」。これは企業組織だけでなく、行政、国でも言えることですし、個人にとっても必要な視点ではないでしょうか。

----------

立命館大学経営学部准教授

1987年、鳥取県生まれ。2016年、神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了。博士(経営学)。同年より大阪産業大学経営学部専任講師を経て、19年より同学部准教授。22年から23年まで学長補佐を担当。主な著書は『社会問題化する組織不祥事:構築主義と調査可能性の行方』(中央経済グループパブリッシング)、『経営管理論:講義草稿』(千倉書房)など。受賞歴には日本情報経営学会学会賞(論文奨励賞〈涌田宏昭賞〉)などがある。 光文社新書X(旧Twitter)

----------

(立命館大学経営学部准教授 中原 翔 インタビュー・構成=ライター・梶原麻衣子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

認証不正問題、本当に悪いのは国交省とトヨタのどちらなのか…欧米で使われる「アンフェア」の本当の意味

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 16時15分

-

トヨタ、ホンダでも発覚、止まらぬ認証不正の連鎖 ルール破りは論外だが制度の見直しは必要

東洋経済オンライン / 2024年6月7日 7時20分

-

トヨタなど5社の認証不正『国より厳しい基準で独自に試験』その意味をわかりやすく解説 評論家・国沢光宏さん「国交省と民間が言い争いするのではなく日本がどうやって栄えていくか考えるべき」

MBSニュース / 2024年6月5日 12時2分

-

[社説]主要5社認証不正 日本車の信頼揺るがす

沖縄タイムス+プラス / 2024年6月5日 4時0分

-

トヨタ自動車、型式指定申請における不正行為を謝罪 豊田章男会長「お客様、車ファン、すべてのステークホルダーの皆さまに心よりお詫び申し上げます」

ORICON NEWS / 2024年6月3日 17時25分

ランキング

-

1バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…フルーツ研究家が教える「バナナの正しい保存方法」

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

-

2LINE、分離26年3月に完了 情報流出、システムの計画前倒し

共同通信 / 2024年6月28日 17時29分

-

3【速報】「いまになって何を言い始めているんだ」「小林製薬だけに任せておくわけにはいかない」と厚労相が怒りをあらわに “紅麹サプリ”問題で「摂取後に死亡疑い」76事例が調査中と小林製薬が明らかに 27日まで報告せず

ABCニュース / 2024年6月28日 16時14分

-

4「東京チカラめし」が東京で再始動 今度はどう売っていくのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月28日 6時5分

-

5トヨタが「週休3日」可能に オフィス職場対象に検討

共同通信 / 2024年6月28日 22時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください