バレンタインのコピー「義理チョコで人間関係を作ろう」では全然ダメ…女性の共感が止まらぬ"正解コピー"とは

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 10時15分

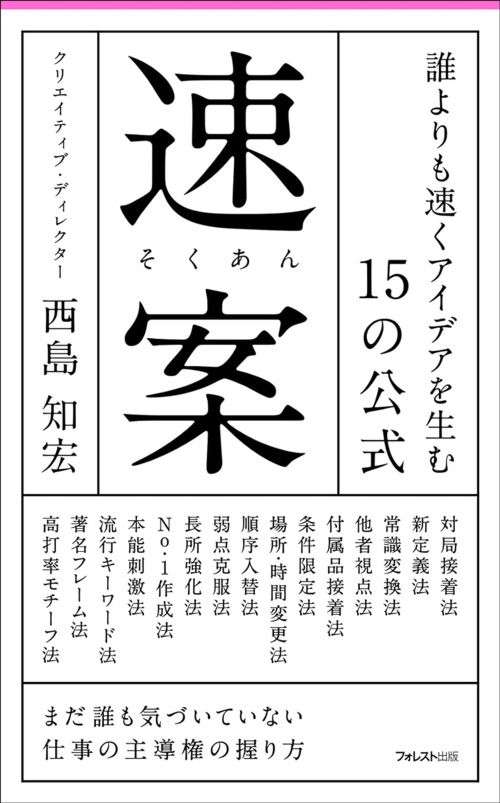

※本稿は、西島知宏『速案 誰よりも速くアイデアを生む15の公式』(フォレスト出版)の一部を再編集したものです。

■誤解:アイデアは大切にするべき

突然ですが、あなたが3年かけて進めてきた新商品のプロジェクト、そのネーミング会議が明日開かれるとします。いくつくらいのネーミング案を持っていきますか。

まさか「とっておきの一案」なんてことはないですよね。あなたが手塩にかけて育ててきたプロジェクトですから、あれこれ迷って何十案と持っていくはずです。

一方でこういうとき、100案、200案という膨大な量のネーミングを持っていく人も少ないのではないでしょうか。「そんなに持っていっても意味はない、自信のある案だけ持っていけば大丈夫」と思っているあなた、次の言葉を聞くと、考えが変わるかもしれません。

これは私が若手のとき、著名なクリエイティブディレクターに言われた言葉です。私自身、クリエイターとしてキャリアを重ねていくうち、この言葉が身に沁(し)みてわかるようになりました。だから、仕事の現場において、アイデアは最低でも100案以上出すようにしています。

実際、仕事に慣れてくれば良いアイデアの打率は上がってきますし、アウトプットする前に頭の中でアイデアを取捨選択ができるようになるので、アウトプットするアイデアの数は少なくなります。

しかし、どんなにアイデア出しがうまくなっても「アイデアを捨てる前提」か、「捨てない前提」か、どちらの前提に立つかで、最終的なアウトプットのクオリティが確実に変わります。アイデアを捨てない前提に立つと、そのアイデアを捨てるのが惜しくなり、客観的な視点と、より良いアイデアを求める意識がなくなってしまいます。

アイデアを捨てる前提に立つことで、いい意味でアイデアに執着せず、アイデアを客観的に捉え、より良いアイデアを求められるようになります。

アイデアを評価するのは、自分ではなく他者。ここからは逃げられないので、アイデアは捨てる前提で、どんどん発想して、どんどん捨てる。このことを意識しながら、よりベターなアイデアを模索してください。

■誤解:アイデアはみんなに伝えるべき

「自分のアイデアを、誰にも伝えたくない」という人は少ないと思います。ほとんどのアイデアは、できるだけ多くの人に知ってほしい、共感してほしいと思って発想されるものです。しかし、ここに大きなわなが潜んでいます。

私はアイデアを発想するとき、いつも特定の「誰か」を想像するようにしています。なぜなら、たった1人の誰かを生み出したいアイデアの対象として想像することにより、アイデアがよりリアルに、熱を帯びるからです。生きたアイデアと言ってもいいかもしれません。

わかりやすい例を出してみましょう。

あなたがチョコレートメーカーの宣伝担当者だとします。バレンタインデーの2月14日に新聞広告を出稿することになりました。どのようなキャッチコピーでターゲットに訴えかけますか。

どうでしょう。一見正しいメッセージに見えるかもしれません。「義理チョコをたくさん配れば、上司や同僚との関係が良くなり人間関係がうまくいく、仕事がうまくいく」といったメリットを訴える提案型のコピーにも見えるかもしれません。

しかし、考えてみてください。

実際に自分がチョコレートを買う消費者だとして、義理チョコくらいで人間関係が構築できると思うでしょうか。人間関係の構築は一筋縄ではいきません。楽しい時間や辛い時間、悔しい時間などをともにしてこそ、できあがるものです。

自分が人間関係を構築したい特定の誰かを思い浮かべて書いていたら、こういう浅いキャッチコピーは生まれないはずです。つまり、このキャッチコピーは、みんなに伝えようとした誰の顔も思い浮かべずに書かれたものと言えます。

一方で、次のようなキャッチコピーだったらどんな印象を受けるでしょう。

■女性の共感が止まらぬ“正解コピー”とは

商品を渡せなかったのだから、チョコレートを売りたいときのキャッチコピーとしては否定的な意見が出るかもしれません。しかし、リアルに感じませんか。

実はこのキャッチコピー、私の大学時代の友人が発した言葉なのです。何人かの、別の友人たちはこの言葉に触れて「すごくわかる」と共感していました。つまりこのキャッチコピーは「誰かに伝えようとして、結果的に複数の女性の共感を得たもの」と言えるのです。

誰かを思い浮かべて生まれたアイデアのほうが、結果的にみんなに伝わるもう1つ例を挙げましょう。私が敬老の日の啓発広告として書いたキャッチコピーです。

このキャッチコピーは、すでに他界した私の母方の祖母を想(おも)って書いたものです。母の実家は熊本県の小さな町にありました。小学生の頃、夏休みには決まって熊本に帰り、1カ月を過ごしていました。

夏休みも終盤となる8月末。叔父に空港まで送ってもらうのですが、祖母は車に乗った私たちが見えなくなるまで(おそらく見えなくなっても)手を振っていました。その姿をずっと覚えていて、敬老の日をテーマにした仕事がきたとき、課題と祖母の情景が結びつき、このコピーが生まれたのです。

このキャッチコピーは、先ほどのバレンタインデーの言葉と同じく、私という1人だけの体験をもとにしています。

しかし、このキャッチコピーが世に出るや、多くの人から「自分の祖母を思い出して涙が出た」「このコピーを読んで、久しぶりに祖母に会ってきた」「私も似たような想い出がある」という言葉をいただきました。

つまり、たった1人の経験をもとに書いた言葉が、結果的に多くの人の共感を得たのです。「みんなが共感する敬老の日のメッセージはこんな感じだろう」というスタンスで書いていたら、こういう経験はできなかったはずです。

アイデアは、結果的には「みんな」に伝わるほうがいい。しかし、発想の過程においては、みんなを見るのではなく、たった1人の誰かを想像して発想すべきである。

課題に最適な誰かを思い浮かべて行うように心がけてください。

----------

クリエイティブディレクター

1977年奈良県出身。早稲田大学大学院修了後、2003年電通入社、クリエーティブ局配属。広告クリエイターとしてTCC賞、ACC賞、スパイクスアジア、ニューヨークフェスティバルなど国内外の数々の広告賞を受賞。2007年独立し、クリエイティブブティックBASEを立ち上げる。出身地である奈良県の県紙、奈良新聞社の非常勤取締役就任。2015年、デジタルメディア「街角のクリエイティブ」を立ち上げ、編集長に就任。月間100万PVのメディアに成長させる。2016年、初の著書となる『思考のスイッチ〜人生を切り替える11の公式〜』(フォレスト出版)を上梓。Amazonビジネス企画ランキングで1位を獲得する。その後、韓国版を出版。広告業界で培ったクリエイティビティで世の中の様々な課題を解決すべく、日々奮闘中。

----------

(クリエイティブディレクター 西島 知宏)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ジョン・ケイルが語る、80代の今も加速する実験精神とヒップホップへの強い関心

Rolling Stone Japan / 2024年6月28日 17時20分

-

【映画『九十歳。何がめでたい』が公開】“百歳”佐藤愛子さんが“九十歳”草笛光子に宛てた手紙「まだまだ、お若いと…」

NEWSポストセブン / 2024年6月22日 7時15分

-

ChatGPTで新商品の企画案を作成するキホンのキ アイデア出しやイメージ画も作成してくれる

東洋経済オンライン / 2024年6月5日 16時0分

-

【インサイトナウ編集長対談】小さな積み重ねこそが目標達成に近づく/INSIGHT NOW! 編集部

INSIGHT NOW! / 2024年6月3日 16時0分

-

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (80)

財経新聞 / 2024年5月31日 10時55分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください