映画を「面白い」としか言えない人は何が足りないのか…そのとき意見を言える人が"頭の中でやっていること"

プレジデントオンライン / 2024年6月29日 15時15分

※本稿は、さわらぎ寛子『言葉にする習慣 思いがまとまる・伝わる「言語化力」の身につけ方』(明日香出版社)の一部を再編集したものです。

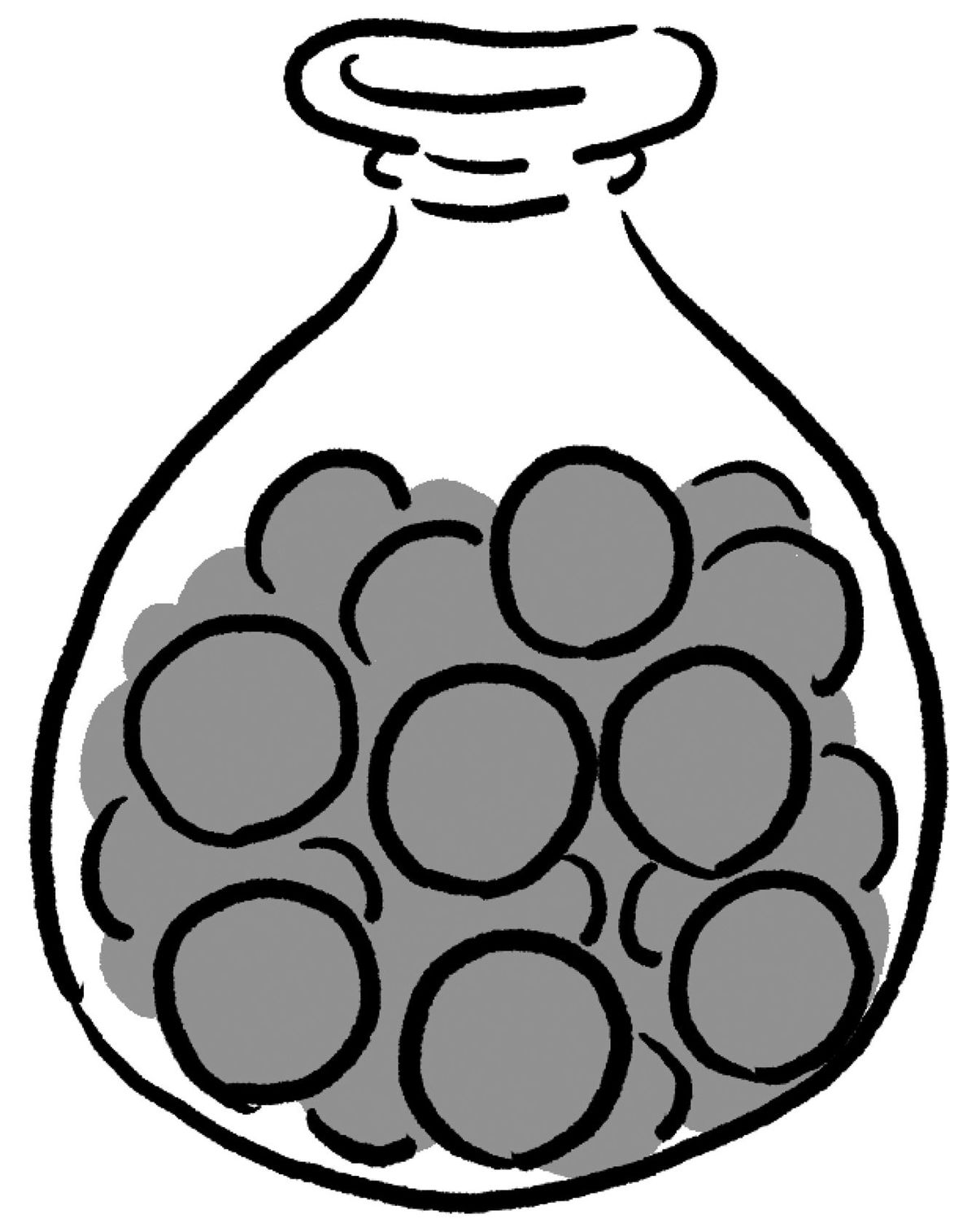

■言葉にできないのは、いろんなことを1つの大きな袋に入れているから

「うまく言葉にできない」という人の話を聞いていると、いろんなことを1つの大きな袋に入れているんだな、と思うことがよくあります。

たとえば、映画の感想を言いたいとき。

「昨日見た映画が面白かった」。

これでは、その映画について何も伝わりませんよね。

映画が面白いと思ったのには、「アクションがカッコよかった」「ラストシーンに感動した」など、いろんな理由があるはずです。

この一つひとつの理由を、ボールとしてイメージしてみてください。

「面白い」という1つの大きな袋に全部のボールを入れて、一つひとつのボールを見ようとしないと、「面白かった」としか感想を言えません。

まずは、その袋の中に何が入っているか、全部のボールを出してみることです。

一つひとつのボールを確認して、「今回は、どの話をするか」を相手に合わせて決めていく必要があります。

■電車の中で正しく観察する4つのポイント

自分がいつも入れている「大きな袋」の中に何が入っているかを、詳細に見ることが、「観察」です。

何かを見るときに、ざっくりと全体を見ただけでわかった気にならず、詳細を見つめる習慣をつけましょう。

たとえば、あなたは電車の中で何をしていますか。

スマホを見ている、音楽を聴いている、という方が多いように思います。

まずは、電車の中でキョロキョロと周りを観察する癖をつけましょう。

観察の大きな流れは、次のとおりです。

1、ざっくりと全体を捉える

2、注目ポイントを決める

3、詳細を観察する

4、解釈する

1、ざっくりと全体を捉える

電車の中で、まず全体をざっと見ます。

(例)平日朝8時の通勤電車なら、座っている人の9割、立っている人の8割ほどがスマホを見ているなぁ。今日は、少し冷えるから、上着を着ている人が多い。

2、注目ポイントを決める

次に、「注目する人(や場所)」を決めます。

(例)少し離れたところにいる、座って本を読んでいる女性

3、詳細を観察する

あまりジロジロ見るのは失礼なので、変に思われない程度に観察をします。

次に、その人の特徴から、生活を想像してみます。

(例)年齢は、20代後半ぐらい。読んでいる本は、ハードカバーの小説。図書館のシールが貼ってある。髪型は、暗めのカラーのボブだけど、よく見ると、髪の内側に明るい色を入れている。

服装は、ネイビーのカーディガンに白いデニム。膝の上には、大きめの鞄と、小さなバッグ。保温性のありそうな素材っぽいので、中はお弁当かな。

朝起きてから、会社に行くまで、何をしているだろうか。6時に起き、お弁当を作って、洗顔、メイク、着替え、朝食。一人暮らしかもしれない。

4、解釈する

観察から見えてきたことに、解釈を加えてみましょう。

(例)図書館のシールのついた本、お弁当を入れる小さめのバッグ、あたりから、丁寧で節約をした生活がうかがえる。髪の内側の明るいカラーからは、個性的でありたい、流行も意識していたい、という思いを感じる。

こうして毎日、誰か一人に絞って、じっくり観察してみると、「通勤電車に乗っている人は、みんな疲れた顔をしている」なんていう、ざっくりとした捉え方ではなく、一人ひとりに物語があることがわかります。

■言葉にならない部分を鮮明に捉えられることが大切

観察は、1日で終わらせず、続けていくことで、意味を持ちます。

パッと見ただけではわからない、人と人の会話の中にある感情や、言葉にはなっていない表情、仕草、行動などをよく見ることで、「こういう人は、こういうもの」「こんなときは、だいたいこう」という思い込みを外し、実際に起きていることに目を向けられるようになります。

大雑把に捉えていたできごとに対する解像度が上がるのです。

解像度が上がって、ものごとが鮮明に捉えられるようになることが、「なんとなく」の言葉ではなく「自分の言葉」で考えることへの近道です。

■違和感の正体が言えると、評価され信頼も生まれる

周りの人を観察することに慣れると、自分自身の感覚も観察できるようになります。

今自分が何を感じているか、小さなことでも言葉にしてみましょう。

人はよく、うまく言葉にできないときに「違和感がある」「モヤモヤする」と言います。

それをそのまま言っているだけでは、共感は生まれません。

違和感を代弁してくれる人に、スカッとしたり、自分の気持ちをわかってくれると親近感を持ったりすることは、皆さんも経験があると思います。

違和感の正体が言えるようになると、「この人は、私が言葉にできなかった思いを、言葉にしてくれる人だ」と、評価され信頼も生まれます。

■「何が一番」「なぜ」でモヤモヤした違和感を分解する

違和感、モヤモヤを感じたら、それを分解してみましょう。

まず、次の2つに分解します。

・何が一番(THE MOST)

・なぜ、そう感じるか(WHY)

たとえば、「質問があったらなんでも聞いて」と言っていた先輩に、わからないことを聞いたら「それぐらい自分で考えなよ」と返されて、モヤモヤしたとします。

まず、そのできごとに対して、自分が感じたことを全部書き出してみましょう。

・先輩の言い方が冷たかったのが嫌だった

・自分から聞けと言ったのに答えてくれない、その矛盾がなんか許せない

・みんなの前で、大きな声で否定されて悔しかった

・先輩は、暇なときは優しいが、忙しいときは態度が変わるのが怖い

などなど、自分の感じた「違和感」を細かく分解してみると、「モヤモヤ」の中にいろんな思いが入っていたことに気づきます。

そこから、「何が一番」を見つけます。

書き出したものの中で、一番違和感があったのは何でしょうか。

「ああ、私は、忙しいとか時間がないとかの状況によって、態度が変わる相手が怖いと感じているんだなあ、それが一番嫌だったんだ」と気づいたとします。

次に「なぜ」それがそんなに嫌なのかを考えてみます。

「そうか私は、自分が、相手の状況を読んだり、その場その場で臨機応変に対応したりするのが苦手だからそれを求められるのが嫌なんだ」、と気づいたとしましょう。

■モヤモヤしたままでは相手だけでなく自分に対する理解も出来ない

ここまで掘り下げられると、

「なんでも聞いてと言っていた先輩に、質問をすると、それぐらい自分で考えてと返されてモヤモヤした」というだけではなく、

私は、状況によって態度を変える人が苦手です。

自分自身が、相手の状況を理解して、臨機応変に対応する力が弱いと感じているからです。

と、「意見」が言えるようになります。

なぜ、そう感じるのか、なぜ、それが嫌なのかを言葉にできるようになると、「じゃあどうするか」が見えてきます。

「違和感がある」「モヤモヤする」で終わらせていたら、自分に対しても、相手や周りの状況に対しても、深い理解はできません。

言葉にすることで、見えてくるのです。

■「要するに」より、「何が一番」

先ほども触れたように、言語化のポイントは、大きな1つの袋に入れているものの中身を全部出して、それを言葉にしていくことです。

全部出した後、やりがちなのが、「要するに」とまとめようとすること。

「違和感」という大きな袋に入っているものを全部書き出して、並べた後に、「じゃあ、要するに何だろう」と考えると、また「違和感がある」「モヤモヤする」に戻ってしまいます。

「要するに」と抽象化するのは、難しいもの。

それよりも、「何が一番」と、書き出した具体の中から1つを選んでください。

その1つが、すべてではないですが、漠然としたことを言うよりも、1つの具体的なことを言った方が伝わります。

■「相手の気持ちを考える」ということ

本やビジネスのシーンでは、よく「相手の気持ちを考えよう」「相手が言ってほしいことを伝えよう」と言われます。

相手の気持ちを考える、とは具体的に何をどうすることでしょうか。

人は、自分以外の誰かの気持ちを100%理解することなどできません。

わからないけど、わかろうとすることが、相手を理解するということだと言えます。

具体的には、相手の頭の上に浮かんでいる吹き出しを想像することだ、と私は定義しています。マンガによくある、頭から浮かんでいる吹き出しです。

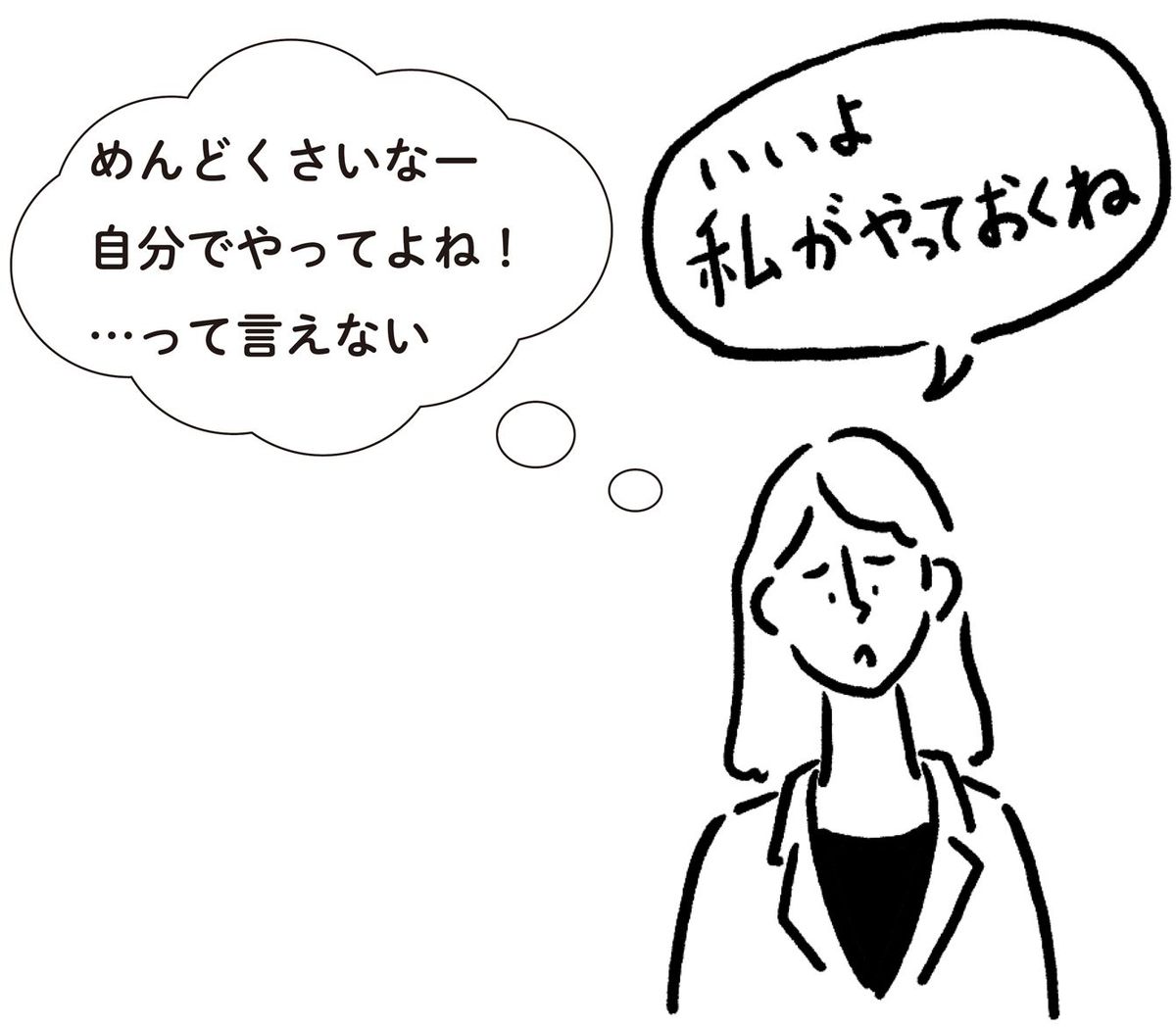

たとえば、同僚に、チームの誰かがやることになっている仕事をお願いしたとしましょう。

その人は口では「いいよ、私がやっておくね」と言っているけれど、なんだか顔が曇っています。声のトーンも低いです。表情や声の感じを見ると、どうも納得していなさそうに見えています。

そのときに、相手の頭の上に、どんな吹き出しが浮かんでいるかを考えてみます。

・もしかしたら「何で自分ばっかり」と思っているのかな

・「自分でやってよ、と言いたいけど、言えないなぁ」と思っているのではないか

このように、吹き出しの中を想像していきます。

これが、「相手の気持ちを考える」ということです。

■相手にとっての「正しい理由」を想像してみる

相手が言うこと、言葉にしたことだけに目を向けず、相手の言葉にできていない思いを、表情や声のトーンや態度や仕草などから想像してみましょう。

これは、目の前にいる相手だけでなく、周りのすべての人に対してできることです。

目に見えている情報だけでなく、次のような見えていない情報(相手が言葉にできていないこと)を想像してみてください。

・なんのために、今その行動をしたのか

・それをしている(その人にとっての)理由は何か

・その行動で何を得たかったのか

・その行動(や表情や態度)で、何を伝えたいのか

・その人は、今、何を感じ、何を思っているのか

もちろん、想像なので、考えてみたところで、相手の気持ちがすべてわかるわけではありません。

でも、相手の言葉や行動だけで判断せず、相手をわかろうとすること、相手の意図や思いを知りたいと思うことが、大事なのです。

そのときに大切なのは、「この人はこう考えているに違いない」と勝手に決めつけないこと。

あくまでも観察をベースに、自分の主観をできるだけ外して、相手の背景を想像します。

「この年代の人はこう」「この部署の人はこういうタイプ」など、カテゴリに当てはめて人を見ると、観察をする目が曇ってしまいます。

----------

コピーライター/コトバワークス株式会社代表取締役

1978年京都府生まれ。関西大学社会学部卒。関西大学非常勤講師。現役コピーライターで、企業の広告制作のほか、企業研修も多く手がける。24年間コピーライターとして食品、美容、ホテル、学校、病院、製薬会社、電鉄など様々な業種の広告制作を手掛ける。書いたコピーは3万件以上。2010年「2時間でキャッチコピーが作れる」メソッドを独自で開発。現在は、オンラインとリアルな会場で長期講座を開催。自分メディアを使って集客したい、売上を上げたいと願う経営者や起業家から高い評価を得ている。著書に、『キャッチコピーの教科書』(すばる舎)、『今すぐ自分を売り出す1行を作れ』(大和書房)など。

----------

(コピーライター/コトバワークス株式会社代表取締役 さわらぎ 寛子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

これで突然意見を求められたときに即言葉がでる…「自分に起きていることを実況中継」する意外な効果

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 15時15分

-

「営業先でキャリケースをゴロゴロ転がす」は三流、一流が心掛けている「ルール」と「マナー」の決定的違い

プレジデントオンライン / 2024年6月13日 15時15分

-

相手が「え、いいの?」と驚く気遣いができるか…トップ営業が絶対に契約を落とせないときに使う必殺フレーズ

プレジデントオンライン / 2024年6月12日 15時15分

-

自分の言葉が自然と出てくる。『言葉にする習慣 思いがまとまる・伝わる「言語化力」の身につけ方』6月12日発売

PR TIMES / 2024年6月12日 10時45分

-

成功には「目標設定」は必要ない、ではどうする? 結局、毎年同じ目標を設定するはめに終わる

東洋経済オンライン / 2024年6月1日 17時0分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5アングル:生成AI普及、拒絶と有効利用の間で揺れる欧州コミック業界

ロイター / 2024年6月30日 7時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください