「子育て支援」はむしろ少子化を加速させている…マスコミがばら撒いた「子育てには金がかかる」という呪い

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 9時15分

■経済格差があるのに、子どもの貧困率は下がっている

意外に思われるかもしれませんが、日本の子どもの貧困率は改善されています。

長く続いたデフレ不況下にあって、かつて、貧富の格差問題とともに、子どもの貧困問題もクローズアップされたことがありました。確かに、国民生活基礎調査によれば、17歳以下の子どもの貧困率は、10.9%だった1985年以降じわじわと上昇し続け、2012年には16.3%まで上がりました。しかし、それをピークに減少に転じ、2021年には11.5%となりました。2012年対比で4.8%ポイントも下がっています。

ちなみに、国民生活基礎調査での貧困率は相対的貧困率を使用しています。相対的貧困率とは、一人当たり可処分所得の中央値の半分(貧困線)を下回る可処分所得しか得られていない人の割合です。なお、2018年以降は新基準計算値となっており、長期での比較には留意が必要です。

■貧困層から子どもが産まれなくなった

「貧困の子どもが減っている」のであれば、それは喜ぶべきことですが、なんとなく腹落ちしないというか、納得できない人も多いかもしれません。バブルに沸いていた1980年代ならまだしも、平成以降、「失われた30年」とも呼ばれ、給料のあがらない時代が続き、直近でもコロナ禍や物価高などがあり、大人たち自身でさえお世辞にも景気がいいとは言えないからでしょう。

事実として、確かに「子どもの貧困率は下がっている」のですが、これは決して「貧困に苦しんでいた子どもがその貧困から脱した」ということを意味しません。子どもの貧困率が減ったのは、「貧困層から子どもが産まれなくなった」ためです。

言い方を変えれば、「最近の子どもは裕福な層からのみ生まれてきている」ため、割合的に貧困の子どもが減ったにすぎません。これは、「結婚や出産はもはやある程度経済的に裕福な層しか享受できない贅沢な消費と化した」ことを如実に示しており、日本の少子化はまさにそうした若者の経済問題に根源的な原因があるということを認識しないといけません。

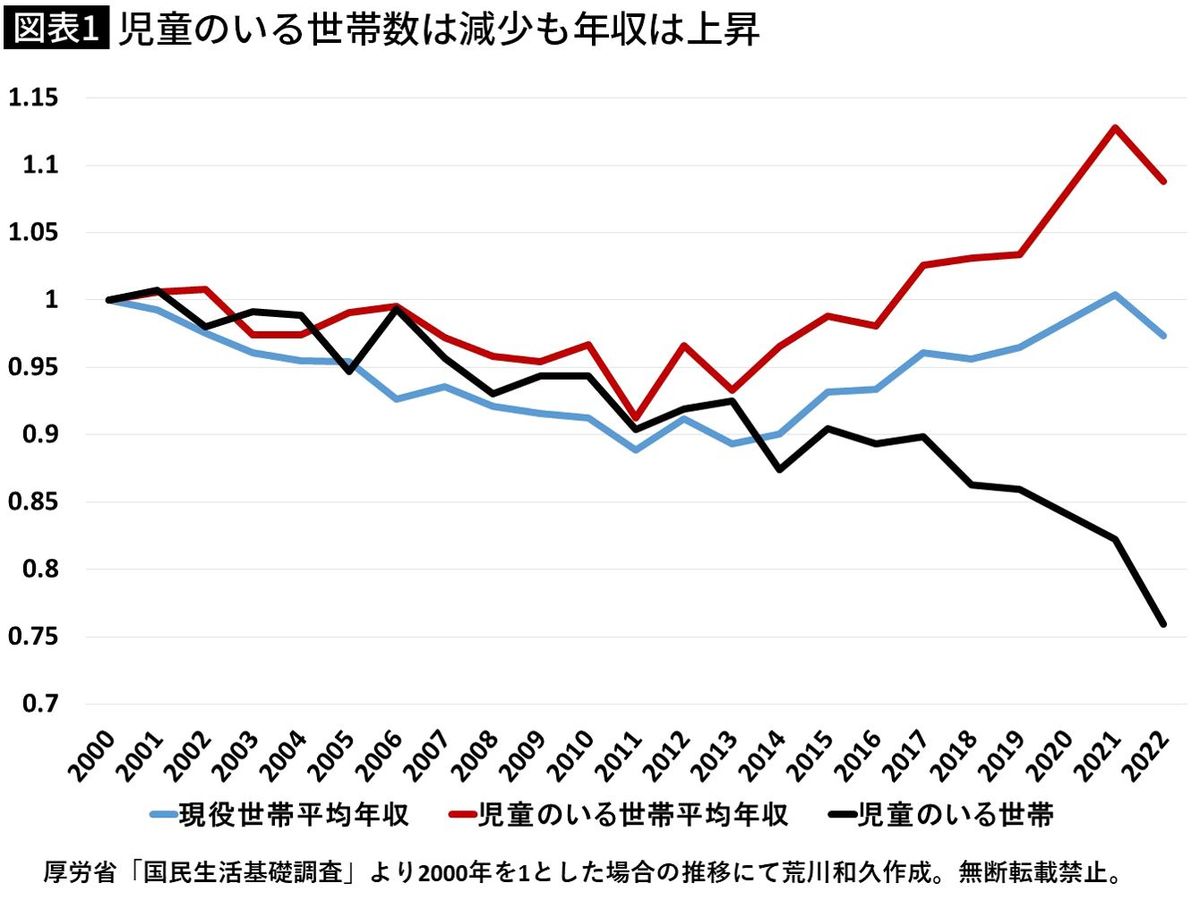

■年収が増えているのは「子あり世帯」だけ

過去記事〈日本は「親ガチャ」ではなく「出生地ガチャ」の国になる…「子供が増える8都市vs.消える39道府県」の残酷格差〉でも紹介しましたが、少子化によって児童のいる世帯の絶対数が激減している中、児童のいる世帯の平均年収だけはあがっているという傾向があります(国民生活基礎調査の長期推移より)。

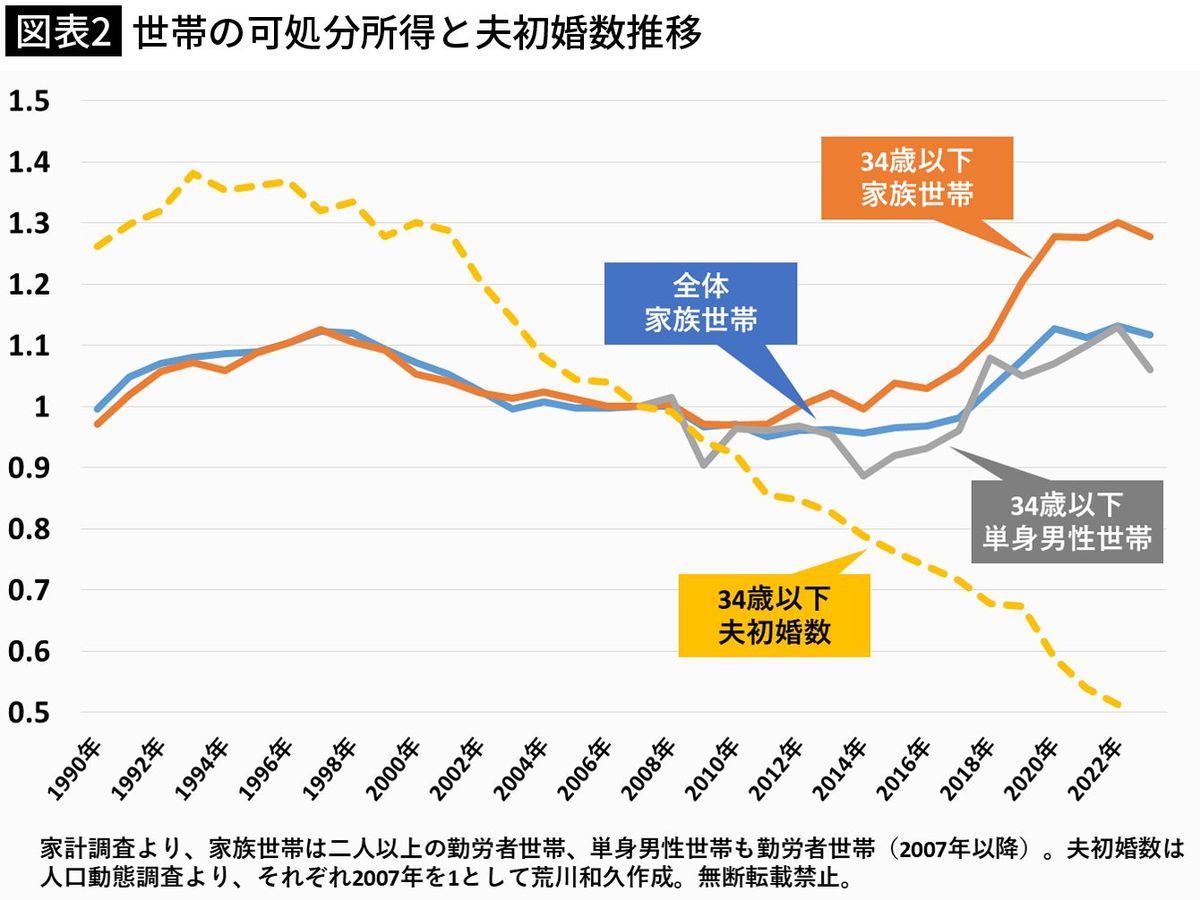

家計調査から、2人以上の勤労世帯のうち、世帯主が34歳までの、いわゆる結婚や出産をするステージにある年齢世帯と、年齢全体の2人以上勤労世帯の推移を可処分所得で比較しても同様です。34歳までの、まさに子どもを産み育てる世代の可処分所得の伸び率のほうが高くなっています。

■結婚・出産のボリュームゾーンが消失している

興味深いのは、1990年から2010年までの20年間は、どちらも仲良く同じ増減カーブを描いていたのですが、2012年~2015年あたりで、34歳以下家族世帯の伸び率が上回るようになり、2007年対比での2023年実績は、34歳以下世帯は1.28倍に対し、全体世帯は1.12倍と大きく差がつきました。

参考までに、2007年からの34歳以下単身男性の可処分所得の推移もプロットしてみると、こちらはもっとも低く、同2007年対比で1.06倍に過ぎません。つまり、34歳以下の可処分所得の低い層が独身のまま残っていると判断できます。

※2007年対比としたのは、単身世帯のデータが2007年以降となっているため。

さらに、そのグラフに34歳までの夫初婚数の推移を合わせてみると、2012年くらいまでは、可処分所得の増減にあわせて、夫初婚数も連動していることがわかります。要するに、可処分所得があがればその分結婚する男性が増えていたことを表します。

しかし、その相関が、2012年以降は負の相関となり、結婚して家族となった世帯の可処分所得があがればあがるほど、夫の初婚数は激減し始めました。

勘違いしないでいただきたいのは、34歳以下の家族世帯だけが突然高所得になったわけではなく、また、2012年以降「高所得でも結婚ができなくなった」わけでもありません。むしろ、逆で、高年収の男女しか結婚できなくなったのです。しかも、貧困層に限らず、かつて結婚・出産し、子育てをするボリュームゾーンであった中間層が結婚も出産もできなくなったことを意味しています。

■たった10年で中間層の未婚男性が大量に発生

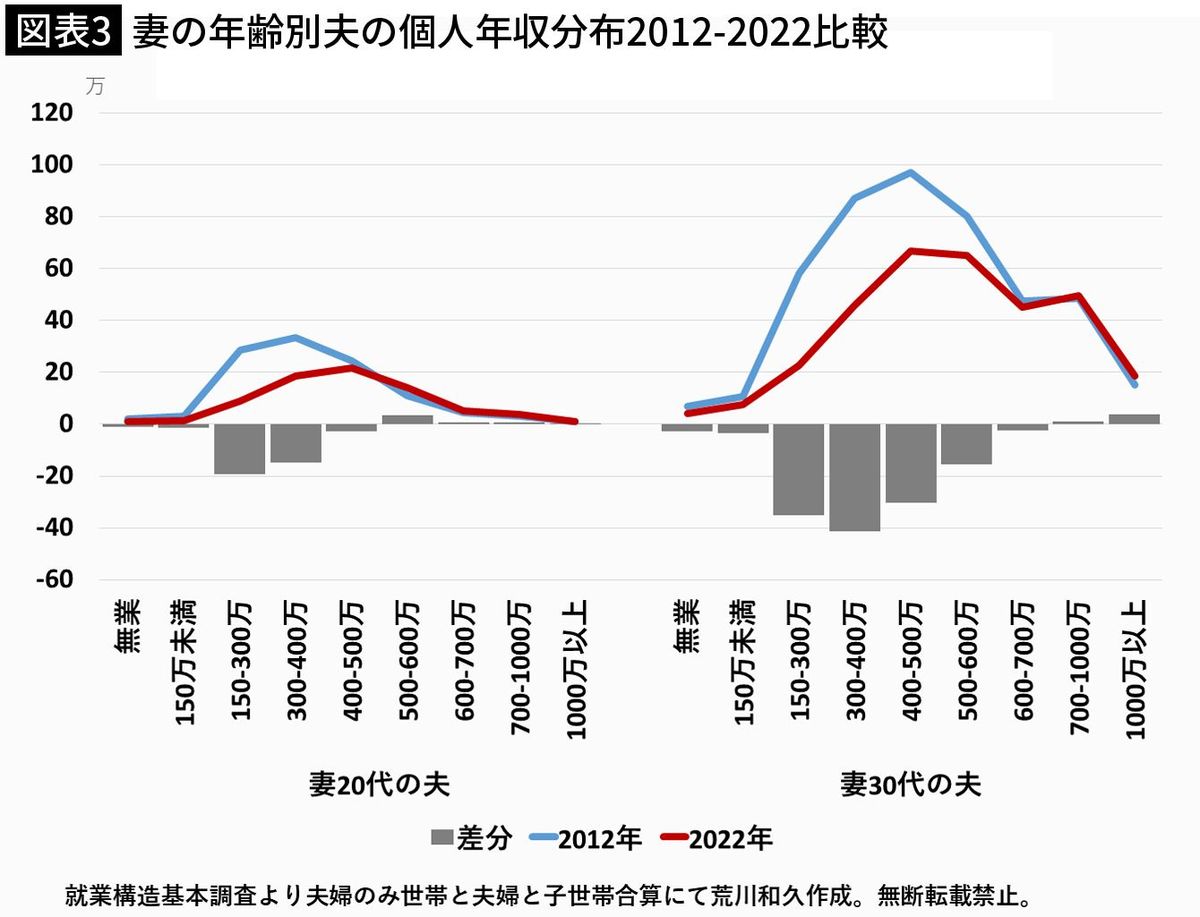

「若い家族世帯の世帯年収があがったのは夫婦の共働きが増えたからではないか」と思うかもしれません。では、就業構造基本調査より、妻の年齢別の夫の個人年収を、2015年をはさんだ2012年と2022年とで比較してみましょう。夫婦は子の有無両方を合算しています。

結果は以下の通りです。

妻が20代×夫個人年収500万円以上、妻が30代×夫個人年収600万円以上の場合は、2012年と2022年とで夫婦数はまったく減りもせず、変わりません。

妻が20代の場合で夫婦数がもっとも減少したのは、夫個人年収150万~300万円、妻30代の場合では夫個人年収300万~400万円です。対して、2012年には最頻値だった中間層年収の夫が、10年後の2022年にはごっそり結婚できずに未婚のままとなっています。

夫婦数の増減は、そのまま婚姻数の増減と等しいわけですが、ここからわかるのは、婚姻数が減ったのは、年収中間層の男性が結婚できなくなっているためだとわかります。

■フルタイム妻が増えないまま、男性の結婚年収は上昇中

夫婦共働きが増えたとはいっても、結婚後のフルタイムで就業し続ける妻の割合はせいぜい3割程度で、これは1980年代から一貫して変わっていません。増えているのはパート就業の妻です。

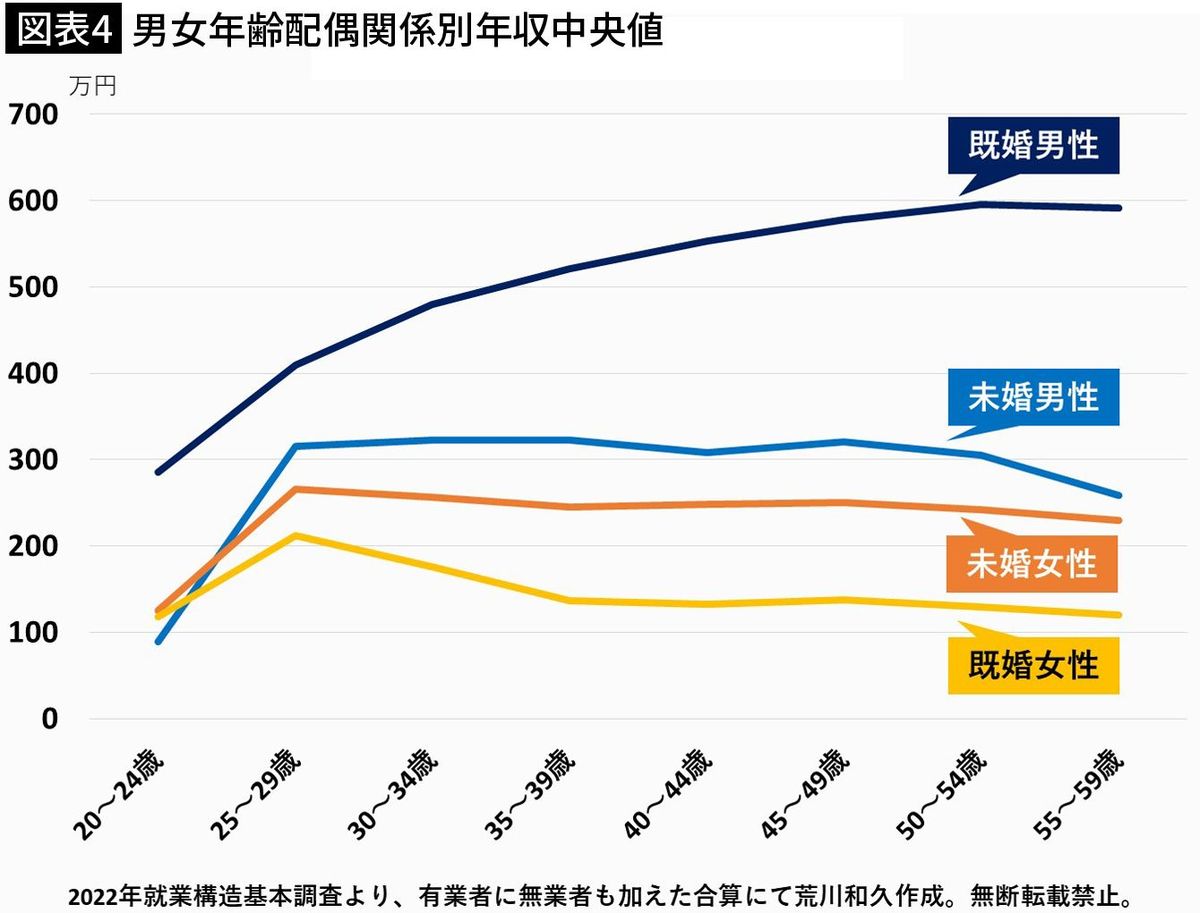

それは、2022年の就業構造基本調査においても、35歳以上の既婚女性の年収中央値がきっちり130万円程度という扶養の枠に収まっていることからもわかります(〈だから40代以上の未婚人口は史上最大に…昔は当たり前だった「年収300万円台の結婚」が成立しない本当の理由〉参照)。

2020年の国勢調査段階でも、末子0歳児を持つ20代母親の6割近くが専業主婦になります。夫婦合意の上なのか、そうせざるを得ない事情によるものなのかはそれこそ夫婦によりますが、結婚・出産をして、子育てもしながらフルタイムでバリバリ仕事できる妻というのは、せいぜい3割程度であり、いずれにせよ、結婚して子どもが小さいうちは夫の一馬力になる夫婦が多いことを示唆します。

そうした時を考えて、結婚相手に対し一定以上の年収を求めることは女性にしてみれば当然のことなのですが、問題は、かつては300万円台の中間層の男性年収でも結婚できていたものが、直近10年くらいで急にそのハードルがあがり始めてしまったことです。わかりやすく言えば、今起きていることは「男性の結婚年収のインフレ」です。

■子育て支援しかしないと、むしろ少子化が加速する

そのインフレを発生させてしまった原因のひとつに、国の少子化対策があります。

岸田内閣の「異次元の少子化対策」の的外れ感については何度か書いていますが(〈岸田政権の「子育て支援金」は、むしろ「婚姻撲滅・少子化促進」という結果をもたらす最悪の政策である〉参照)、これに限らず、国の少子化対策は2007年に少子化担当大臣を設置したそのスタートから一貫して子育て支援一辺倒で、これでは出生増にも婚姻増にもつながりません。

もちろん、子育て支援を否定するものではありません。それはそれで、少子化であろうとなかろうと実施すべきです。しかし、重要なのは「子育て支援しかしないと、むしろ少子化は加速してしまう」ということを認識することです。

前掲した図表2の通り、少子化担当大臣設置前までは、婚姻数は所得の多寡に応じて連動していましたし、その所得も300万円台という若者にとって中央値の年収帯でほぼ結婚できていました。

その後、結婚可能年収のインフレを起こしてしまったのは、すでに結婚した夫婦に対する児童手当などの金銭支援を行うことで、「結婚や子育てには金がかかる」という呪いをかけてしまったことによります。子ども一人を育て上げるのに何千万円かかるなどというニュース報道もそれに拍車をかけました。

■東京のタワマン住み夫婦だけが子どもを持てる時代に

当の子育て世帯にしても、そんなコストの話ばかりされたら、多少の手当を支給されたからといって「もう一人産もう」とは思えなくなります。それどころか、今育てている子どもの教育の向上志向が高まり,それは習い事や塾など「子どもに対する必要コスト」を皮肉にも上昇させることになります。

結果、東京のタワマンを購入でき、子どもの教育コストも支払える経済力のある夫婦だけが第3子以上を生むようになる一方、そんなコストは到底無理だと思わされた中間層の未婚男性は、そもそも「結婚を諦める」という方向に舵を切ります。

元々「結婚したい」・「子どもがほしい」と思っていたとしても「最初からそんな気持ちはなかった」ものとして自分を納得させようとします。未婚女性も、相手の年収条件に固執し、婚活を頑張りますが、そのうち「望む相手はこの世にはいないのだな」と悟ることになります。当然です。年収500万円や600万円以上稼ぐ希少な若い未婚男性が婚活市場に流れてくるわけがありません。とっくに売約済みです。

児童手当拡充などの子育て支援だけでは少子化は解決しないどころかむしろ悪化するリスクがある、というのは何も私だけの見立てではありません。2008年の会計検査院の論文「子育て支援策の出生率に与える影響」においても予言されていたことで、実際その通りになりました。

貧困に苦しむ子どもたちは減りましたが、このままでは、やがて子どもたちそのものが消滅することになるでしょう。

----------

コラムニスト・独身研究家

ソロ社会論及び非婚化する独身生活者研究の第一人者として、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・Webメディアなどに多数出演。海外からも注目を集めている。著書に『「居場所がない」人たち 超ソロ社会における幸福のコミュニティ論』(小学館新書)、『知らないとヤバい ソロ社会マーケティングの本質』(ぱる出版)、『結婚滅亡』(あさ出版)、『ソロエコノミーの襲来』(ワニブックスPLUS新書)、『超ソロ社会』(PHP新書)、『結婚しない男たち』(ディスカヴァー携書)、『「一人で生きる」が当たり前になる社会』(中野信子共著・ディスカヴァー・トゥエンティワン)がある。

----------

(コラムニスト・独身研究家 荒川 和久)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本の夫婦が生む子どもの数は70年代以降減っていない

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月27日 14時40分

-

「結婚したくても、結婚できない人」が増え続けている“シビアすぎる現実”

日刊SPA! / 2024年6月21日 15時54分

-

結婚相談所マリーミーが最新の統計情報に関する見解と提言を発表 いま最も支援すべきは、若年世代の結婚

@Press / 2024年6月14日 12時0分

-

共働き世帯「所得700万円以上」が6割、"稼ぐ妻"が世帯所得を押し上げ

マイナビニュース / 2024年6月10日 14時52分

-

「低年収の若者」無視した少子化対策が意味ない訳 高年収帯しか子育て世帯が増えていない現実

東洋経済オンライン / 2024年6月9日 12時10分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

-

3Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成

isuta / 2024年6月29日 18時0分

-

4「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分

-

5朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください