百貨店にもスーパーにも太刀打ちできない「コンビニの牙城」に迫ったミニスーパーの驚きの戦略

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 15時15分

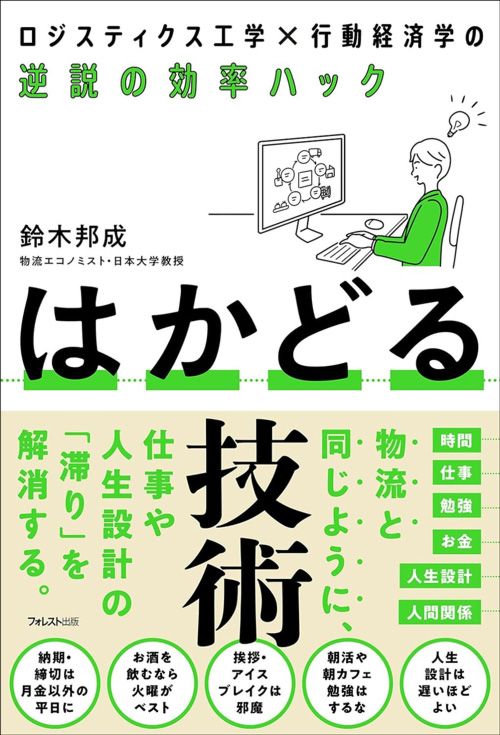

※本稿は、鈴木邦成『はかどる技術』(フォレスト出版)の一部を再編集したものです。

■時間管理を工夫しても成果が得られないのはなぜか

「忙しくて自分の時間がない」「仕事の効率が悪い」――こうした悩みを持つ人は少なくありません。

しかし、そうした悩みがあっても、「それじゃあ、自分を変えられるのか」と問われれば、言葉に詰まってしまう人がほとんどではないでしょうか。

悩んだ末に、「早起き、朝活してみよう」「効率が上がるように綿密なタイムスケジュールを作成してみよう」といった工夫をするかもしれません。けれども、それで「十分な成果が得られた」という人はごくわずかといっていいでしょう。

ただし、うまくいかないからといって、がっかりする必要はありません。考え方を変えれば、問題の解決策が見えてくる可能性があるからです。

私は物流の専門家として大学に籍を置く関係から、学生はもとよりビジネスピープルからも、多種多様な相談を受けます。

本業の物流現場改善やロジスティクス戦略の相談だけではなく、就職、転職、資格試験の勉強方法、職場での時間管理や人づきあいなどの一般的な悩みを一緒に考えることもあります。

そんな相談者を見ていると、「行動経済学などでいうところのアンコンシャスバイアスに陥ってしまっているなあ」と感じることがしばしばあります。

■無意識の思い込みが非効率の原因

聞きなれない言葉なので、わかりやすく説明すると、アンコンシャスバイアスというのは、無意識の思い込みのことをいいます。

「朝早く起きれば仕事の能率が上がるはず」といった実際の検証もない思い込みが最たる例で、多くの人がそうした思い込みのために自分の能力を十分に発揮できないでいるのです。

それでは、そうした思い込み、言い換えるとバイアスをなくし、「タイパ」などと呼ばれることも多くなったタイムパフォーマンスやスケジュール管理をしっかり行える仕事術を身につけるにはどうしたらよいのでしょうか。

その答えは「滞り」をなくすことにあります。特定の時間帯や作業に集中しようとすると、心理的、あるいは物理的に、ある種の「滞り」が発生してしまうのです。

その負荷は想像以上に大きなものがあります。スケジュール、プラン、あるいは目的・目標の設定などがバイアスで歪(ゆが)められてしまうと、滞りの発生を防げなくなってしまいます。

そうなると、いくら努力しても、成果は得られず徒労に終わってしまいます。

したがって、タイパを向上させるためにまず求められるのは、時間や作業のスムーズな流れに対して悪さをする「滞り」を解消することなのです。

その滞りを取り除いていかないと、どんなに綿密なスケジュールをつくり上げていっても、密度の濃い仕事をこなしても、なかなか成果を得ることができないのです。

■ピークとオフピークの落差が「滞り」になる

私の専門としている「物流」は、「モノの流れ」をスムーズにすることが大きなポイントとなります。

たとえば、お中元・お歳暮の時期などのピーク時には関連商品の取扱数量は大きく増えます。それ以外のオフピークの時期には、逆に物量が大きく減少してしまうこともあります。

このように大きく増えたり減ったりする物量を滞りなく、あるいは流れすぎないように、うまく取り扱っていくことがきわめて必要になるのです。

あるいは、ラッシュ時の通勤について考えてみてください。

ラッシュ時の通勤電車には毎日うんざりしている人も多いでしょう。しかし、満員電車の状態が1日中続いているかというとそうではありません。

ラッシュの時間帯は早朝のせいぜい1時間から2時間と夕方の帰宅の時間帯だけです。日中の電車は逆にガラガラのこともあります。

そこで電鉄会社は「出勤時間や退社時間をずらしてほしい」と、オフピーク通勤を奨励しています。滞りを解消することで、通勤にかかる身体的・精神的な負担が軽減できるのです。

人の行動についても同じような考え方が当てはまります。

「忙しくて時間がない」という人は、ピーク対応に失敗している可能性があります。「仕事の効率が悪い」という人はピークとオフピークの格差が大きすぎたり、バランスが悪くなりすぎたりしている可能性があります。

もっとも、「滞り」をなくすという理屈はわかっても、それを各自の行動に当てはめていくのにはちょっとしたテクニックも必要になります。

そこで、現在、関わっている仕事はもちろんのこと、仕事上の人づきあい、趣味、資格取得などのキャリアアップに不可欠な勉強等々、どこに「滞り」が隠れているのかも明らかにしていきたいと思います。

■滞りの解消で普及したコンビニのお弁当

物流に「よい物流」と「悪い物流」があるとすれば、「よい物流」とは「滞り」のない物流です。

物流にはピークとオフピークが必ず存在します。人がモノを欲しがるタイミングは重なることが多いので、それが集中すれば当然、ピークが発生します。もちろん、その逆はオフピークで「今は誰も望んでいない」という時間帯もあります。

たとえば、コンビニのお弁当について考えてみましょう。

職場でコンビニのお弁当を食べるのは、昼休み、12時から1時間以内になると思います。午後2時や3時になってお昼を食べるという人もいないわけではないでしょうが、多数派とはいえないはずです。

実際、3時くらいにコンビニでお弁当を買おうとしても、「人気のあるお弁当は売り切れ」ということも多いと思います。

これを物流の視点から考えると「お弁当の配送は、せいぜい午前11時くらいから1時間程度で終えなければならない」ということになります。お弁当の物流は、「昼休みの1時間前に必ず届ける」ということが必要になるのです。

■「ドミナント」戦略で都内への配送を効率的にこなしていく

しかし、コンビニの店舗は1店舗だけというわけではありません。1店舗のためにトラックを用意して、ドライバーに運んでもらうということになれば、効率がとても悪くなるし、コストもかかります。

そこでコンビニが考え出したのが「ドミナント」という出店戦略です。ドミナントとは「支配的な」という意味ですが、この場合は集中的に出店することを意味します。

渋谷、新宿、池袋といったように都内のあちこちに出店すれば、配送トラックがあちこち回るだけで時間がかかってしまいます。しかし、渋谷に集中させれば、短時間に集中して配送できるわけです。

この考え方は物流以外のフィールドにも活用できます。「時間を合理的に管理しながら、仕事を効率的にこなしていく」ということと大きな共通点があるのです。

そして、そのキモとなる部分が「滞り」の解消です。ピークとオフピークの意味合いや特徴を考えながら、「ピークをいかに乗り切っていくか」(ピーク対応)、「オフピークの閑散をいかに解消していくか」という対策を立てていくのです。

■ミニスーパーが攻めたコンビニの滞り

ちなみに、この物流の話にはもう少し続きがあります。

ドミナント戦略で売上高を大きく伸ばしてきたコンビニですが、最近はその「天敵」としてミニスーパーが出てきました。

コンビニはとても便利ですが、その代わり、商品価格は高めに設定されています。ただ、もともと商品の単価は低いので「1000円以内で買える」といった感じで、消費者は少ない予算でやりくりできます。

ところが、近年はコンビニのそばにミニスーパーが出店されるようになりました。

ミニスーパーは名前の通りスーパーの延長ですから、割安な商品が並んでいます。

コンビニで買い物しようと思った人の目にミニスーパーが入ってくると、「同じような商品だし、ミニスーパーで買おう」となるのです。ドリンク類などもコンビニよりも安く売られているケースが多くなっています。

■深夜営業は切り捨てて、コンビニに任せてしまう

加えて、ミニスーパーはコンビニとは異なり深夜営業は行っていません。真夜中のオフピークはしっかりと休むのです。

これまでもコンビニの弱点は「24時間営業なので、深夜のお客さんの来ない時間帯も営業しなければいけない。スタッフの確保や人件費などが大きな負担になる」といわれています。

本部のほうは深夜も営業すれば売上高が増えるのでありがたいのですが、現場の店舗のほうは利益率も上がらず苦労しているのです。

これに対して、ミニスーパーはこのオフピークを切り捨ててしまっています。しかも、ミニスーパーが深夜に営業していなくても、近隣のコンビニが営業してくれているおかげで、消費者は困りません。ミニスーパーが深夜営業をしなくても、誰も困らないのです。

要するに、「日中のピークには営業してコンビニのお客さんに食い込み、割の合わないオフピークはコンビニに任せてしまう」という戦略になっているのです。

このようにミニスーパーはピークとオフピークの特徴をつかみながら、仕事量を工夫し、ビジネスの「滞り」を解消することで、「百貨店やスーパーではとても太刀打ちできない」といわれてきたコンビニの牙城(がじょう)に迫ることになったのです。

----------

物流エコノミスト、日本大学教授

一般社団法人日本ロジスティクスシステム学会理事、電気通信大学非常勤講師(経済学)。専門は物流およびロジスティクス工学。物流改善などの著書、論文多数。普段から学生やビジネスパーソンから専門分野に関する相談を受ける一方で、就職、転職、資格試験の勉強方法、職場での時間管理や人づきあいなど、幅広い悩みについても意見を求められるという。そうしたやりとりのなかで、物流・ロジスティクス工学の知見を、「仕事や人生の滞りをなくす」という視点から悩みに当てはめることで、思いがけない解決策を導けることに気づく。主な著書に『トコトンやさしい物流の本』『入門 物流(倉庫)作業の標準化』『トコトンやさしいSCMの本』(いずれも日刊工業新聞社)、『シン・物流革命』(中村康久氏との共著、幻冬舎)、『物流DXネットワーク』(中村康久氏との共著、NTT出版)などがある。

----------

(物流エコノミスト、日本大学教授 鈴木 邦成)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「コミュニケーションが苦手」は練習次第で必ず克服できる…「苦手」と「できない」の決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 16時15分

-

ラーメン業界“閉店ラッシュ”の中で店舗を増やし続ける「丸源ラーメン」。圧倒的な成長を可能にした強みとは

日刊SPA! / 2024年6月26日 8時53分

-

「まいばす」驚異の店舗配置図…営業利益前年比4倍、首都圏を席巻するまいばすけっとがまだまだ増殖のワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 8時15分

-

都市型小型スーパー「まいばすけっと」で現役主婦がまた買いたいトップバリュ食品9選!

ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年6月15日 20時59分

-

「夜の商談」は時代遅れになってしまった…エグゼクティブが5170円の「朝食ミーティング」を好むワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月4日 7時15分

ランキング

-

1意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください