定額減税はなぜこんなに嬉しくないのか…減税を宣伝する裏でこそこそ新税導入する政府のズルさがバレバレ

プレジデントオンライン / 2024年6月29日 10時15分

■知人はほとんど「定額減税」を知らない

今月から定額減税が始まりました。岸田政権肝入りの政策ということで、1人当たり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。今回、定額減税について知っているか? をFP以外の知人、友人、お客様にヒアリングしてみたところ、なんと知らないという人がほとんどでした。

また何となく知っている人であっても、制度が複雑なため、我が家の場合はどうなるの? どうやってもらえるの? 手続きは必要なの? といった疑問質問も多く、制度のしくみがあまり浸透していないようです。

今回の定額減税は合計所得金額が105万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2000万円以下)の場合は、収入金額にかかわらず、たとえ扶養されている人であっても1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が定額で減税されるというものです。

以下、「定額減税」で押さえておきたい11ポイントを解説します。

1.税金を払っていない場合はどうなるのか

自分では税金を払っていない配偶者や子ども、通常は扶養控除の対象外となっている16歳未満の子どもの分も、世帯主の所得税、住民税から1人4万円減税されます。夫、妻、子ども2人の4人家族の場合家族全員で16万円の減税となる計算です。

ただし、住民税非課税世帯の場合は定額減税はできないので、給付という形になります。(給付金額は条件により異なる)

2.一括でもらえるわけではない

家族4人で16万円と聞くと大きい金額のように感じますが、今回の定額減税は一括して減税分を還付される(もらえる)というものではありません。

減税のなされ方が複雑で、所得税は6月の給与やボーナスから“本来払うべき税金を払わなくてよくなる”という形で減税されます。6月に一度に3万円を引き切れないケースが多いと思いますが、その場合は7月分、8月分……と合計3万円分引き切れるまで続いていくことになります。

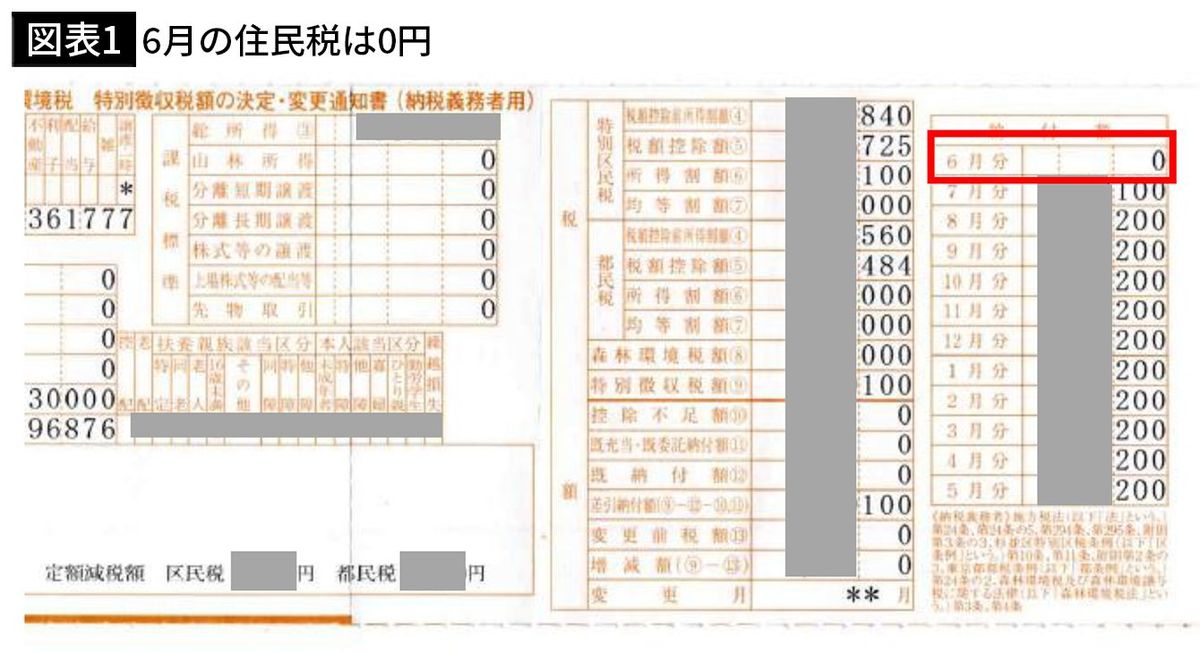

住民税は給与所得者の方の場合特別徴収の方がほとんどなので、通常ですと前年の所得に応じて翌年の6月から翌々年5月にかけて12等分されて給与から天引きされていきます。

今回の定額減税によって、6月は徴収を行わず、住民税の合計額から1人当たり1万円が減税となった残りを7月から翌5月にかけて11等分で天引きされる形になります。

■定額減税しきれない場合、1万円切り上げ給付

3.7月以降の給料の手取りが減ることも

6月に住民税の徴収をしない理由は、おそらく、6月に一時的に手取りが増えることで減税された実感を持たせるためではないでしょうか。

ですが、6月に住民税を徴収せず、通常12等分して支払うものを11等分で支払うため、中には7月からの住民税が普段より多くなるという逆転現象が起きるケースも出てくるのではないかと思います。

4.9999円得する人が出るって本当⁉

また、収入や世帯人数によっては定額減税しきれないという場合もあるでしょう。その場合どうなるかというと定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。

極端な話、1円でも減税しきれない場合は切り上げて1万円の調整給付金が受け取れるということになるのです。対象となる場合は市区町村で手続きをすることで調整給付金を受け取れるということです。

手続き方法について区役所に問い合わせをしてみたところ、手続きの時期や方法についてはまだ決まっていないとのことでした。1円でも超えたら1万円支給というのはちょっと理解しがたい気がします。

5.共働き世帯の場合はどうなるのか

共働き世帯の場合はそれぞれご自身の所得税、住民税からの減額となります。子どもの分は世帯主の所得税、住民税からの減税となります。

パートなどで配偶者の扶養に入っている場合は、扶養している方の所得税、住民税から夫婦分減税されることになります。

もし、誤って夫婦両方に子どもの分の減税がダブルでなされてしまったり、その他ミスによって減税しすぎてしまった場合は年末調整等で返還しなくてはいけません。多く貰えてラッキーということにはなりませんのでご注意ください。

■減税を宣伝する裏でこそこそ新税を導入

6.まだ住民税の天引きがない新社会人はどうなるのか

4月から社会人になった人はいったいどうなるのでしょうか?

新社会人の場合は、所得税は本人の給与から減税されます。住民税については、前年の所得がないため、まだ住民税の納付がなく、減税することができません。住民税については昨年まで扶養されていた親の住民税から減税されます。ちなみに今年から配偶者の扶養を外れた場合も同様です。

7.どうなる⁉ ふるさと納税の上限額

定額減税では住民税が減税されるので、ふるさと納税の限度額が少なくなってしまうのではないか⁉ という疑問も出てきますね。

住民税の定額減税は昨年の所得に対するものになりますが、今年のふるさと納税の上限額は今年の所得によって決まります。また、ふるさと納税の上限額は定額減税前の所得割額で計算されるため、昨年についても今年分についても影響はありません。

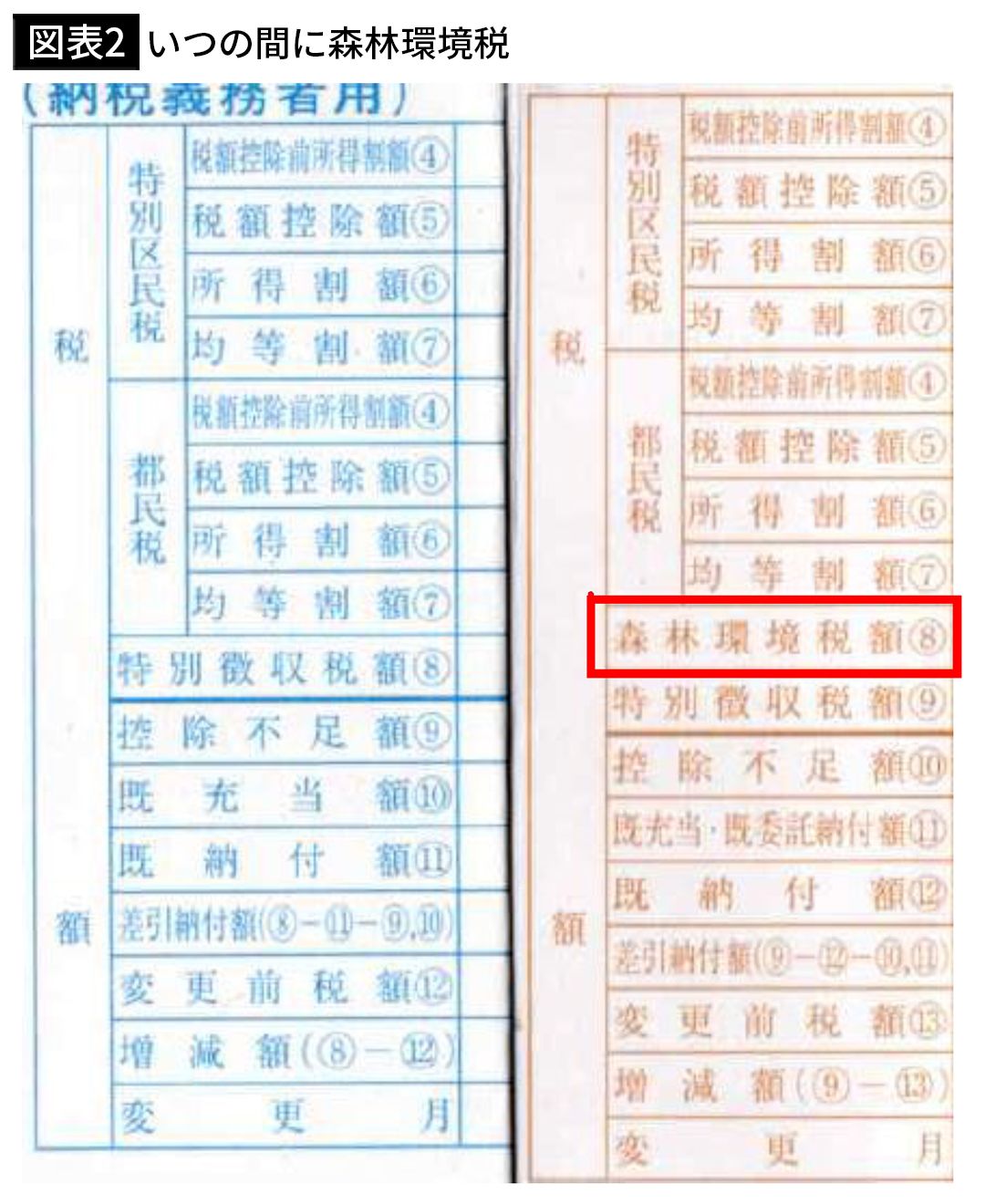

8.定額減税の裏で森林環境税が導入されていた‼

6月から1年限りの定額減税がスタートしましたが、その裏で森林環境税の徴収が始まったということは皆さんご存知でしょうか。

森林環境税は納税者1人年間一律1000円を住民税に上乗せする形で徴収される国税です。森林環境税は森林環境等の保全を目的としており、集められた税金は国から自治体に森林環境譲与税として交付されます。

2019年度より、既に国から自治体への森林環境譲与税の交付がなされているのですが、活用されず積み立てたままになっている自治体も多いそうです。にもかかわらず、森林環境税の徴収を始めるのはいったいなぜなのだろうと疑問です。

■定額減税にどれだけコストがかかったかも明記してほしい

9.焼け石に水の定額減税 物価上昇のキビシイ現実

更に4月、5月、6月と電気代、ガス代の負担が増えています。4月からは電気代の再生可能エネルギー発電促進賦課金が1kWhあたり1.40円から3.49円へ値上げされました。5月には今まで電気代ガス代の高騰に対して出ていた政府からの補助金が半分になり、6月には補助金が全額なくなります。これによってわが家の場合は月々3000円程度値上がりすることになりました。

また、食費や日用品などの値上げラッシュもとどまるところを知りません。今月も帝国データバンクの調査では食品614品目が値上げされているとのことです。

わが家でもスーパーで今までと同じ感覚で買い物をすると6000円くらいで済んでいたものがうっかりすると7000円、8000円になってしまうという感じです。たまたま先日も愛用しているダスターを補充しようと思って購入したところ値段は同じなのに中身が20枚から15枚になっていました。

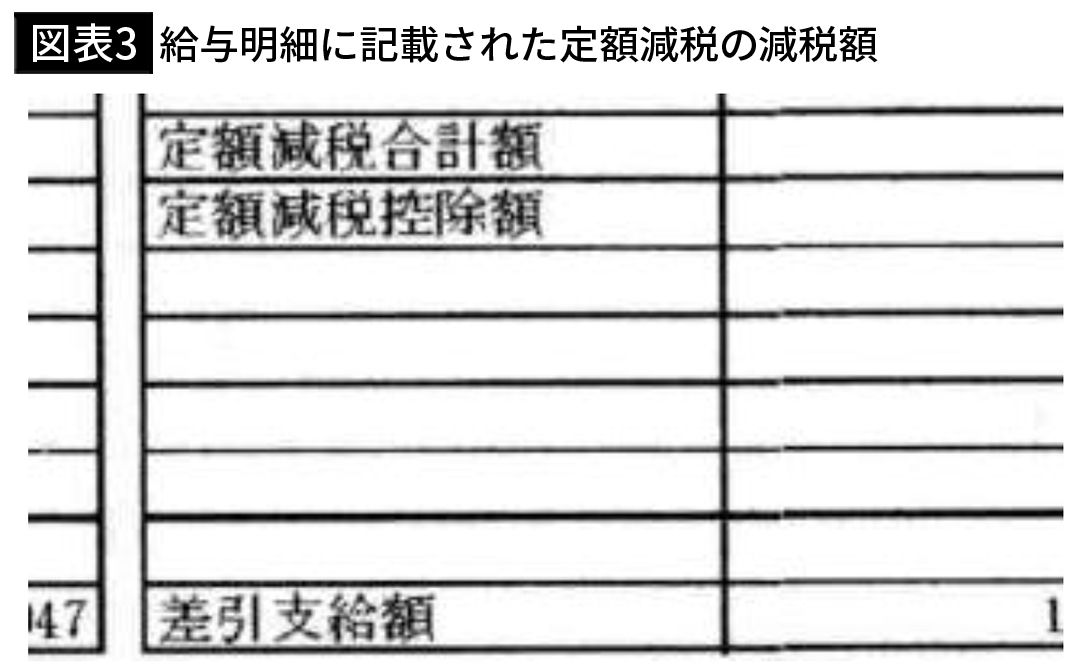

10.わざわざ給与明細への記載を義務化

6月から開始された定額減税ですが、政府は5月下旬になって突然給与明細に定額減税の減税額を記載することを義務付ける方針を打ち出しました。経理担当者は大混乱です。

そもそも一年限りの定額減税を処理するために、本来であれば年末調整でやればいいものを二度手間で世帯の人数を把握したり、数カ月にもわたって減税の処理をしなければいけません。

それに加えて、減税額をひとりひとり記載しないといけないという負担が直前になって突然のしかかってきたわけです。

そもそも毎月いくら所得税、住民税を払っているか把握していない人がほとんどでしょう。確かに、「定額減税○○円」と記載がないと、減税されたことすら実感できないかもしれません。ですが、減税の実感を持たせるために、企業に労力とコストをかけさせる意味はあるのでしょうか。

11.税務署や課税課もよくわかっていない

今回、定額減税についての疑問を解消すべく、税務署や課税課にも問い合わせをさせていただきました。

ですが、毎回電話口の方が変わるたびに回答が変わり、混乱している様子がよくわかりました。税務署や課税課で実務をされている方々、また企業の経理担当の方々は本当に大変だったと思います。

そして、これから実際に減税されるにつれて、混乱が続くのではないかと心配です。

まとめ

減税は本来であれば歓迎されることのはず。それなのにあまり認知もされず、実務担当者や理解している人からは不満の声ばかり聞こえてくるのは、やはり、その目的と方法に問題があったのではないでしょうか。本当に増収分を還元するためのものであるならば、増収した分で今回徴収を始めた森林環境税を来年度からにしたり、電気代ガス代の補助金を継続させたり、再エネ賦課金の単価を据え置くこともできたのではないかと思います。莫大な手間とコストのかかる定額減税ではない方法が他にもあったのではないでしょうか。給与明細に定額減税金額を記載させるならば、定額減税のためにかかったコストがいったいどれほどだったのかも記載してほしいものです。

----------

はしもとFPコンサルティングオフィス 代表

6人の子どもを持つママFP&お片づけプランナー。福岡県出身。小さな頃から「大家族のママになりたい!」という夢を持ち、慶應義塾大学商学部卒業後、学生時代から交際していた夫と結婚。現在、中学2年生から3歳まで2男4女の子育て中。

----------

(はしもとFPコンサルティングオフィス 代表 橋本 絵美)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

定額減税について改めておさらいしてみましょう

マイナビニュース / 2024年6月21日 8時30分

-

【定額減税】4人家族なら「16万円」の減税に!? 妻が「パート」で働いている場合はどうなるの? 妻の所得による「減税額」も解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 2時30分

-

実質「1人4万円の給付金」がもらえる制度!? 「定額減税」の仕組み&給与計算の方法をわかりやすく解説【税理士監修】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 12時15分

-

「1人4万円の定額減税」いつ、いくら減税される? 会社員と自営業者で違う? 住宅ローンへの影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月1日 7時0分

-

定額減税開始、家計なお厳しく 6月の食品値上げ614品

共同通信 / 2024年6月1日 0時13分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5アングル:生成AI普及、拒絶と有効利用の間で揺れる欧州コミック業界

ロイター / 2024年6月30日 7時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください