内情を暴露しても日本企業の被害は減らない…「KADOKAWA VS. NewsPicks」騒動で本当に重要なこと

プレジデントオンライン / 2024年6月29日 7時15分

■サイバー攻撃から3週間後に「犯行声明」を発表

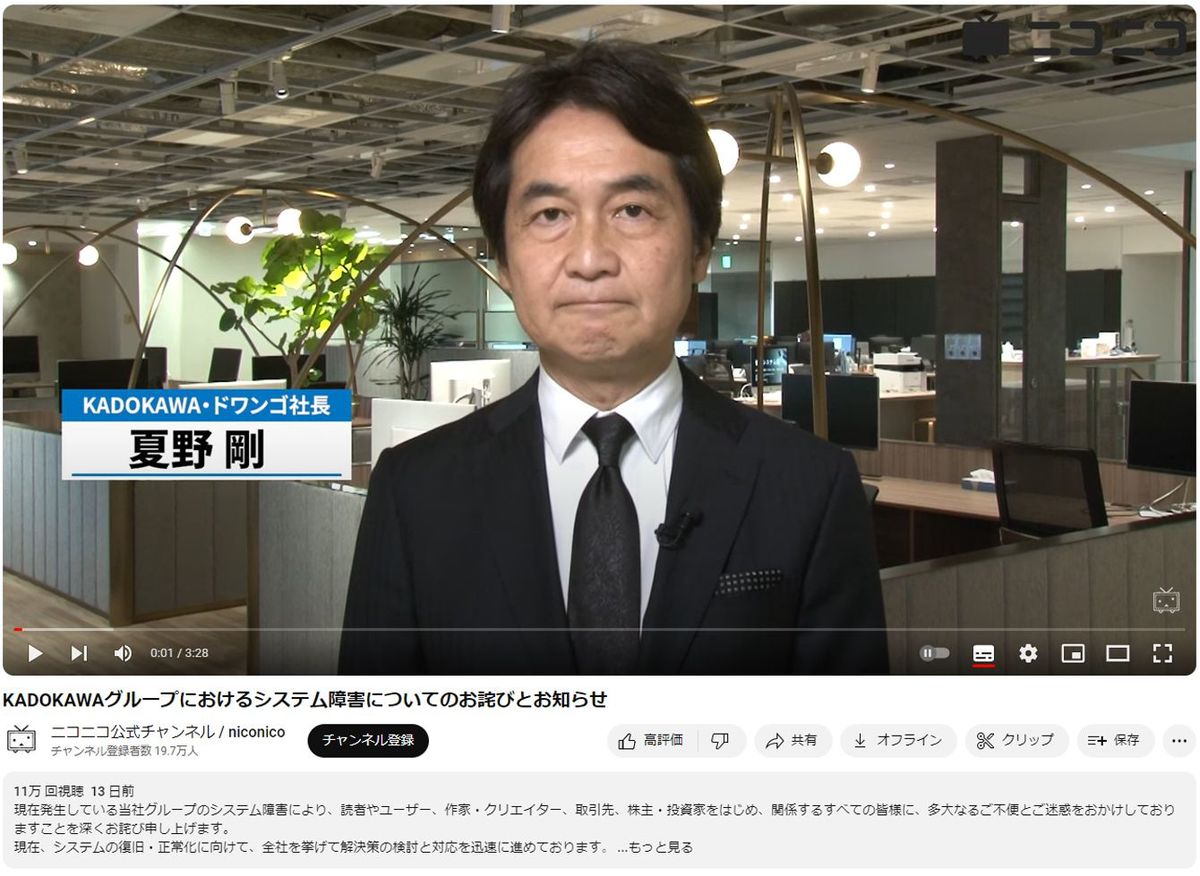

KADOKAWAグループの「ニコニコ動画」などが、6月8日に大規模なサイバー攻撃を受けた。それから約3週間後の27日、ロシアのサイバー攻撃グループ「Black Suit(ブラックスーツ)」が犯行声明を出した。

サイバー攻撃はKADOKAWAグループ全体に影響がおよび、Webサービス事業や出版事業、MD(マーチャンダイジング事業)も混乱している。ただ6月28日から、ニコニコ動画のサービスが一部復旧を始めており、今後、停止しているサービスが再開していくことになるだろう。

今回のサイバー攻撃は、近年世界で猛威を振るっているランサムウェア(身代金要求型ウイルス)攻撃だった。最近だけを見ても、例えば3月には眼鏡用レンズの国内シェア1位を誇る大手光学ガラスメーカーHOYAがサイバー攻撃を受けてメガネの供給が滞った。1月には大手ゼネコンの熊谷組がサイバー攻撃を受け、6月には岡山県精神科医医療センターも被害に遭うなど、報告されていないケースも含めるとその数は相当数に上ると見られている。

ただ今回のKADOKAWAへのサイバー攻撃はほかのケースとは一線を画している。なぜなら、被害そのもの以外に、ランサムウェア攻撃に対するメディアのあり方が問われる事態になっているからだ。

■「情報インフラ」が数カ月にもわたって止まる緊急事態

ことの発端は、6月22日に経済系のウェブサイトであるNewsPicksが、「【極秘文書】ハッカーが要求する「身代金」の全容」というタイトルの記事を掲載したことだった。

本題に入る前に、KADOKAWAへのランサムウェア攻撃について簡単に状況を説明しておきたい。

6月8日午前3時半に、KADOKAWAのグループ内のパソコンにアクセスできなくなる事例が確認された。内部サーバーがランサムウェアに感染し、広範囲でサーバーが動かなくなったのである。ユーザーらもサービスにアクセスできなくなり、SNSなどでも通信障害について投稿が見られるようになった。そこでKADOKAWAは大規模なサイバー攻撃を受けていることをすぐに公表した。

さらに被害発生から10日後、KADOKAWAは今回のサイバー攻撃が「ランサムウェアを含む大規模なサイバー攻撃によるものである」と発表。少なくとも8月まで復旧の見込みがないことを発表した。ただ冒頭で触れた通り、一部は6月28日から再開されている。

ニコニコ動画は、ユーザー数3208万人を誇る日本最大級の動画プラットフォームで、そのサービスは記者会見やニュース番組の配信、さらにスポーツ中継などにも広がっている。もはや日本の情報インフラのひとつであると言っても過言ではないサービスだ。だがそんな影響力のあるサービスが、一発のランサムウェア攻撃で何カ月もサービスが停止してしまう事態は、日本中にサイバー攻撃の恐ろしさを見せつける結果となっている。

■「ありとあらゆる手を使って対策している状態」

日本ではランサムウェア攻撃の発生件数が近年増えている。警察庁の統計では、2023年には197件のランサムウェア被害が確認されている。サイバー攻撃を取材している筆者が知るだけでも、報告されていないケースがいくつもあるので、ランサムウェア攻撃の被害実数はさらに多いと考えていい。

もはや日本中で確認されているランサムウェア攻撃。その手口は、企業などの内部システムにランサムウェアを感染させて暗号化し、同時に内部データも窃取した上で、サーバーやコンピュータを使えなくしてしまう。そして元通りにしたいなら、身代金(ランサム)を足のつかない暗号通貨で支払うよう要求する攻撃だ。

支払いをしないでいると、今度は盗んだデータを公開すると二重の脅迫を行ってくるという非常にタチの悪い犯罪だ。攻撃者はロシアを中心とする海外のサイバー犯罪集団であることがわかっている。

こうしたランサムウェア攻撃を受けたKADOKAWAは、1日サービスが止まるだけでも多額の損失を生む。そのため、攻撃が発覚した後に、KADOKAWA関係者は筆者の取材に、「一刻も早くランサムウェアから復旧をするために内部ではありとあらゆる手を使って対策に動いている状態」だと述べていた。

■「身代金を支払った」とする報道が世に出た

そんな中で、NewsPicksによって「【極秘文書】ハッカーが要求する「身代金」の全容」という記事が公開された。有料会員制のサイトであるため、その中身を詳細にここで明らかにできないが、要約すると、KADOKAWAが攻撃者からの脅迫を受けて、298万ドル(約4億7000万円)相当のビットコインを身代金としてすでに支払ったとする内部メールを暴露し、その支払いは取締役会の承認も得ておらず、さらに、攻撃者からもっと金を払うよう脅迫されているという内容だった。

前提として、ランサムウェア攻撃では、政府も警察も、身代金は支払わないよう要請しているのだが、KADOKAWAは支払ってしまったことになる。

しかし身代金を支払うことは違法行為ではないので、時には企業がそういう判断を下すこともある。アメリカのCIA(米中央情報局)でサイバーセキュリティを取り仕切ってきた元幹部は筆者に「今は民間でコンサルをしているが、最近ではランサムウェア攻撃を受けた企業から身代金を払うので交渉をしてほしいという相談が非常に多い」と話していた。アメリカでは、復旧するコストよりも安く済むとして、身代金を支払うケースは少なくない。

■ロシアのハッカー集団の「犯行声明」の内容

日本に話を戻すが、NewsPicksの記事がスクープとして発表されると、KADOKAWA側からは猛抗議が起きた。KADOKAWAの夏野剛社長は「このような記事をこのタイミングで出すことは、犯罪者を利するような、かつ今後の社会全体へのサイバー攻撃を助長させかねない行為です。NewsPicksに強く強く抗議をするとともに、損害賠償を含めた法的措置の検討を進めてまいります。なお、本記事についてコメントすることはございません」と、同記事のコメント欄に声明を投稿している。

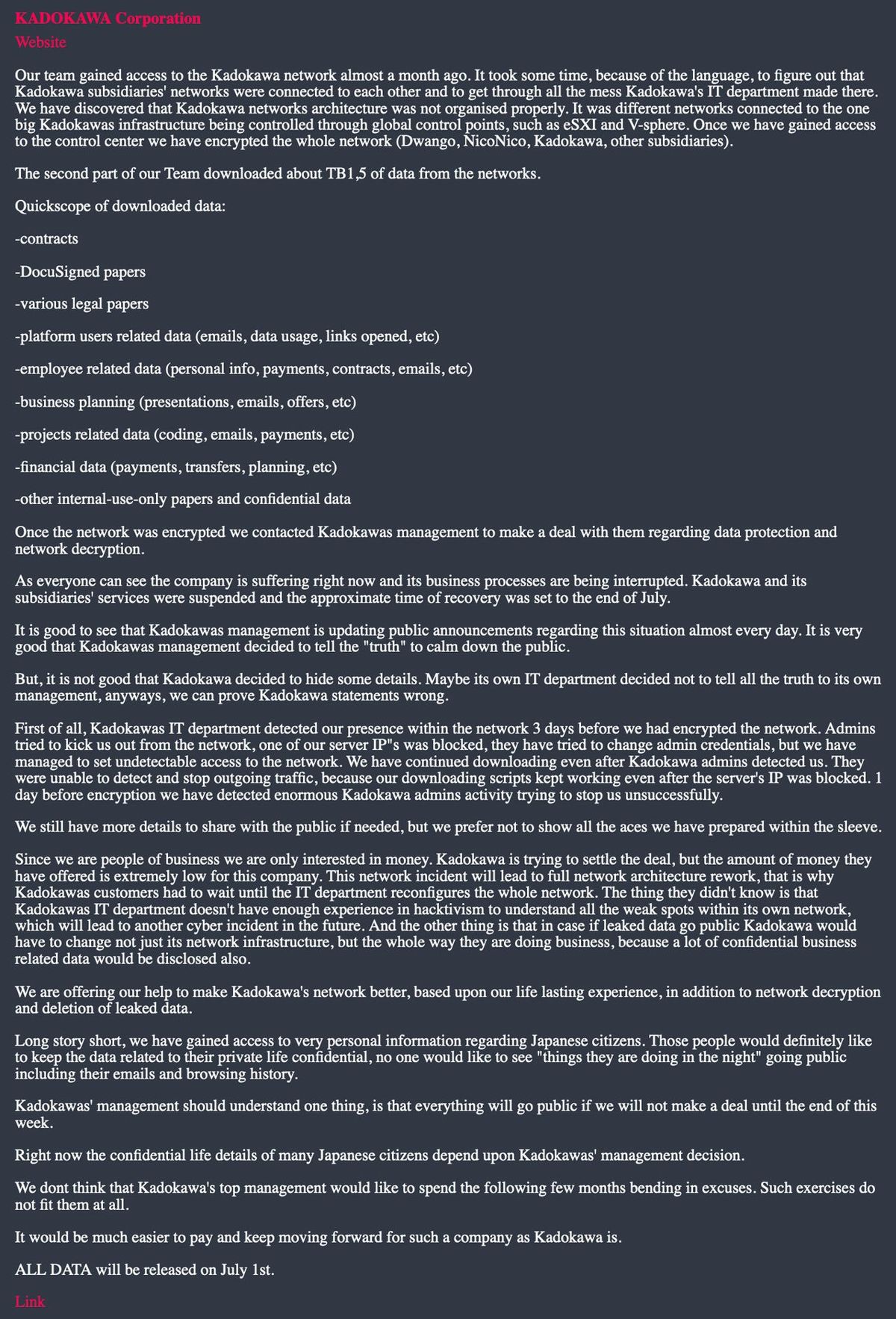

そして6月27日、ブラックスーツが犯行声明を、普通のインターネットではアクセスできないダーク(闇)ウェブにある公式ブログにアップした。

すでに身代金を受けとっていることは触れずに、「簡潔に言えば、われわれは日本国民に関する非常に個人的な情報にアクセスすることができた。人々は、私生活に関わるデータは絶対に秘密にしておきたいだろうし、メールや閲覧履歴を含む『夜中にやっていること』が公になることを望む人はいないだろう。KADOKAWAの経営陣が理解すべきなのは、今週中に決着をつけなければ、すべてが公開されてしまうということだ。KADOKAWAの経営陣の決断次第で、多くの日本国民の生活の秘密が公開されてしまうのだ」と書いている。

■「身代金報道」で交渉ができなくなった可能性がある

こうしたサイバー攻撃グループは、自分たちの攻撃が、メディアでどう扱われているのかを自動翻訳などを駆使してチェックすることが多い。NewsPicksの記事が出る前にブラックスーツが犯行声明を出していないことを考えると、身代金を一度支払ったKADOKAWAを批判する記事がNewsPicksで掲載された後で、KADOKAWA側がさらなる批判を恐れて追加の支払いを最終的に拒否した可能性が考えられる。

内密に身代金を支払ってしまっていることが記事で暴露されているので、それ以上、積極的に交渉できなかった可能性がある。少なくとも、記事は交渉に影響を与えたはずだ。

そのため、ブラックスーツ側は次の一手としてブログに犯行声明を出し、7月1日までに支払わないと、データを暴露すると宣言したと考えられる。NewsPicks側は、KADOKAWAがこの顚末(てんまつ)によって被った損失にどう対応するのだろうか。

そもそも、企業の命運をかけた交渉をしている企業の内部事情を暴露したNewsPicksは、高いメディア倫理を持っているかどうかには疑問符がつく。

例えば、読売新聞の2023年3月1日付の記事では「国内外100以上の報道機関などの記事の見出しや写真などを集めたサイト」であるNewsPicksが、2013年のサービス開始から「報道機関などの写真やグラフ、イラストなどのコンテンツを利用許諾を得ずに掲載」し、「元の写真や画像を同社のシステムで自動的にトリミングし、著作者の意に反した変更を認めない『同一性保持権』を侵害したケースもあった」と指摘されている。

■ランサム攻撃の報道は慎重性が求められる

NewsPicksは、今回のサイバー攻撃の記事について内部でどれほどの検討が行ったのだろうか。人質事件で身代金が要求されるような場合は、捜査機関とメディアとの間に結ばれる報道協定で記事掲載に規制がかかるが、ランサムウェア攻撃でも状況は大きくは違わないことを考慮したのだろうか。記事が出ることで、現在復旧に向けてぎりぎりせめぎ合いをしている民間企業であるKADOKAWAの状況に与える影響をどのくらい想定していたのだろうか。

ランサムウェア攻撃は日本でも頻繁に発生している。東京に拠点を置くサイバーセキュリティ企業「トレンドマイクロ」の調査によると、過去3年間にサイバー攻撃を経験した組織は56.8%に上り、被害コストが最も大きかったサイバー攻撃はランサムウェアで、法人組織の累計被害額は平均1億7689万円になる。

これからもランサムウェアによる被害はすぐに減ることはないだろう。ただ組織が対応にあたる最中に、その内情を暴露するのは組織の足を引っ張ることになりかねない。ランサム被害の情報を掴み、大衆に広く伝えるメディアのあり方も改めて考える必要がありそうだ。

----------

国際ジャーナリスト

1974年生まれ。米マサチューセッツ工科大(MIT)元フェロー。講談社、ロイター通信、ニューズウィーク日本版などに勤務後、MITを経てフリーに。雑誌、TV等で幅広く活躍。著書に『ゼロデイ 米中ロサイバー戦争が世界を破壊する』(文芸春秋)、『CIAスパイ養成官 キヨ・ヤマダの対日工作』(新潮社)、『世界のスパイから喰いモノにされる日本 MI6、CIAの厳秘インテリジェンス』(講談社+α新書)など。

----------

(国際ジャーナリスト 山田 敏弘)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ニコニコを攻撃した「BlackSuit」とは?「史上最悪」の遺伝子を受け継ぐ手口

おたくま経済新聞 / 2024年6月28日 19時58分

-

【KADOKAWAシステム障害で注目】日本企業を身代金ウイルスで攻撃するハッカー集団の幹部を直撃取材「俺の正体を突き止めたら100万ドルやるよ」

NEWSポストセブン / 2024年6月28日 16時15分

-

高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ 長期化するニコニコ動画の障害、企業はそこから何を学べるか

J-CASTニュース / 2024年6月27日 17時0分

-

「KADOKAWA VS. NewsPicks」騒動に 犯人と交渉中の暴露報道は“正しい”ことなのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月26日 5時40分

-

KADOKAWAの株価下落 NewsPicks報道の影響か

ITmedia NEWS / 2024年6月24日 20時10分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

-

3若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

-

4Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成

isuta / 2024年6月29日 18時0分

-

5伊藤沙莉、「優三さんが…」 直道&花江“再会”の裏で起きていた出来事に「エモい!」「泣けます」の声

Sirabee / 2024年6月29日 17時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください