「軍艦ってつらいのかい…」戦闘から帰還した旧日本軍少年兵が母親に必死に隠した"尻の青あざ"

プレジデントオンライン / 2024年7月19日 8時15分

■2年ぶりに、馴染みの景色に帰ってきた

長いつづら折りの坂をのぼりきると、急に平坦な台地が開ける。ここからはいよいよおれの村だ。歩きながらおれはあたりを見廻す。もう附近の山や木立や家や、道ばたの電柱一本でも、おれの知らないものはない。なにもかも馴染みの景色だ。

道のわきを今日も大川が流れている。水は生いしげったふちの草を洗いながら、いきおいよく下の滝つぼに落ちこんでいる。滝つぼには、かじかやはやにまじって、やまめもいるはずだ。おれもよく友だちとここへ来ては釣竿を下げ、夏になるとみんなでわいわい水あびをしたもんだ。

取入口のある一本杉の下には、粉屋の水車が廻っている。陽のあるうちだったら、水車のまわりには虹がきれいにはるところだ。粉屋の向い側は豆腐屋だ。通りがかりに中をのぞいてみると、おれたちが前から“入道”とあだ名で呼んでいた目玉の大きいのっぽの親父が、今日もおからだらけの汚い前掛をして、たわしで釡を洗っている。

その入口には、とっくりを下げた瀬戸の大きなたぬきが、ひょうきんな顔で往来を眺めている。学校のいきかえり、おれたちはよく面白がって、こいつにいたずらをして、そのたんびに何回あの入道におこられたことだろう。

■果たして家は無事だろうか

あたりはもう真っ暗だ。たまにすれちがう人の顔もよくわからない。でも、いくら暗くたって、もうまわりの様子は自分の体のようにくわしい。蛙の声がいちだんと賑やかになった。

上り坂になった。坂の上に八幡様の森が見える。あの森をかわればうちだ。坂の途中のポンプ小屋の横に、大きなダルマ石が立っている。これも二年前と同じだ……。

だが、うちはあるだろうか。ひょっとして、火事にでもなったんじゃないか。なかったらどうしよう……。急に胸がドキドキしてきた。おれは坂をのぼりながら、わざとうちの方角を見ないようにして、そっぽを向いて歩いた。それから森のはずれまできて「えいっ」と掛声をかけるように、うちのほうへ顔をむけた。

あッ、あった、あった。向うの田圃のはずれの暗がりの中に、かや葺きの屋根の輪郭が、ぼんやりと黒く浮いて見える。おれは思わず足を速めた。口の中はカラカラだ。

やがて細い田圃道をつっきって、川っぷちの檜の生垣にかこまれたうちの前に出た。二年ぶりにかぐこうばしい檜の葉の匂い、ああ、とうとう帰ってきた。……おれはなんだかぼーっとなって、庭先の牛小屋の横に立ちどまったまま、何度も何度もこみあげてくる生つばをのみこんだ。

■「よう、兄ちゃんが帰ってきたよ」

うちの中は、夕めしがすんだあとだと見えて、せどの川ばたのほうから、ガチャガチャと茶碗や鍋を洗う音が聞えてくる。あの何か言っているのは母の声らしい。妹の笑い声といっしょに父のせきばらいも聞える。おれは駆け出した。

戸間口の引戸に手をかけた瞬間、おれの手はその声よりもふるえた。

「ただいま。」

おれは戸をあけて、内がわの防空用の暗幕をはねのけた。

「あッ、兄ちゃんだ。」

振りむいて頓狂な声で叫んだのは、火じろばたで妹とざるのいり豆をかじっていた弟だ。妹もあわてて口の中のものをのみこんで目を丸くして立ち上がった。

「よう、兄ちゃんが帰ってきたよ、小さい兄ちゃんが……。」

その声で、母がうらの川ばたから洗いかけの鍋ぶたをもったままかけこんできた。母は、土間にまぶしそうに立っているおれを見ると、目をすえて、ああ、とかなんとか言ったきり、あとはひと言もいえない。つづいて兄と父があわてて奥の座敷のほうから出てきた。おれは敬礼した。

父はいっぺんに顔をくずして、

「おう、信次、帰ってきたか。」

「うん、急に休暇が出たもんだから……。」

声がうわずって、まだ自分の声のような気がしない。

父はそわそわと足ぶみして、

「そうか、そいつぁよかった。……それでお前、大宮からずっと歩いてきたのか。」

おれはうなずいた。すると兄がてれくさそうに目を細くして、

「なんだ、それだったら電報でも打ってくれりゃ、おれが駅まで自転車で迎えにいってやったもの。」

■2年間、こんなやさしい言葉をかけられたことはなかった

すると母もやっと口を開いて、

「それで、お前、すこしゃゆっくりしていかれるのかい、それともすぐ……。」

「四日ぐらい、いられるよ。」

「そおー、……でもまあ、ほんとに無事でなによりだった。さあさあ早く上にあがんな、うんと疲れたずらに、さあ、信や……。」

おれは胸がいっぱいになってしまった。思えばこの二年間、誰からもこんなやさしい言葉をかけられたことはなかったのである。……おれはじっと奥歯をかみしめた。もうなんにも言うことができない。鼻の中がなんだかつーんとして、いまにも涙があふれてきそうだ。

けれどもみんなの前で涙なんかみせるわけにはいかない。そういうことには、肉親はとりわけ敏感だ。たちまちおれの涙の裏にかくされたものを嗅ぎとってしまうだろう。それでは、折角の休暇も台無しだ。かりにも涙なんか見せてはならぬ。おれは勇敢であるべき水兵じゃないか……。

そこでおれは、急いでうらの川ばたに行って、顔を洗って、ついでにそこのかめの水を杓ですくって、がぶがぶ飲んだ。歯にしみるような冷たいふるさとの水だ。それでいくらか気持が落着いてきた。

■あれだけ恋しかった畳の上に今、坐っている

おれはトランクをあけて、中から土産ものをとりだしたが、むろん土産といったって、たいしたものはない。外地で買った絵葉書と、前にもらって吸わずにとっておいた恩賜の煙草、それにおわたりの乾パン二袋、たったこれだけだ。

「土産はなんにもないよ。」

と、おれが言うと、母は笑いながら、

「なにが、土産なんかいるもんか。お前がこうして無事に帰ってきてくれたのが何よりの土産だに……。」

という声はもう半分涙声だ。

おれは座敷にあがって、母と妹が用意してくれたお膳の前に坐った。畳の上だ。どうせ死ぬならせめて畳の上で死にたいと、艦でみんなが口ぐせのように言っているその畳の上に、おれはいま、こうしてあぐらをかいて坐っているのである。

なんという安定した、くつろいだ坐り心地だろう。それからこの茶碗だ。お皿だ。小っちゃな湯呑だ。艦の脂くさい、ホーローびきのごつい鉄の食器とくらべて、これはまたなんとすべすべしたやわらかな口あたりだろう。……おれはそこではじめて娑婆に帰ってきた自分を感じた。

■思わず返事に詰まってしまった、母からの言葉

母は、おれのそばにくっついて離れなかった。いっときでもそばにいたがった。そうして、いかにもうれしそうにおれの動作や、ちょっとした表情の動きにも目をみはっている。

おれが風呂につかっていると母はそこへもやってきて、

「すこし燃してやろうか、ぬるくないかい?」

と言ったが、おれには母の気持がわかった。母はそれを口実に、おれと二人きりになりたかったのである。

「うん、ちょうどいい湯だよ。」

おれは笑って言った。すると母が急にのどにつかえたような低い声で、

「信や、どうだい? 軍艦ってつらいのかい。」

と、湯気のむこうから顔をつきだした。

おれはいきなりそう聞かれて返事につまってしまった。さっきから、これが母のいちばん聞きたかったことらしい。肩をすぼめるようにして、じっとおれを見つめている。瞬間、おれはなにもかもぶちまけてしまいたい気持とたたかいながら、首をふった。

この母を前にして、どうして本当のことが言えよう。それだけは、たとえ口がくさっても言うべきではない。また、かりに言ってみたところで、どうしてそれが娑婆の母に理解できよう。それでなくてさえ、人一倍心配性の母を、あとあとまでいたずらに苦しませるだけだ。

■それでも母は納得しない様子で…

そこでおれは、わざとお湯をバシャバシャひっかきまわしながら、さりげなく、

「別につらいことなんて、なんにもないよ。」

と言ったが、母はそれだけではまだ納得しない。

「でもな、西口の秋さんなんか、この冬入営したんだけど、そりゃつらいんだって、ぶん殴られ通しで、……せんだっても、おしげさんが面会にいったら、涙をこぼしていたっていうよ。」

「だってそりゃ陸軍の話だろう。」と、おれはつとめて陽気な声で言った。「陸軍のこたあどうか知らないけど、海軍にかぎっちゃそんなこたあないよ。それに海の上だろう。いろいろ面白いこともあるし、みんな結構たのしくやってるよ。」

「だけど、いくさのときなんか、ずいぶんおっかない目にもあうずらに……。」

おれは大げさに首をふって、

「なに、娑婆で思ってるほどのこたあないさ、実際は。……それに今度おれが乗った播磨[武蔵をモデルとした架空の艦]ってのは、七万トンもあるすごくでっかい戦艦なんだ。世界一の不沈艦ていわれているんだぜ。」

「ふちんかん?」

「うん、絶対沈まない艦だっていう意味さ。大きさは、そうだな、ざっとうらの大助山ぐらいあるかな、それだもの、心配することなんて、ちっともないよ。」

「そうかい、そんならいいけど……。」

■青あざを見られるわけにはいかなかった

母はそれでいくらか安心したように肩の力をぬいて、笑ってうなずいた。おれの出まかせは功を奏したのである。すると母は、こんどは流し台の前に立って、おれの背中を流してやるといってきかない。これには、さすがのおれもぎくっとした。

流し台の上には、四十燭の裸の電球がぶらさがっている。その光の下で、母のほうに背中をむけたら、同時に尻の土産もみせなくちゃならない。そこには、ゆうべの殴られたあとが、青いあざになって、れきぜんと残っているじゃないか。

もしそれを母が見たら何と思うか。きっと、「おまえ、ここんとこはどうしたずら……。」と聞くにきまっている。そう聞かれたら、おれにもうまく言いのがれる自信はない。いままでのことも、たちまちばれてしまうだろう。そこでおれは、とっさの思いつきで、沈んでいた桶の中から立ち上がって、わざと手拭いで股ぐらをかくして見せながら、

「いいよ、いいよ、おっ母ちゃん、おれだってもう年ごろだからよ。」

と言ったら、さすがの母も間がわるそうに顔を赤くして出ていってしまった。

「じゃ、ゆっくりはいんなよ……。」

----------

作家

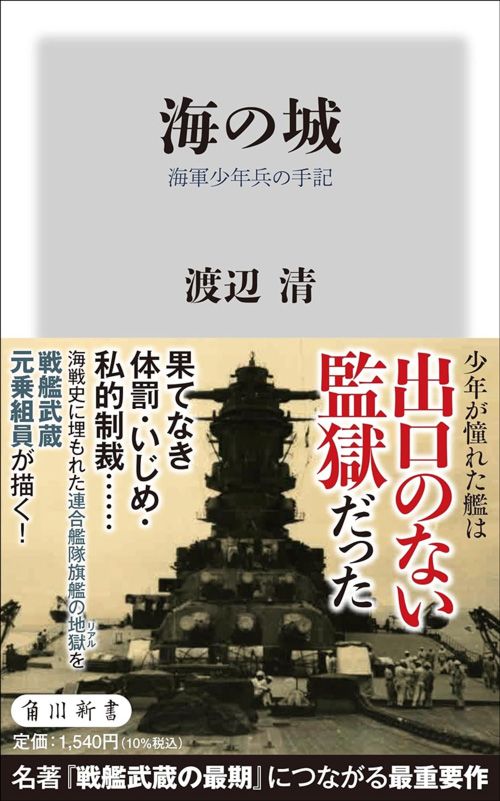

1925年、静岡県生まれ。1941年、横須賀海兵団に入団(志願兵)、1942年戦艦武蔵に乗り組む。マリアナ、レイテ沖海戦に参加。戦艦武蔵撃沈のさい、遭難し奇跡的に生還。1945年復員。太平洋戦争の生き残りとして戦火の経験を書き残すべく、執筆活動を行うとともに、1970年より日本戦没学生記念会(わだつみ会)事務局長を務めた。他の著書に、『海の城 海軍少年兵の手記』、『砕かれた神 ある復員兵の手記』(以上、朝日選書)、『私の天皇観』(辺境社)など。1981年逝去。

----------

(作家 渡辺 清)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

戦艦が「うっかり爆沈!」実はけっこうあった? 史実が語る旧日本海軍のガバナンス

乗りものニュース / 2024年7月17日 6時12分

-

7月の角川新書は逃れようのない一つの空間・組織内で生じた脅威や圧力の実態と、対処・抵抗法を記した作品が列す!無二の戦記文学が復刊『海の城』、最新の宇宙の姿とは『太陽の脅威と人類の未来』の計2作品

PR TIMES / 2024年7月10日 13時45分

-

米軍「あれにはやられた」 大戦末期の旧日本海軍がとった「奇跡の作戦」とは “強運艦オールスターズ”集結

乗りものニュース / 2024年6月28日 16時12分

-

特集は「山口多聞と空母飛龍」 ミリタリー総合誌「丸」8月号 好評販売中

PR TIMES / 2024年6月25日 18時15分

-

戦艦「ニュージャージー」30年ぶりの故郷でメンテを終え帰還! 停泊地に戻り“博物艦”の仕事に復帰へ

乗りものニュース / 2024年6月24日 8時12分

ランキング

-

1Q. スイカの皮は食べられますか? 【管理栄養士が回答】

オールアバウト / 2024年7月18日 20時45分

-

2「持ち運び用の最適解...」無印の"990円"充電器、価格以上の優秀さだった。

東京バーゲンマニア / 2024年7月18日 20時8分

-

3結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」

日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分

-

4大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

5iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください