新兵の口からは泡だった血があふれた…「世界最大」の戦艦を持つ旧日本海軍で行われていた"闇の通過儀礼"

プレジデントオンライン / 2024年8月7日 8時15分

■息がつまって、しばらくは腰がたたない

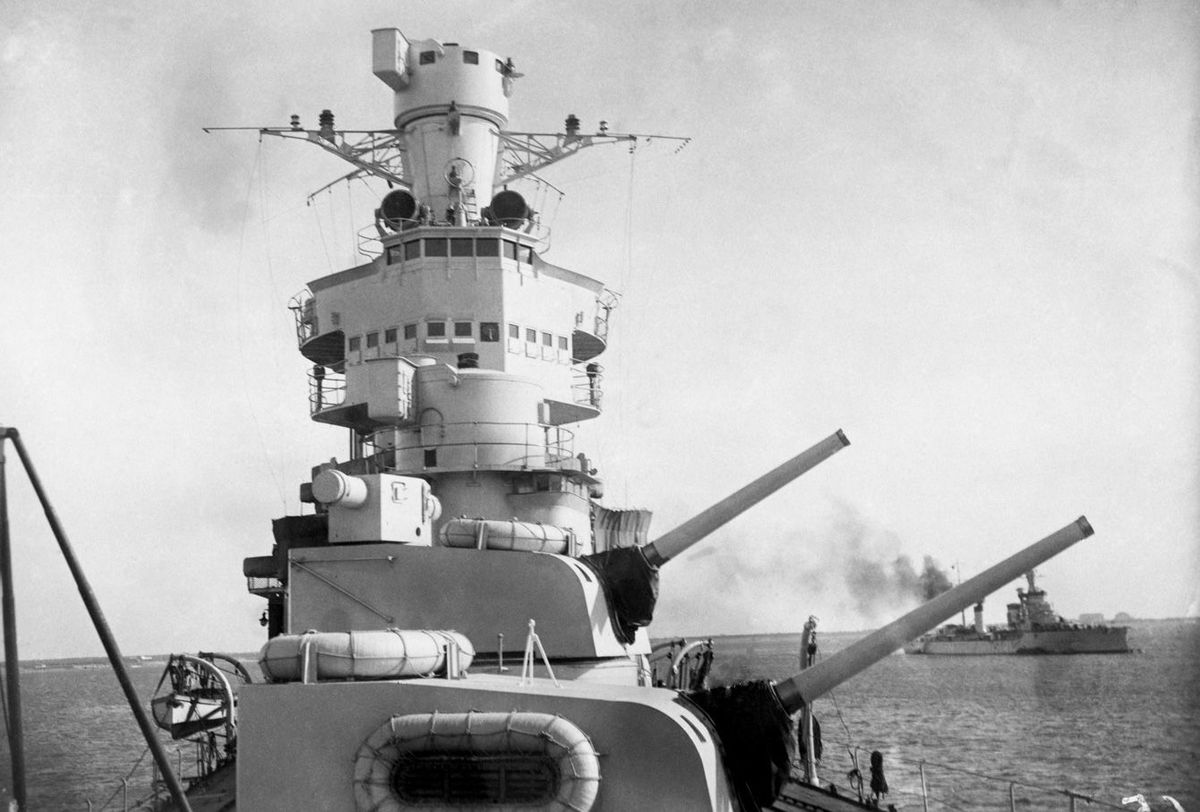

おれたちは海軍にはいってたいていのことには馴れてしまったが、ただ甲板整列だけは別だった。これだけはどうしても馴れることはできなかった。

下士官、兵長たちに言わせると、“太鼓は叩けばたたくほどよく鳴る。兵隊は殴ればなぐるほど強くなる”というが、殴られるおれたちにしてみれば、この整列ほど、兵隊であることのみじめさを感ずることはない。

牛だって棒をふりあげられれば首をふって逃げようとする。ところがおれたちは、ちゃんと殴られることがわかっていながら、そこを一センチも動くことができない。それどころか、わざわざ「お願いします」と頭を下げて、進んで自分の尻を棍棒の前にもっていかなくちゃならないのだ。

考えてみると、おれも入団してもう丸二年になるが、殴られずにすんだ日は、ほんとに数えるぐらいしかない。明けても暮れても棍棒の恐怖におびえてきたといっていい。

おれははじめて棍棒というものを尻にかまされた新兵当時の恐怖を、いまも忘れることができない。そのころ、まだやわなおれの体は、いつもその最初の一撃で、木っ葉のように吹っ飛ぶのだった。そしてそのまま甲板にぶっ倒れたなり、息がつまって、しばらくは腰がたたないのだ。

■このまま海にとびこんで死んでしまいたい

すると、きまってうしろから、「こらッ、起て、たばけるな。」と、「気つけぐすり」の海水をぶっかけられる。おれは首っ玉をつかまれて引きおこされ、そこでさらに悲愴な声をしぼりださなくちゃならない。

「一つ、軍人は忠節を尽すを本分とすべし。」「元気がない、もう一度。」「一つ軍人は……、」「声が小さい、貴様、殴られるのがそんなにおっそろしいか、おっそろしいか。こんなものがおっそろしくて、よくものこのこ志願なんかしてきやがったな、それ、もう一度。」「一つ、軍人は……、」

すると、おれの声はいよいよふるえをおびてくるのだ。「一つ、軍人は……、」「わかったか、よし、その通りッ。」と、力まかせの棍棒の一撃。

おお、おれは、もはや自分を支える力をうしなって、このままひと思いに海にとびこんで死んでしまいたいとさえ思う。前方にひろがる暗い海への誘惑と、うしろにかまえられた太い樫の棍棒。おれはこの両方に呑まれて、心の中では夢中で母の名を呼びつづけた。そして、ああ、そのあい間にも、その一撃ごとに、おれのなかから必ず何かを奪いとっていく棍棒は、当然のように、容赦なく尻に打ちこまれてくるのだ。

■とうとう棍棒で新兵が死んでしまった

そしてそれがやっとすんだとき、肛門からはじたじたと生ぬるい血がたれてくる。腰から下はしびれて全く感じがない。足もひきつれて思うように歩けない。まるで尻をさかいに、体を二つに引き裂かれてしまったかのようだ。けれども、うわべだけは泰然としていなくちゃならない。ちょっとでも、尻なんかおさえてふらふらしようものなら、その場でまたたっぷりおまけをつけられるからである。

おれたちは陰で歌った。

艦底一枚下地獄

艦底一枚上地獄

どちらもみじめな生地獄

こんなとことはつゆ知らず

志願したのが運のつき

ビンタ、バッタの雨が降る

天皇陛下に見せたいな

新兵の江南が死んだ。

死んだのは、ゆうべの巡検後だ。それも病気なんかじゃない。甲板整列で殴り殺されたんだ。やったのは、役割の中元兵長だ。

おそろしく月の冴えた晩だった。おれたちは、背中にふりそそぐ月の光をあびて、いつものように露天甲板に並んで殴られる順番を待っていた。

兵長たちの文句ときたら、あいかわらず、ベトベトする牛のよだれのようにくどくて長い。やっと一人がひっこんで、もうこれでおしまいかと思うと、すぐまた次のやつが出てきて、同じ文句を並べるのだ。

■「江南一水、お願いします」と前に出て…

おれたちは、もういい加減うんざりしていた。どうせ、このあとは棍棒にきまっているんだ。そんなら文句ぬきで、ひと思いに殴ってもらいたい。全く殴られる瞬間をまっているのは、焼けた鉛のかたまりを心臓に押しつけられているようで、たまらなくいやな気持だ。もう何本かまされてもいい。とにかくおれたちは、一刻も早くこの場をのがれたかった。

やがて中元兵長は列前に出てくると、先頭にいる新兵から、一人一人名前を名乗らせて棍棒をかませていったが、だいぶ酒保の酒が入っていたらしい。ふりまわす棍棒も、いつになく乱暴ではげしかった。

江南はちょうどその五番目だった。前の市毛が、よろよろと顔をしかめながら戻ってきたのと入れちがいに、江南は、

「江南一水、お願いします。」

という声といっしょに、飛びこむように前に出ていった。自分にいまどんな運命がおそいかかってくるのかも知らずに……。

彼はいつもするように、両足を開いて手を上にあげ、奥歯をかんで目をとじて、おそるおそる尻をうしろにつきだしたのである。

■そのまま血を吐いて動かなくなった

中元兵長はそれを見て、ペッと手につばをふっかけた。さあ、いくぞという合図だ。それから片足をうしろに引きながら腰をひねると、ろくろく狙いもつけず、無雑作に棍棒を真横に振りはなったのである。そしてその瞬間だった。

江南は、はずみではねあがると、その場でぐーっと弓なりに体をのばした。まるでのびでもするように、両手を万歳の格好にあげながら、彼はいっときそこにそうして立っていた。が、それもほんの僅かだった。不意に前のほうに二、三歩たたらをふんで、くるりと体を一回転させたと思うと、そのままへたへたと崩れるように甲板に倒れてしまった。

これはあとでわかったのだが、このとき酔っていた中元兵長の手もとがくるって、尻にあてるつもりの棍棒が、まともに背中をうちすえたのだった。けれども、当の中元兵長にはそれがまだわからなかった。こんなことはよくあることだ。彼もはずみでぶっ倒れたぐらいに思ったらしく、うしろにまわりこむと、いきなり江南の横っ腹を蹴とばしにかかった。

「立て、この野郎、立てったら……。」

「待て!」

そのとき横でこれを見ていた平屋兵長が、いきなり中元兵長をつきのけて叫んだ。

「血だ。おい、血を吐いているぞ。」

■泡だった血がかたまって口もとからあふれた

血ときいて、みんなは一瞬息をのんで、あわてて列をくずして江南のまわりに駆けよった。

見ると、江南はのばした両腕のあいだに、小さな頭をつっこむようにして、うつぶせになっていた。その下から吐きだした血が縞になってジタジタと甲板に流れでている。口の中にもまだだいぶ含んでいるらしい。肩口がかすかにけいれんするたびに、泡だった血がかたまって口もとからあふれた。それは月の光に浮いて墨汁のように真っ黒にみえた。

けれどもそれっきり、伸びきった体は動かなかった。みんなでいくらゆすったり、名を呼んでみたりしても、ぐんなりしてなんの手ごたえもなかった。ただ倒れるまぎわまで空をつかんでいた指先だけが、血につかったまま、かすかにふるえているだけだった。

江南はすぐさま担架で医務室へ運ばれた。けれども、そうするまでもなかった。医務室へかつぎこんだときには、すでに息をひきとってしまっていたのである。

むろん医務室では、できるだけの手当をこころみた。軍医はすぐにカンフルを打ち、それが駄目だとわかると、こんどは体をさかさにして、のどにつかえている血を吐かせ、胸に温湿布をあてて、長いこと人工呼吸もやってみた。が、もはやなんの効果もなかったのである。

■中元兵長は壁ぎわにしゃがみこんでしまった

軍医はさいごにもう一度、胸に聴診器をあてながらじっと首をかしげていたが、やがて体をおこすと、眼鏡のつるをおさえたまま、絶望的に頭をふった。それを見て、まわりを囲んでいたおれたちは、思わず目を伏せた。しばらくは息をつめて誰も顔をあげない。中元兵長にいたっては、雷にでも打たれたように頭をかかえて壁ぎわにしゃがみこんでしまった。

やがて分隊長が知らせをききつけてやってきた。バスにでも入っていたのだろう。分隊長の体からは、なまあたたかい湯気と石鹸の匂いがした。副直将校に立っていた森分隊士もいっしょだった。

分隊長は、診察台の江南の顔をのぞきこんで、さっと顔色をかえたが、それでも事情はすでに先任下士官から聞いてきたらしく、その声は思ったより冷静だった。彼は軍医にむかって言った。

「赤堀中尉、もう全然のぞみはないのかね。」

軍医は汗ばんだ顔をあげて、

「はあ、できるだけの手はうってみたんですが……。」

「それで死因は?」

■血で汚れた顔や手足をお湯できれいに拭いてやった

軍医はそれには答えず、分隊長のほうに江南の背中をまわしてみせた。見ると、それはおそろしい一撃だったにちがいない。背中から左の脇腹にかけて、はっきりと打ちすえた棍棒の「歯形」がのこり、ところどころあざのように薄いむらさき色の斑点が浮いている。軍医はそこを指で軽くおさえてみせながら、

「ここをやられたショックで、多分心臓麻痺を起したのでしょう。なにしろ、場所が心臓の真上ですからね。ひどいことをしたもんです。」

「うむ……。」

これにはさすがの分隊長も声がなかった。彼はそれだけ聞くと、副長のところへ行ってくると軍医に言って、すぐまた病室を出ていった。

江南の屍体はそれからまもなく、となりの隔離病室のほうに移された。そこがちょうど空いていたので、かりの霊安室になったのである。そのあと、つめかけていた分隊員はデッキへひきあげた。ただ、江南と同じ班の関係で、班長のほかに野瀬兵長と山岸とおれの三人だけがあとに残った。おれたちは看護兵に手伝って、血で汚れた江南の顔や手足をお湯できれいに拭いてやった。

おれは、なんだか気の遠くなるような気持がした。だって、目の前に死んで横たわっているのは、ついさっきまで、おれたちと一緒に食器を運び、釣床を吊り、油雑布をもってデッキを這いずりまわっていた江南じゃないか……。おれはタオルを使いながら、ときどき江南の顔をじっとうかがった。ひょっとすると、まだ生きていて、口でも動かすんじゃないかと思ったのである。

■まぶたはおっ開いたまま、閉じることはなかった

けれども江南の体はつめたく冷えていくばかりだった。その顔はげっそりこけて、鼻のあたりがいやにとがってきた。皮膚の色も、急に血の気がひいて、白く透きとおったように青ざめてきた。だが、それはどう見てもおだやかな死顔じゃなかった。糸切歯をのぞかせて片方にひきつれている口もとには、殴られた瞬間の苦痛がそのまま凍りついている。

それからその目はどうだろう。両方ともまぶたがめくれあがって、びっくりしたようにおっ開いたままだ。自分はどうしてこんなことになったのか、自分でもわけがわからないとでもいうようなけげんな目つきで、どこか遠くのほうを見つめている。

その目は、看護兵がいくら指でおさえてやっても、どうしてもふさがらなかった。

おれたちは、江南に白の二種軍装を着せてやった。これは彼が、おれといっしょに播磨に転勤してきたとき着てきた軍服である。軍服は、彼の体にまるで合っていなかった。上衣もズボンもだぶだぶで、どうしたって、子供に軍服を着せたとしか思えない。

■中元兵長は泣いているように見えた

野瀬兵長は、江南の腕から時計をはずしてやりながら、しきりに目をこすっていた。山岸は震え通しで、ろくろく手が動かなかった。

着がえがすむと、看護兵は脱脂綿をちぎって江南の鼻と口につめ、顔に二つ折りにした白いガーゼをかぶせた。そして、そのときになってはじめて、江南の死がなまなましい実感となって、おれにせまってきた。

おれは、頭がへんにくらくらして、これ以上ここにいるのが耐えられなかった。

するとそこへ分隊長が戻ってきて、班長だけ残ってあとはすぐ帰るように言った。まもなく副長や軍医長、衛兵司令たちが検視にやってくるのである。それを聞くと野瀬兵長は救われたようにあわてて部屋を出ていった。彼もきっといたたまれなかったにちがいない。おれも山岸といっしょに、急いで江南の衣類をまとめると、それをもって、左舷の通路に近いとなりの医務室のほうへ出ていった。

見ると医務室の隅のところに、中元兵長が向うむきに立っている。片桐分隊士も先任下士官も来ていて、彼は二人からいろいろ事情を聞かれているらしい。顔をふせたまま石のように固くなってうなだれている。ときどき手で鼻のあたりをこすっているところをみると、あるいは泣いているのかもしれない。

■江南の私物の中にあった「母親あての手紙」

けれどもおれには、彼に対する同情心なんか、これっぽっちもわいちゃこなかった。いまになって悔いくやんで、いくら泣いてみたところで、死んだ江南はもう生きかえっちゃこないのだ。そう思うと急に兇暴な怒りが、おれの胸に噴きあがってきた。畜生! こんなことがあっていいのか。おれは中元に飛びかかって、蒼ざめたその横っつらを滅茶苦茶に叩きのめしてやりたいと思った。

巡検後、おれは山岸と二人で、江南のチストのなかのものを整理して、官品と私物を分けてやった。江南はわりあい几帳面な男だったので、こまかい襟飾や袴下なども、きちんと規定通りにたたんで入れてあった。ついでに手箱も片付けてやったが、手箱には、洗面用具などといっしょに、書きかけの便箋が入っていた。あけてみると、それは母親にあてたものであった。

「お母さん、その後もお元気ですか。先日はお手紙ありがとうございました。懐かしく拝見しました。今度のは十日で着きましたよ。きっと便船の都合がよかったのでしょう。弘子からの絵はがきも一緒に受取りました。弘子は、だんだん字が上手になってきましたね。もうこんどは六年生ですね。しっかり勉強するように言って下さい」

■「楽しく元気で軍務に精励していますから…」

「お母さんの痔のほうは、その後どうですか。まだ痛みますか。坐り仕事だから大変ですね。痔には硫黄のくすり湯が効くそうですから、ためしにやってみて下さい。根岸の貞次おじさんが退院したとか、叔母さんや咲ちゃんも、きっと大喜びでしょう。僕からもよろしくと言って下さい。僕もこのごろでは軍艦生活にだいぶ馴れました。常夏の暑さももう平気です。

昨夜は夜間訓練があったので、夜食に甘いお汁粉が出ました。とてもおいしかったので、お母さんや弘子にも食べさせてやりたいと思いました。困っていることや辛いことは少しもありません。毎日楽しく元気で軍務に精励していますから、どうか御安心下さい。

それからこれはお願いですが、うちにメンソレータムか、たいおつ膏があったら送って下さい。体にすこし田虫ができたのでつけたいのです。でもたいしたことはありませんから、もしお母さんが……。」

手紙は、そこで切れていた。おれはじっと息をつめた。目がかすんで、手が急に震えだした。

----------

作家

1925年、静岡県生まれ。1941年、横須賀海兵団に入団(志願兵)、1942年戦艦武蔵に乗り組む。マリアナ、レイテ沖海戦に参加。戦艦武蔵撃沈のさい、遭難し奇跡的に生還。1945年復員。太平洋戦争の生き残りとして戦火の経験を書き残すべく、執筆活動を行うとともに、1970年より日本戦没学生記念会(わだつみ会)事務局長を務めた。他の著書に、『海の城 海軍少年兵の手記』、『砕かれた神 ある復員兵の手記』(以上、朝日選書)、『私の天皇観』(辺境社)など。1981年逝去。

----------

(作家 渡辺 清)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

キム・ウソク(UP10TION)、恋人のカン・ナオンもうれしい?入隊後の近況をキャッチ…同期ジェヒョン(NCT)とのりりしい訓練兵生活

Wow!Korea / 2024年11月19日 18時52分

-

なぜ私は3カ月で約50キロもやせられたのか…元米海兵隊「不可能を実現する人とそうでない人の決定的な違い」

プレジデントオンライン / 2024年11月15日 10時15分

-

命知らず!?『トップガン』のギリギリ低空飛行を空母で強行… 戦闘機パイロットの“伝説”

乗りものニュース / 2024年11月8日 20時12分

-

〈闇バイト広域強盗〉「これ以上やったら死ぬぞ」仲間の声も無視してバールで女性を殴り続けた永田陸人に無期懲役の判決、“親孝行”を誓うもボートにはまり借金まみれ

集英社オンライン / 2024年11月8日 12時48分

-

教育機関で最古の歴史 120回の節目を迎える東京慈恵会医科大学の解剖慰霊祭 10月28日に芝公園の増上寺で開催

Digital PR Platform / 2024年10月24日 10時40分

ランキング

-

1ファミマの「発熱・保温インナー」はヒートテックより優秀? コンビニマニアが比較してみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月21日 19時55分

-

2【冬の乾燥対策に】ドラッグストアで手軽に買える! ハンドクリーム5選

マイナビニュース / 2024年11月21日 17時0分

-

3とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分

-

4この症状が出たらすぐ対策を!50代女性の3人に1人が悩む尿漏れ・頻尿の原因【専門医が解説】

ハルメク365 / 2024年11月21日 22時50分

-

5冬は血管がドロドロになりやすい…「絶対に放置してはいけない脳卒中」リスクが急増する"危険な場所"

プレジデントオンライン / 2024年11月21日 18時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください