「岩にしみ入る蝉の音」はどんな鳴き声だったのか…松尾芭蕉の有名な俳句を巡っておきた大論争の結末

プレジデントオンライン / 2024年7月21日 10時15分

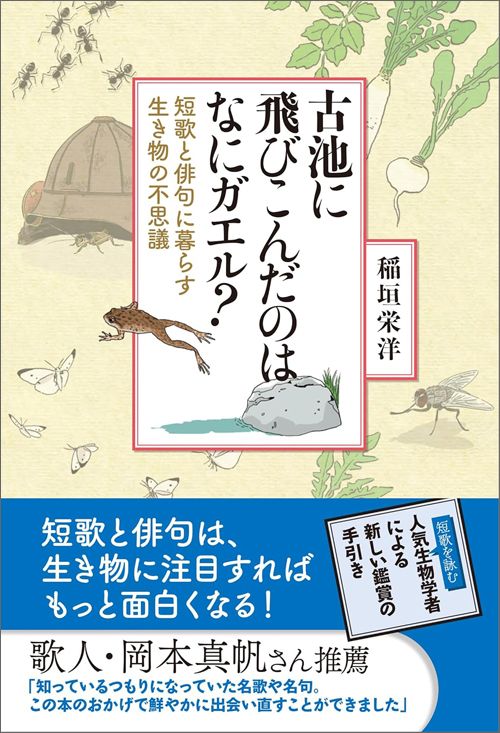

※本稿は、稲垣栄洋『古池に飛びこんだのはなにガエル?』(辰巳出版)の一部を再編集したものです。

■この句で詠まれたセミの種類とは

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 松尾芭蕉

前項のように松尾芭蕉の有名な俳句「古池や蛙飛びこむ水の音」のカエルはツチガエルであった。

それでは、この句で詠まれているセミは、どんな種類のセミなのだろう。

歌人の斎藤茂吉は、この句で詠まれたセミはアブラゼミだと断定した。

アブラゼミは、ジージーと鳴く。アブラゼミは、まるで油を揚げるような音であることから、「油蟬」と名付けられたとも言われているセミである。

ところが、斎藤茂吉の説をきっかけにして、この句で詠まれたセミの種類について松尾芭蕉大論争が起こった。

そして、夏目漱石門下で文芸評論家の小宮豊隆は、この句のセミはアブラゼミではなく、ニイニイゼミであると反論したのである。「『閑さや岩にしみ入る』という表現にアブラゼミは合わないこと」、「アブラゼミは季節が合わないこと」がその根拠である。

この俳句が詠まれたのは、元禄2年5月27日のことである。これは西暦では、1689年7月13日になる。

そして、この俳句が詠まれたのは、山形県の立石寺である。

東北地方の山形県では7月13日にアブラゼミはまだ鳴いていないというのだ。

■「ミンミン」でも「ツクツクボウシ」でもない

斎藤茂吉は、現地調査を行ない、7月13日に、まだアブラゼミが鳴いていないことを確認した。そして、誤りを認めて、芭蕉の句のセミはニイニイゼミであることを認めたのである。

現在、この俳句で詠まれたのはニイニイゼミであると結論づけられている。

ニイニイゼミは梅雨の時期から、他のセミに先駆けて鳴き始める。

ミンミンゼミはミンミンと鳴く。ツクツクボウシはツクツクボウシと鳴く。ニイニイゼミの名前も鳴き声に由来すると言われているが、ニイニイゼミの鳴き声はニイニイとは聞こえない。ニイニイゼミは、「ヂー」という感じの鳴き声である。そのニイニイゼミの声が岩にしみこんでいくようだと詠まれているのだ。

セミがしきりに鳴いているのに、芭蕉は「閑さや」と詠んだ。

「古池や蛙飛びこむ水の音」の俳句では、水の音を詠むことで、飛び込んだ後の静けさが際だった。

「閑さや」の句でも、芭蕉は鳴きしきるセミの鳴き声の中にこそ、他の音がない静かさを感じたのだ。

■17文字の中にある「動と静」「生と死」

この俳句で、芭蕉は鳴いているセミと岩の静寂の「動と静」の対比を詠んでいる。

セミは短い命の象徴である。セミは生きている。その声は岩にしみこんでいる。岩は生きていないものの象徴だ。つまりは「生と死」の対比でもある。

芭蕉はたった17文字の中に「動と静」「生と死」という無限の世界を表現したのだ。

しかも、セミの声が静けさを表わし、セミの声は岩にしみこみ、「動と静」「生と死」は溶け合っていく。何という世界観なのだろう。

もっとも、山寺という場所を訪ねてみると、その世界観はごくごく当たり前のことのようにも感じられる。

山寺の名で知られる山形県の立石寺は、けわしい山中に寺が開かれ、切り立った絶壁に多くのお堂が建てられている。まるで、この世のものとは思えない別世界である。芭蕉が詠んだのは、まさにこの不思議な世界観だったのだ。

■夏目漱石の句に対して植物学者が「事実ではない」

落ちざまに 虻を伏せたる 椿哉 夏目漱石

ツバキは花びらが散るのではなく、花ごと落ちていく。

花が落ちていく途中で、飛んでいるアブとぶつかったのだろうか。あるいは、ちょうど落ちたところにアブがいたのだろうか。地面に落ちたツバキの花がアブを閉じ込めてしまった。何ともユニークな光景である。

それにしても、何という偶然を目撃したのだろう。漱石は、自分の目の前で起こった偶然の奇跡を俳句に残したのである。

しかし、である。漱石が目にしたというこの光景は、はたして事実なのだろうか? 本当にこんなことが起こりうるのだろうか?

この俳句が発表された当時から、その真偽は、物議をかもしていた。夏目漱石の俳句に対して著名な植物学者の牧野富太郎博士は「めったにあることではなく、事実を伝えてはいないと思います」と書いた。

地面に落ちたツバキの花がアブを閉じ込めるようなことなどあるのだろうか。

検証してみよう。

ツバキは花の軸の方が重たいので、パラシュートのように軸が下に落ちる。そのため、花が下になることは少ない。

もっとも、風で飛ばされることもあるし、地面に落ちた勢いでうつ伏せになることはある。そのため、まったくないとは言い切れない。

■俳句も文学のひとつ

それでは、アブの方はどうだろう。

アブは体に生えた感覚毛で空気の流れを感じることができる。さらには、体の節の一つ一つには小さな脳のようなものが存在している。この小さな脳が個別に体の部位を動かすので危機を回避する反応速度が速いのだ。

アブなどの昆虫を新聞紙で叩こうとしても察知してすぐに逃げてしまうのは、そのためだ。だから、空中で花といっしょに落ちることもないし、地面にいたアブが花を避けられないはずはない。

おそらく起こりえないような光景である。

どうやら、この光景は漱石の頭の中の空想なのだろう。

しかし、「それは真実ではない」と目くじらを立てるのも、どうかしている。

確かに俳句も文学なのだから、空想を遊ぶ部分があっても楽しいだろう。おそらくは、夏目漱石にとっては、俳句もまた空想世界を遊ぶ文学だったのかも知れない。

夏目漱石の作品を思い返してほしい。何しろ、ネコが「吾輩は猫である。名前はまだ無い」と読者に自己紹介をするのだ。

猫が平気でしゃべるくらいだから、夏目漱石の俳句の世界で何が起こったとしても、まったく驚くには値しないのだ。

■鳴いているのは「きりぎりす」なのか

むざんやな 甲の下の きりぎりす 松尾芭蕉

前項のツバキの花の下に閉じ込められた漱石の句は、フィクションである可能性が高かった。それでは、甲(かぶと)の下にきりぎりすがいるこの句はどうだろう。

「むざん」は「無残」と書く。「むごい」とか「哀れ」という意味である。甲の下のきりぎりすが、哀れであると歌っているのである。どうして哀れなのだろう。

横溝正史の推理小説『獄門島』では、崖の上に置かれた釣り鐘の中に閉じ込められた死体が発見される。そして、殺人事件の重要な手がかりとなるのが、この芭蕉の俳句である。まさか、きりぎりすは、甲の下に閉じ込められているのだろうか。

虫あみや虫かごを持っていないときに、子どもたちが帽子でつかまえたチョウチョやトンボなどを帽子の下でつかまえておくことがある。この句も、誰かがキリギリスを甲の下につかまえておいたのだろうか。

そうだとすれば、やはり、きりぎりすはかわいそうである。

しかし、おそらく、そうではない。

すでに『古池に飛びこんだのはなにガエル?』188ページで紹介したように、もともと、「きりぎりす」は鳴く虫の総称だった。そして「きりぎりす」と呼ばれる虫の代表がコオロギだったのである。

■平安時代の武将の甲を見て作った

芭蕉の句で詠まれたものが、コオロギだとしたらどうだろう。

甲は置いても、わずかなすき間ができる。

コオロギは暗いすき間に入り込むから、薄暗い甲の下に好んで潜り込むことはあるだろう。そして、甲の下でコオロギが鳴いていたのではないだろうか。

コオロギは自ら甲の下に入り、自分の意志で出たり入ったりすることが可能である。そうだとすれば、何も哀れではない。

芭蕉は無残な死を遂げた平安時代の武将、斎藤実盛の甲を見てこの句を詠んだと言われている。甲の下には実盛の首があったはずなのだ。そして、その首は無残に討ち取られてしまった。そして、今は何もなくなってしまった甲の空洞でコオロギが鳴いているのである。

甲の下で悲しくすすり泣くのは、実盛の霊だったのかも知れない。

----------

静岡大学大学院教授

1968年静岡市生まれ。岡山大学大学院農学研究科修了。農学博士。専攻は雑草生態学。農林水産省、静岡県農林技術研究所等を経て、静岡大学大学院教授。農業研究に携わる傍ら、雑草や昆虫など身近な生き物に関する著述や講演を行っている。著書に、『植物はなぜ動かないのか』『雑草はなぜそこに生えているのか『イネという不思議な植物』『はずれ者が進化をつくる』(ちくまプリマー新書)、『身近な雑草の愉快な生きかた』『身近な野菜のなるほど観察録』『身近な虫たちの華麗な生きかた』『身近な野の草 日本のこころ』『身近な生きものの子育て奮闘記』(ちくま文庫)、『たたかう植物 仁義なき生存戦略』(ちくま新書)など。

----------

(静岡大学大学院教授 稲垣 栄洋)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「古池に飛びこんだ」のはどんなカエルだったのか…松尾芭蕉が詠んだ「誰もが知る俳句」にある謎を解く

プレジデントオンライン / 2024年7月20日 16時15分

-

「鵑」の読み方、知ってる?古くから句の題材になることも多い鳥の名前だよ。【漢字クイズ】

OTONA SALONE / 2024年7月18日 10時0分

-

荒川区俳句のまち宣言10周年記念俳句吟行会を開催

PR TIMES / 2024年7月16日 10時15分

-

『生き物の死にざま』『はずれ者が進化をつくる』などベストセラー多数! 人気の生物学者・稲垣栄洋氏による新しい短歌&俳句鑑賞の手引き『古池に飛びこんだのはなにガエル?』が6月25日(火)発売!

PR TIMES / 2024年6月25日 11時45分

-

松尾芭蕉の俳句「しずかさや…」。“セミの声”が響き渡るのに「しずか」なワケ【明治大学教授・齋藤孝氏が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月22日 12時0分

ランキング

-

1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題

Sirabee / 2024年7月18日 15時40分

-

2山手線で妊娠中に気づいた“妊婦キーホルダー”の現実「席を譲ってくれる人は“ほぼ皆無”」

日刊SPA! / 2024年7月20日 15時52分

-

3Q. ノートパソコンが濡れてしまいました。すぐに拭けば、使い続けても大丈夫ですか?

オールアバウト / 2024年7月20日 21時15分

-

4「通知表を付けなおして!」怒り狂う母親との地獄の面談で、その場を収めたの“息子の一言”

女子SPA! / 2024年7月20日 8時47分

-

5バストの形まで変わる「ブラジャーのNG行為」5つ!あなたはいくつ当てはまる?

女子SPA! / 2024年7月20日 15時46分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください