だから日本は「黄金の国ジパング」と呼ばれた…平安時代の遣唐使たちが現地でばらまいた東北産の物品とは

プレジデントオンライン / 2024年7月26日 10時15分

※本稿は、伊藤孝『日本列島はすごい』(中公新書)の一部を再編集したものです。

■なぜ縄文人の遺跡から「金」は出ないのか

日本列島には無数の縄文時代遺跡、貝塚が存在するが、そこから砂金がザクザクと出てきた、という報告を聞いたことがない。

現代人は滅多に川原に立つこともなくなったが、縄文の人々は毎日のように小川のほとりへと足を向けたことだろう。われわれが日に何度も洗面台や台所へいくようなものだ。

しかし、メガネが必要ないほど視力がよかった縄文人たちは、砂金には目もくれなかった。先史時代、黄金は美の対象でも、信仰の対象でも、ましてや経済の対象でもなかったということにほかならない。

一方で、黒曜石は場合によっては数百km先の産地からであっても入手していた。本当に要なものは、なんらかの方法で手に入れていたのだ。当時、驚くほど貴重品であったその黒曜石の塊から、しなやかな鹿の角を使って一撃で細石をたたき出せるほどの観察眼と手先の器用さを持ち、火焔型土器で美の最先端を競っていた縄文人は、砂金など歯牙にもかけなかった。

縄文時代中期、地球の外周の4分の1ほど離れた古代エジプトでは、人々はもう黄金に魅了されていたが、日本ではだいぶ様子が異なる。

日本列島人が最初に見た金の塊は、「漢委奴国王印」なのだろうか。これは紀元1世紀に伝わった可能性が高いとされる。北部九州ではその100年以上前から銅矛が作られ続けてきたので、真新しい青銅器が発する光沢まぶしい金色は、少なくとも支配者層にとっては珍しいものではなかったろう。それに銅矛は圧倒的にでかい。

■金属の視点で日本列島を見ると…

そんな人たちの目に、わずか一辺が2.3cm、109gのちっぽけな金色の物体がどう映ったのか。うやうやしく「漢委奴国王印」を授けられた人がどんな表情を浮かべ、内心何を思ったのか、大変興味がある。

やがてわれわれは経験を積み、「徐々にくすんでいく金色」(青銅器や天然に産する黄鉄鉱)と「輝き続ける金色」(金)があることを知る。空海は『性霊集』のなかで、「金は不変之物也」と書いている。平安時代初期には日本においても金は変わらないもの・朽ちはてないものの代名詞となっていたことがわかる。

そして、もちろん皆が目の色を変え、欲しがるのは「輝き続ける金色」のほうだ。そこからの展開は早い。そしてお決まりのコースともいえる。現在も金は金融資産の一つに数えられ、インターネットで検索すれば、1gの価格はいくらかがすぐわかる。

本章では、贅沢品であり、長きにわたり人類を魅了してきたこの金属の視点で日本列島を眺めてみたい。なお、本章では金山という言葉を使用した。これは金を産する鉱山を意味する。金山からは一般に金に加えて銀も得られるが、金と銀の割合は非常に変化に富む。

たとえば、あとで登場する佐渡相川金山のように銀のほうが数十倍富む場合もあるが、ここではその多様性には頓着せず、一律に金山とした。また、岩石中でとくに金が濃集している部分、金が濃集することに着目する場合は金鉱床と表現した。

■聖武天皇が狂喜乱舞した出来事

仏教の伝来以前、日本列島に存在していた金・銀製品のほとんどすべては古墳に集中していたといわれる。生きている人々の生活を彩るのではなく、逝った有力者の副葬品として納められていたのだ。これら金・銀はすべて海外で産出したものであり、「輸入品」だった。

聖武天皇が、疫病の蔓延・天災などに心を痛め、仏教にすがり、天平15年(743年)に大仏造立の詔を発したとき、寄付集めの代表を担ったのは、第1章でも登場した最初の日本地図作者との伝承も残る行基であった。しかし当時の日本には巨大な大仏を覆い尽くせるだけの黄金は存在していない。

その詔からわずか6年後、こんなうまいはなしがあるのか、という絶妙なタイミングでついに日本列島からも金が産出した。陸奥の小田郡で砂金が発見されたのだ。

江戸時代後期以降、多くの研究者が、それはどこだったのかという検証作業を行ってきたが、現在の宮城県遠田郡涌谷町の黄金山神社のあたりということで意見の一致をみている(鈴木舜一「天平の産金地、陸奥国小田郡の山」)。

まず900両(約34kg)の金が献上され、聖武天皇は狂喜乱舞し、天平感宝と改元までしてしまう。さらに、当時の税金、租調庸のうち調(貢物)と庸(労役)については、陸奥国全域では3年間免除となった(鈴木、同上)。

■突如始まったゴールドラッシュ

ただ搾り取るだけでなく、きちんと報いているところが素晴らしいようにもみえるが、3年後からは、多賀城以北の郡では、調庸として、公民の男子4人について1両の金を納めることが義務づけられた。

現在、砂金取りはかなりマニアックな趣味に位置づけられるが、8世紀中盤以降の小田郡では、農閑期など家族総出で砂金取りに励んでいたことだろう。趣味どころではなく、生活がかかっていた。はたして地元から砂金が出ることが好事なのかどうかわからない。

ほどなく駿河国(現在の静岡県)からも金が発見された。一旦あるとわかれば、皆そういう目で探しはじめるというよい例だ。さらに八溝山地の陸奥国側(現在の福島県)など、その他の産地も見つかり、最終的には奈良の大仏とその他の建築内装に用いられたものも併せて1万3000両にまで達した(鈴木、同上)。

日本列島からの砂金の発見は、奈良時代中期には数年〜十数年に一回派遣されていた遣唐使にも影響を与える。

金は貴重で高価であるのはもちろんのこと、腐らない・錆びない・虫に食われない・かさばらない・小分けができるという特徴がある。紛失・盗難を横におけば、旅行に持参する対価としては最高である。

■「黄金の国ジパング伝説」の発端

そしてこの特徴は万国共通。必然的に砂金は、遣唐使一行が持参する朝貢品のおもなものとなった。東アジア基準で当時の日本は文化後進国であり、ほかに喜んでもらえそうなものを生み出せていなかったということはあるが、素材そのものとして希少な砂金は交換の対価として大きな役割を果たし、各種漢籍・仏教経典・仏像・仏具・美術工芸品・薬物などの購入費に充てられた。

また、入唐する使節に対する恩賜、長期留学生の滞在費としても中心的な役割を担った政治形態、法律、都市の作り、仏教、詩歌などなど、遣唐使が当時の日本へ移植したものを数えれば、そのインパクトの大きさに驚くことになる。間接的にではあるが、砂金の産出が日本という国のあり方に及ぼした影響ははかりしれない。

このように砂金は、日本からの朝貢品リストの重要な位置を占め、留学生もみな砂金で精算するものだから、大陸に、日本列島には黄金が豊富に存在しているというイメージを植え付ける。

これが国際的な大都市長安に滞在していた外国商人の耳に届き、尾ひれをつけた黄金のジパング伝説がイスラム世界やヨーロッパにまで広がってしまうというおまけまでついた。

■中尊寺金色堂の輝きが意味すること

天平21年(749年)に始まった陸奥での砂金の産出に端を発する金を求める活動は、河原での砂金の採取に留まらず、やがて山地での金山開発へと進んでいった。

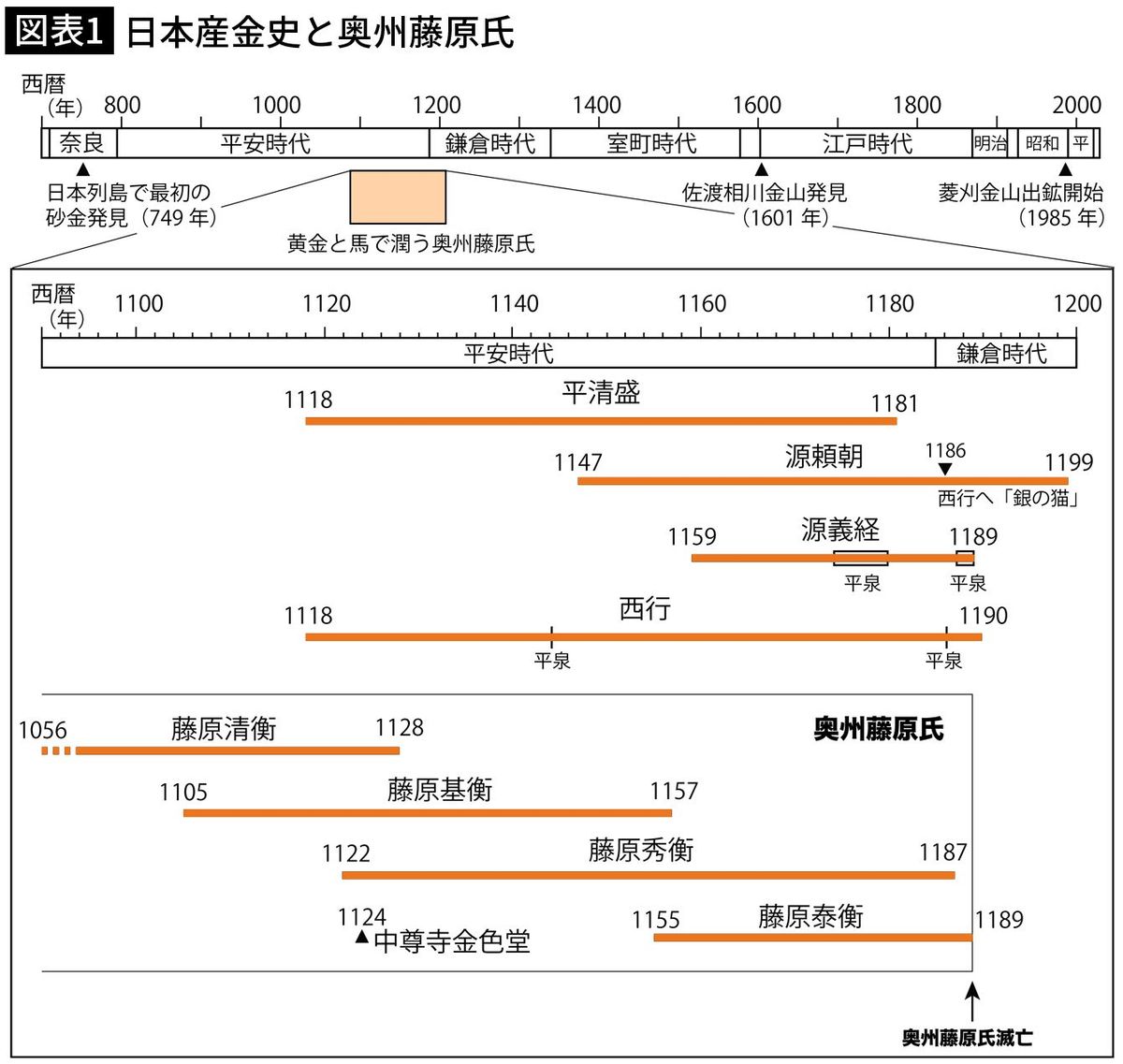

現在の岩手県南部から宮城県にかけて南北に延びる北上山地を中心に多くの金鉱床も発見され、それらを財源として、陸奥の平泉周辺には藤原三代の世が華開く。初代清衡の晩年(1124年)に建立された中尊寺金色堂は、その象徴といえるだろう(図表1)。

この奥州藤原氏は、藤原北家の系譜と位置づけられ、遠縁には西行がいる。遠い遠い同族。新幹線も飛行機もない時代、紀伊国田仲荘(現在の和歌山県紀の川市)を知行地としていた西行は生涯二度も平泉の地を踏んでいるが、遠い親戚であることと関係があるのだろうか。

最初は出家から4年後の天養元年(1144年)ごろ。二度目は文治2年(1186年)なので、なんと69歳の年。この旅の目的は、焼失した東大寺の再建を目指す重源上人の依頼を受け、奥州藤原氏に金の寄進をお願いするためである。12世紀末になっても陸奥には豊富な金が存在していたのだ(図表1)。

しかし、ついに15世紀になると、遣明船の朝貢品リストには金は見当たらなくなる。最初の発見から約700年、もはや陸奥には当時の技術で回収できる黄金は残っていなかった。

ただ南部地方の民謡「牛方節」に、「田舎なれども南部の国は西も東も金の山」とその余韻を残すのみである。

----------

茨城大学教育学部教授

1964年宮城県生まれ。茨城県地域気候変動適応センター運営委員。山形大学理学部地球科学科卒業、筑波大学大学院地球科学研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は、地質学、鉱床学、地学教育。NHK高校講座「地学」講師(2005-12)。共著に『物質科学入門』(朝倉書店、2000)、『地球全史スーパー年表』(岩波書店、2014)、『海底マンガン鉱床の地球科学』(東京大学出版会、2015)など。共編著に『変動帯の文化地質学』(京都大学学術出版会、2024)がある。

----------

(茨城大学教育学部教授 伊藤 孝)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【特集】まもなく審議へ 世界遺産登録の可否は…「佐渡島の金山」の舞台裏 推薦書作成の委員や元イコモス本部執行委員に聞く 《新潟》

TeNYテレビ新潟 / 2024年7月25日 19時56分

-

佐渡金山、27日にも登録審査 ユネスコ世界遺産委員会

共同通信 / 2024年7月25日 17時41分

-

特急ゆふいんの森号で行く!奥日田の鯛生金山の歴史と食を愉しむ旅 ツアー発売について

PR TIMES / 2024年7月23日 18時15分

-

世界遺産委、インドで21日開幕=「佐渡島の金山」審議へ―ユネスコ

時事通信 / 2024年7月20日 14時51分

-

[プレスリリース]平城京左京三条一坊二坪の発掘調査(平城第658次調査)出土木簡について(続報)

@Press / 2024年7月3日 12時10分

ランキング

-

1エアコンから嫌なニオイがします……原因と対処法が知りたいです【家電のプロが回答】

オールアバウト / 2024年7月25日 21時25分

-

2国立大「学費値上げ」議論過熱 物価高騰、私大からも「格差是正のため150万円に」の声

産経ニュース / 2024年7月25日 19時32分

-

3テレビ離れの小中高生にバカ受け…「27時間テレビ」で視聴率急伸した"5つの時間帯"の芸人とタレントの名前

プレジデントオンライン / 2024年7月26日 10時15分

-

4「高血圧の薬」高齢者ほど飲むのをやめていい理由 「飲みきれない量の薬」服用する人に伝えたい解決法

東洋経済オンライン / 2024年7月25日 20時0分

-

5「コロナと夏かぜ流行中」何が起きているのか ワクチンを打っている人、打ってない人の違い

東洋経済オンライン / 2024年7月26日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください