中国がアメリカを抜いて「No.1」になる未来はない…「無敵の超大国」がいなくなった世界に迫る巨大リスク

プレジデントオンライン / 2024年7月31日 16時15分

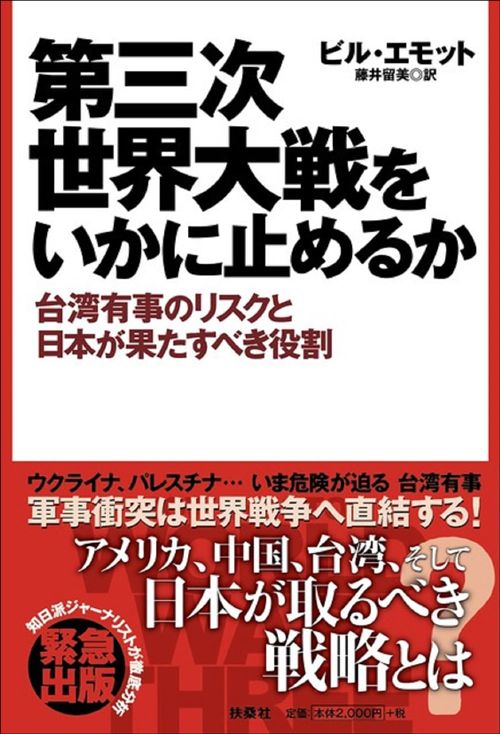

※本稿は、ビル・エモット『第三次世界大戦をいかに止めるか 台湾有事のリスクと日本が果たすべき役割』(扶桑社、訳・藤井留美)の一部を再編集したものです。

■コロナ禍も米露、米中は対立し続けた

2020〜22年に猛威をふるった新型コロナウイルス感染症で、世界は多くのことを学んだ。とくに地政学の観点では、重大かつ意外な事実が3つ判明している。

1985年、ジュネーヴで会談したロナルド・レーガンとミハイル・ゴルバチョフは、宇宙人が地球を攻撃してきたら、あらゆるちがいを乗りこえて協力すると頼もしい約束を交わしたという。

しかし2020年代に地球を襲ったウイルスに対して、この約束は実行されなかった。米露のみならず、昨今は米中も火花を散らす大国の対立関係は、共通の敵を前にしていっそう激しくなった。これが第一の事実だ。

■グローバルサウスの国々にくすぶる遺恨

第二の事実は、今回の危機において、中国やロシア、そして新興大国インドよりも、西側諸国が格段に打たれ強かったことだ。

米国と欧州は初動でつまずき、日本は江戸時代の鎖国さながらの渡航制限を行なったとはいえ、自由で先進的な民主主義国のほうが明らかにテクノロジーの水準が高く、財政面の支えがあり、社会の柔軟性も驚くほど高かった。そのおかげで、経済も短期間で順調に回復を遂げた。

これにはただし書きが必要だ。自由で先進的な民主主義国、すなわちG7を構成する米国、日本、ドイツ、フランス、英国、イタリア、カナダと、彼らに歩調を合わせる周辺諸国は、たしかに逆境に強かった。だが世界規模で対応を主導し、貧しく弱い国々に手を差しのべて、新型コロナ禍とそれにともなう経済危機からの脱却を支援できたかというと、そこまでの覚悟と余裕はさすがになかった。

その結果、グローバルサウスと呼ばれる国々のあいだで西側世界への遺恨がくすぶり、それがロシアのウクライナ侵攻を機に再燃している。

グローバルサウスには、インドやブラジル、インドネシアなど経済が堅調で豊かな国も多い。そうした国々は、今後危機に直面しても、西側諸国――あるいはほかの超大国――の助けは期待できないし、するべきでないと肝に銘じている。自立をめざすだけの力が育ってきたこともあるが、頼りたくても頼れる相手がどこにもいないのだ。

■いまの世界には「無敵の超大国」がいない

そして第三の事実だが、これがはっきりしてきたのは、新型コロナ禍が経済と社会に与えた長期的な影響が表面化し、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとハマスの戦闘などの非常事態が発生してからだった。すなわち、かつては有利な立場をめぐってしのぎを削っていた無敵の超大国が、いまでは競争を通じてむしろ弱点と力不足を露呈しているのである。

いまの世界には、抜きんでた超大国は存在しないし、近い将来もそれは変わらない。政治的、経済的な強さを持続できると胸を張れる国もなければ、世界が投げてよこす課題を楽々と打ちかえせる国もない。中国の世界支配は実現せず、かといって米国も、ドナルド・トランプの唱える「グレート・アゲイン」にはなれない。

自由民主主義の確固たる覇権を、台頭著しい中国が脅かし、やがてはくつがえす――私たちは1991年のソ連崩壊からずっと、世界はそんなシナリオで進むと信じてきた。けれどもこの15年間、とりわけ直近5年間の世界の変動は、私たちの思いこみを打ちくだき、そんな未来はないと教えてくれる。

すべての超大国は弱くなった。そこに最大の危険がある。世界の警察官として国際社会でゲームの規則を定め、指導力を発揮して平和を維持できる国がないのだ。

■トランプ大統領を生んだ2つの衝撃

まず米国から見ていこう。経済は揺るぎないし、技術革新は目ざましく、軍事力も突出している。だがそのいっぽうで、今世紀最初の10年に受けた大きな痛手がまだ癒えていない。

ひとつは2001年9月11日に発生した同時多発テロと、その流れでアフガニスタンおよびイラクで展開した軍事作戦だ。米国は莫大な費用を投じながらも国際社会の評価を下げ、あげくに失敗に終わった。

もうひとつは2008年、米国のリーマンショックから始まった世界的な金融危機である。社会の分断は深まり、米国の経済と金融は信用を失墜し、過激なポピュリズムが大きな顔をしはじめた。

米国がこれほどの打撃を受けなければ、ドナルド・トランプは2016年の大統領選で勝利することはなく、2024年の選挙で返り咲きをねらうこともなかった。2016年にトランプが当選し、在任中に好き勝手をやったことで、同盟国さえも米国の長期的な指導力を疑問視しはじめる。

さらにトランプとその支持者は、2020年大統領選の結果をひっくりかえそうとごり押しして、民主主義と法の秩序を照らす灯台としての米国の立場も危うくしている。同様の試練は過去に何度もあり、今回も米国は自らを省みて軌道修正できるはずだと誰もが信じていた。そう、2021年1月6日に議事堂襲撃事件が起きるまでは。

■色あせるアメリカ、勢いを失う中国

いまでは米国の民主主義も心もとなく、ロシアのウクライナ侵攻を戦争犯罪と非難しながら、イスラエルのガザ攻撃は黙認するなど、ご都合主義との批判も後を絶たない。国際社会の法にもとづく秩序を守るという、米国の旗印は色あせるばかりだ。

そんな状況のなかで、ジョー・バイデン大統領は同盟国との関係を回復し、外交でも一貫した対応を見せて、先ごろ死去したマデレーン・オルブライト元国務長官のいう「欠くべからざる国」であることを、あらためて示してきた。それ自体は歓迎すべきだが、安心するのは早い。1年以内にすべてが再度くつがえる可能性もある。

米国を筆頭とする西洋の衰退は中国の決まり文句だ。米国の経済と技術は勢いが落ちていないが、政治と社会のほころびを見るとあながち嘘でもなさそうだ。この決まり文句で対(つい)になっているのが東洋の躍進だが、実はこちらもかなり怪しい。

10年ほど前、中国が向かうところ敵なしで驀進(ばくしん)中だったころ、私がかつて編集長をしていたエコノミスト誌がアンケートを実施した。中国の経済成長率を予測し、この国が他国を置きざりにして世界第1位になるのはいつか予測するというものだ。

いま同じアンケートをやったら、エコノミストたちはどんな回答を寄せるだろう。おそらく、中国が米国をしのぐ日は来ないという見解で一致するはずだ。中国はいま、経済成長の鈍化というわだちにはまっているように見える。

■不動産バブルがはじけ、失業率が急上昇

その見解が正しいかどうかはともかく、中国が抱える経済的な弱点を映しだしていることはたしかだ。新型コロナ禍を抑えこむため、中国はテクノロジーも駆使して都市封鎖を実施し、国境を閉鎖するゼロコロナ政策に踏みきった。共産主義体制ならではの厳格な対応は最初のうちこそ賞賛されたが、持続は困難で、国内製ワクチンの効果が低いことも合わせて厳しい批判を浴びた。

2022年末、中国はとつぜんゼロコロナ政策を終了させる。それでも期待したほど消費が回復しなかったのは、ほかの要因に足をひっぱられたからだ。経済成長の3分の1を担っていた不動産取引と住宅建設が崩壊したこと、若年の出稼ぎ労働者の失業率が急上昇したことである。

不動産危機で生じた損失は、多くを国が引きうけざるをえない。それが国有銀行制度における債務帳消しであり、救済措置ということだ。さらに人口減少と高齢化という長期的な要因も考えると、2008年のリーマンショックのときとちがい、公共支出と借入で経済を底支えできる余地は限られている。

■日本も経験したデフレと低成長が待っている

いま中国では「日本化」が進行しているという。むろん良い意味ではない。1990年代のバブル経済崩壊後の日本と、今日の中国には相違点もたくさんあり、このたとえが適切かどうかは微妙だ。それでものしかかる巨額債務と頭の痛い人口問題は、日本が経験したデフレと低成長の数十年を想起させるに充分だ。

地政学的には、中国が強力な大国として世界に影響力をふるい、権益を拡大しつづける未来像を修正する必要がある。もちろん経済が停滞したり、成長が鈍化していても、大きな力を持つ中国の存在が重要であることに変わりはない。それでも中国の支配力が落ちると、とりわけアジアで2つの変化が生まれるだろう。

ひとつは、中国の横暴に抵抗を示し、影響力をかわそうとする動きが活発化すること。そしてもうひとつは、中国がなりふりかまわず国家主義を押しだすことだ。東シナ海と南シナ海の隣接地域を掌握して、自国の弱さを補おうとするかもしれない。そうなると、制海権ほしさに台湾に侵攻を試みる危険性が増大する。

■習近平とプーチンの共同声明が指し示すこと

中国は経済がつまずいて自信を喪失しており、対外的な傲慢さが薄れてきたと指摘する声もある。国内では経済政策に対する批判も見え隠れするし、習近平自身も汚職一掃に乗りだして、人民解放軍の高官を処分し、外交と防衛の担当閣僚を交代させている。

だがそれ以上に深刻なのは、ソブリン債と「一帯一路」経済圏のインフラ整備に湯水のごとく投入してきた資金が先細っていることだ。10年前、いや5年前でも、中国は世界の金融と外交に厳然と立ちはだかっていたが、その面影はすでにない。

2022年2月4日、習近平とロシアのウラジーミル・プーチンは首脳会談を行ない、共同声明を発表した。これは地政学的な意図で中国が行なった大胆な意思表明のひとつだ。それから3週間もしないうちに、ロシアはウクライナへの侵攻を開始した。

5000語におよぶこの声明は、西側諸国の悪政と偽善をあげつらい、ロシアと中国が戦略的パートナーであるという当たり前の話――深い信頼関係というより政略結婚ではあるが――を繰りかえすだけで、両国関係をどう展開するのかはまったく語られていなかった。

■ロシアが征服と戦争をやめない本当の理由

中国からすると、おそらくそのほうが好都合だった。プーチンは2008年にジョージアと短期間ながら交戦し、2014年にウクライナ領だったクリミアを併合してから、国家主義色を全面に出して攻撃の牙をむきはじめた。だが、ここにきてウクライナの征服はおろか、制圧すらできずにいるロシアは、強さではなく、弱さばかりが目立つ。

ロシアの軍事技術は時代遅れで、組織運営も指揮能力もお寒いかぎりだ。世界最大数を保有する核兵器で相手を脅すことはできるし、石油や天然ガスなどの豊富な資源を売れば、軍資金が尽きることはない。

けれども、侵攻をきっかけに特殊技能を持つ若者たちが国外に流出しているし、頼みの化石燃料もいずれはグリーンエネルギーに取って代わられることを考えれば、経済および財政基盤はこころもとない。

弱体化したロシアは危険な隣人になってきた。プーチン大統領は、国の領土と勢力、そして自らの政治力は征服と戦争で維持するしかないと思いこんでいる。中国にとって、そんなロシアは戦略的パートナーとして重要な存在だ。核兵器を増やす野望を実現するには、ロシアの支援は欠かせないからだ。

中国の関心事は、ロシアのプルトニウムと濃縮ウランを入手して、核兵器の備蓄を増やせるかどうかであって、ロシアとウクライナの戦争は大した問題ではない。

■イスラエル・ガザを仲介できないアメリカ

ロシアと北朝鮮の急接近にも同じことがいえる。友情の復活も、根底にあるのは国の弱さだ。ウクライナと戦争するロシアは、北朝鮮が製造し、保有する兵器がほしい。北朝鮮は弾道ミサイル計画と人工衛星の打ちあげに、ロシアの技術と支援がほしい。

ロシアと中国、ロシアと北朝鮮の昨今の関係に胸騒ぎを覚えるのが東アジアだろう。とくに日本は、自国の安全保障への脅威が増すだけでなく、中国が台湾を支配下において地域支配をもくろむ可能性が現実味を帯びてくる。

今日の地政学は危険をはらんでいるが、それは超大国が強いからではなく、弱いためだ。2023年10月7日の虐殺に始まったイスラエルとガザでの戦闘は、過去の中東紛争と同じく悲劇にほかならないが、超大国が弱くなったいまの時代を象徴し、未来を照らすテストケースにもなっている。

イスラエルが関わる戦争では、米国はつねにマデレーン・オルブライトのいう「欠くべからざる国」だ。だが実際に威力を発揮するのは、空母打撃群や兵器供与というハードパワーである。対して仲介や説得というソフトパワーは、効力を失なっているように見える。紛争の場でその役割が消えたわけではないが、行く末を左右するだけの決定力がない。

■イラン国内の支配体制は末期状態

では、ほかの大国はどうだろう。力不足の米国に取って代わろうとするのは、ロシア、イラン、中国あたりか。2011年から続く泥沼のシリア内戦で、中東でふたたび存在感を増してきたロシアだが、いまは影が薄い。ロシア人を軍事的なお得意さまと考えるイランは別として、兵器供給にかぎらず他の面でも、すっかり影響力を失なっている。

そのイランは、イエメン、レバノン、ガザの戦闘部隊に資金と物資を提供しており、地域で無視できない力を持っている。だが国内では世代間の衝突が激しく、イスラム教を柱とする支配体制はもはや末期状態だ。今後の展開は不透明だが、イランがロシアや中国、北朝鮮と手を組んで、西側への「対抗軸」を構築するとは考えにくい。

第三の候補であり最も力がある中国を軸にすれば、西側に対抗する強国陣営が誕生しそうにも思える。2023年3月には、中国の仲介でサウジアラビアとイランが国交正常化を果たした。中国はこれで中東での役割をさらに高めていくかと思いきや、同じ年にイスラエルとハマスの戦争が勃発して、さすがに買いかぶりだと判明した。

■中国が中東で「一線を越える」可能性は低い

石油の一大消費地であり、投資に積極的な中国はアラブ諸国にとって大切な存在だ。だが政治的には、米国に代わるというより、米国が手のひらを返したときの保険だ――挑発的な保険だが。

中国がそれを打開するには、中東でハードパワーを展開する姿勢を見せなくてはならないが、その可能性はかぎりなく低い。たしかに一線を越えないほうが賢明だろう。米国の役割が新たな局面を迎えたいまの状況にあっても、中国は米国の影響力を完全になくしたいとは思っていない。

どんな紛争も地域ごとに性格が異なり、独特の難しさがある。中東であればなおさらだ。それでも根底に横たわる現実はひとつしかない。それは近年押しよせる大変動の波で利益を得る超大国などなく、どこも翻弄されるばかりだということだ。

その波に乗じて有利に立ちまわれる国はひとつもない。ウクライナ問題に団結して取りくむことができれば、西側諸国が引きつづき最も強い立場でいられる。ただし欠くべからざる存在ではあっても、万能にはなりえない。

----------

1989年の『日はまた沈む』(草思社)以来、日本を論じた数々のベストセラーを放つ。1993年〜2006年、ブリュッセル、東京、ロンドンで「エコノミスト」誌の編集長を務める。現在、ロンドンに拠点を置く防衛・安全保障のシンクタンク「国際戦略研究所」理事長、英国「ジャパンソサエティ」理事長、アイルランドに拠点を置く教育機関「国際貿易機関」の会長。その他、多数の国際的企業や研究所の顧問や評議員を務める。2007年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校からジェラルド・ローブ生涯功労賞、2016年に日本政府から旭日中綬章など、多くの賞を受賞。

----------

(ジャーナリスト、作家 ビル・エモット)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

もし台湾有事が起これば「物凄いインフレが襲ってくる」…日本が抱える地政学上のリスク

Finasee / 2024年7月29日 16時0分

-

【緊急出版!】知日派ジャーナリストでベストセラー作家のビル・エモットが徹底分析! ウクライナ、パレスチナ…いま危険が迫る 台湾有事

PR TIMES / 2024年7月26日 17時40分

-

アングル:ハリス氏、現政権の外国政策踏襲も対イスラエルは強硬化か

ロイター / 2024年7月22日 18時11分

-

トランプもバイデンもイスラエルを支援する理由 聖書と冷戦が生んだ米国とイスラエルの同盟

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時0分

-

「アメリカの同盟国だから、中国は日本を攻撃しない」は甘い…ロシア・ウクライナ戦争でわかった「核抑止」の現実

プレジデントオンライン / 2024年7月4日 9時15分

ランキング

-

1広瀬参院議員が自民離党=「政治とカネ」また痛手

時事通信 / 2024年7月30日 22時31分

-

2「ポルシェを会社の金で…家事代行サービスで飼い犬の世話」運営会社社長に組合が怒り…『業務スーパー』北海道内7店舗の今後の行方

北海道放送 / 2024年7月30日 20時41分

-

3静岡3人殺害 指名手配の親族男性を鳥取市内で確保 新幹線で逃走か

毎日新聞 / 2024年7月30日 22時20分

-

4東大卒・キャリア官僚の「指定席」だったのに…若者に見放された就職先・国家公務員の"夏の人事"で起きた異変

プレジデントオンライン / 2024年7月31日 7時15分

-

52歳男児が『一酸化炭素中毒』で病院搬送 車内で練炭燃やし殺害しようとした疑いで母親逮捕「苦しむ息子見て、助けないとと思い外に出た」 兵庫・伊丹市

MBSニュース / 2024年7月30日 20時55分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください