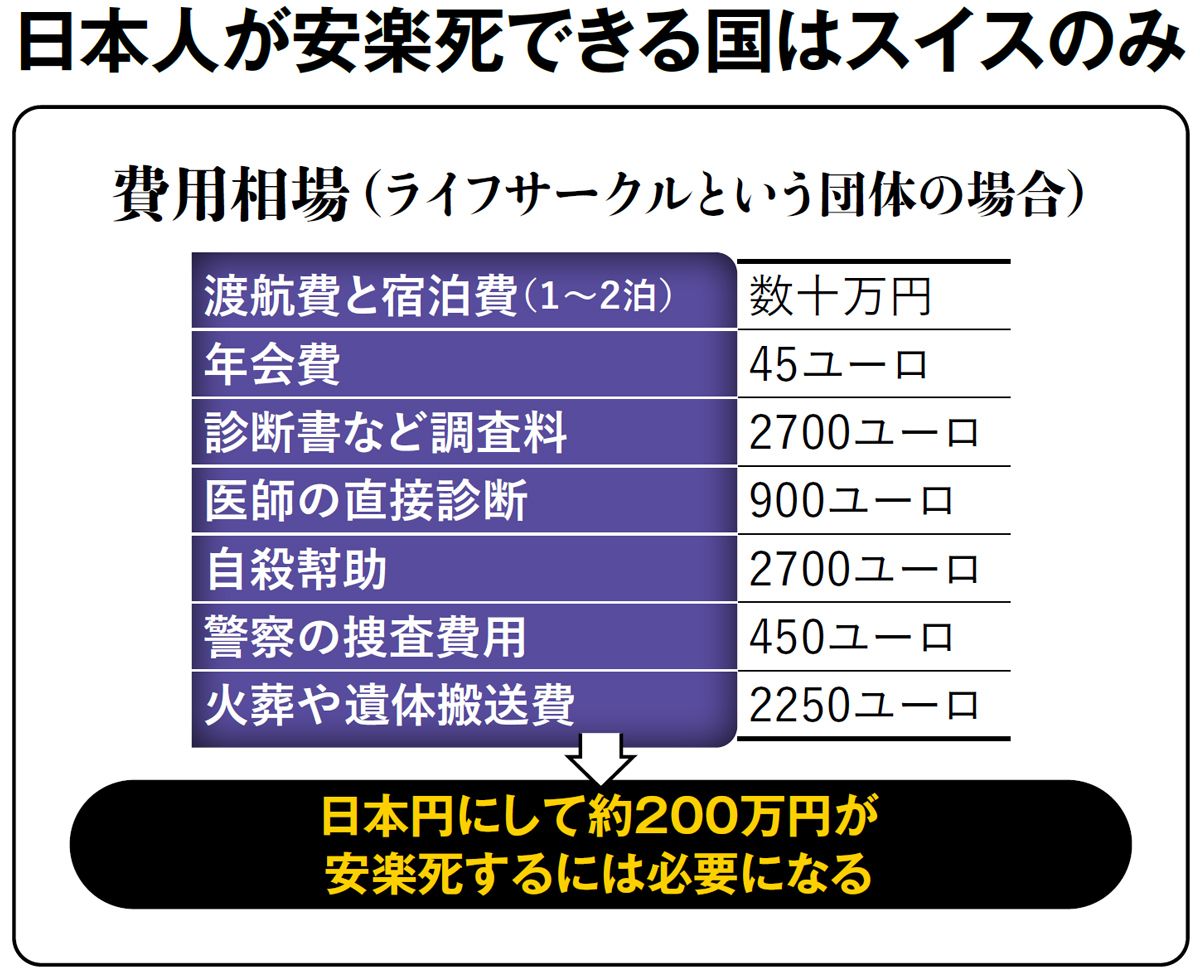

スイスで安楽死するための費用約200万円の"内訳"…長寿大国日本に安楽死希望者は多いが実現はまだ遠い理由

プレジデントオンライン / 2024年9月1日 10時15分

■次々と容認する先進国そして「法の拡大解釈」

私が各国での取材を終える頃から、安楽死法案を可決する国が増えてきた。それまで、伝統的な欧州の数カ国と南米コロンビア、そしてアメリカの一部の州のみで実施されていた制度だったが、その後の約5年間で急速に広がり、現在では次の国々で認められている。

カナダ(16年)、ニュージーランド(19年)、ドイツ(20年)、スペイン(21年)、オーストリア(22年)、オーストラリア(同)、そしてポルトガル(同)。フランスでも、24年か25年内に安楽死の是非が確定する見込みだ。

西欧では、カトリック色の強いイタリアと、緩和ケア発祥の地とされるイギリスの2カ国のみが、慎重な態度を貫いている。しかし、今の欧州の動きを見ると、もはや時間の問題だろう。

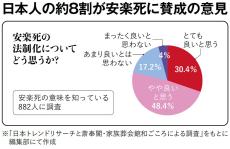

言うまでもなく、長寿大国の日本でも、安楽死の実現を期待する人たちがいる。だが日本社会において、医療行為による命の終結が相応しいのかは疑問だ。拙著を出版後、希死念慮を訴える多くの読者からメールが届くようになった。しかし、ほぼ全員が安楽死の条件を備えない「自殺希望者」だった。

安楽死を切望する高齢女性からは、100通を超えるメールが届き、その都度〈誰かこの息を止めてくれ〉と嘆願。〈老いと病を抱えて・毎日自殺志願者です〉と綴る文字からは、孤独による苦悩や苛立ちが伝わってくる。

確かに、安楽死という言葉には、どこか穏やかで安心できる響きがあり、「理想的な死」という錯覚が持たれやすい。しかし、簡単に成立する法律ではない。スイスやオランダなどでは、ある日突然、制度化されたわけではない。容認国には、「死ぬ権利」または「自己決定権」を勝ち取るための長い歴史があったことを忘れてはならない。

もちろん、時代とともに「法の拡大解釈」という問題も生まれている。スイス国民のみを受け入れている同国最大の自殺幇助団体「エグジット」は、22年9月、フランス映画の巨匠、ジャン=リュック・ゴダール監督(享年91)の自殺幇助を行った。彼に終末期の症状はなかった。ただ「生きることに疲れた」ことが理由だった。

同団体フランス語圏支部のガブリエラ・ジョナン会長は、高齢者の安楽死について、私にこう説明した。「ここ数年、複数の疾患を持つ高齢者の会員が増えています。これは、終末期を迎えた人々とは限りません。心身の衰弱によって、命の終え方だけは自分で決めたいとの思いから、エグジットに連絡を取ってくる。彼らは、死の選択を持ちたいのです。そして何よりも、自らの人生の指揮を最後まで執りたいと思っているのです」

23年に「エグジット」で安楽死を遂げたスイス人会員の数は、1756人に上っている。

約10年間の現場取材と30年間の欧米生活を経て、私は、ある種の結論に達している。それは、西洋諸国の人々が求める死ぬ権利を、日本人が同じ土俵で語ることは難しいということだ。ただ、現代の西洋的な価値観と宗教観に基づくのであれば、安楽死は必ずしも否定されるべきものでもない。

彼らは、公然と「死ぬ権利」を主張するように、個が尊重される社会で生きている。言い方を変えれば、個人が選択する死が憚られることも少ないということになる。対する日本は、「死ぬ権利」はおろか、自己決定そのものが難しい社会だ。ここに西洋と日本の確たる相違がある。

西洋社会では、「個人」の生き方が安楽死議論の中核になっており、むしろ「集団」における生き方を尊重する日本では、論点が食い違う。特に、日本人への取材で実感したことは、周囲のサポートがあれば安楽死に頼らないケースが高いこと。つまり、安楽死を選ぶ人々の背景には、孤独や寂しさと闘う苦悩があるということだ。

また、先に述べた安楽死を行う条件のひとつに「患者本人の明確な意思」がある。他人への気遣いや迷惑を気にする日本独特の文化の下では、本人の意思はどうあれ、安楽死に逃れようとする人たちも出てくるのではないか。だとすれば、日本での法制化には、諸外国とは異なるリスクが伴ってくる。

■安楽死マシン「サルコ」とAIは患者を救うのか

数年前、3Dプリンターで作られた安楽死マシン「サルコ」が話題になった。棺のようなカプセルに入り、患者本人がボタンを押すだけで窒素が充満し、苦しまずに死に至るのだという。これを発明したフィリップ・ニチケ氏は、将来的には人工知能(AI)で患者の精神医学的な審査を判断するとまで公言している。

実際、このマシンが活用されている例は聞かないが、これこそ個人主義社会の典型ではなかろうか。人間は本当にそのような社会を望んでいるのだろうか。日本人であれば、この合理的なマシンに疑問を抱かないだろうか。死を目的とする人間を、たった一人で逝かせることができるだろうか。

日本人と欧米人の最大の違いは、「苦しい姿を家族や友人に見せることができるか」という点かもしれない。これは善悪でなく価値観の問題だが、やはり私は、欧米人と日本人の間には、大きな感覚のズレがあるように感じる。

安楽死とは、その響きからは想像できない闇がある。患者だけでなく、医師や家族も納得できる最期が安楽死であると断定するには、日本ではまだしばらくの年月が必要だろう。宗教的な壁を乗り越えながら、「死ぬ権利」を勝ち取った西洋諸国の制度を真似るだけでは、宗教も文化も異なる日本は、想定外の「滑り坂」に陥る可能性がある。

現時点で認識すべきことは、日本には独自の価値観があり、個人に頼らざるをえない社会で生きているのではないことを知ること。その中で培われてきた特有の死生観を再確認したうえで、安楽死議論を始めることだ。人にはそれぞれの生き方があり、死に方がある。「理想的な死」など、実際は存在しない。私は、そう思うようになった。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年8月16日号)の一部を再編集したものです。

----------

ジャーナリスト

1976年、長野県生まれ。18歳で単身アメリカに渡り、ウエスト・バージニア州立大学外国語学部を卒業。その後、スペイン・バルセロナ大学大学院で国際論修士、同大学院コロンビア・ジャーナリズム・スクールで、ジャーナリズム修士。フランス語、スペイン語、英語、ポルトガル語、カタラン語を話す。フランスやスペインを拠点としながら世界各地を取材。主な著書に、小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞した『卵子探しています 世界の不妊・生殖医療現場を訪ねて』など。

----------

(ジャーナリスト 宮下 洋一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

致死薬の点滴を自ら体内に流し込んだ81歳の英国老婦人は20秒で口が半開きに…直前に流した大粒の涙の理由

プレジデントオンライン / 2024年9月1日 9時15分

-

夫は家にいるのが好きな人…その家で自然体で死んでいければいい【老親・家族 在宅での看取り方】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年8月21日 9時26分

-

円熟の楽しさが得られなくなる!健康幻想という怪物に振りまわされてはいけないワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月18日 11時0分

-

「もうこの世で会うことはないでしょう」仕事熱心な大学教授の気持ちの糸がふっと切れ亡くなった意外な理由

プレジデントオンライン / 2024年8月17日 8時15分

-

医者のいうことを信じず、自由気ままに暮らすほうがいい…医師・和田秀樹が提唱する「極上の死に方」

プレジデントオンライン / 2024年8月15日 15時15分

ランキング

-

1「脳トレ」より効果的、認知症を防ぐ簡単な習慣 いかに脳の機能をフル回転させるかがカギ

東洋経済オンライン / 2024年8月31日 16時0分

-

2「高速代が安くなってサイコー!」 最大「50%」割引も!? 意外と知らない「オトクなサービス」なにがある?

くるまのニュース / 2024年9月1日 7時10分

-

3年金をもらいながらパートやアルバイトをするとしたら、いくらまで働いてもいい?

オールアバウト / 2024年8月31日 20時30分

-

4「長生きするには長〜い息」介護いらずの健康ボディ!美木良介、ロングブレスで100歳まで元気に

週刊女性PRIME / 2024年9月1日 8時0分

-

5「60万円で移住するワケない」政府の“お嫁に来てね感満載”な移住婚政策、アラサー女性から怒りの声

オールアバウト / 2024年8月31日 20時35分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください