致死薬の点滴を自ら体内に流し込んだ81歳の英国老婦人は20秒で口が半開きに…直前に流した大粒の涙の理由

プレジデントオンライン / 2024年9月1日 9時15分

■致死薬が体内に流れ込み老婦はうたた寝を始めた

「ドリス、用意はできていますか」

「ええ……」

突如、英国人老婦の青い瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。右手に握っていたくしゃくしゃになったティッシュで目元を拭い、震えながら振り絞った声で、こうささやいた。

「うう、ごめんなさい。こうなることは前々からわかっていたというのに」

30度ほどリクライニングしたベッドに仰向けになった老婦にエリカ・プライシック女性医師が「大丈夫よ」と微笑み、質問を始めた。

「名前と生年月日を教えてください」

「ドリス・ハーツ(仮名)、1934年4月12日」

「なぜ、ここにやって来たのですか」

「昨年、がんが見つかりました。私は、この先、検査と薬漬けの生活を望んでいません」

「検査を望まないのは、これまで人生を精一杯生きてきたからですか」

「ええ、私の人生は最高でした。望み通りの人生を過ごしてきたわ。思い通りに生きられなくなったら、そのときが私にとっての節目だって考えてきましたから」

「私はあなたに点滴の針を入れ、ストッパーのロールを手首に着けました。あなたがそのロールを開くことで、何が起こるかわかっていますか」

「はい、私は死ぬのです」

「ドリス、心の用意ができたら、いつ開けても構いませんよ」

この瞬間、老婦は何を思い浮かべたのだろうか。人生の終幕か、それとも、10年前に死別した夫との天国での再会か。わずかに息を吸い込むと、自らの手でロールを開き、そっと目を閉じた。

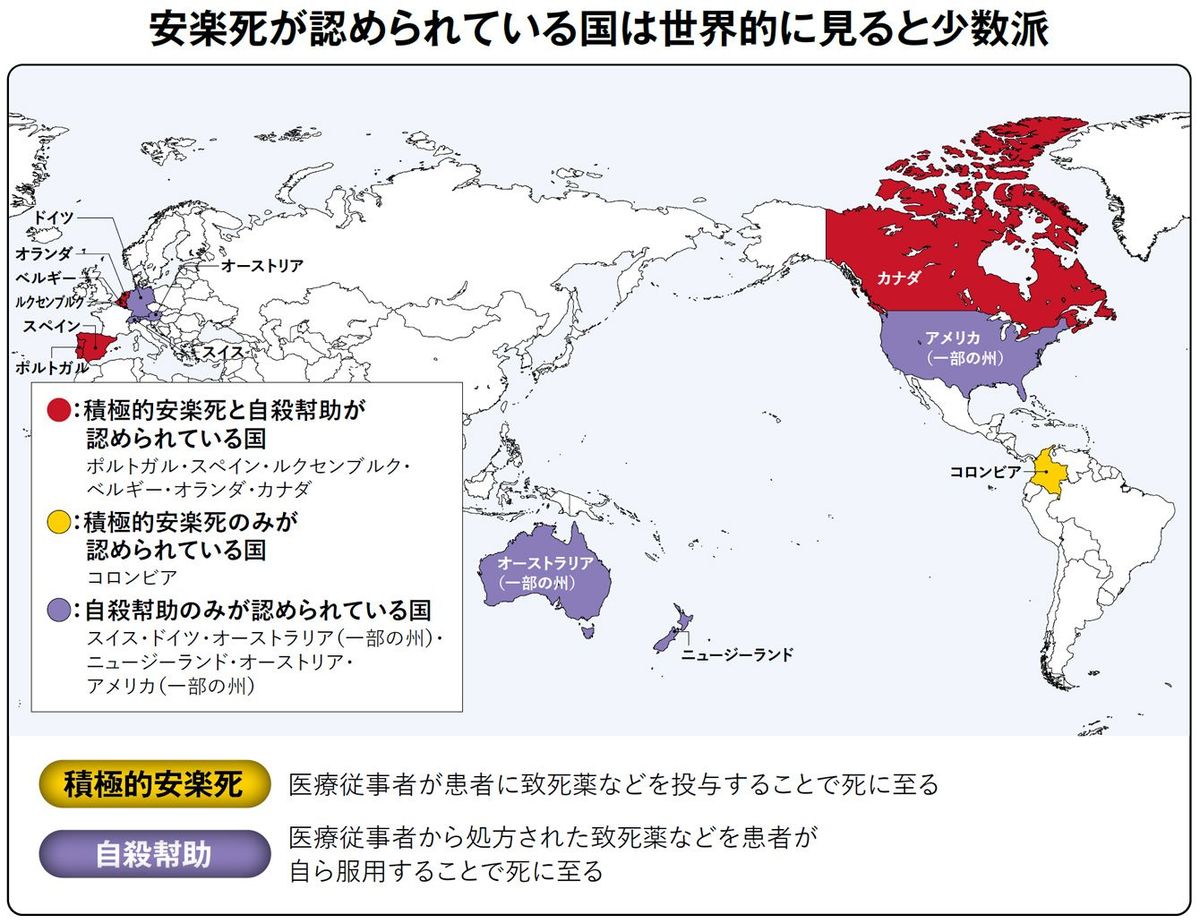

プライシック医師は、老婦に向かって、「もう大丈夫よ、もう少しで楽になるわ」とつぶやいた。15、16、17秒……、そして20秒が経過したとき、老婦の口が半開きになり、枕にのせられていた頭部が右側にコクリと垂れた。まるで、テレビの前でうたた寝を始めたかのようだった。2015年の末から、私は、安楽死の現場を取材してきた。スイスを皮切りに、オランダ、ベルギー、アメリカ、スペイン、日本の6カ国で安楽死の現場を取材し、『安楽死を遂げるまで』と『安楽死を遂げた日本人』の2冊(ともに小学館)を上梓した。以来、世界では安楽死を容認する国々が次々と現れていった。

生を断念することは、罪なのか――。患者、家族、医師たちの生き様や葛藤を取材するにつれ、日々、私の考えは揺らいでいった。しかし、安楽死という死に方、つまり意図的に死期を設ける人々に対する思いは、各国での取材を終えてから現在に至るまで、あまり変化していない。

そもそも、安楽死とは何か。私は、医師の介助で致死薬を用い、人工的に死を早める行為を「安楽死」と呼んでいる。だが、その最期の迎え方にも、2つの異なる医療措置がある。

ひとつは、患者自らが致死薬入りの水を飲み干すか、その薬が入った点滴のストッパーを開け、体内に流し込んで自死する「自殺幇助」という措置。もうひとつは、医師が注射に入れた劇薬を患者に直接投与し、死に至らせる「積極的安楽死」という措置だ。

国によって微妙な差はあるが、安楽死を希望する人々は、大まかに次の要件を満たしている必要がある。

①耐えられない痛みがある

②回復の見込みがない

③明確な意思表示ができる

④治療の代替手段がない

私が最初に訪ねた場所は、スイス北部バーゼルにある自殺幇助団体「ライフサークル」。安楽死を目的とする外国人を唯一受け入れている国で、積極的安楽死は認められていない。代表を務めるプライシック医師と連絡を取り合い、スイス国外からやってくる外国人患者の最期に立ち会う許可を得たことが取材の始まりとなった。

そこで出会った冒頭の女性ドリス・ハーツ氏は、当時81歳の英国人老婦だった。彼女は、がんを患っていたが、抗がん剤治療も老人ホーム生活も拒否し、安楽死の道を選択した。翌朝には帰らぬ人となるこの老婦の証言は、論理的な思考に基づいていた。彼女の思いを止まらせることは、私にはできなかった。それによって、不幸になってしまうシナリオを恐れたせいでもあった。「もし私が満足のいく人生を送ってこなかったら、多分、もう少し長生きしようと思うかもしれません……」

このドリスの言葉は、一体何を意味するのか。プライシック医師は、安楽死を決意する人たちの多くが似たような台詞を口にすると言った。それは「死に方」ではなく、むしろ「生き方」に通ずる哲学であるに違いなかった。

■自ら死を選択する安楽死は途上国にはない医療行為

安楽死を控える患者たちには、さまざまな苦悩があることを知った。余命半年と宣告された膵臓がんの元産婦人科医、痛みに苦しむ多発性硬化症の元イェール大学研究者、生き続ける意味を見出せない片麻痺を患う元客室乗務員、自殺を繰り返した多系統萎縮症の日本人……。致死薬を流し込む直前は、みなが笑顔で、幸せそうに見えた。

オランダでは、02年に安楽死が認められてから、致死薬による合法死の数が年々増加し、23年には9068人(地域審査委員会報告書)が亡くなっている。その数は、全体の死の約5.4%だという。現在では、認知症患者にも認められているほか、「夫婦同時安楽死」(例えば、夫が末期がんでも、妻は無病)も一般化している。

ベルギーは、精神疾患患者に対する安楽死に寛容な国だった。過去13回にわたり自殺未遂を繰り返したPTSDの女性を取材したが、彼女は安楽死の許可を得た途端、「抑止力」の心理が働き、自殺願望が消えた。精神疾患患者と安楽死の関係は、非常に複雑であると同時に、担当医の負担があまりにも大きい現実を学んだ。

アメリカでは、がんの宣告後、自殺幇助を望んだが、医師の説得で治療を始め、根治に至った女性がいた。彼女との出会いで、私は究極的な問いにぶつかった。無論、本人は死期を急いだ過去を後悔していた。私は、悩み始めた。

〈死を急ぐ理由は、実は、病気とは別のところにあるのではないか。担当医次第で死期が早まってしまう可能性もあるのではないか……〉

出会った患者たちの病症は多種多様だが、安楽死を選択する人々には共通点がある。米オレゴン州のケネス・スティーブンス放射線医は、それを「4W」と呼んだ。

①White(白人)

②Wealthy(裕福)

③Well-educated(高学歴)

④Worried(心配性)

スイスでの自死を翌日に控え、私と会話を交わした患者たちはみな、4Wの特徴を持っていた。スティーブンス放射線医は、長年の経験から、もうひとつの共通する事実をつかんでいた。「安楽死という医療行為が、患者を痛みから逃れさせるためにあるのだとすれば、なぜ、アフリカやアジアの途上国では行われていないのでしょうか」

死期を早める行為というのは、先進国の現象だった。その背景には、超高齢社会、少子化、介護問題などがあり、末期がん患者の一部を除き、先進国の患者というのは、肉体的というよりも精神的な苦痛から安楽死を選ぶ傾向があることに気づかされた。

この頃から、美化されていた安楽死に対する私の視点が変化していった。死に方だけに目を向ければ、美しい最期かもしれない。だが、自死を選ぶ理由や家庭環境などを取材するにつれ、もっと深い問題が根底にあると知った。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年8月16日号)の一部を再編集したものです。

----------

ジャーナリスト

1976年、長野県生まれ。18歳で単身アメリカに渡り、ウエスト・バージニア州立大学外国語学部を卒業。その後、スペイン・バルセロナ大学大学院で国際論修士、同大学院コロンビア・ジャーナリズム・スクールで、ジャーナリズム修士。フランス語、スペイン語、英語、ポルトガル語、カタラン語を話す。フランスやスペインを拠点としながら世界各地を取材。主な著書に、小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞した『卵子探しています 世界の不妊・生殖医療現場を訪ねて』など。

----------

(ジャーナリスト 宮下 洋一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

スイスで安楽死するための費用約200万円の"内訳"…長寿大国日本に安楽死希望者は多いが実現はまだ遠い理由

プレジデントオンライン / 2024年9月1日 10時15分

-

「余命半年だったけれど、2年も生きている」腫瘍内科医が語る、医師宣告の余命宣告が当たる驚愕の確率

プレジデントオンライン / 2024年8月26日 10時15分

-

医者のいうことを信じず、自由気ままに暮らすほうがいい…医師・和田秀樹が提唱する「極上の死に方」

プレジデントオンライン / 2024年8月15日 15時15分

-

待合室を見るだけでわかる…医師・和田秀樹「高齢者が罹るには危険信号」の医者を見抜くシンプルな方法

プレジデントオンライン / 2024年8月11日 15時15分

-

「家族の延命治療をどうするか」の最終結論…和田秀樹「最期の7カ月、86歳父を人工呼吸器につないだ背景」

プレジデントオンライン / 2024年8月9日 15時15分

ランキング

-

1高級ホテル相次ぎ開業、白浜 富裕層をターゲットに

共同通信 / 2024年8月31日 16時59分

-

2夏の疲労回復に「ゴーヤ炒め」家庭で絶品に作る技 苦みに弱い人でも、選び方や調理法で調整可能

東洋経済オンライン / 2024年8月31日 15時0分

-

3「脳トレ」より効果的、認知症を防ぐ簡単な習慣 いかに脳の機能をフル回転させるかがカギ

東洋経済オンライン / 2024年8月31日 16時0分

-

4子どもの自殺が「9月1日」に突出して多いワケ。親が気付ける“心のSOSサイン”を児童精神科医を取材

女子SPA! / 2024年9月1日 8時45分

-

5「中宮彰子が皇子出産」喜ぶ道長と周囲の"温度差" 彰子のめでたい出産に喜べなかった人々も

東洋経済オンライン / 2024年9月1日 11時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください