なぜ新聞を取る人が少数派に転落したのか…生き残りをかけて「エモい記事」を氾濫させる新聞の根本問題

プレジデントオンライン / 2024年8月30日 16時15分

■個人の感情に訴えるエピソードを優先しすぎではないか

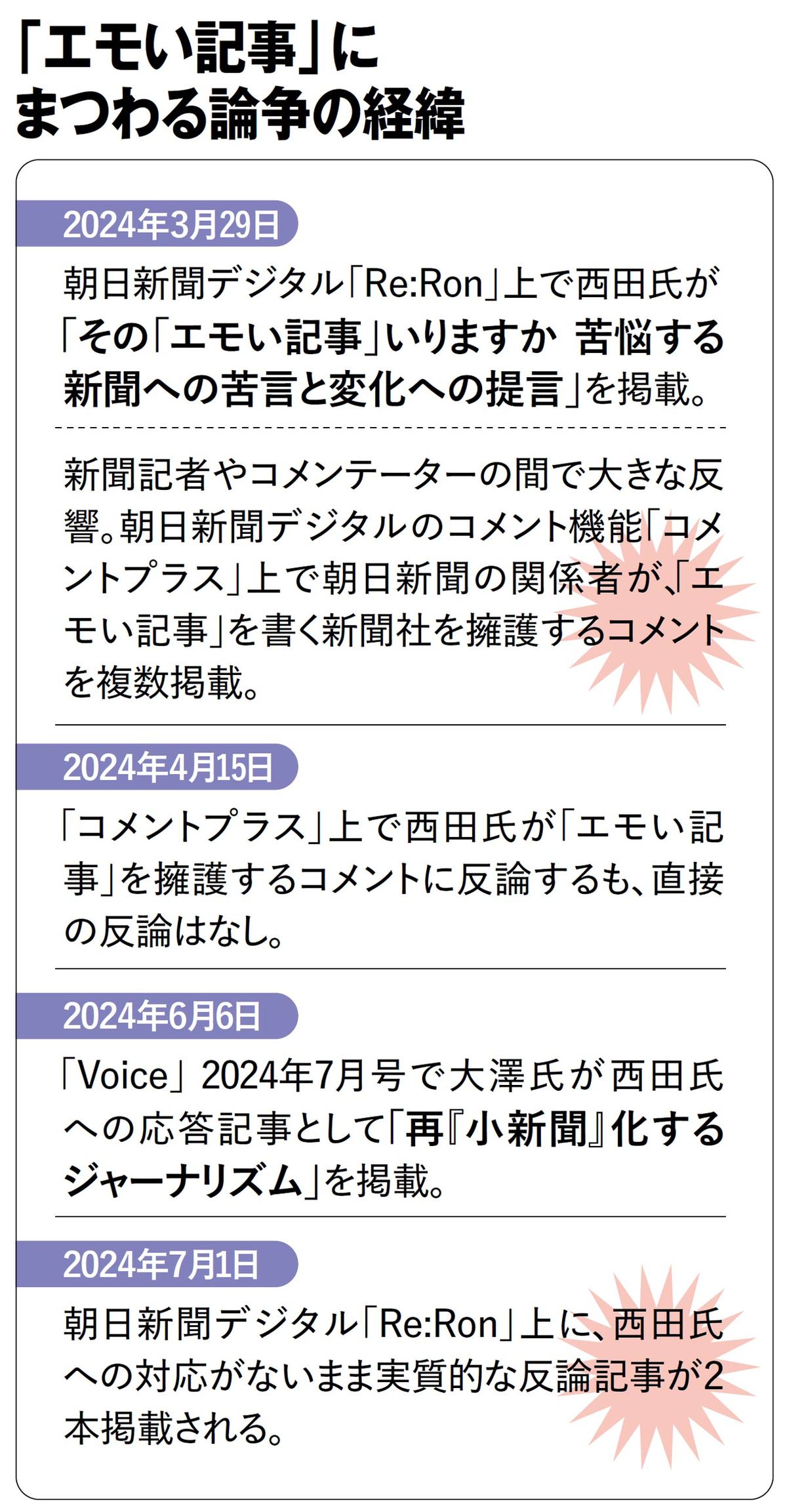

【大澤】西田さんが朝日新聞デジタルのサイト「Re:Ron」に寄稿された〈その「エモい記事」いりますか〉という記事が大きな反響を呼びました。私も月刊誌『Voice』(7月号)に〈再「小新聞」化するジャーナリズム〉という論説を寄せて、歴史的な観点から応答せずにはいられませんでした。記事の経緯からお聞かせいただけますか。

【西田】あの記事は、ぼく自身がもともと持っていた問題意識から書いたものです。最近の新聞記事は個人の感情に訴えるようなエピソードを優先しすぎて、エビデンスの提示やデータの分析が疎かになっているのではないか、と。

同じようなことは以前から述べており、例えば委員を務めている毎日新聞の「開かれた新聞委員会」が2023年夏に実施した座談会でも〈エピソード主体の記事に違和感がある。流行している印象だが、世の中が複雑になり、エピソードは一つの例に過ぎないだけに、それを読むことにどれだけの意味や理由があるのかと感じる〉と指摘しています。

朝日の記事では、こうした「エピソード主体」や「ナラティブ(物語)を強調する」傾向を「エモい(感傷的)」と表現してタイトルに入れてもらったところ、非常に大きな反響、反応を得ました。

【大澤】見出しのキャッチーさが先行する形で拡散力を持ったというのは、いかにもSNS時代らしいですね。

■「エモい記事のどこが悪い」朝日社内からの批判的な書き込み

【西田】この記事は朝日新聞デジタルのプラットフォーム上で議論を巻き起こしました。有料会員が見られる「コメントプラス」という機能があり、外部の有識者や朝日新聞の記者、論説委員などが記事にコメントを付け、それを読者が読むことができる。ここに賛否両論のコメントが多数書き込まれたのです。

外部の方の書き込みは「私もそう思っていた」という肯定的なものも少なくありませんでしたが、朝日社内の方のコメントは「エモい記事のどこが悪い」という批判的な書き込みがほとんどです。奇妙なまでに。好きな人が集まってるんだな、と強く印象付けられました。

【大澤】「エモい記事」批判へのさらなる批判がやはりエモに駆動されていたわけです。西田さんの記事はシンプルに見えて実はちょっと込み入っていて、よく読むと「エモかエビデンスか」という二元論や、「エモは一切不要」といった全否定ではないんですよね。

【西田】はい。あくまでもバランスが大事だ、と書いています。件の記事で特に言いたかったのも、紙の新聞においては掲載できる記事の総量が決まっているのに、エモい記事に紙面を取られていいのかという点です。紙面はトレードオフですから、掲載される記事があれば、その分、掲載されない記事が生まれます。新聞社の人たちはこんな当たり前のことも想像しないのでしょうか。その点、疑問に感じたので、「それでもそのエモい記事を読者が読まなければならないというなら、理由を明確にすべきだ」としたまでです。

■批評が批評として受け止められなかった

【大澤】西田さんが記事の最後に、この記事もエビデンスはないが……と自己ツッコミというかタネ明かしをしているとおり、エモい記事批判そのものをエモく展開するというパフォーマティブなねじれに、西田さんのふてぶてしいまでの批評のたくらみがあったわけでしょう。そのへんがあまり伝わっていないのかもしれません。

【西田】それを指摘してくださったのは大澤さんくらいです。確かに誤読させるような書き方をしてはいるけれど、そこに新聞社の人たちが誰も気付かずに「エモい記事批判はおかしい!」「エモさなくして記事が書けるか!」という反論の一辺倒だったことに、地味にショックを受けました。

【大澤】エモい記事批判をエモーショナルに展開した西田さんに対して、朝日の人たちが取るべきは一択。エモい記事擁護をエビデンシャルに展開する、これに尽きていたはずです。ねじれにねじれで返す粋なエモさを見せてほしいところでした。ところが、そこを感情論でやってしまう……。

■「派生的なビュー数だけ稼ぎたい」ように見える

【西田】さらに言うと、ぼくの記事を扱った「Re:Ron編集部」が反論となるインタビュー記事を2本、掲載したのも衝撃でした。1本目は米ジャーナリズム教育・研究機関に所属するチップ・スキャンランさん、2本目は東京大学の林香里教授で、いずれもぼくの記事を批判し、「エピソードやエモ要素は必要だ」と主張するものになっています。

どちらもぼくの記事を引き合いに出してその主張に反論していますが、これではもはや欠席裁判です。せめて再反論を書かせてほしいものですが、何の打診もありませんでした。

【大澤】西田さんの文章は、一度このへんで最近の紙面の傾向について議論の場を立ち上げてみませんかという正面からのメッセージとしか読めないはずで、それに対するアンサーが欠席裁判めいたやり方なんだとしたら、その内容はさておき、とても残念なことです。

反論企画がリリースされたときXにも書きましたが、この一連の流れの何が問題かというと、厄介な直接の議論は御免こうむりたいが、派生的なビュー数だけはきっちり稼がせてもらいますよとしか、理論上は見えないところです。もちろん、そんなことを意図したわけではないのはよく分かっています。ですが、意図するしないにかかわらず、そう見えてしまう現在のメディア環境への自覚のなさを残念に思うんです。朝日は自分のところ発で他メディアも巻き込んだ面白い展開をつくるチャンスだったんですけどね。面倒かもしれないけど、そうしたことの積み重ねの先にしか道は開けません。

■もっと開いたところで議論すべきなのに…

【西田】ぼくとしては「西田論文否定派」とのパネルディスカッションでもなんでも受けて立つところです。総合格闘技が好きなので、ガチで戦いますよ(笑)。大澤さんのほかにも武田徹さんが毎日新聞にぼくの記事を受けての論考を書いてくださった。せっかく外部のメディアにまで波及しているのですから、内輪にとどまるのではなく、活字でも動画でも、もっと開いたところで議論すべきです。

【大澤】エモい記事の効果も結局、デジタル版のビュー数やSNSでの拡散数といったエビデンスで測られるわけで、最近の記者たちがもっとも気にしているのもそこでしょう。アリバイとしてであれ、そんなにビュー数が必要なら、西田さんと記者の直接対決の場をセッティングするのが一番いいに決まっている。けれど、それはやらない。理論的に筋が通らないんですよ。何をそんなに恐れているのか教えてほしい。そうでないと、理性的な討議による公共性の構築という新聞社に課せられたミッションを放棄したと言わざるをえません。

■新聞を読んでいる世帯は全体の半分以下となった

【西田】正直言って、「新聞社って、こんなに否定されることが嫌だったのか」と驚いています。でも、これではとても議論できないですよね。

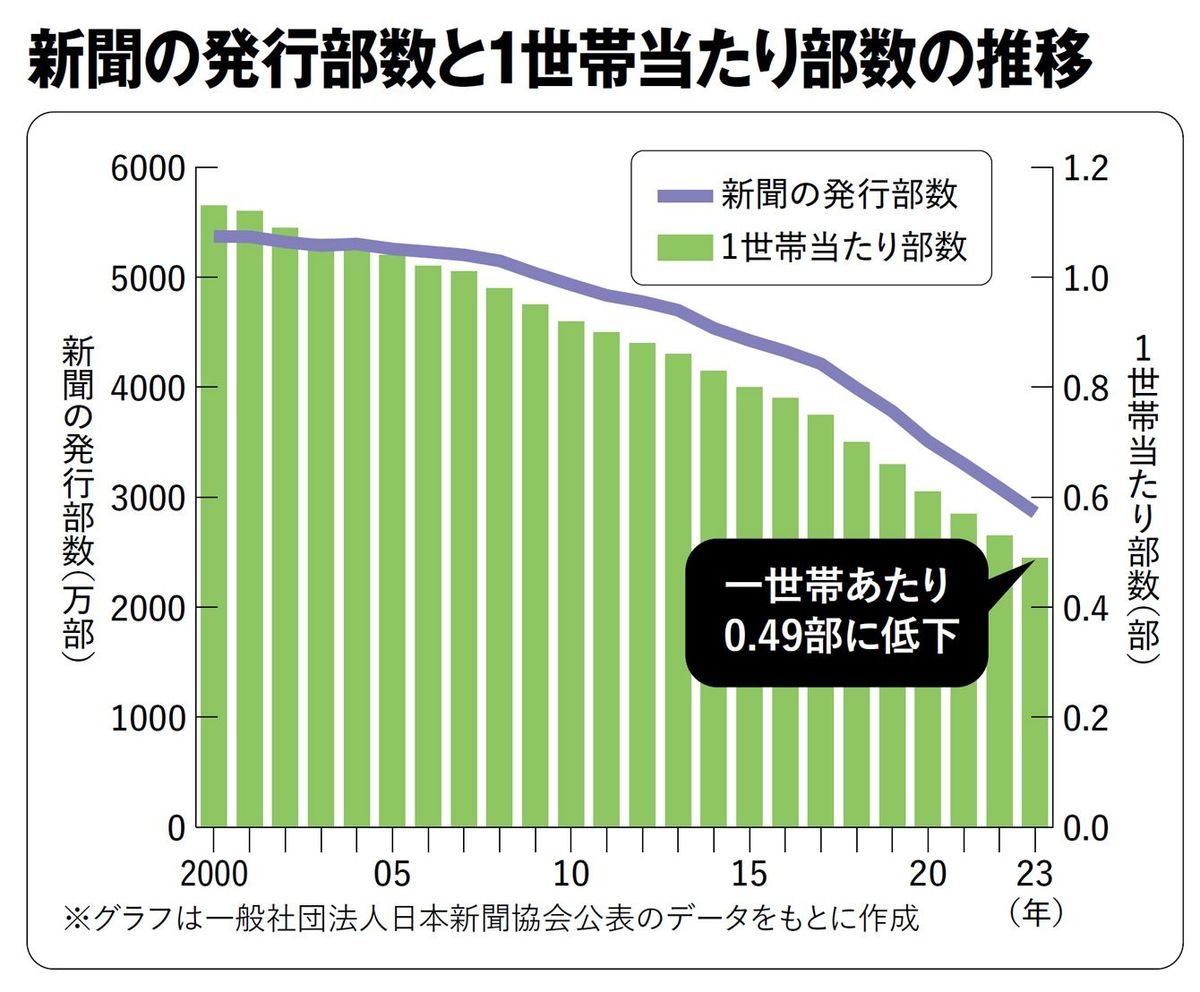

しかし、新聞社が批判に蓋をして、変わらずに存続できるような状況はとうに過ぎています。2023年に1世帯当たりの新聞の発行部数がついに0.49部になりました。世帯当たり部数が1を割ったのは2008年ごろでしたが、それでもまだマジョリティであることに変わりはなかった。しかしここへきて新聞を読んでいる世帯が全体の半分以下となり、ついにマイノリティになった。

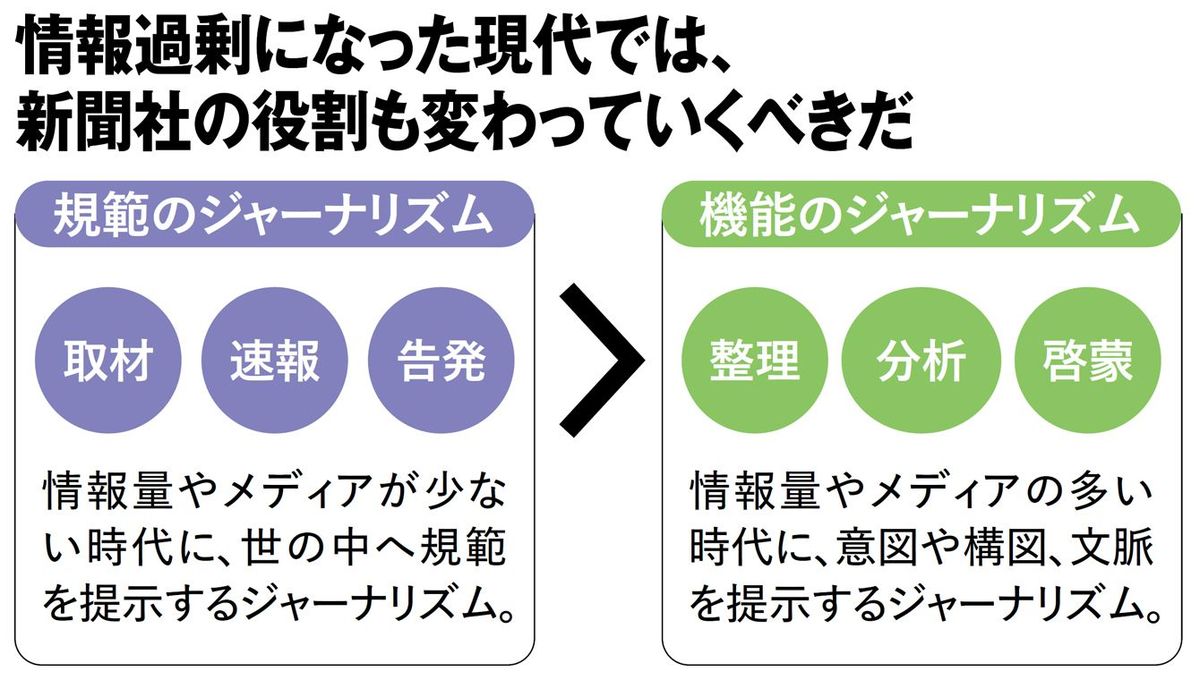

こうした状況下では、「同じものを読み、同じ規範、価値観を共有している」という読者共同体は消え、新聞社の存続そのものも危うくなっていく。一方で、新聞社以外から発信される情報は爆発的に増えています。情報量がインフレ化している中で新聞に必要なのは、これまで読者共同体に向けて発信していたメッセージを増やすことではなく、情報の整理と分析、そして新しい啓蒙だと考えています。

ぼくはこれを「規範のジャーナリズムから、機能のジャーナリズムへ」と表現していて、新聞は単に情報量を増やすのではなく、減らすことも考慮しながら整理し、分析する。そのことによって価値を増し、きちんと意味を取り出したうえで情報をデリバリーする方法を考える、これを統合する機能のジャーナリズムへの転換が必要だと、これまでも言ってきましたし、件の記事にも書いています。しかし残念ながら、そこを読み取ってはもらえませんでした。

■「知的中間層」が新聞を買い支えた黄金時代

【大澤】「みんなが同じものを読んでいる」という共同体幻想のようなものは、私の見立てでは、例えば1932年(昭和7年)に遡ることができます。この年、東京では市域が拡張され、15区から35区へ、面積は約7倍に膨れ上がります。同様のことは全国的に進みました。そうやって新たに誕生した新市民層、それまで新聞購読者たりえなかった人たちにまで、新聞社が手をのばすようになったわけです。

ここは『批評メディア論』で私がこだわった点ですが、1923年(大正12年)に震災で東京が焼けた後に始まった円本ブームを起点とする出版大衆化の流れがその背景にはあります。それまでインテリ層が独占していた読書の習慣を、出版界がもっと広い範囲へ浸透させたことで、マスやマジョリティとしての読者層が形成されます。新聞社もここに目をつけて、一般読者を引き付ける学芸面などを充実させていった。

そこに知的中間層とでも呼ぶべき人たちが急増し、それが長く新聞を買い支えてきました。けれども、関東大震災から100年を迎えた2023年、くしくもその年に新聞購読者はついにマイノリティになった。まずはこの現状を受け入れなければなりません。1紙だけで800万部も1000万部も出ていた「黄金時代」が、いくつもの偶然の重なりによって、奇跡的に成立した例外状況だったという前提に立つ必要がある。

■なぜ昔の人は「読みもしない百科事典」を買いそろえたのか

【西田】知的中間層が支える新聞黄金期自体が幻想だった、というのは面白い指摘ですね。

ぼくも以前から中間層はやせ細っていると思っていて、たとえば昔だったら、「賢く見られたいから」と読みもしない百科事典を買いそろえたりしたものです。つまりここには「賢い、知的であることは好ましいものだ」という共通意識、建前があったわけです。しかし現在、中間層の脆弱さが明らかになり、「知的であれ」という建前さえも失われたのではないか、と。これは大きな転換点だと思うんです。

【大澤】教育社会学の竹内洋さんが『教養主義の没落』(中公新書)を出したのが2003年ですが、まさにその後の20年間で「知的であれ」という建前は完全に瓦解しました。だからこそ「エモい記事」には意味があるのだというのが、現在の新聞社の人間の判断です。

■朝日新聞のような100年以上生き残ってきた媒体の役割

【大澤】ですが、とるべきはそっちではないはずです。かつてなんとなく成立していた知的中間層という幻想をいったんリセットして、新しい知的読者層を括り直すべく、今本当に必要な記事が何かを考えないといけません。いや、こんなことは、新聞社の人たちであれば気づいていないはずがない。だからこそ、記事への過剰ともとれる反応があったのではないでしょうか。

【西田】おっしゃる通りだと思います。

知的中間層を何とか押しとどめるためには、エモい記事ではない、この層が読むきちんとしたコンテンツや媒体が必要です。ネットでは日々新しい媒体が生まれてはいますが、信頼性で言うといささか心もとない。しかし朝日新聞のように100年以上の歴史の中で生き残ってきた媒体は、まだまだ果たせる役割がある。今はDXに苦戦していますが、これをうまく着地させなければならない。そうでないと新聞社自体が消滅するし、知的中間層はもう活字を読まない層に移行してしまうでしょう。

■「石丸現象」の根元にあるイメージ政治への危惧

【西田】すでにYouTubeやTikTokのようなショート動画に流れ始めていて、人々はテキストを読まなくなってきている。この事態を非常に懸念しています。

こうした流れは既に政治にも影響を及ぼし始めています。ぼく自身、これまでにも折に触れて指摘してきたことですが、政策についての議論や理性的な説得ではなく、イメージで人々が動員されてしまう状況を「イメージ政治」と呼んでいます。まさに今、このイメージ政治が都知事選の「石丸現象」で立ち上がってきたのではないでしょうか。

都知事選で2位につけた石丸伸二さんが掲げた「政治刷新・都市開発・産業創出」という三つの柱は、実は安芸高田市の市長選の際に掲げたものと一緒なんです。2700人の地方の小さな自治体と、国家レベルの1400万人の大都市・東京都で同じ公約を掲げるというのは、かなり問題があります。

しかし動画でのイメージや、「何度も動画が再生される」ことによる単純接触効果で、政治に関心がない人たちからの得票につながった。蓮舫陣営も実は同じようなことをやっていて、若いクリエーターを巻き込んでダンスの動画を流したり、ショート動画を使ったりとイメージ政治による動員を期待していた点では狙いが重なっています。

■普通選挙と同時期にメディアの側が推し進めていた

【西田】一方で、早稲田大学マニフェスト研究所の調査によれば、今回の都知事選ではどの候補も政策が練られておらず、差別化もできず、公約達成の現実味も乏しいものだったとして、同事務局長は「厳しい言い方をすれば候補者は主権者を馬鹿にしている」(朝日新聞、7月1日付)とさえコメントしています。活字を読む中間層が動画に流れ、イメージで動員されてしまうと、この傾向はより加速するのではないかと懸念しています。

【大澤】そこも実は先ほどの話につながります。出版大衆化の起点となった円本ブームは、普通選挙(1925年制定)と同時期に起きています。それまで選挙権を与えられず、政治に関心がなかった人たちまで政治に目を向けざるをえない状況が生まれた。読者ではなかった人たちまで出版界や新聞界に飲み込まれるのと完全に並行していたわけですね。

出版や新聞はそんな新有権者や新読者にリーチすべく、政治家なり候補者なりの小難しい政策や思想ではなしに、キャラクターそのものを伝える工夫に精を出します。政治家の談話や座談会の掲載が増えたし、「ゴルフが下手」「歌が得意」といった人柄を想起させる紹介記事も増えた。多くの場合、容姿をデフォルメしたイラストが添えられます。

ジャーナリズム全体がヒューマンインタレストに支えられるのは以前からですが、まさに「イメージ政治」をメディアの側が率先して推し進めたのです。その結果、人々は政策の吟味ではなく井戸端会議的に人物の褒貶話ばかりしている。

■若者のコミュニケーションは写真や動画になりつつある

【西田】むしろ動画コンテンツによって逆回転し始めているかもしれません。

【大澤】20世紀の人文系の学問は言語や理性を中心としたモデルで人間や社会を捉えてきました。ところが、21世紀に入ったあたりから、「情動的転回(Affective turn)」といって言語や理性の手前にある身体的な認知や感覚、例えば悲しいとか嬉しいとかいった感情の一歩手前の、動物的な次元に焦点が当てられるようになりました。

若い人たちのコミュニケーション・ツールの大部分も、言語を介することなく、写真や動画でやりとりするものになっています。「コミュニケーション資本主義」といって、そこにビジネスの論理も絡んでくる。西田さんの指摘する「イメージ政治」もそれと連動しているところがあって、私たちは「文字を使う動物」であるという前提が社会全体からなくなりつつあります。

■なんでも「エッセイの言葉」にしてしまう新聞

【大澤】そして、新聞までもが、情動にダイレクトに訴えるような、エモい記事で集客しようとしている。「裁判官の目にも涙」式の見出しはギャップを含むために人々の共感を呼びやすいわけですが、それに類するレトリック面での文章指導が新聞社の現場では実際になされているようです。

その背景には、新聞社がデジタル社会に合わせて主軸をウェブに移行しつつあり、新聞の紙面がもはやウェブ版のダイジェストのようになっているという事情が見え隠れします。ネット流の情動的な書き方へと新聞の言葉づかいを組み替える必要がある。実は昨今のエッセイブームもこれと根は同じではないかと私は見ています。つまり、社会の話も、政治の話も、経済の話も、論評するのではなくて、なんでもエッセイの言葉にしてしまう。

【西田】全くその通りです。ぼくもエッセイは好きだし、政治家が書くものや小説家が書くものもふくめてそれなりに読んではいるんですが、ものすごく増えていますよね。ある種の雑誌作り、紙面作りがそれによって崩れてきているといっても過言ではありません。こうしたものが前面に出すぎると問題なので、ぼくの意見はこれに対するブレーキのようなものだと思ってくれればいいのですが。

■言論全般がどの方向へ進むのかという分岐点

【大澤】かつて雑誌や紙面の脇をアクセント的に固めていたエッセイが主軸を占めるということは、エビデンスの対極にある「私」を前面に出すということです。私語りがすべてダメだとは言いませんが、そればかりではまずい。個人のいわゆる「お気持ち」や「思い」に対して、人は共感するか共感しないか以外に選択肢を持ちえないからです。反論しようがない。賛成も反対もないから討議につながらない。絆や連帯はあるかもしれませんが、それは公共性とは別のものです。

そうなると、ハーバーマスの言ったサロンや新聞などから立ち上がる「コミュニケーション的理性」、討議による合意へのルートが断念されているように私には見えてしまう。短期的な自社の維持を優先した逃げ切りの発想としか思えない。その意味でも、今回の話はたんに「エモい記事」にとどまらず、言論全般がどの方向へ進むのかという大きな分岐点を象徴していると思うんです。

【西田】新聞社がどう稼ぐかも問題です。

たとえば、ぼくは都知事選の翌日に放送された「ReHacQ」というネット番組の選挙特番にも出演しました。2部構成で、第1部はぼくと石丸伸二候補が出演し、ごく普通に石丸さんに話を聞いて、80万回再生くらい。第2部は成田悠輔さんやN国党の立花孝志さんたちが出演して、酒を飲みながら5時間ぐらい延々としゃべる内容でしたが、一晩で160万回近く再生されました。それぞれのファンが視聴して、「成田さんのこういう姿が見たかった!」と喜んでいるのです。

■「売上を伸ばす=PV数を上げる」の限界

【大澤】まさに、属人的なファン・コミュニティによる「フェス」ですね。政策討論よりも人物の人柄が人を集める。

【西田】逆に言えばこれくらいファンに向けて振り切った構成にしないと、「80万回、160万回再生」といった数字は達成できない。では、エモさで読者を動員するといって、朝日新聞がこれをやるのかと言ったら絶対にできませんよね。品格やコンプライアンスを考えても、新聞社がやるべきではない。

では10年で部数が3割減、社員も2割減という時代を迎えている新聞社はどうすべきか、という話なのですが、現状の新聞社は収益を上げるための工夫を、PV数と直結させすぎているのではないかと思っています。

新聞は経営と編集を分離することが今も原則になっています。ただ、編集サイドにいる人たちが経営を理解していない。だから売り上げを伸ばすというときに、編集サイドは「読まれる記事を書くしかない」と、コンテンツそのもののことしか考えていない。これ自体、もう限界が来ています。

■競輪と競艇のオンライン販売で売上を伸ばすABEMA

【西田】一つの方法としては、売り上げを立てることと良質なコンテンツを切り離すこと。PVやサブスクに全振りするのではなく、他の道を探す。例えばABEMAはそれ自体では赤字なのですが、ウィンチケット、つまり競輪と競艇のオンライン販売でぐいぐいと売り上げを伸ばしており、同時にメディアとしての認知も高めています。そういう、いわば「ドル箱」を新聞社が見つけられれば、従来のコンテンツのまま、スタイルを変えずに存続できるかもしれません。

【大澤】かつては大手の出版社が漫画やその版権で得た利益で、単体では赤字の純文学を抱えるという状況がありました。そうまでして残すべきなのかという問いはさておき、社会的な価値を持つものをトータルな経営のなかで維持する視点ですよね。

やはりこの100年で新聞は大きくなりすぎたようです。その大きさを維持するには先ほど言った中間層の幻想に浸り続けるしかないわけですが、幻想はあくまで幻想です。中間帯がごっそり抜け落ちている現状を考えるなら、高度な論評や国際情勢の詳細なニュースを扱うクォリティ・ペーパーと、エンタメ寄りの新聞とを棲み分けるクラス化の検討も、いよいよ不可避の路線となりそうです。こうした発想が日本になじまないのはよくよく分かってはいますが。

■世界的にも新聞社のDXで成功例となった日経電子版

【西田】その点で言うと、実はすでにクラスは分かれているのではないでしょうか。具体的に言えば、日経新聞電子版を契約しているかどうかがエリートと非エリートを分ける目安になっている。月4000円とサブスクにしては高額ですが、日経は日本国内はもちろん、世界的にも新聞社のDXの中では成功例です。紙の新聞はおまけみたいなもので、これからはDXの時代だとトップダウンで舵を切った。それが功を奏し、意識が高いビジネスパーソンや、就活で一歩先を行きたい学生が購読しています。

【大澤】なるほど、そう見るとたしかにクラスが形成されつつありますね。

【西田】問題はやはり中間層で、全くテキストを読まなくなりつつある人たちを、どう踏みとどまらせるか。インターネットの浸透でテキストを読む量自体はむしろ増えているという調査もありますが、知的であるということはどういうことかと言えば、単にテキストを眺めているだけではなくて、ある程度の体系性を持ち、向上しようと思いながら読む作業を伴うものだと思います。「知的であれ」という価値観が建前ごとなくなった時代に、どうやって階層を上らせていくかが問われているのでないでしょうか。啓蒙の問題です。

■集合的で体系的なメディアのルートをどうやってつくるか

【大澤】まさにそこです。今はどこも読者を購読者としてしかカウントしていませんが、紙の書籍や雑誌の場合、立ち読みしたり、人から借りて読んだりする人間も存在しました。それがいずれ購読者になる場合もあった。というか、私たちの世代まではそうやってしか新しい本を知れなかったはずです。不可視の読者たちが裾野を広げていたわけです。デジタルだと、こうした潜在的な購読者がペイウォールに阻まれて存在しようがない。ルートが見えにくいんです。

独立系メディアや個人が大量に無料の動画コンテンツを提供し、新聞社が入口になるような無料記事をたくさん用意したところで、入口ばかりあって出口がなく、無数にある入口をひたすら横へ横へと巡回するしかない状況がある。もっと掘り下げた専門的なものが必要になったときに、たとえ小さいメディアでも段階を踏んで、とりあえずは手にできるような、集合的で体系的なメディアのルートをどうやってつくるかがポイントじゃないでしょうか。

そうした連環的なメディアの一環としてなら、新聞社が稼げる動画をつくるようなことはあってもいいように思うんです。たとえば、そこでエモは消化して、紙面は紙面の役割をきっちり果たす。そして、メディア間やコンテンツ間の水路付けをちゃんと設計する。

■日本人は言語というコミュニケーションを手放す瀬戸際にある

【大澤】他方で、現代は知的な上昇欲それ自体が「上から目線」や「意識高い系」といった言葉で煙たがられる時代でもあります。それ以前に、言語的なものが忌避されている。とすれば、近代という時代においてそこを中心的に担ってきた新聞には、私たちとしてはどうしても期待せざるをえません。

【西田】まさに今、日本人は言語によるコミュニケーションを手放す瀬戸際にあるように思います。

コミュニケーションの歴史を紐解いてみると、古典的なものはやはり情動的なものというか、口伝から始まって祭りや語りによってトランス状態になるなど、理性的なものとは違う形で行われてきました。

これが言語文字の発展と技術の発展によって、広範に情報を届ける際には文字を使い、印刷技術を使うようになってくる。さらに時代が下ると、郵便や電話、電信が出てきて、放送網が整備され、ついにインターネットが登場する。

文字による情報伝達は情報量や速度に限りがありましたが、この30年で高速で低コストな電送路が整備され、容量の大きな動画でも瞬時に世界中へ発信できるようになりました。これは文字だけの「低コストだけれど情報量が限られる」コミュニケーションとは違い、声量や声の調子、トーン、表情に至るまで、ほぼリアルタイムに届けられるという革新的な変化です。

■もしもマクルーハンが今のメディア環境を見たら……

【大澤】マクルーハンは一直線に規則的に並ぶ文字の誕生によって、人間に論理的な思考がもたらされ、その結果、科学的なものの見方や合理的な考え方が発達したのだと言います。しかし他方では、文字以前にはもっと多面的で豊饒な世界が人間の眼の前には広がっていたはずなのに、それが失われたとも指摘している。むしろ、このネガティブな面にアクセントを置いています。もしも、マクルーハンが今のメディア環境を見たら、文字に頼らないかつての豊かなコミュニケーションの時代が回帰したと喜ぶのかもしれません。ですが……。

【西田】ただ、文字に頼らないコミュニケーションは当然に情動を伴うもので、文字によって行われてきた千年近い理性によるコミュニケーションを凌駕しつつある、というのが今の状況です。

これは確かに避けられない変化なのですが、千年の蓄積をいきなり捨て去って、情動的なコミュニケーションに一気に舵を切るのは危なっかしくてしょうがない。技術の進歩によってコミュニケーションの形態が変わるのは仕方ない。しかし変化を緩やかなものにするという観点が重要なのではないでしょうか。

----------

日本大学危機管理学部教授/東京工業大学特任教授

1983年京都生まれ。博士(政策・メディア)。専門は社会学。著書に『メディアと自民党』(角川新書、2016年度社会情報学会優秀文献賞)、『コロナ危機の社会学』(朝日新聞出版)、『ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください 17歳からの民主主義とメディアの授業』(日本実業出版社)ほか多数。

----------

----------

近畿大学文芸学部准教授

1978年、広島県生まれ。著書に『批評メディア論』(岩波現代文庫)、『教養主義のリハビリテーション』(筑摩選書)。編著に『三木清教養論集』(講談社文芸文庫)など。

----------

(日本大学危機管理学部教授/東京工業大学特任教授 西田 亮介、近畿大学文芸学部准教授 大澤 聡 構成=梶原麻衣子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

斎藤知事のパワハラを断定、立花孝志氏のマスコミ叩きに便乗…デマを指摘する「ファクトチェック団体」の欠陥

プレジデントオンライン / 2024年12月30日 7時15分

-

デマと真実の狭間で揺れた2024年。“半信半疑”の視点が今こそ必要な理由/時事芸人・プチ鹿島

日刊SPA! / 2024年12月25日 8時51分

-

収入は増えないのに物価は上昇し続ける…国民にだけ我慢を強いる自民党政権の「無責任」を許していいのか

プレジデントオンライン / 2024年12月21日 7時15分

-

朝日新聞社が東京都女性活躍推進大賞・優秀賞を受賞

PR TIMES / 2024年12月20日 23時40分

-

渡邉恒雄・読売新聞主筆逝去 98歳 マスコミ・プロ野球に「君臨」

J-CASTニュース / 2024年12月19日 11時8分

ランキング

-

1天正遣欧使節・千々石ミゲルの墓、長崎県諫早市の文化財に…ミカン畑での墓石発見から20年

読売新聞 / 2025年1月15日 17時0分

-

2高齢者は「体重」が重要…標準を下回ると死亡リスクが急上昇

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月15日 9時26分

-

3芸能人なぜ呼び捨て?「日本語呼び方ルール」の謎 日鉄会長の「バイデン呼び」は実際に失礼なのか

東洋経済オンライン / 2025年1月15日 9時20分

-

4スニーカーのインソールを変えるだけで「靴の機能は劇的にアップ」する。“初心者が買うべき”一足とは

日刊SPA! / 2025年1月15日 15時51分

-

5「室内寒暖差がつらい…」その要因と対策が明らかに! - 三菱電機が紹介

マイナビニュース / 2025年1月14日 16時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください