2回も死にかけた…世界中のマグロ延縄漁の漁獲にイノベーションを起こした高知の男が100年前に発明した逸品

プレジデントオンライン / 2024年9月13日 7時16分

■「人力で巻き揚げれば必ず誰かが海に落ちる」

1902(明治35)年、泉井安吉は室戸に生まれた。父親は地元の漁師。主に沿岸に寄ってくる鯨を獲っていた。

「鯨一頭揚がれば七つの浜が潤う」と言われるくらい、室戸に大きな恵みをもたらしていたのが鯨だった。だが、その鯨が明治時代になると浜に寄りつかなくなる。同時期、ノルウェーから捕鯨砲を使うヨーロッパ式捕鯨が伝わり、鯨漁は沿岸、近海から遠洋へと漁場が変わっていった。代わりに室戸で盛んになったのが鰹、マグロの延縄漁だった。安吉は小学校を出た1917(大正6)年、マグロ延縄船にカシキ(調理担当)として乗り組み、飯炊きをしながら、漁労作業を手伝った。安吉が乗り組んだ船は初夏から秋まではカツオ漁、冬はマグロ漁を行っていた。当時の船は木造船だ。揚げ縄作業では寝る時間もなく、縄を手で手繰り寄せて引き揚げなくてはならない。睡眠不足でふらふらしたところに大波がやってきたら、たちまち海へ投げ出されてしまう。安吉は真冬の漁で、一度、海に落ちたことがあった。現在のように救命胴着を着けているわけではなかったから、海に落ちたら、低体温症で死んでしまう。だが、安吉は幸運だった。じたばたせず、上を向いて浮いていたところ、船が回頭して戻ってきたのだった。安吉が落ちたことに気づいた船頭が船を回してくれたのである。安吉は自分が運を持つ男だとそのとき、気づいた。

乗り組んでから1年後、彼は船を下りることにした。

「人の力で、手だけでマグロを巻き揚げていたら必ず誰かが海に落ちる。人の力ではなくて機械でマグロを巻き揚げることはできないものか」

船を下りて自宅にいた安吉に「大阪に来てみないか」と誘ったのは従弟の泉井弥助だった。弥助は室戸を出て、大阪の町工場「深川鐵工所」に住み込みで働いていたのである。安吉は従弟を頼り、大阪に出ていき、同じ工場で働くことにした。仕事をしながら機械設計を学び、ゆくゆくは「マグロを巻き揚げる機械」を自分で作ってやろうと思ったのである。だが、寝る時間を削り、休みも返上して出勤した安吉は体を壊してしまう。当時、不治の病といわれていた脳膜炎にかかり、倒れてしまった。

「ヤスキチ、キトク」の電報を受け取った実母は室戸から大阪へ向かい、昏睡していた安吉を高知に連れ戻すことにした。たまたま大阪に寄港していた高知の捕鯨船に安吉を乗せて戻ってきたのだった。母親の懸命の看病で命を取り留めた安吉はそのまま療養生活に入る。

1年後、健康を取り戻した彼は神戸にある発動機(エンジン)の製造工場、山陽鐵工所に勤めることにした。同社は主に焼玉エンジンを作る工場だった。焼玉エンジンとは焼玉と呼ばれる鋳鉄製の球殻状の燃料気化器を使って燃焼を行うレシプロ内燃機関のこと。火花で点火する石油燃料の発動機と比べれば点火プラグなどの電装系がなく、簡便な構造で製造は難しくなかった。しかも、エンジン本体の価格を安くすることができたので、20世紀前半、世界各国で汎用エンジンとして普及していたのだった。

安吉は山陽鐵工所で5年間働き、1923(大正12)年、21歳のときに室戸に戻ってきた。焼玉エンジンの専門家となっていた彼は市内の浮津下町に工場を建てる。資金は実家を担保にして地域の金融機関から借金したのだった。

■マグロを逃がす機構がどうしても必要だった

彼が興した泉井鐵工所の業務は漁船の動力だった焼玉エンジンの修理だった。エンジンが壊れては肝心の操業ができない。漁師たちは「焼玉のことなら神戸帰りの泉井だ」と安吉を頼ってきたのだった。安吉は簡単な修理であれば港で行い、時間のかかる場合は工場へエンジンを運んできた。泉井鐵工所は創業してから日を置かずにエンジン修理に長じた町工場として評判になり、仕事を切らすことはなかった。しかし、安吉は少しも満足していなかった。

エンジンの修理だけでは工場を大きくしていくことはできない。自社製品を作り、会社を伸ばしていかなくては修理屋で終わってしまう。

「マグロの巻き揚げ機械だ」

会社をつくった日から安吉は焼玉エンジンの修理をする一方、夜になるとマグロを巻き揚げる機械の製造に取りかかった。工夫を重ねた結果、第1号機ができたのは創業の翌年、1924年である。名称はラインホーラー。ラインは釣り糸、ホール(haul)は引き揚げる。ラインホーラーとは釣り糸を巻き揚げ、マグロを引き揚げるという意味の言葉だった。

第1号機ができたはいいものの、実際に海で使ってみなくては性能はわからない。安吉は懇意にしていた船頭、吉岡和市に頼み込んで、吉岡が所有していた虎丸(19トン40馬力)に据え付けてみた。そして……。虎丸は室戸の港を出ていった。

港に戻ってきた吉岡は機嫌が悪かった。安吉が「どうか?」と訊ねても手を振って、「のうが悪い(具合が悪い)」と吐き捨てるだけ。

重ねて問いただしても「これでは使えん」。

乗組員にも聞いてみたが「マグロの口が切れる」「縄が切れる」と言うだけだった。

開発した1号機は単に定速で巻き揚げるウインチだった。100キロのマグロがかかったとき、パワーをかけて、どんどん巻き揚げていったら、マグロの口にかかった釣り針があごを引き裂いてしまう。もしくはマグロの逃げようとする力が強ければ縄が切れてしまう。

「口が切れる」「縄が切れる」とは、定速で回るウインチではマグロの漁には使いようがないということだった。

人間が釣りをする場合、獲物がかかったら、いったん、糸を流して泳がせる。だが、定速で回ることしかできないウインチでは魚を泳がせることができない。

安吉は対策を考えるため、自ら漁船を買うことに決めた。しかし、余分な金は持っていない。そこで、捕鯨の砲手をして、金を稼いでいた弟の守一に相談することにした。捕鯨船に乗り組み、すでに「日本一の砲手」と呼ばれていた守一は生涯に9000頭以上の鯨を撃った男だ。勤めていた大洋漁業(現・マルハニチロ)では砲手として初めて取締役にも抜擢されている。若いときから金を稼いでいた守一は結婚資金として貯めていた金を残らず兄に渡した。

安吉は中古の漁船、亀宝丸(19トン40馬力)を手に入れると、甲板にラインホーラーを設置した。マグロを狙うとともにラインホーラーの改良に挑んだのである。航海のたびにラインホーラーを駆動させ、ギアを取り付けたり、回転がストップする機構を入れてみた。だが、100キロものマグロが引く力は強い。かかったとたんに機械をストップしても、強い力がかかればライン(釣り糸)は切れてしまう。ストップするだけではなく、ラインを繰り出していって、マグロを逃がしてやる機構がどうしても必要だったのである。

漁船を買い、何度も海に出たことで、改良する箇所はわかった。しかし、解決法が思い浮かばなかった。そして、漁船を買ったはいいが、船の水揚げは少しもあがらなかった。八方ふさがりとはこのことだ。安吉は焼玉エンジンの修理を続けながらも、頭のなかはラインホーラーのことでいっぱいだった。だが、それから4年間、彼は解決の糸口さえ見つけることができなかったのである。

■安吉が発明した「多板式クラッチ」

1929年、世界恐慌の年である。安吉は工場にいた。

「社長、これを見てくれないか」

地域の消防団の仲間が消防車を運転してきた。戦前のことだ。室戸で走っていた自動車といえばせいぜい消防車、トラックしかなかったのである。「どうも具合が悪い」

じゃあ、見てみるかと安吉はフードを開け、エンジン、足回りを調べていった。

「わかった。クラッチがすり減っている。交換すればいい」

クラッチの交換作業に取りかかった安吉の手が止まった。彼は立ったまま動けなくなった。安吉は「そうか。クラッチだったか」と呟いた。

クラッチは半クラッチにしてすべらせると、伝達元の回転を伝達先に伝えなくなる。一方で、クラッチを入れれば回転を伝えるようになる。ラインホーラーにクラッチという機構を入れれば、マグロがかかったとき、半クラッチにすればいい。そうすればマグロが逃げていくとき、幹縄が繰り出されていく。マグロが疲れてきたら、クラッチを入れて巻き揚げればいい。ラインをたるませたり、巻き揚げるにはクラッチを使えばいい。

安吉の発明とはつまり、これだ。クラッチを装備したウインチがラインホーラーだ。こうして、ラインホーラーは釣り糸をたるませることができるようになった。安吉は大小36枚の鉄板からなる多板式クラッチを考案、ラインホーラーに取り付けた。同時に特許も申請、取得した。

改良したラインホーラーは評判を呼び、次々と日本国内のマグロ延縄船の甲板に設置されていった。

「ひいじいさんには、会ったことはありません」

泉井鐵工所の社長、北村は言った。

「改良したラインホーラーはひいじいさんが営業して歩いたため、全国のマグロ船に載りました。多くの延縄船が先を争うようにしてラインホーラーを取り付けたのですが、大ベストセラーにはなりませんでした。1934年、室戸台風で室戸町は全滅に近い被害を受けたのです。復興するまでに数年はかかり、工場での増産ができなかった。その後、戦争が始まり、漁船は兵員輸送などに徴用されたため、マグロ漁をする船がなくなりました。さらに、戦争中、うちの工場は空襲で焼けてしまいました」

■「人間の感覚」を機械に取り入れる

泉井安吉は幸運に恵まれた男だった。

海に落ちても生き残ることができた。資金がなくなったとき、弟が助けてくれた。そして、念願のラインホーラーを発明し、改良することができた。だが、幸運と同じくらいの不運に巡り合った。改良版ラインホーラーは出したと思ったら、室戸台風で町が被災した。そのうちに第二次大戦が始まり、10年以上、思うように生産ができなかった。敗戦後、日本の商船、漁船は激減していた。残った漁船で漁を始めようとしても、占領軍が活動を禁止した。GHQの総司令官ダグラス・マッカーサーは日本漁船の活動可能領域を定め、海上に引いたわずかな範囲、マッカーサーラインのなかだけでしか操業を許さなかったのである。マッカーサーラインが廃止されたのは占領が終わった1952年のことだ。

ラインホーラーは戦前には完成していた。だが、実際に多くの漁船に載るのは戦後のことだったのである。

社長の北村はこう言った。

「ラインホーラーは人間の感覚を取り入れた機械です。ウインチだったら、一定の速度で巻くだけで、それを作るのは難しいことじゃありません。しかし、縄にマグロがかかったときとかかっていないときの負荷は全然違うんですよ。かかったとき、無理やりウインチで力を入れて巻き揚げたら、魚の口がちぎれたり、釣り糸が切れてしまう。やっぱり人の感覚が重要でした」

戦後、1950年代後半から日本のマグロ漁は全盛期を迎えた。それは主に遠洋の延縄船が担っていたのである。

「昭和後期、我が国の遠洋漁業は最盛期を迎え、その生産量は、ピークとなった昭和48(1973)年には400万トンに迫り、我が国の漁船漁業生産量全体の約4割を占めるまでになりました」(水産庁「漁業生産の状況の変化」より)

ここにある遠洋漁協のほぼすべてはマグロ船だ。遠洋に行って漁をして利益が上がる魚種はマグロくらいのものだ。そこで、昭和の海の男たちはアフリカ沖、ニュージーランド沖まで遠征したのである。むろん、いまでも遠洋に行っている漁師はいる。

■ラインホーラーの夢

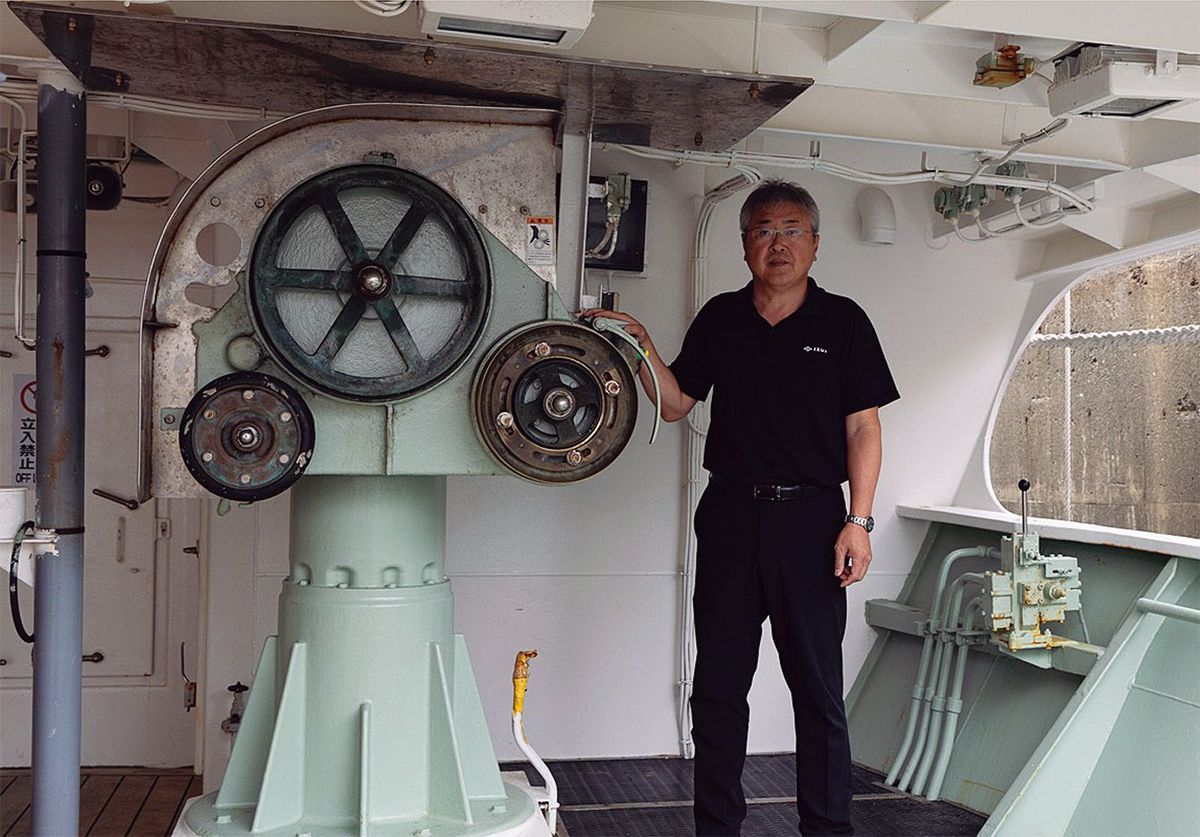

ラインホーラーは国内のほぼすべてのマグロ延縄船に装備された。輸出も好調だった。台湾、韓国をはじめ東アジア各国の延縄漁船に取り付けられ、マグロの水揚げに寄与した。

泉井鐵工所が創業して40年が経った1962(昭和37)年、ラインホーラーの製造販売台数が1万台を超えた。

当時、世界中で操業していたマグロ延縄船の9割以上にはイズイマークのラインホーラーがあった。

そして、時代は流れ、昭和から平成、令和となった。この間、アメリカ、ロシアをはじめ世界各国が200カイリ水域の設定を行ったことで、日本の遠洋延縄船はそれまで操業していた漁場から撤退せざるをえなくなる。また、水産資源の保護の機運が醸成され、漁業生産量の国別割り当て、禁漁の設定が進んだ。その結果、漁船のトン数制限が行われ、最盛期1500隻とされた日本のマグロ延縄船は令和の現在、150隻ほどしか残っていない。

北村は「ライバルも出てきたんですよ」と言った。

「中国はラインホーラーは作っていませんが、台湾では作っていました。今はもう特許が切れたからどこの国でもラインホーラーは作れます。しかし、ラインホーラーといえば今でもまだ当社のものです。『イズイ無くして、マグロ揚がらず』。当社が作った言葉ではありません。現場の漁師たちの言葉です」

泉井鐵工所の主力製品はラインホーラーだ。だが、それ以外の漁労機械、そして、ウインチも製造している。

創業者であり発明家、元漁師だった泉井安吉は1967(昭和42)年、65歳で亡くなった。マグロ漁の最盛期に天に召されたことは彼にとっては幸運だった。やはり、安吉は幸運が付いて回る男だった。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年8月30日号)の一部を再編集したものです。

----------

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』(プレジデント社)、『高倉健インタヴューズ』『日本一のまかないレシピ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ヨーロッパ美食旅行』『京味物語』『ビートルズを呼んだ男』『トヨタ物語』(千住博解説、新潮文庫)、『名門再生 太平洋クラブ物語』(プレジデント社)、『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』(ダイヤモンド社)など著書多数。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。旅の雑誌『ノジュール』(JTBパブリッシング)にて「ゴッホを巡る旅」を連載中。

----------

(ノンフィクション作家 野地 秩嘉 撮影=濱田智夫)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1森田剛「グルメ番組で食べず炎上」への強烈な違和感 演者以上に、放送した番組サイドに募る"懸念"

東洋経済オンライン / 2024年9月12日 20時20分

-

2近所の「無人餃子店」が閉店続きです。スーパーより「コスパ」が良いと思い利用していたのですが、あまりもうからないのですか? なぜ“大量閉店”しているのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月10日 4時30分

-

3時間帯によって「クレジットカード」の支払いを禁止する飲食店があるのはなぜ? れっきとした「ルール違反」ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月11日 4時20分

-

4代理店出向廃止、新指針に明記=不正招いた慣行是正―損保協

時事通信 / 2024年9月12日 21時57分

-

5嘆きの出張族、「1万円」では泊まれない東京のビジネスホテル…カプセルや郊外宿泊が常態化

読売新聞 / 2024年9月12日 17時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください