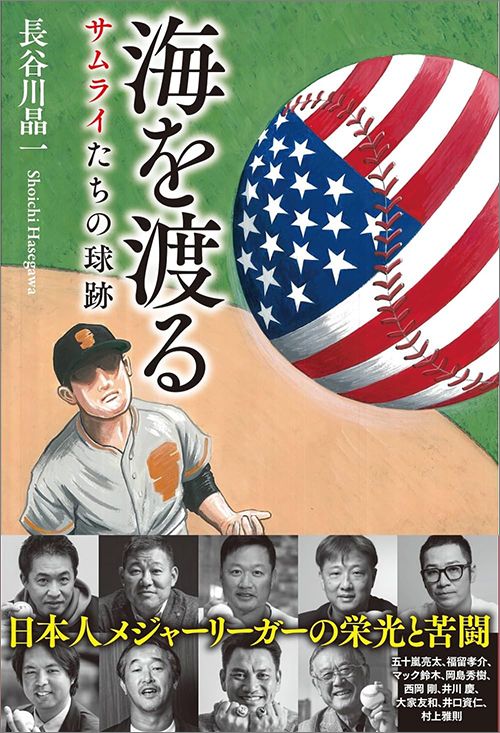

野茂英雄より30年以上早かった…黄色人種差別に立ち向かった「日本人初のメジャーリーガー」の名前

プレジデントオンライン / 2024年10月1日 17時15分

■プロ2年目、19歳でアメリカへ野球留学

1964(昭和39)年春――。

南海ホークス入団2年目を迎えていた村上雅則はアメリカに旅立った。入団時に鶴岡一人監督と交わした「アメリカに野球留学させる用意がある」という約束が早くも実行されたのだ。

この年のホークス投手陣は、エースの杉浦忠を筆頭にジョー・スタンカ、皆川睦男、森中千香良、三浦清弘など質量ともに充実した陣容を誇っていた。

結果的にこの年、ホークスはリーグ制覇を実現し、日本シリーズではセ・リーグ覇者の阪神タイガースを破って日本一となっている。

19歳の若手投手の力を借りずとも、ペナントレースを戦うだけの戦力は整っていた。

この年の春、プロ2年目19歳の村上、入団したばかりで18歳の高橋博、田中達彦の一行はサンフランシスコ・ジャイアンツの下部組織であるフレズノ・ジャイアンツがアリゾナ州フェニックスで行うキャンプに参加することとなった。

■若き日本の左腕は十分に通用した

羽田空港を離陸し、ハワイでの給油を経てサンフランシスコに到着した。すぐに球団事務所にあいさつに行き、60年にオープンしたばかりの本拠地・キャンドルスティック・パークを訪れ、さっそくマウンドに上がった。それまで日本の球場しか経験したことのない村上は「これが本場アメリカの最新鋭のスタジアムなのか」と感激を隠せなかった。

(いつの日か、オレもここで……)

漠然と抱いたその思いが、それから半年後にまさか現実のものになるとは、この時点ではまったく想像すらしていなかった。

すぐにスプリングキャンプが始まった。順調に日程を消化し、村上は1A相手に好投を見せた。自分でも驚くほど、相手打者は若き日本の左腕が繰り出すボールにとまどっている。高橋と田中は当初からルーキーリーグでのプレーが決まっていたが、村上はなおも1Aでプレーを続けることになった。

■チェンジアップという強力な武器を獲得

少しずつ、チーム内における存在感が高まっていく。

当初のプランでは3月にアメリカに旅立ち、6月に帰国する予定だったが、すでに村上はフレズノ・ジャイアンツで欠かせない選手となっていた。村上は三振の取れるピッチャーだった。その秘密はアメリカに着いてから覚えたチェンジアップにあった。

「日本びいきだったビル・ワール監督とはいつもピッチング談議をしていました。技術的なことよりも、むしろどのような場面でチェンジアップを投げるのが効果的なのか? どんなバッターに対してこのボールは有効なのか? こうした具体的なアドバイスをたくさんもらったことがとても役立ちました」

例えば、打者有利で打ち気にはやっているカウント1―0、2―0、3―0、2―1、3―1、あるいはフルカウントとなり積極的に打っていこうと考えている3―2のときにチェンジアップを投じると面白いように空振りが奪えた。あるいは、いわゆるスラッガータイプの打者にも打ち気を削ぐようなこのボールは有効だった。

こうした具体的なアドバイスは村上の技術向上の支えとなった。自信を持って投げ込んだチェンジアップが痛打を浴びたときはこんなアドバイスをもらっている。

「スピードボールを《1》だとしたら、君のチェンジアップは《0.5》だ。だから打者はゆっくり構え直して打つことができる。スローボールと言っても、《0.75》ぐらいで投げなければいけないんだ」

■20歳の誕生日、チームがセレモニーを企画

若かった村上は貪欲に知識を求め、驚異的なスピードで多くのものを吸収していく。進化は止まらなかった。

「ストライクゾーンは、日本よりもかなり低めを取っていました。自分では“決まった!”と思ったボールでも、“ボール!”と言われることも多かったけど、それもすぐに慣れました。しょっちゅうリリーフで投げていましたから、《習うより慣れよ》で、すぐに感覚をつかむことができましたね」

5月6日、この日は村上の20歳の誕生日だった。下宿先の日本人夫婦からはバースデーケーキが贈られた。さらに、チームもまた意外なプレゼントを用意していた。

「僕の誕生日である5月6日を《ジャパンデー》としてセレモニーを開いてくれることになったんです。日本からフレズノにやってきてまだ1カ月足らずで、そんなことまでしてくれました。いつもスタンドで観戦していたアメリカ人の老夫婦はわざわざ球場までお手製のケーキを持ってきてくれました。アメリカ人の優しさが身に沁みましたね」

■「村上」は発音しにくく、愛称は「マッシー」に

周囲が心配していたホームシックに陥ることもなく、食事を含めた環境面での不安も杞憂に終わった。

きっかけは、高校時代に毎週楽しみにしていた『ローハイド』だった。そして今、自分はアメリカにいる。西部劇ではなく、現代のアメリカを生きている。

学生時代から憧れていたアメリカでの生活は、自分でも驚くほど順調に進んでいた。何もかもが刺激的な毎日だった。

この頃から、現地の人々の間で「マッシー」という名前が定着していく。

アメリカ人にとって、「日本人の名前は発音しにくい」という。後に鈴木誠が「マック鈴木」となったように、村上雅則はアメリカでは「マサノリ・ムラカミ」ではなく、「マッシー村上」で通っている。

「何度も“オレの名前はムラカミだ”と言っても、アメリカ人にとって《ムラカミ》と発音することは難しいみたいで、《ミューラカミー》となってしまう。あるときは《マカロニ》なんて発音するヤツもいましたよ。いくら何でも《マカロニ》ではご先祖さまに申し訳がたたない(笑)。

《マサノリ》も似たようなもので、いくら繰り返しても《マンサノーリ》になってしまう。“だったら《マサ》でいいや”と思っても、その《マサ》もうまく発音できない。近くにいるときは《マシ》で、遠くから呼ぶときは《マッシー》となりました。」

■黄色人種への偏見がまだ残っていた時代

こうしたやり取りを何度も経て村上は悟った。

(あっ、《マッシー》なら、何とか発音できるみたいだぞ……)

この瞬間、現在でも通じる「マッシー村上」が誕生した。

積極的で、社交的で、何事にも臆することなくアメリカ社会に飛び込んでいく村上の姿勢はすでに現地の人々からも受け入れられていた。さらに、新たに「マッシー」の愛称も生まれた。あとはグラウンドで活躍するだけだった。

しかし、何もかもが順風満帆だったわけではない。

戦後も20年が経過しようとしていた。新しい時代の到来を満喫する一方で、旧態依然たる価値観もまた根強く残っていた。黒人差別と同様、黄色人種への偏見もあった。

「あれはジャパンデー後の試合でのことでした。練習のときから、あるチームメイトが私に向かって、“きついジョーク”を繰り返しました。初めは無視していたけれど、あまりにもしつこく、何度も何度も耳元で嫌味を言い続けていました……」

■チームメイトの態度が変わったきっかけ

村上が口にした「きついジョーク」とはもちろん、日本人蔑視の差別的発言だった。そして彼は行動に出る。試合前の国旗掲揚が行われているさなか、村上は一人だけ背を向けて座ったままで過ごした。国歌吹奏が終わるとともにチームメイトが「なぜあんなことをしたんだ?」と尋ねてくる。

「口々に、“どうしたんだ、何かあったのか?”と聞かれました。そこで私が事情を説明すると、“それとこれとは別問題だろう”と言われ、“わかった”と答えたことを覚えています。

私のそんな態度を見て、何か思うところがあったのでしょう。“マッシーはよっぽど傷ついているのだな”と理解したのかもしれません。これ以降、私に対してあからさまに侮蔑的な態度を取る選手はいなくなりました」

■スパナを投げられても決してひるまなかった

あるいは、こんな出来事もあった。村上本人が「スパナ騒動」と語る一件だ。

遠征の際にはバス移動を強いられた。早くて2時間、ときには8時間かかることもあった。村上は常に持参していた8ミリカメラで車窓をよぎるアメリカの田舎町の風景を記録していたため、常に前方の席に座っていた。

「確か、8時間かけてリノに移動するときのことだったと思います。つい、ウトウトしていたら頭に何かコツンと当たりました。目が覚めて後ろを振り返ってみても、みんな知らん顔。そんなことが何回か繰り返された後、私は勢いをつけて立ち上がりました……」

村上は後ろを振り返ることなく運転席に行き、そこにあったスパナを手に取った。そして、ゆっくりと振り返って、一人ずつにらみつけながら、「Are you?、Are you?」と聞いて回った。

「……こちらは本当に頭にきているわけです。スパナを握りしめたまま、“お前か、それともお前か?”と聞いて回ると、みんなおびえた顔で、“オレじゃない”と言いました。その数、20人はいたはずです。でも、ここでひるんだり、我慢したりすれば絶対につけこまれるし舐められる。“ここは強気で押し通すしかない”と思っていました」

■「ジャップと呼ぶな」と言ってくれた監督

結局、誰がやったのかはわからなかった。決してアジア人に対する嫌がらせではなく、単なる退屈しのぎのいたずらだったのかもしれない。けれども、その勢いに誰もが圧倒されていた。その瞬間、「勝った」と村上は思ったという。

村上にさまざまなアドバイスをしていた監督のビル・ワールはかつて、「読売ジャイアンツ」の名づけ親としても知られるフランク・オドールとともに来日経験があった。それ以来、親日家となり、村上に対しても親身になって接してくれていた。

「彼は日本びいきで、日本人の気質もよく知っていました。《ハラキリ》を例に挙げて、“サムライはいざというときには捨て身でぶつかってくる”とチームメイトに言っていたそうです。僕がいないときにはみんなを集めて、“マッシーのことを決して《ジャップ》と呼んではいけない”と諭していたということも後で知りました」

頼れる存在は何もなかった。すべてを独力で切り拓いていくこと、問題を解決していくことでしか自分の居場所を築くことはできなかった。

海を渡る、とはつまりは、そういうことだった。

弱冠20歳ながら、村上はアメリカで生きる術を身につけていく。次第に強くたくましくなっていく。強い者が勝つのか、勝った者が強いのか?

■今から60年前の9月、メジャー初デビュー

グラウンド内外での奮闘はこの後も続くことになる。

日本人として初めてメジャーリーグのマウンドに立った。9月1日、記念すべきメジャー初登板は1イニングを投げ、打者4人に対して、三振、センター前ヒット、三振、そしてショートゴロで切り抜けた。上々のデビュー戦だった。

「でも、本当に感激したのはその日よりも、翌朝の新聞を見たときでした。各紙大きな見出しで《日本人初のメジャーリーガー》と書かれていました。それを見たときはやっぱり胸が高鳴りましたね。

さらにその日からは、マイナー時代とは一転して一流のホテル、一流のレストランと待遇ががらりと変わりました。それだけメジャーリーガーは国民的英雄だということです」

■日系アメリカ人から寄せられた格別の祝福

初登板後、村上の下には銀の食器セットが届けられた。バットメーカーのルイスビル・スラッガーは投手の村上に対して、「バットの専属契約をしてほしい」とオファーする。その返礼として、左利き用のゴルフセットも贈られた。

ニューヨーク、フィラデルフィア、ピッツバーグと転戦して本拠地サンフランシスコに戻った。このとき空港には現地のアメリカ人だけでなく、多くの日系人が村上の快挙を祝福しに集まっていた。鬱屈した思いを抱えていた日系アメリカ人にとって、村上の快挙は心から誇らしかったのだ。

村上には、今でも忘れられない思い出がある。

■「日本人メジャーリーガー初退場」寸前だった

「ドジャースタジアムで試合をしたときのことです。明らかなストライクなのに判定はボール。それで、2~3歩アンパイアに歩み寄って、“Why?”って言ったんです。そうしたら、こちらに向かって何やらまくし立ててくる。

私としては何を言っているのかわからないから、“しょうがないや”って背中を向けて、センターバックスクリーンを眺めながら、“フーッ”って深呼吸して落ち着こうとしました。

そのときに、ロジンバッグをポーンと、空高く放り投げたんです。5~6メートルは投げたんじゃないかな。かなり高く放り上げました。すると……」

村上の一連の態度を見て、アンパイアは「審判に対する侮辱行為だ」と受け取った。気がつけばホームとマウンドの中間地点までやってきていた。キャッチャーが必死に「彼は日本人なんだ、まだ若いんだ、英語がよく理解できないんだ」となだめていた。

「……とにかく私に対して怒っていました。で、“もう一回やってみろ、次は退場だぞ!”という意味のことを言いました。それで無事に試合は再開したんだけど、今から思えばあのとき退場になっていればよかったよね。そうすれば、《日本人メジャーリーガー退場第一号》となれたのにね(笑)」

村上はケラケラと楽しそうに笑った。しかし、この話には後日談がある。

■アメリカ人審判に「ノー」と言った重み

「当時のアメリカは、ホームチームの試合はテレビ中継しないんですけど、ビジター戦だけは中継するんです。というのも、“ホームの試合は球場に足を運んでください”という考えがあるから。だから、この日の試合は地元のサンフランシスコでは中継されていました。

そして、遠征から戻ってきて、ダウンタウンの日本食レストランに行ったんです。すると、向こうから日系人のおじいさんがやってきて、泣きながら握手を求められました」

まったく状況がつかめなかった。けれども、老人の言葉ですべてを理解した。彼は村上にこんなことを告げた。

「私たちは戦争によって財産を没収されて、戦争中には施設に隔離収容されました。アメリカ人には絶対に“ノー”とは言えませんでした。彼らが“黒だ”と言えば、たとえ白でも、“黒だ”と言わなければならなかった。

だけど、マッシーは国技であるベースボールの世界で、アメリカ人の審判に対して、ハッキリと“ノー”と言ってくれた。この20年間の私たちの胸のつかえがようやく取れました……」

アメリカで闘っていたのは村上だけではなかった。

戦前からアメリカで暮らし、戦中戦後の激動の時代を過ごしてきた現地日系人もまた必死に闘っていた。村上の活躍は、決して自分のためだけでも、日本で待つ家族やホークス関係者のためだけでもなく、故郷を離れ、異国で暮らす多くの人々の光となっていた。

誰もが村上の左腕に自身の希望を、未来を託していたのだ。

----------

ノンフィクションライター

1970年、東京都に生まれる。早稲田大学卒業後、出版社勤務を経て、2003年からノンフィクションライターとして、主に野球をテーマとして活動を開始。主な著書として、1992年、翌1993年の日本シリーズの死闘を描いた『詰むや、詰まざるや 森・西武vs野村・ヤクルトの2年間』(インプレス)、『プロ野球語辞典シリーズ』(誠文堂新光社)、『プロ野球ヒストリー大事典』(朝日新聞出版)などがある。また、生前の野村克也氏の最晩年の肉声を記録した『弱い男』(星海社新書)の構成、『野村克也全語録』(プレジデント社)の解説も担当する。

----------

(ノンフィクションライター 長谷川 晶一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本球界に喝! 大谷「三冠王」で歴史変えろ!! コーチが水、小学校じゃないんだよ 話の肖像画 元プロ野球選手・張本勲<30>

産経ニュース / 2024年12月31日 10時0分

-

時代を動かした野茂英雄と大谷翔平 30年の時を越えドジャースで巻き起こした熱狂

スポニチアネックス / 2024年12月28日 8時3分

-

23年で1万1122打席 楽しんだことは一度もない 野村さんと口論「アホか。お前」 話の肖像画 元プロ野球選手・張本勲<26>

産経ニュース / 2024年12月27日 10時0分

-

ソフトバンク・上沢 新天地で「再構築」 「熱意に心打たれた」古巣のライバル球団でらしさ取り戻す

スポニチアネックス / 2024年12月27日 5時2分

-

《佐々木誠の巻》細かい気遣いと面倒見の良さが随一の兄貴分…首位打者争いでは逆に僕が気負って円形脱毛症になった【ホークス一筋37年 元名物広報が見た「鷹の真実」】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年12月7日 9時26分

ランキング

-

1赤信号で停車中の「スマホ操作」は違反? 運転中は絶対ダメだが…止まってると? 元警察官が解説

くるまのニュース / 2024年12月31日 18時10分

-

2メルカリで販売価格から送料を引いたらマイナスに……この場合送料はどうなりますか?

オールアバウト / 2024年12月31日 21時5分

-

3【ダイソー】コスパ抜群の「多機能マルチペン」は1本持っておきたい逸品! なんとドライバーの機能も!?

オールアバウト / 2024年12月31日 17時30分

-

4知らないと「免許返納」ですよ!? 道路にある謎の「青い斜めライン」の重要すぎる意味とは 無視したら「あおり運転」の被害にも!? 何を注意すべきなのか

くるまのニュース / 2024年12月30日 21時10分

-

5年末ジャンボ10億円は誰の手に 抽せん会、ファン千人が固唾のむ

共同通信 / 2024年12月31日 16時19分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください