「アナ雪」に「おしゃべりな雪だるま」を登場させる巧妙さ…子ども向けのディズニーが「世界一」を獲れた真の理由

プレジデントオンライン / 2024年11月1日 17時15分

※本稿は、中澤一雄『ディズニーとマクドナルドに学んだ最強のマネジメント』(宝島社)の一部を再編集したものです。

■なぜライセンス・ビジネスでここまで成功できたか

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの日本法人であり、ディズニーの主力商品である「コンテンツ」を扱う会社です。

ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ、ピクサー・アニメーション・スタジオなどをはじめとするさまざまなスタジオの作品の配給、アメリカ本社が所有するキャラクターのライセンスビジネスやディズニーチャンネルなどの配信などを手がけています。

ウォルト・ディズニー・カンパニーの最大の特徴は、そのコンテンツの持っている力とその価値を最大限に引き出す経営手法にあります。それによってウォルト・ディズニー・カンパニーは、ライセンス・ビジネスにおいて世界で最も成功した企業になったのです。

では、その経営手法についてこれから説明していきたいと思います。私がウォルト・ディズニー・ジャパンに在籍していた当時、アメリカのウォルト・ディズニー社は、以下の4つの部門に分かれていました。

② モーション・ピクチャー(映画)部門

③ テレビ部門(ABC、ESPN)

④ コンシューマープロダクツ(商品ライセンス)部門

ちなみに、ディズニーストアはコンシューマープロダクツ部門の管轄でした。

■コンテンツ産業の帝王に

ディズニーは2023年には総売上約888億ドル、約13兆円もの売上を達成しました。このうち、テレビ部門ではディズニープラスのストリーミング・サービスが会員数1億5000万人を突破、Huluも4800万人もの会員数を誇ります。まさに時代に即したストリーミング・サービスで、巨大な売上を計上しているのです。

そして、モーション・ピクチャー部門では、2005年にウォルト・ディズニー・カンパニー最高経営責任者に就任したボブ・アイガーが驚くべき経営手腕を発揮し、2006年にはピクサー・アニメーション・スタジオを、2009年にはマーベル・コミックを、2012年にはルーカス・フィルムを、2018年には20世紀スタジオ(21世紀フォックス)を買収し、そのすべてをウォルト・ディズニー・カンパニーの子会社とするに至ったのです。

世界の名だたる映像制作会社・コンテンツ制作会社がディズニーの傘下に入ることとなりました。今や、ピクサー映画も、『スター・ウォーズ』も、『アベンジャーズ』も、すべてディズニーが所有するフランチャイズとなりました。

まさに、ウォルト・ディズニー・カンパニーはコンテンツ産業の帝王と呼ぶにふさわしい地位にまで上り詰めたのです。

■ディズニーにとって重要な「買収劇」

例えば、最近のディズニーアニメーションはピクサー・アニメーションとともにほぼ毎年アカデミー賞を受賞しています。特に、これまで合計12作品もの長編アニメーション映画がアカデミー賞を受賞しているピクサーがディズニー傘下に入ったことは非常に大きかったと思います。

このピクサー買収において立役者となったのが、ボブ・アイガーでした。もともとピクサーはルーカス・フィルムのコンピュータアニメーション部門として設立され、その後、アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズが買収し、大株主となっていました。つまり、ピクサーの事実上の創業者はスティーブ・ジョブズでした。

1995年、ピクサーがわずか3000万ドルで制作した『トイ・ストーリー』が全世界で3億9400万ドル以上の興行収入を上げる大ヒットとなると、ピクサーは一躍、コンテンツ制作企業として世界的に知られるようになります。

当時から、ピクサーとウォルト・ディズニー・カンパニーは良好な協力関係を築いていましたが、2006年の前年に、ディズニーの最高経営責任者に就任していたボブ・アイガーの交渉が実り、ピクサーはディズニーに74億ドルで買収されます。

これが、現在のディズニー社にとってきわめて重要な買収劇となったのでした。

■日本企業のM&Aが絶望的に下手な理由

ボブ・アイガーの交渉哲学は、たいへん興味深いものです。彼は、ほとんどのケースにおいて、企業価値とそれほど変わらない買収価格を提示します。つまり、企業価値よりも大幅に価格を下げて安く買いたたこうとするような交渉はせず、数字のごまかしなどもしないということです。そんなことをすれば、交渉相手が「敵」に変わってしまうリスクがあるからです。

また、ボブ・アイガーは企業を買収する際に、買収される側の企業に対してその会社の文化をそのまま残すということを約束していました。文化や社風をそのまま残すだけでなく、ディズニー本社から取締役を派遣するようなことすらしないというのです。

一方、日本企業は企業の買収が絶望的に下手です。銀行や保険会社の合併では、無駄を省くことがまったくできず、社名ですらもどんどん長くなっていきます。みずほ銀行が合併によるシステムの複雑化から大きなシステム障害を起こしたのは記憶に新しいでしょう。

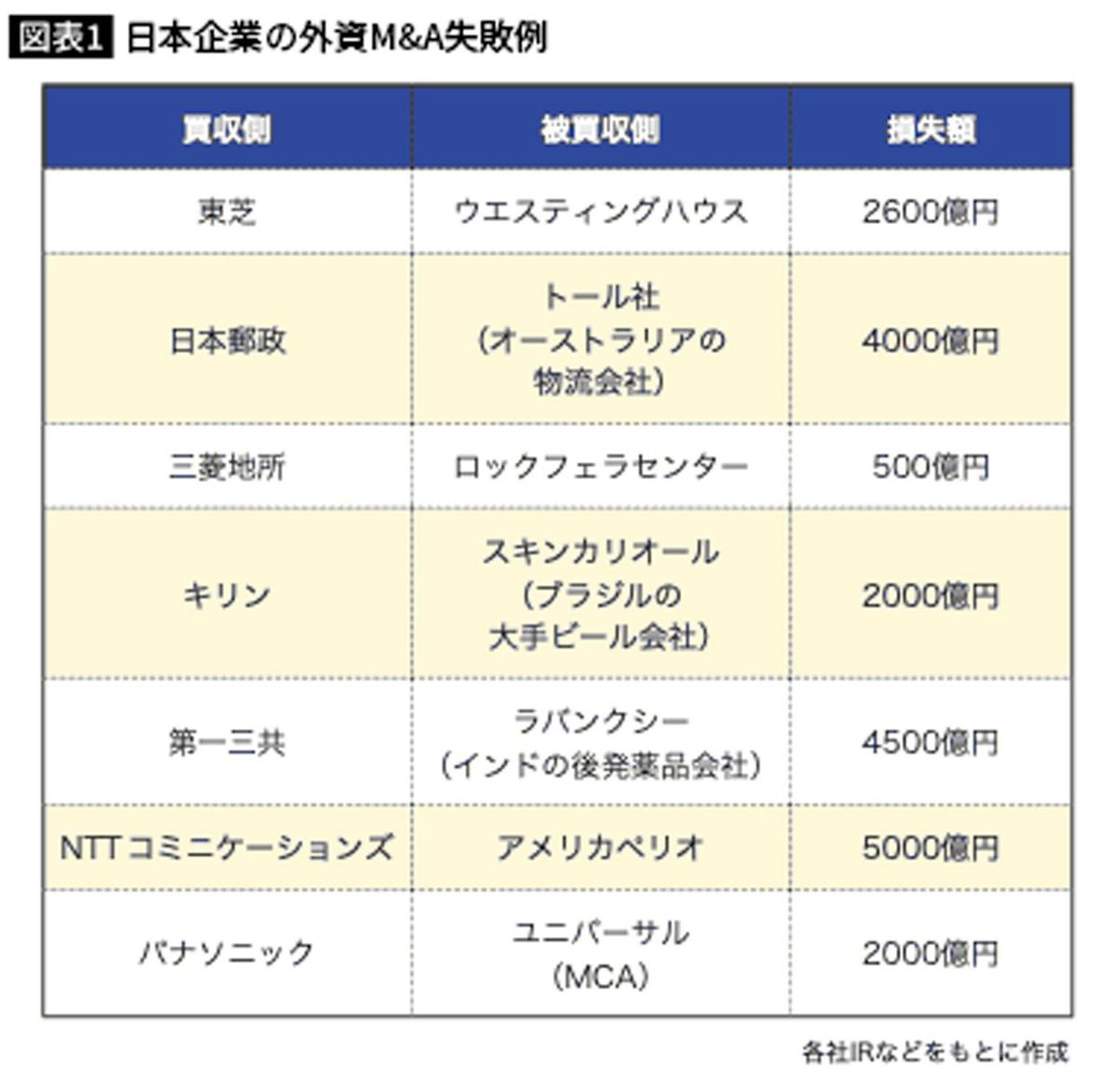

また、外資企業を買収する場合でも、企業に自社の社員を放り込み、自社の文化や社風を押し付けてしまうのです。そもそも買収先の企業を見る目が日本企業にはありません。そのため、多くの日本企業が外資企業のM&Aに失敗しています(図表1参照)。

■買収する企業の文化・社風はそのままに

話をボブ・アイガーの交渉哲学に戻しますが、とことん誠実に交渉相手と向き合うのがボブ・アイガーのやり方でした。こうした哲学に裏付けられた誠実な交渉姿勢が次々に功を奏し、ボブ・アイガーは現在の巨大なコンテンツ帝国とも言うべきウォルト・ディズニー・カンパニーを作り上げたのです。

こうしてディズニーは、ピクサー、マーベル・コミック(40億ドル)、ルーカス・フィルム(40億5000万ドル)、21世紀フォックス(713億ドル)と次々にコンテンツ制作企業を手中に収めたことにより、複数のブランドを常に抱えている状態になりました。

これは、経営にきわめて高い安定性を確保できるというメリットの他にも、非常に大きなメリットがあります。買収する企業の文化・社風などをすべて残したため、ピクサーにしても、マーベル・コミックにしても、それぞれの独自性を保ちながら、ブランドを発展させていくことができるわけです。

要するに、ディズニー傘下ではあるものの、すべての企業をディズニー色に染め上げてしまうわけではないので、幅広い視聴者層に対して訴求するコンテンツを作ることができるようになるのです。逆に買収先の優秀な人材をディズニー本社に呼び、その独自性を取り入れることすらあります。

■完璧なビジネススキーム

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、完璧とも言えるビジネススキームを有しており、それによって継続的に全世界で利益を上げています。彼らのビジネススキームは、「各事業部門のシナジー効果」を軸に考えられています。

例えば、日本における『アナと雪の女王』の例を見てみましょう。「アナ雪」は、まずモーション・ピクチャー部門が制作した映画が大ヒットしました(日本だけで興行収入250億円)。そして、そのDVD、CDなどの関連商品がそれぞれ200万枚以上のヒットとなり、ライセンス商品も売れて1000億円以上の上代売上を稼ぎ出しました。

それ以外にも、ゲーム(ツムツムなど)やコンテンツの二次使用、テレビ地上波放映(興行収入の約10%で、放送局に1回分の放映権を売却)、最後にパーク部門が東京ディズニーシーに「アナ雪」のアトラクションをオープンするという流れで収益を上げていきます。つまり、ディズニーのビジネススキームは、コンテンツを上流としてカスケードダウン(川上から川下へ)していく形になっているのです。

優良なコンテンツさえ作ることができれば、それによって部門間のシナジー効果が自然と生まれ、収益が上がっていきます。

■ディズニー本社によるヒットはなくても安泰

逆に言えば、最近のディズニーが業績不振になっているのは、映画のヒットが出ていないためでもあります。しかし、ディズニー本社のヒット作品はなくても、買収した子会社がヒット作を連発してくれていますので、ディズニーはこれからも安泰だと言えると思います。

ディズニー傘下の関連企業が制作した映画が、いかにヒット作ばかりであるかは、全世界映画興行収入のランキング(図表2参照)を見れば一目瞭然です。興行収入トップは、2009年の『アバター』の29.237億ドルで21世紀フォックスの制作、2位が2019年の『アベンジャーズ/エンドゲーム』の27.994億ドルでマーベルの制作でした。

ディズニー制作の映画は9位の『ライオン・キング』だけですが、10位中8.5本がディズニー傘下の制作作品なのです。ディズニーは、まさに映画界を席巻していると言っていいでしょう。

■キャラクターの持つ力を重要視

ディズニーは世界のブランドランクで常にトップ10に入るほど、そのブランドはとてつもなく強い力を持っています。なぜ、ディズニーのブランド力はこれほどまでに強力で、全世界で影響力を持ち続けることができているのでしょうか。

ウォルト・ディズニー・カンパニーのミッションは、ホームページによれば、「世界中の人々を楽しませ、知的好奇心を満たし、ひらめきと感動をお届けすること。象徴的なブランド、クリエイティブな精神、革新的な技術を生かして比類なきストーリーテリングの力を発揮し、世界最高峰のエンターテインメント企業であり続けます」と書かれています。

この言葉には、ディズニーが世界一のエンターテインメント企業、コンテンツ企業であり続ける理由が凝縮されているように思います。このミッションを遂行するために、ウォルト・ディズニー・カンパニーが取り組んでいる手法、ブランド戦略とはどんなものなのでしょうか。

まず、ディズニーは、キャラクターと、キャラクターの持っている力を非常に重要視しています。なぜなら、全世界の顧客、ディズニーファンたちは、愛すべきキャラクターとのタッチポイント(接点)を欲しているからです。

顧客はストーリーを通してキャラクターを愛するのです。そして、そのキャラクターへの愛に応えるために、ディズニーはそのキャラクターと顧客との接点を可能な限り増やし、満足させようとしているのです。

■全部門を挙げてキャラクターにフォーカス

一本の映画を、ディズニーがリリースするとします。すると、その映画が話題になると、間を置かずにディズニーは映画のキャラクターを使ったさまざまなグッズ、書籍、ゲーム、DVDやブルーレイ、専門サイト、東京ディズニーランド&シーでのアトラクション、ディズニー・チャンネルでの放送など、実に多岐にわたる横軸の展開を繰り広げるのです。

そのようにして、その映画の1作目で、全世界の顧客と接点を作ることができれば、2作目、3作目をリリースした時に、1作目で反応してくれた顧客が反応してくれるようになります。そのために絶対に不可欠なのが、コンテンツの質の高さになります。ちなみに、こうした横軸展開をする、焦点を当てるべきキャラクターは、ターゲット層ごとに決定されます。

小中学生にはこのキャラクター、特に男の子にはカーズなどのキャラクター、女の子にはプリンセスなどのキャラクターなど、性別ごとに焦点を当てるキャラクターを変えることもあります。また、20代女性にはこのキャラクター、30代女性にはこのキャラクターなど、幅広い年齢層に向けて、最も効果的なキャラクターを選定し、全部門を挙げてそのキャラクターにフォーカスするのです。

また、人間のキャラクター商品は売れないので、人間がメインのアニメーションの場合、作品を作る段階で必ずかわいい動物のサブキャラクターを用意します。『アナと雪の女王』における雪だるまの「オラフ」、トナカイの「スヴェン」が良い例です。

■ディズニー映画では「風邪薬」が登場しない

ディズニーのブランドが世界中で大きな影響力を持っている理由に、「子どもに悪影響を及ぼすものは一切行わない」というポリシーがあります。

子どもに悪影響のあるコンテンツを作ってしまうと、親御さんは当然それを子どもに見せないようします。そうなると、子どもも大人もディズニーを見ないということになってしまい、ブランド力は弱くなる一方です。

ですから、子どもに悪影響のあるものは作らないということを、ディズニーは徹底しています。例えば、タバコはディズニーの映画には出てきません。それだけでなく、風邪薬も出てこないのです。

お酒すら、ディズニーの映画には登場しません。なぜなら、子どもが家にあるお酒を間違えて飲んでしまったら大変なことになるかもしれないからです。子どもの誤飲を防ぐという意味で、お酒自体を登場させないのです。

また、セクシャルな内容、暴力的な内容もディズニーの映画には登場しません。しかし、これは傘下のマーベルなどには適用されません。マーベル・コミックのヒーローたちは、敵を倒すために暴力を振るうのが当たり前であり、ディズニーの基準を押しつけてコンテンツがつまらなくなってしまっては元も子もないからです。

■ブランドごとのカラーを大切に

ディズニーは、さまざまなブランドを傘下に置いていますが、そのブランドごとのカラーは重んじています。セクシャルで暴力的な内容を含むなら、傘下の別のブランドに作らせ、そのブランドの映画のポスターには「ディズニー」のロゴは一切載せないようにするのです。

マーベル・コミックのファンには、マーベルがディズニーに買収されたことによって「ディズニー化」してしまうことを嫌がる人もいるので、マーベルの作風に関してはノータッチを貫いているのです。そうすることによって、ディズニーのブランドイメージも、傘下のブランドイメージも、双方を守ることができます。

■ストリーミングサービスに期待が高まる

ウォルト・ディズニー・カンパニーではディズニープラスというストリーミング・サービスを運営しています。加入人数は全世界で1億5000万人にもなりますが、現在は赤字で苦労しています。しかし、競合となるテレビの視聴率は格段に下がっているため、今後はストリーミング・サービスの需要が高まっていくことでしょう。

テレビシリーズと言えば、現在のディズニーを形作ったともいうべき最高経営責任者のボブ・アイガーは、実はもともとアメリカの三大ネットワークの一つ、ABCというアメリカの放送局のお天気おじさん(お天気お兄さん)でした。テレビの気象情報を紹介する仕事に携わっていたのです。

その後、ABCの中で出世して社長にまで上り詰め、その時に『ツイン・ピークス』などのテレビドラマをヒットさせたという経歴を持っています。そのボブ・アイガーがディズニーを率いているため、今後はディズニープラスを中心にストリーミング・サービスをますます充実させていくのではないかと期待しています。

----------

KUREYON代表

1950年、奈良県生まれ。同志社大学工学部電子工学科卒業後、1973年4月、日本マクドナルド(株)に入社。オペレーション部門のディレクターやマーケティング部門のシニア・ディレクターを歴任。米国マクドナルド社本社に3年間勤務。POSや「メイド・フォー・ユー」システムの開発に関わる。1999年、ディズニーストア・ジャパン(株)にストア・オペレーションのディレクターならびにマーケティング、セールス・プロモーションのディレクターとして入社。3年間で事業規模を2倍にするなど経営再建に手腕を振るい、総責任者として活躍。2004年、日本ケンタッキー・フライド・チキン(株)取締役執行役員常務に就任。2008年4月、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)のライセンス部門・コンシューマープロダクツ日本代表に就任。「おとなディズニー」の導入による消費者ターゲットの拡大などにより、7年連続で部門の増収増益を達成。2015年10月、ウォルト・ディズニー・コリアのマネージング・ディレクターに就任。2016年8月より、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)の各事業部門の統括責任者として、シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデントに就任。2018年1月より、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)の相談役に就任。2018年6月、大幸薬品(株)の社外取締役に就任。2019年9月、常勤監査役に就任。2020年6月、専務取締役に就任。2022年3月に退任し、2024年現在、複数の上場企業の顧問を務める。また、コンサルティング会社(株)KUREYONを立ち上げ、代表取締役に就任。著書に『外資の流儀 生き残る会社の秘密』(講談社現代新書)がある。

----------

(KUREYON代表 中澤 一雄)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

柳楽優弥&笠松将らも参加!「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024」開催

cinemacafe.net / 2024年11月20日 20時0分

-

ディズニー新情報が続々発表される「ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC2024」シンガポールで開幕

映画.com / 2024年11月20日 16時5分

-

米ディズニー、24年第4・四半期の利益が予想上回る

ロイター / 2024年11月15日 3時48分

-

こんなに「大人が集まるディズニーランド」は日本だけ…子ども向けだった「雑貨」を日本人女性が夢中で買うワケ

プレジデントオンライン / 2024年10月31日 17時15分

-

マックの「バリューセット」が刺さるのは日本人だけ…「210円は高いが、200円なら買う」を見抜いたV字回復の秘策

プレジデントオンライン / 2024年10月29日 17時15分

ランキング

-

1クリスマスケーキに異変…『卵』の価格高騰止まらず 夏の猛暑の影響で今後は鳥インフルエンザによる卵不足の恐れも

東海テレビ / 2024年11月21日 21時22分

-

2業績悪化の日産、アメリカでの希望退職に1000人が応募か…世界で9000人削減方針

読売新聞 / 2024年11月21日 22時2分

-

3食用コオロギ会社、破産へ 徳島、消費者の忌避感強く

共同通信 / 2024年11月22日 1時18分

-

4さすがに価格が安すぎた? 『ニトリ』外食事業をわずか3年8カ月で撤退の原因を担当者に直撃「さまざまな取り組みを実施しましたが…」

集英社オンライン / 2024年11月21日 16時49分

-

5為替相場 22日(日本時間 9時)

共同通信 / 2024年11月22日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください