ずっとスーパーの言いなりだった…1日600個売れる"豆腐のパフェ"を生み出した「田舎の小さな豆腐店」の逆転劇

プレジデントオンライン / 2024年11月2日 10時15分

■県外、海外からも訪れる人気の豆腐店

「ごどうふ」と言われる豆乳もちの上に、自家製の豆乳で作ったソフトクリーム。その山の麓には、豆腐白玉が添えられており、上から黒蜜と黄粉がかかっている。さっぱりとした口当たりの豆乳ソフトは、ほのかな甘みを感じる。ごどうふと豆腐白玉のもっちりとした食感は癖になる。

「やさしい味がする。なんか懐かしい、おばあちゃんちを思い出す」。隣の席でパフェを口にした女性客が目を細めていた。

佐賀県嬉野市に、1日に600個のパフェを売る「豆腐店」がある。

店が開いている9時から18時までの間、1分間に1個のペースで売れ続けていることになる。このパフェの虜になった芸能人が通うことでも知られており、県外や海外からも客が訪れる。

オーナーは、「佐嘉平川屋」(同県武雄市)3代目社長の平川大計(ひろかず)さん。1950年に祖父が創業した豆腐店で、平川さんが入社した2000年は倒産寸前まで追い込まれていた。

2006年に社長になると、これまでの卸中心の事業からBtoC事業へとシフトして、これまでの儲からない豆腐店の収益構造を大きく変えた。豆腐の販売を依存することで生じていたスーパーとのいびつな力関係を改め、2024年7月期には、売り上げを2000年比7.8倍までに成長させた。

■キャリア官僚から豆腐店へ

2000年5月の連休明け、東京・霞ヶ関にある国土交通省のオフィスに出勤した平川さんは、すぐさま上司の席へ向かった。入省して3つの部署を経験した5年目のことだった。

「爆弾発言していいですか? 辞めていいですか」

単刀直入に伝えた。

「は? 何言ってんの」当然のように慰留されるも、決意が揺らぐことはなかった。

九州大学工学部土木工学科から国家公務員採用I種試験に合格し、官僚として運輸省(現・国土交通省)へ入った。退職に迷いはなかったのだろうか。

「今になって考えてみれば官僚になりたかったわけじゃないんです。高校時代、ちゃんと勉強していたらもっといい大学にいけたんじゃないかって……俺はもっとできるってことを証明したくて公務員試験を受けたんです。それに役所は、上司を見て永田町を見て、上に決められたものを作る世界。自分を表現できる場所ではなかったんです」

退職を切り出して3カ月後の7月末、国土交通省を退職。家業の豆腐店にもどるつもりはなかった。平川さんには、やりたいことがあった。

キャリア官僚としての道を歩んできた平川さんに、なにがあったのだろうか。その歩みをたどる。

■「豆腐屋にだけはなりたくなかった」

1971年、佐賀県武雄市に生まれた平川さんの実家は、祖父から続く豆腐店だった。豆腐職人の父を母も支えていた。

父は「頭が悪ければ豆腐屋になってもいいけど、他に行くところがあるならそっちへ行け。豆腐屋になんかならなくていい」と息子に話していた。中学生のころから店の手伝いをさせられてきた父は、しぶしぶ豆腐店を継いだ。朝早くから白い長靴に前掛け姿でトラックに乗り込み、得意先に豆腐を届けてまわる両親を見て育った平川さんもまた、「格好悪い豆腐屋にだけはなりたくない」と思っていた。

地元の進学校から九州大学工学部土木工学科に進むと、「大きくて長く残るものを作りたい」と、橋やトンネルなどの構造物を学べる学部を専攻した。大学院を修了するころには、「よりスケールの大きなものを作る方が楽しそう」と考えるようになった。「まちづくり」に携わる仕事に就こうと、1996年、運輸省へ入省した。

新潟でトンネルの耐震設計や意匠設計を担当すると、1997年、霞ヶ関本省へ異動。港湾局では、深夜2~4時まで働きタクシーで帰る日々が、2年以上続いた。仕事に追い込まれた平川さんは、新宿パークハイアットビルの最上階ラウンジから東京の街を一望しては、「いつかこんな居心地のいい空間を作りたい」と思いを馳せた。

その後、航空局での業務は落ち着き、先の人生について考えるようになった。時は、ITバブル。堀江貴文をはじめとした同世代の起業家たちが脚光を浴びていた。

■腰掛けのつもりだったが…

27歳の時、転機が訪れる。

当時の交際相手(現在の妻)の弟が、事故により亡くなったのだ。身近な若者の突然の死は、平川さんに大きなショックを与えた。

「元気に生きていても人はいつ死ぬかわからない。人生を振り返った時に、本当に今の生き方でよかったと思えるんだろうかと考え始めたら、いてもたってもいられなくなって。起業して自分の可能性を試したいという気持ちが止められなくなったんです」

2000年5月、連休明けに上司に退職を申し出た。

その時は、実家の豆腐店で1年経営を学んだ後、東京へ戻ってITで起業し、稼いだ資金でリゾートを作ろうと考えていた。豆腐店は、あくまでも腰掛けのつもりだった。それでも、決算書や会社の資料を見せてくれた父は、息子が会社をサポートすることを、いち経営者として喜んでくれているようにも感じられた。息子の将来を案じる母からは、「帰ってくるな」と泣かれた。

■頑張るほど儲からない

2000年8月、営業部長として入社した。数字を分析して経営状態を把握していくと、状況が思っていたより厳しいことがわかってきた。

入社する3年前、主力取引先の地元スーパーが倒産し、売り上げの約4割を失った。売り上げを支える絹豆腐や木綿豆腐といった安価で大量に販売する商品の売り場がなくなることは、豆腐店にとって死活問題だった。売り場を開拓しようと卸経由で取引を増やした結果、金払いの悪い取引先が増え滞納や未払いが発生していた。

この時、会社は実質、債務超過に陥っていた。金融機関からの借入も断られ、毎月の借金を返済するために父は、消費者金融から借りていた。月末になると督促の電話が鳴った。目の前の1カ月を乗り切れるかどうかすら見えない状況に、母はげっそりしていた。

苦しんでいたのは実家の豆腐店だけではなかった。

厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、豆腐製造業の営業施設数は1960年のピーク時には5万施設以上あったが、2020年には5319施設まで減少。それ以降も毎年300施設以上が減り続け、最新の2023年には4272施設にまで落ち込んでいる。

小さな資本で事業を始めることができ日銭を稼げる豆腐店は、戦後に広がった。地域には複数の豆腐店があり、日持ちしない豆腐は近所で買うのが当たり前だった。製造技術が向上し賞味期限が長くなると、豆腐を遠くまで運べるようになった。スーパーのチェーン展開が進むとメーカー間で価格競争が激化した。

■スーパーとのいびつな関係

こうした状況に、忖度する豆腐店も少なくなかった。スーパーに値下げを要求されずとも、取引を切られることを恐れ、自ら値下げに踏み切る。値上げ交渉などもってのほかだった。

大豆や電気代の価格など生産コストが上がっても、豆腐店には価格決定権などない。薄利多売で生き残ることができない中小の豆腐店は、廃業するしかなかった。

入社して間もないころの出来事を平川さんは、今でも覚えている。

あるスーパーの担当者から「棚卸しを手伝ってほしい」と呼び出された。夕方スーパーへ行くと、大手メーカーの営業担当者と町の豆腐店、同じく特売品として売りに出されることの多い牛乳や卵のメーカーが集められていた。豆腐の棚だけではなく、すべての商品の棚卸しを行う作業は、翌朝まで続いた。

店舗の清掃活動にも駆り出された。

「あの豆腐屋は来てないから、うちに商品入れなくていいな」

小声で交わされるスーパーのバイヤーの言葉に、いびつな力関係を感じた。

「このままでは終わらない……」。平川さんは、静かに前を向いた。

入社して2カ月ほど経ったある日、会社を存続させるために、数百万円の融資の保証人になった。

「大口取引先のスーパーが倒産して創業以来のドン底から、ちょうど這いあがろうとしているタイミングでした。このまま会社を潰すのか不渡りを出すのか、サインするのかと言われたら……サインするしかないですよね。もう後戻りはできないと覚悟を決めました」

■「温泉湯豆腐」の通販で活路を見いだす

会社の建て直しを決意した平川さんは、父親の代から取り組んでいた通信販売に着目した。利益率が高く、資金回収も早い。そして何よりも、自由に価格を決めることができる。スーパーなどの量販店への依存度を減らすために、卸中心の事業から消費者に直接届けるBtoC事業へと大きく舵を切った。

父が通販を始めたのは1989年。一番の売れ筋は「温泉湯豆腐」だった。

隣町にある温泉地、嬉野温泉の旅館で定番料理としてならぶ「温泉湯豆腐」を、取引先のスーパーからの依頼を受けて商品化したもの。温泉水で調理した豆腐が溶けて白濁し、ふわふわ、とろとろになる豆腐料理だ。当時、嬉野の豆腐店は旅館への卸で余力がなかったことから、武雄の父のもとに話がきたという。

当時、売り上げ全体の5%ほどだった通販を伸ばすために平川さんは、「ブランド」の浸透に力を入れた。「弱小メーカーが生き残るためには、ブランディングしかなかった」と平川さんは、語る。

まず全国の消費者に向けて豆腐を届けるため、「地域性」を打ち出すことにした。まずは屋号を「平川食品工業」から地名を入れた「佐嘉平川屋」に変えた。通販用のホームページを開設し、オンラインでも受注ができるようにした。

■新商品とコストカットで黒字になったが…

リピーターを増やすために、購入してくれた人に送るチラシの中身も改めた。商品と価格のみが記載されていたものに、「温泉湯豆腐の歴史や作り方、食べ方、作り手の想い」を一枚の紙にまとめ、同封することにした。

コスト削減にも動く。1個400円で外注していた通販用「温泉湯豆腐セット」の箱詰めを内製化。送料の価格交渉により、粗利が3割から6割へと倍になった。さらに大手飲食チェーンに、「ごどうふ」が採用される幸運も重なった。

一歩つまずけば倒産するかもしれないという状況で、値下げ以外、思いつくことはなんでもやった。お歳暮シーズンは、従業員総出で、徹夜の箱詰め作業に追われた。入社して3年が経つころには、売り上げは2倍近くに増え、廃業寸前の会社は黒字転換を遂げた。

しかし、次なる試練が平川さんを待ち受けていた。

通販で「温泉湯豆腐」が売れ出すと、他の業者も真似を始めた。平川さんは差別化を図るために大豆をすべて佐賀県産に変えた。

すると2004年、県産大豆の不作による「大豆ショック」に見舞われる。ようやく会社の黒字化に成功した矢先のことだった。大豆の値段が上がり、豆腐を作れば作るほど赤字幅が広がった。

もともと3000円/30kgの大豆が2004年には2倍に。値上げ分で2000万円分の利益が飛んだ。数カ月での出来事だった。それでも「1年後にリカバリーすればいい」と考えていたが、2004年は大豆の収穫前、大型台風に2回連続で見舞われ2005年に使用する大豆はさらに高騰した。

この2年間で大豆の価格が跳ね上がり、もと値の4倍になった。

■「値上げしたい」とは言えなかった

豆腐は、日配品。工場の稼働を止めるわけにはいかない。

当時、佐嘉平川屋がスーパーにメインで卸していた豆腐は、1丁60円~70円。工場の職人たちが、手作業で作る豆腐は、生産量も限られ安く作ることもできなかった。

売り上げから人件費や原料代などの固定費を引くと利益は、数円程度。「多売」もできず、「薄利」すら得ることが難しい。それでも工場を動かすコストを最低限賄える売り上げを作らなければならない。工場が止まると事業が止まる。

商品の値上げを考えたものの、現実的ではなかった。競合がいるなかで自分のところだけ値上げをすれば、スーパーから取引を切られる恐れがある。値上げができたとしても、10~20円の価格差で客が離れてしまう。そうなれば、これまで築いてきたシェアを奪われ、取り返すのは至難の業となる。

「もうどこにも、逃げ道はなかった」と平川さん。結局、大豆を佐賀県産から外国産に切り替えることにした。この状況下で唯一、融資してくれた信用金庫に助けられ、なんとか廃業を免れた。生き延びながら、生き残る道を探る。

「判断を間違えると会社が倒産するという状況で、決断することへの怖さはありました。この時が一番しんどかったです。でも、原料を外国産に変えても売り上げは落ちなかったことで、『温泉湯豆腐』の商品としての価値を改めて感じることができました」

この経験から平川さんは、販路や原料、商品を多角化し、リスクを分散させることを強く意識するようになった。また、当時の売り上げの大半を占めていたスーパーなどの量販店への卸事業から、自社で主導権を持てるBtoC事業の拡大へと、さらに注力していく。

■直売店を立ち上げる

2006年、父を継いで3代目社長に就任した平川さんは、佐嘉平川屋の認知度を広めるために、飲食と物販を兼ね備えた実店舗の出店を計画する。当時の売り上げは3億円台。飲食業の経験もないなかで、1億数千万円の投資に、「絶対うまくいかない」と誰もが反対した。

それでも、諦めきれない理由があった。

話は社長就任の2年前ほどにさかのぼる。「嬉野の温泉湯豆腐」の規格が定められ、佐嘉平川屋の温泉湯豆腐は規格外になってしまった。それでも売り上げは伸び続けた。

社長に就任してからは「嬉野の会社でもないのに温泉湯豆腐を作っていいのか」と、保健所や取引先へ連絡が入るようになった。会社や自宅、最後は近隣の飲食店にまで、脅迫状が届くようになった。

平川さんには、ある思いが込み上げていた。

「嬉野を本場とする温泉湯豆腐を主力商品にしているからこそ、どうしても嬉野に拠点がほしい」

開業資金を得るために金融機関を6軒回った。すべてに融資を断られ、悶々としていた平川さんのもとに2008年秋、ある金融機関の支店長がたまたま新規開拓の営業で訪れた。思いの丈をぶつけると「やりましょう!」と、その場で融資が決定した。

「長い目で見た時に嬉野店を出さない限り、うちの温泉湯豆腐は本物にはならないし、生き残っていけないと思いました。ずっと『ニセモノ』と言われる状態では未来はない。無理してでも店を出さなくちゃいけないって、逆に燃えました」

■お客さんが来ない…突き付けられた現実

2010年4月、ついに佐嘉平川屋「嬉野店」がオープン。ところが、ひどい時には1日数人、売り上げが1万円に届かない日もあった。

「人はいったいどこにいるんだろう……」

店のテラス席に座り、車の通らない道を眺めては、途方に暮れた。

さらに、悲劇は続く。嬉野店のオープンに必死になるあまり、手薄になっていた卸事業も不調をきたした。入社以降初めて2年連続の減収となった。

それでももう、後戻りはできない。

「なんとしても売り上げを作らなければ……」。この状況を打開しようと、平川さんは新商品の開発に乗り出す。

■地道な商品開発

2011年から2012年にかけて、「豆乳もち」「濃い豆腐」「豆腐どん」の3つの新商品が生まれた。

古くから佐賀で親しまれてきた「ごどうふ」の製法をヒントに作られた「豆乳もち」は、平日の嬉野店で100個を売り上げる店一番の人気商品となった。

一般的な豆腐の大豆固形成分が10%前後と言われるなか、17%の豆乳で作られる「濃い豆腐」は、「限界まで豆乳を濃くして作ったらどんな豆腐になるのだろう」との疑問から開発された商品だ。

販売できる形にするまでに3年の時間と労力を要したが、2019年の全国豆腐品評会の九州・沖縄地区予選では最優秀賞に選出され、豆腐の製造技術が認められた。

豆腐店に生まれ育った平川さんが、子どもの頃から自分で作って食べていた「豆腐どん」も、そのまま商品になった。なめらかな充填豆腐を熱々のご飯の上に乗せて、鰹節やネギ、みょうがなどの薬味をのせて食べる。豆腐店の暮らしのなかから、商品が生まれた。

平川さんは「嬉野店で大人気のメニューを商品化しました」と取引先に見栄を張った。本当のことは、言えなかった。前に進むしかなかった。

温泉湯豆腐を卸していた生協で新商品「豆乳もち」「濃い豆腐」「豆腐どん」を売り出すと、生協から大量の注文が入るようになり、佐賀県内の豆腐店として売り上げが一番になった。2013年頃、雑誌やテレビで嬉野店が紹介される機会が増えた。SNSで口コミが広がり、嬉野店の客足も徐々に増えていった。

振り返れば、社長に就任した2006年頃から平川さんは、スーパーの掃除や棚卸しに行かなくなっていた。

■「町の豆腐店」からの脱皮を目指して

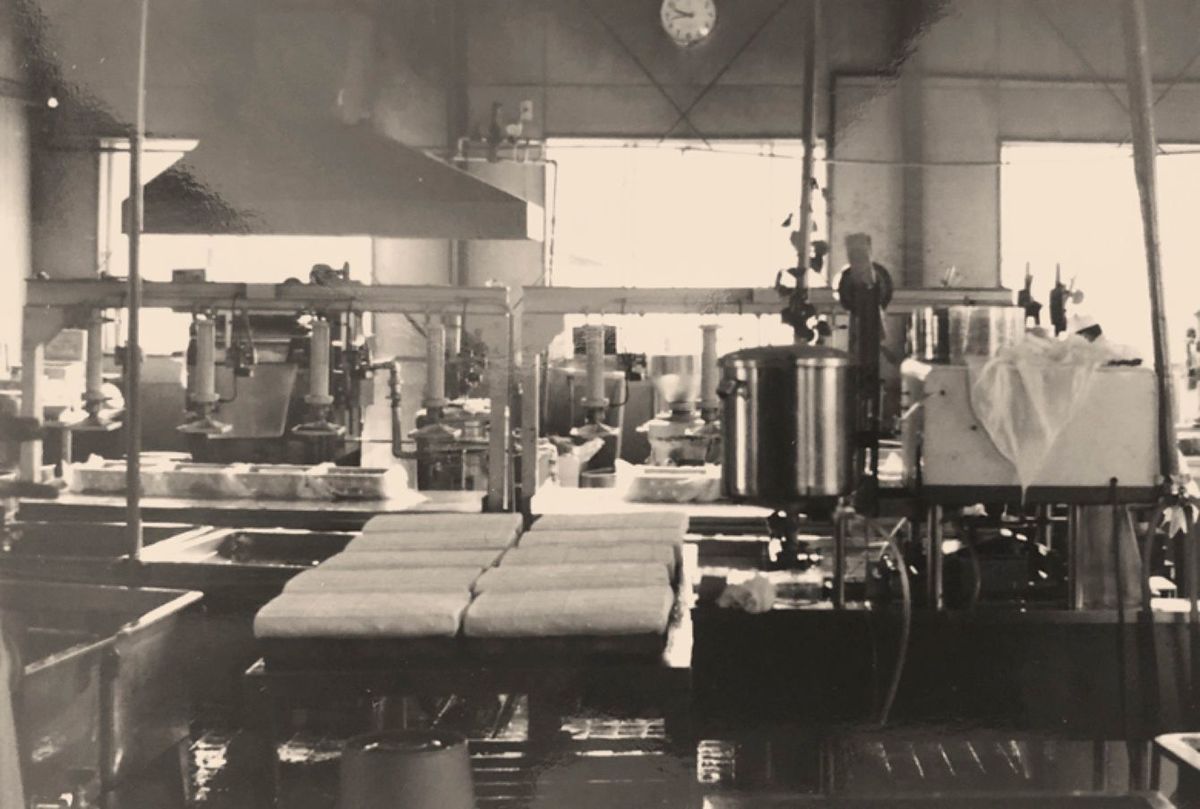

商品が売れ始めると今度は、大量受注に生産が追いつかなくなった。

家内工業のように少量の豆腐を作るのとは、わけが違った。角のある四角い豆腐をたくさん作るには、技術が要る。大量に豆腐を作っては、不良品の山ができた。

忙しすぎる現場では、雇っても雇ってもひとが辞めていった。豆腐作りの技術も途絶えてしまう。平川さんは、ひとへの負担を減らし効率化を図るため、製造に手間のかかる商品をやめた。売り上げのある商品を自ら手放すことは、大きな決断だった。

生産量が増えるたびになんとか人海戦術で乗り切りながら、2013年、2018年と工場を増設。流通や豆腐作り、人材採用の専門家を頼りに、量産体制を整えていった。

「たくさん商品が売れて嬉しいというより、どうやってこの受注を乗り切るかということばかり考えていました。なにがあっても欠品は許されない。這ってでも商品を持ってこいという圧力を感じていました。1日24時間じゃ回らない……当時は本当に具合が悪かったです。でも、その注文に対応できたからこそ信用を得られた部分もあって。今でも取引は続いています」

■作るのは、豆腐じゃなくて「豆腐文化」

入社から15年、会社を立て直そうとがむしゃらに走ってきた。そこに、走る理由は必要なかった。ふと立ち止まってみると、会社は廃業の危機を脱していた。

「これから先、どこへ向かうのか」

2015年、次なるステージに向けて平川さんは、ビジネススクールへ入校した。

これまでの取り組みをプレゼンすると、「企業再生のケーススタディ」としてまとめられクラスの教材となった。そのおかげで、佐嘉平川屋が一番苦しかった時のことを知る、幅広い年齢層のひとたちとのつながりができた。

そこには、業界の枠を超えて自由にチャレンジするひとたちがいた。

「自分の会社でももっといろんなやり方ができるし、もっと自由にやっていい。豆腐屋だからって豆腐を作っているだけではダメだ」。平川さんは、固定観念に縛られていた自分に気付いた。

『サピエンス全史』など人類の歴史本が好きな平川さんにとって、ひとりの人間の一生はほんの一瞬。「だったら好きなことをしたい。大きくて長く残るものを生きた証として残したい。そう考えた時に一番息が長いものは『文化』なんじゃないかって思ったんです」

■一朝一夕では真似できないブランド

手元を見ると、そこには「豆腐」があった。

「食糧問題や環境問題を考えてみても、植物性タンパクの豆腐なら、機能的にも世界を救える可能性がある。実は豆腐って、面白いんじゃないか。豆腐って、世のなかのど真ん中じゃん!」

それまで生活するための手段であり、儲けるための手段に過ぎなかった「豆腐」の可能性が見えてきた。

同じように「ある」ものを見ようとした時に、地元佐賀にも「温泉湯豆腐」や「ごどうふ」といった独自の豆腐文化があり、全国有数の大豆の栽培地でもあることに気付いた。

「大学生の時に大きくて長く残るものを作りたいとか言ってたけど、作らなくてもここにあったんです(笑)。いいものなんだから途絶えさせてはいけないし残したい、もっと広げていきたいって。この地域で育まれてきた『歴史』こそが、一朝一夕には真似できない一番の差別化であり、ブランドなんです。歴史がつながり『文化』ができていく。みんな飛び道具を求めてしまうけど、自分が今いる環境をちゃんと見るべきなんです。今あるものを見つめて発掘して、その魅力を伝えていきたいですね」

「佐賀のお豆腐文化を全国へ」と掲げた平川さんは、老舗旅館とコラボしたポップアップ店舗の出店や、宿泊しながら佐賀の豆腐文化を楽しむオーベルジュやリゾートの構想へと、活動の幅を広げていく。

■蒔いた種が、ようやく芽吹く

取材の日、平日の昼時にもかかわらず佐嘉平川屋嬉野店の駐車場には、熊本、長崎、福岡と他県ナンバーの車が入れ代わり立ち代わりで入ってきた。店内には、席を待つ客が並んでいる。海外からの家族連れの姿も見られる。

食事を終えたお客さん4組に「この店をどうやって知ったのか」と尋ねてみた。埼玉から熊本に帰省中という若い女性ふたりは「YouTubeやTikTok」で知ったという。他にも長崎から3世代で訪れた家族、長崎からの女性ふたり、福岡から来た男女も、「YouTubeやインスタグラム」と答えた。

これには、理由がある。2022年、長崎出身タレントの仲里依紗さんが自身のYouTubeで「平川屋パフェ」を紹介したことを皮切りに、お客さんが押し寄せるようになった。「彼女の登場により完全にギアが切り替わりました」と平川さんは、笑みを浮かべる。

しかし、あまりのお客さんの多さに現場が悲鳴を上げた。お客さんの数を減らそうと仕方なく値上げに踏み切った。その背景には、売り上げが伸びるたびに工場や店舗に負担を強いて、ひとが辞めていった苦い体験があった。

「店がなくなってもどうにかなるけど、ひとがいなくなったら豆腐が作れない」

平川屋パフェを520円から980円に、温泉湯豆腐定食を平日1250円から常時2000円に2段階で大幅に値上げした。それでもお客さんは増え続けた。多い時では3時間待ちの行列ができる。2024年7月期、嬉野店の売り上げは初年度のおよそ9倍になった。

■値上げで賃上げ、設備投資

大きく売り上げが伸びたタイミングで平川さんは、以前から頭を悩ませてきた人手不足対策に着手する。値上げで生み出した原資をスタッフの待遇改善に充てた。2023年4月には、給与の見直しを行い、時給と基本給を平均10%以上引き上げた。

豆腐店特有の朝が早い、寒い、暑いといった労働環境の改善を設備投資により進めている。人事制度やビジョンも整備していくことで、働くひとにも選んでもらえる「持続可能な豆腐屋を作りたい」と語る。

入社時、十数人だったスタッフも今では、本社だけで40人。店舗を合わせると約80人の大所帯となった。「今はひとが多すぎるくらいなんです」と、笑みがこぼれる。

「絶対失敗する」と言われつつオープンした嬉野店は、いまや通販への波及効果やメディアのフックとしても大きな影響力を持つ。2024年7月期、すべての売り上げに占める通販と店舗を合わせたBtoC事業の割合は、目標としていた5割近くまできた。

かつて、取引を打ち切られることを恐れ、スーパーの棚卸しや掃除に駆り出された日々があった。大豆の値段が不作で4倍に値上がりしようとも、数円の値上げを切り出すことさえできなかった。スーパーの顔色をうかがっては、自ら値を下げ廃業していく豆腐店も見てきた。

■「価格決定権」を取り戻し、好循環が生まれた

平川さんは、入社した時に先代社長である父に言われた言葉をずっと覚えている。

「どんなに苦しくても、値下げしたらいかん」

スーパーからの強い圧力を感じながらも、「値下げだけはしない」と心に決めて、踏ん張り続けた。「10円値上げします」と、今ではスーパーに言い切ることができる。こちらから営業をかけなくても、「佐嘉平川屋の売場を作りたい」と、声がかかる。

「これがブランドの強さだと思う」。平川さんは、しみじみと語る。

ブランド力を高め、店舗と通販のBtoC事業を伸ばしたことで、スーパーに依存せざるを得ない「豆腐店の収益構造」が変わり、強気で値段交渉できる環境が整った。

さらに生産コストが上がっても価格転嫁を恐れずできるようになった。確保した利益をスタッフの賃上げや設備投資に回せるようになった。

平川さんの地道な取り組みが好循環を生み出している。

佐嘉平川屋のブランドを確立してきたことで、価格決定権を取り戻した。平川さんは、こう言い切る。

「人生のファインプレーは、あのタイミングで国土交通省を辞めたこと」

「仕事でのファインプレーは四面楚歌のなか、多額のお金を借りて嬉野店を作ったこと」

■「こんなに幸せなことはないですよね」

2022年9月、九州新幹線西九州ルートの開通に合わせて、JR武雄温泉駅から歩いて15分ほどの温泉旅館跡地にフラッグシップストアとなる武雄温泉本店をオープンした。

本店の中庭には、源泉掛け流しの足湯を設置。設計やインテリアにこだわった本店は、若かりし日に思い描いた「居心地の良い空間」となった。

店内は連日、国内外から来たお客さんで賑わう。温泉湯豆腐を食べるためだけに、鹿児島から4時間かけて来る常連客もいるという。「食のために人は遠くからでも来る」。嬉野店で感じていた手応えは、本店を開いて確信へと変わった。

本店が開業すると、自治体の視察や多数のメディアが取材に訪れ、地域活性化への取り組みとしても注目されている。しかし、本人の動機はいたってシンプルだ。

「地元に恩返しをしたい気持ちはもちろんありますが、それよりも今は自分が好きなことをやっています。人を喜ばせるためにやってるわけじゃなくて、自分が楽しいからやってるんです。国の仕事はスケール感の大きさという点でやりがいはありましたが、『ありがとう』と言ってもらえることはまずありませんでした。豆腐屋では、『こんなに美味しいものを作ってくれてありがとう』と感謝してもらうことができ、対価まで払ってくれるんです。こんなに幸せなことはないですよね」

■佐賀が「豆腐の聖地」になる日を夢見て

平川さんは今、佐賀の豆腐文化を海外にも広めていこうと考えている。

きっかけは、台湾から来たお客さんのSNS。ある時、「これは世界で1番美味しいスープだ」と投稿されているのを目にした。その瞬間、平川さんは閃いた。

「温泉湯豆腐をスープと捉えれば、温泉湯豆腐は全世界で通用する。食の世界を変えられる可能性もある」

イメージするのは、「春水堂(チュンスイタン)」。台湾で創業されたタピオカミルクティーの専門店だ。台中市内にある1号店には、聖地として世界中から多くの人が訪れる。その味に惚れ込んだ日本人が創業者を説得し、日本進出を実現させて店舗数を増やしてきた。目指すのは、その逆バージョンだ。

2024年6月、平川さんは、インドネシアのジャカルタにいた。

昨年末、佐嘉平川屋の名で豆腐商品をジャカルタに展開したいというオファーがあったのだ。インドネシアでは、日本と同じように豆腐を食べる習慣がある。

「生産の問題はあります。でも市場を見てみると、商品のクオリティは決して高くないのに単価は日本より高い。これは製造業として本気で勝負してもいけるんじゃないかと。人口は世界4番目。これからも増えていくことを考えると、十分可能性があります」

佐賀が「豆腐の聖地」と呼ばれる未来へ向けて、新たな歴史が動き出す。

----------

インタビュアー・ライター

1979年、佐賀生まれ。製薬会社勤務を経て、2007年より14年半リクルートエージェントに勤めた後、2021年に独立。福岡を拠点に人の人生を深掘りするインタビューや、経営者のアウトプットサポートをメインに活動中。

----------

(インタビュアー・ライター サオリス・ユーフラテス)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

『ロマンシング佐賀10周年』佐賀県イベント直前!新作有田焼デザイン、コラボメニュー、列車ラリーなど全情報を解禁7つのリージョンに“コラボ郵便ポスト”も登場!

PR TIMES / 2024年11月21日 15時45分

-

くるり・岸田繁さん制作の「入浴専用音楽」が流れる大浴場が営業開始

PR TIMES / 2024年11月1日 11時15分

-

武雄温泉物産館 たけお温泉ぷりん「SAGA推しスイーツ総選挙2024プリン部門」で堂々の1位に輝く!

PR TIMES / 2024年10月31日 11時45分

-

武雄市内の窯元を巡って、買って、佐賀牛など豪華賞品を当てよう!「武雄市内の窯元を巡るスタンプラリー」

PR TIMES / 2024年10月31日 10時0分

-

【サガプライズ!新プロジェクト開始 佐賀県かたち観光大使爆誕!】佐賀県とほぼ同じ“かたち”のゴジラとコラボ 「ゴジラ対(つい)サガ」

PR TIMES / 2024年10月30日 14時15分

ランキング

-

1三菱UFJ銀行の貸金庫から十数億円抜き取り、管理職だった行員を懲戒解雇…60人分の資産から

読売新聞 / 2024年11月22日 21時35分

-

2「築浅のマイホームの床が突然抜け落ちた」間違った断熱で壁内と床下をボロボロに腐らせた驚きの正体

プレジデントオンライン / 2024年11月22日 17時15分

-

3【独自】船井電機前社長『不正を働いたことはない』 “破産の申し立て”は報道で知る「本当に驚いた。なんでこんなことに…」

MBSニュース / 2024年11月22日 18時20分

-

4物価高に対応、能登復興支援=39兆円規模、「103万円」見直しも―石破首相「高付加価値を創出」・経済対策決定

時事通信 / 2024年11月22日 19時47分

-

5相鉄かしわ台駅、地元民は知っている「2つの顔」 東口はホームから300m以上ある通路の先に駅舎

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 6時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください