餅をのどに詰まらせない「おかゆ大福」が大ヒット…三重・伊賀で400年続く老舗の和菓子店主(64)のアイデア

プレジデントオンライン / 2025年1月1日 17時15分

■誰でも安心して食べられる大福

「大福を食べたいけれど、のどに詰まることが不安」という人のために作られた和菓子がある。

ふわっと白くて、手に取ると赤ちゃんの肌のような柔らかさ。口に入れると、割れるようにサクッと噛み切れる。そして皮とあんが共に口の中で吸い込まれ、滑らかに溶ける。ありそうでなかったこの食感が「おかゆ大福」だ。

生み出したのは中村伊英(よしひで)さん。三重県伊賀市にある1607年創業、和菓子店「桔梗屋(ききょうや)織居(おりい)」18代目の和菓子職人だ。

店に入るとほのかな甘い香りが漂う。天井を見上げると、年代を感じる梁(はり)が巡らされ、木の温(ぬく)もりを感じる。正面には長いガラスのショーケースがあり、約100種類のお菓子が並ぶ。出迎えてくれたのは中村さんの妻・里美さんだ。

「以前の店舗は250年も経過して老朽化したので、30年ほど前に建て直したのがこの店舗です。あの古い看板は、貴重なものなんですって」

店の左奥には「桔梗屋織居」と彫られた黒ずんだ看板がかかっている。江戸時代中期のもので、以前の店舗で使っていたと教えてくれた。看板マニアが本に載せるほど貴重な遺産だという。

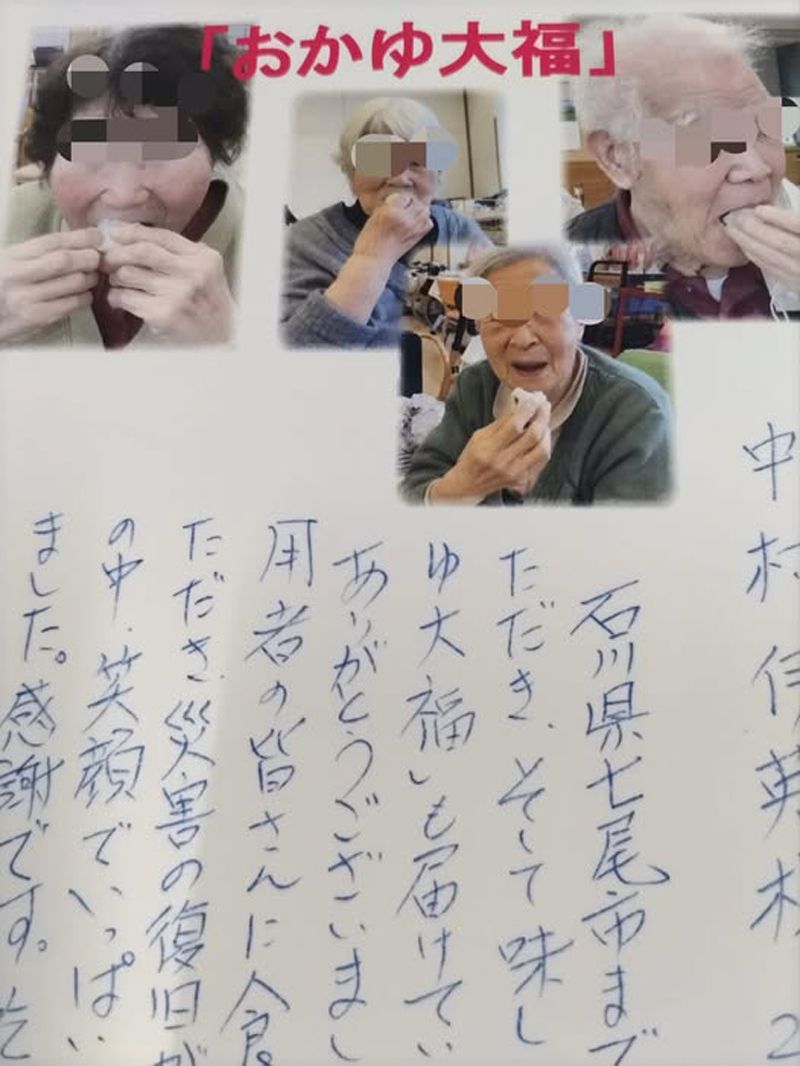

この400年以上続く老舗店が、2015年から「おかゆ大福」の販売を始めた。今では1日平均100個以上売れる人気商品になっている。なかでも病院や高齢者施設からの注文は右肩上がりで増え続け、これまで全国約600施設におかゆ大福を届けている。

■正月の不幸な事故をなくしたい

中村さんは、なぜ"おかゆ大福"を作ろうと思ったのか。

正月になると毎年必ずと言っていいほど、餅をのどに詰まらせた高齢者が死亡するニュースが流れる。中村さんの大叔父(当時95)もその一人で、2013年の正月に雑煮の餅を喉に詰まらせて亡くなったのだ。

一般的な大福は、もち米で作られた餅で餡(あん)を包む。もち米は粘稠度が高く、伸びる。しかし、温度が下がると硬くなる性質がある。お皿の上では柔らかい餅でも、口に入れて温度が下がると急に粘着度が増す。そして餅どうしや喉の粘膜に貼り付きやすくなる。

特に高齢者は、噛む力が弱くなるため小さく噛み砕けない。また、唾液の分泌量が減ってスムーズに飲み込めず、窒息しやすくなる。2018~2019年の2年間を分析した消費者庁のまとめによると、65歳以上の高齢者661人が餅による窒息事故で死亡した。発生件数は1月の282件(全体の43%)が最も多く、うち127件が元日からの3日間に起きた。年齢別では80代の高齢者が半数を占めた。

一方、おかゆ大福は家庭で食べられているご飯、うるち米が原材料だ。もち米は一切使用していない。うるち米は伸びる性質がないので、噛み切りやすく、喉に詰まりにくい。中村さんはこの性質に着目した。一般的な大福という概念にとらわれない探究の先に「おかゆ大福」が生まれた。その軌跡を本稿でたどる――。

■反発心を抱いた少年時代

1960年、三重県で生まれた中村さんは小、中、高の学生時代を地元で過ごした。両親と妹2人、祖母も一緒に店を切り盛りしていた。父と職人たちが店の裏で和菓子を作っていたのを見て、中村さんも遊びのなかで自然にまねていた。

「学校の砂場で泥を丸めたり、そんな手作業がおもしろくて好きでしたね」

和菓子は、贈呈用として買い求める客が多く、お盆やお歳暮などの時期はかき入れ時となる。そのため長期休みに家族で出掛けた記憶はない。しかし読書好きの中村さんは、休みになるとずっと図書館にこもっていたので、家業に不満を持ったことはなかった。

「学校から帰ると、ばあちゃんがちょこっと店に座っていて。僕もお菓子を袋に詰める手伝いをしていました。おぼろ饅頭(まんじゅう)って、蒸してから薄皮をツルッとはぐんです。その中のごわごわした生地をおぼろというんですが、はいだ皮の部分をおやつとして食べるのが楽しみでした」

普段は、お店で手伝いをして過ごすことが多かった。両親から「跡継ぎ」の話は一切なかったが、中高生になると、親戚や町内の人、学校の先生から「長男だし家を継ぐんでしょ」と言われるようになった。レールの上に乗せられようとしている気がして、中村さんはその言葉に反発心を抱いた。

■大学から専門学校、老舗で修行の日々

高校卒業後は京都の大学に進学した。下宿しながらたくさんのアルバイトを経験した。そして3年の時に初めて和菓子店のアルバイトをすることになった。

「店に入ると、甘い香りがしたんです。このかすかな香りがわかる自分に驚きました。体に和菓子屋が染み付いていたんですね」

アルバイト先の和菓子の香りで、実家を思い出した中村さん。それを自覚した時に、店を継ぐことに迷いがなくなった。

「周りから後継について言われていましたが、自分で決めないと、いざという時に踏ん張りがきかないでしょ。でも和菓子の本場、京都に来たことも、和菓子屋のアルバイトを選んだことも、気づけば家業を継ぐ方向へ徐々に進んでいたんでしょうね」

大学4年の時に、父から東京にある菓子専門学校のパンフレットを渡された。素直に受け入れ、大学卒業後すぐ、職人を目指して上京した。

2年間で基礎を学び、卒業後は寛永2年(1625年)創業の老舗和菓子店「森八」(本店・石川県金沢市)に就職。実際の修行場所は、東京の支店に決まった。生菓子を仕込み、百貨店へ配達すること2年。そろそろ学び終えたと考え、1987年、27歳の時に伊賀の実家へ戻ることを決心した。

■受け継がれる「レシピ」を疑う

「東京から田舎の店に帰ってきて、いろんなものを変えたんです。若気の至りで、東京のマーケティングを持ち込むわけですよ。これからの和菓子はこうせなあかんとかね」

何を変えたのか質問すると、間髪入れず、

「片っぱしから変えたんです。和菓子材料の配合はすべて変えちゃいました。長年いる職人とぶつかりましたね。父親はなにも言わなかったけど、喜んではなかったと思います。職人と私との板挟みで(笑)」

実家の和菓子店に戻った中村さんは、職人の見習いとして働き始めた。和菓子界でも腕の立つことで知られる大ベテランの職長は、見習いの振る舞いにいい顔をしなかった。この話にたたみかけるように続けた。

「砂糖100gと112gを使ったお饅頭を作るとしてね、112gの方がおいしかったら、その方がいいじゃないですか。でもレシピとしては100gの方が簡単なんです。だからみんな変更しないんですよ。もちろん100gでもおいしいですけどね。味って『絶対』じゃなくて『相対』なので」

店には職人から職人へ受け継がれてきたレシピがある。中村さんはそのすべてに「疑い」をもつようにしていた。レシピ通りに作ることを良しとせず、自分の味覚で判断する。その味をまた「疑い」、次の試作を繰り返していった。

■「昔作られたお菓子が、いまのベストとは限らない」

「売り上げにダイレクトにつながったかわかりませんが、例えば、『水まんじゅう』は日経WEBスタイルで最上位の評価をいただき、百貨店のバイヤーは大いに参考にしてくれています」

試作を重ねて、いい手応えを感じていた。

「専門学校で食品化学を学んだことが生きてます。『おいしいもの』には必ず理由があるんです。原材料の産地、量、品種、製法、最適温度を変えてどんどん試しました。『こだわりの味』とか『昔ながら』って、真実の探求をやめたとしか思えない。昔作られたお菓子が、いまの段階でベストか、ベストじゃないかって裏付けせずに諦めたのと同じですよ」

穏やかな中村さんだが、ひときわ口調が強くなる。これが後に「おかゆ大福」を生み出す原動力となる。

■大叔父の窒息事故

それからしばらく時が経ち、2013年、中村さんが53歳のお正月のこと。東京に住む95歳の大叔父が雑煮の餅を喉に詰まらせて入院したと連絡があった。病院へ運ばれた時にはすでに意識はなく、入院1カ月後に亡くなった。

「僕も専門学校の時に半年ほど居候していたんです。ゴルフをしている元気な姿を知っていただけに、大叔父の最期がこういう形って、虚しさがありました……」

いつも餅を扱っている自分が、まさか餅が原因で親戚を亡くすとは――。こうして"のどに詰まらない大福"を作り始めた……という単純な道のりではなかった。

「餅による窒息事故が繰り返し起こってるのは知っていました。ただ、身近で事故が起こってもまだ『よっしゃ、喉に詰まらない大福を作ろう』という気持ちはまだなかったんです」

その頃中村さんは、店の人気商品である大福を、より柔らかい生地にするために試作していた。従来のレシピにとらわれず、理想の大福を探し続けていた。

「生地をさわって成形できるかどうか、まずはそこが基本なんです」

大福を作るとき、もち粉、水、砂糖を混ぜて生地を平たく伸ばし、餡を丸く包むことができないと次の工程には進めない。量のバランスが少し違うだけでベタついたり、硬くてひびが割れたりする。この基本の工程を繰り返して最適な硬さの皮を作るのだ。

「ここで一番難しくて、大切なのは砂糖なんですよ。甘さの度合いはもちろん、生地の硬さ、日持ちも砂糖にかかってます」

■試作を繰り返す中での"ひらめき"

大福の皮には上白糖を使う。これらを溶かす水の温度も重要だという。温度が低いと砂糖が結晶化し、粉を混ぜても硬くなり、捏ねる際の作業効率が落ちる。反対に温度が高いと風味を損なう。季節によっても温度を変化させなければいけない。砂糖と水の組み合わせだけでも、限りないパターンがある。

「餡はグラニュー糖を使うんですが、糖度43~70度の間で調整します。甘さ控えめのトレンドで、砂糖を少なくすると、皮との糖度が合わなくて、まずくなるんですよ」

皮、餡の個々の甘さを調節して味が決まっても、一緒に口に入れたときにおいしいとは限らない。これを微調整しながら全体のコンビネーションを整えていく。

こうした試作を繰り返すなかで、おかゆ大福に通じる"ひらめき"があった。

「もち米や、うるち米を粉にしてくれる2次加工の業者があってね。新商品が出るたびにチラシが送られてくるんです。その粉に適したお菓子の提案や、セールスポイントが書いてあるので、試作のためによく購入するんです。業者が新しいうるち米粉を紹介した時、それを購入して大福の皮を作ってみたんですよ。もちろん一般的な大福を作る工程と同じです。ただ、もち米粉と違って、うるち米はさらにまとまりづらく、配合の調整が難しかったんです。でも出来上がった皮を試食したとき、ついにこれだと思いました。適度な粘りはあるけれど、大福のようには伸びず。食べるときに口の中で切れもよくて、味もおいしくて。そのときに、亡くなった大叔父のことが頭をよぎりましたね」

中村さんが、おかゆ大福の原点にたどり着いた瞬間だった。

■「なんじゃこれ? こんなの売れるの?」

大福の皮、餡、それに皮と餡の相性……。まるで3次方程式を解くような難しさがある。おまけに温度や天候によって食感が変わってくる。

詳しい材料の配合や作り方は企業秘密だが、試作を続けるなかで伸縮性、粘性、集合性(ばらけ度合い)の黄金比を探り当てたような瞬間を感じた中村さん。

「常に走りながら商品を作る感じですよ」

中村さんはそれからも隙間時間を使い、微調整を続けた。

「おかゆ大福の試作を、妻に食べてもらったんです。そしたら『なんじゃこれ?こんなの売れるの?』と言われました(笑)。当然なんです、大福ってもちもちして伸びるのが普通なのに、今までの食感とは全然違うわけですから」

中村さんは介護施設に出向き、高齢者の人たちに試食してもらうことにした。

「商品の味や安全性をプレゼンして、試食してもらったんです。その中に泣いて喜ぶ方がいて。大福はもう食べられないと思っていたけれど、また味わえたって……」

100人の試食で、この1人の強烈な反応だけでいいと語る中村さん。その後、必ず喜んでくれる人がほかにも出てくると確信したという。そして2015年、おかゆ大福と名付けて店頭に並べ始めた。

そもそも、なぜ"おかゆ"だったのだろうか。

「うるち米で作った大福という意味を込めたかったんです。でも『ごはん大福』じゃ、お菓子に思えないですよね」と中村さんは笑った。その後すぐに名古屋のテレビ番組で紹介され、おかゆ大福の知名度はだんだんと高まっていった。

■地元の有機農家との出会い

おかゆ大福の誕生には、もう一つの欠かせない要素があった。それはある有機農家との出会いだ。

話は1994年にさかのぼる。家業を継いで7年目を迎えた中村さんは、お菓子作りで出る廃棄物に考えを巡らせていた。

「例えば、缶詰に入っている栗の甘露煮を使うと、糖蜜が残ります。これを何かに使えないかと考えていたところ、地元の有機農家さんの話でひらめきました。有機栽培は土作りをするので、その堆肥に使えそうだと」

店から出る廃棄物が、栄養豊富な肥料として農家や畑の役に立つと知った中村さんは、糖蜜を農家の人たちに無償で提供することにした。いままで付き合いのなかった地元の他業種の人たちとつながり、仕事に楽しさを感じられるようになっていた。

そこに阪神・淡路大震災が起きる。1995年1月17日未明のことだった。

「糖蜜をどうしようか考えていた時にヒントをくれた有機農家さんから、被災地にボランティアへ行こうと誘われました。僕たちは炊き出しに必要な大釜や大鍋などを車に積んで、神戸市の長田区まで向かいました」

ある有機農家の1人が神戸市役所に電話をかけ、神戸市長田区にある神戸常盤短期大学(現在の神戸常盤大学)で炊き出しを行うことになった。地震発生から1週間後、中村さんは15人ほどの有機農家のグループと一緒に5~6台に分かれて被災地に向かった。

■「和菓子の力」を確信した

避難所に着くと、冷めたおにぎりが一人1日2個しか配布されていない状況を目の当たりにした。温かい豚汁を作って提供するグループもあったが、中村さんは持参した小豆、もち米でぜんざいを振る舞うことにした。

「グラウンドの一角でもち米を蒸して、持参した臼と杵(きね)で餅つきを始めたんです。でもその杵が途中で折れてしまって。どうしようか悩んでいたら、避難していたおばちゃんが、潰(つぶ)れかけている自分の家から杵を持ってきてくれて。だんだん周りの被災者も寄ってきてくれて、祭りっぽくなったんです」

子供たちは履物もなく、裸足だった。震災直後に、被災地のグラウンドで餅つきをすることを場違いのように感じていた。しかし、最初は疲れ切った悲しい表情をしていた被災者の人たちから笑顔が見えるようになった。

「これがしたかったんだ、と確信しました」

和菓子には人を喜ばせる力がある。和菓子を作って売るだけではダメだ――。中村さんはこの時、「和菓子で誰かの困りごとを解決したい」という思いを強くした。以降、災害ボランティアとして活動していく。

1996年12月、市民活動を支援するNPO「ウイリアム・テルズ アップル」を立ち上げた。困っている人と支援する人をつなげる中間支援をする事務局の役割を担った。1997年1月に島根県沖で発生したタンカー重油流出事故、2011年3月の東日本大震災でも被災地に駆け付けて支援活動を行った。中村さんが立ち上げた中間支援の事業は現在、行政が担っている。中村さんは伊賀市の災害ボランティアセンター長として、いまも被災地とボランティアをつないでいる。

■「和菓子職人」と「災害ボランティア」の2つの顔

試作を繰り返す和菓子職人、災害ボランティア――。2つの顔を持った中村さんが、大叔父の死という悲しい出来事をきっかけに「おかゆ大福」を生み出したのは、こう考えると必然だったのかもしれない。

のどに詰まらないおかゆ大福はいま、大福を食べたくても食べられない高齢者に広がっている。2015年には4施設だった病院・介護施設からの注文は、2023年には268施設に増えた。当初年間9万円ほどの売り上げは、新型コロナの流行時期に一時下がったものの2023年には約610万円に増加。店の看板商品に成長している。

注文したことがある高齢者施設「ハーモニーハウス伊賀大山田」(三重県伊賀市)の施設長に、おかゆ大福について話を聞いた。

ここではお菓子を施設内で手作りすることが多く、入所者には1個50円で提供している。おかゆ大福は1個150円と決して安くはないため、予算の都合上、施設内でイベントを開く時だけ注文しているという。

「おかゆ大福はこれまで4回ほど注文しています。利用者さんの食事形態はそれぞれ違うんですが、どの人にもそのままの形で提供できるんです。そして『食べやすかった』『おいしかった』と喜んでもらえています」

施設の食事は、利用者の嚥下状態に合わせて通常食、一口大食、刻み食、ペースト(ミキサー)食とさまざまだ。しかし、おかゆ大福は形を崩さず提供でき、介助する職員にとっても「安全に食べてもらえて安心」だと施設長は話してくれた。

■毎月78個を注文する島のお客さん

中村さんには忘れられないお客さんがいる。

「必ず毎月一度、女性からおかゆ大福78個の注文電話があって、宅配で送っていたんです。でも1年経った時、さすがにどんなお客さんだろうと不思議に思って、住所を頼りに訪ねたことがあるんです」

その住所は、三重県鳥羽市にある鳥羽港から船で1時間の離島。店のある伊賀から片道3時間半の場所だった。

「連絡をしてなかったので、島の人に家の場所など聞きながら行きました。そしたら高齢のご夫婦2人暮らしだったんです」

注文していたのは、この夫婦の娘さんだった。当時70代の父親は難病で、ベッド上の生活を送っていた。食事は細かく刻んで出していたが、飲む力が弱いため、のどに詰まらないかと家族はいつも心配していた。そんな父親に娘さんがおかゆ大福を差し入れたことから、毎月78個の注文が始まったのだという。

「お父さんは、1日に2個、おかゆ大福を食べるのを楽しみにしてくれたみたいなんです。冷凍庫がいっぱいになる78個を注文してくださってました」

そこからさらに2年、注文が続いたが、ある時から電話がなくなった。中村さんは心配して連絡すると施設に入所したと伝えられた。

「電話から1年後かな、娘さんがお店に来てくれたんです。そこでお父さんが亡くなったことを知りました。そしてお礼を言ってくださいました」

中村さんは顔を緩ませながら話してくれた。

■これからも和菓子が愛されるように

「おかゆ大福を購入してくれる人って、年老いた家族のためにという人が多いんです。昨今の和菓子離れを考えると、若い時から馴染(なじ)んでもらう環境を作りたい。年をとってからおかゆ大福が懐かしいと思ってくれる商品を考えています」

中村さんは、将来和菓子が廃れないように、若い世代へアプローチする方法を模索している。おかゆ大福は通常の大福と異なり、非加熱で作る。非加熱で若い人に馴染みのあるもの……。思いついたのは「乳酸菌」「野菜、果物」「アルコール」だった。

その名も「ヤクルト入りおかゆ大福」「スムージーおかゆ大福」「日本酒おかゆ大福」だ。これらは、材料である水の代わりにヤクルト、野菜や果物の水分、日本酒を使用する。食感はおかゆ大福だが、どこかで食べたことがある懐かしい味わいになった。百貨店の催事に出すと若い女性から好評だったという。

「おいしい日本酒を飲んでいるように、口の中でジュワッと広がります。そこに甘い餡が味わえて、大人のデザートですね」

■各地の味を、おかゆ大福で味わえるように

「動かないと道は拓けないのでね」と語る中村さんは、言葉どおり模索と行動を続けてきた。おかゆ大福を広めるために、介護や看護の県大会、全国大会などの企業ブースに出店し、多くの参加者に試食してもらった。この8年間で合計約600の施設・病院と取引し、おかゆ大福の販路を広げてきた。そのなかで中村さんは地方からのニーズが高いことに気がついた。都会ではさまざまなお菓子が手に入るが、地方ではそうとは限らないからだ。

「地方にこそ和菓子店は必要です。ただ、伊賀から全国に発送すると送料がかかって、お客さんの負担になるでしょ」

手頃な価格で、各地のニーズに合ったおかゆ大福を、多くの人に食べてほしい――。いま中村さんが思い描いているのは、おかゆ大福の製造のノウハウを全国の事業者に提供することだ。

「全国にある小さな和菓子屋、病院や施設と契約します。材料や製造方法を共有して、地域の味で販売してもらうんです。伝統行事のお菓子にもいいですね。今、廃業に追い込まれる和菓子屋もたくさんありますが、もったいない。現地で生産できたら、もっと安価で多くの人に楽しんでもらえます。地域独自の味を足して作ってほしくて。例えば、ずんだを使ったおかゆ大福とか、地元の人に喜ばれますよ」

中村さんは今後、おかゆ大福のライセンス販売に力を入れていく予定だという。

■「成功するまでやめなければ失敗じゃない」

2024年1月1日に発生した能登半島地震。中村さんはすでに10回、被災地の能登へ出向き、ボランティア活動をしている。お菓子の力で困りごとを解決したいという思いは今も当時のままだ。

「最初は瓦礫(がれき)の片付けなどをし、高齢者施設でおかゆ大福も配りました。最近は和菓子教室を開いたんです」

仮設住宅は抽選で当たった人に割り振られることが多く、地域が異なる見知らぬ人たち同士が集まる。コミュニティーとしてまとまりにくいと感じた中村さんは、仮設住宅で和菓子教室を開くことにした。

「一人4品作ると、次第に空気が一つになって『楽しかった』『またやりたい』という声をもらいました。和菓子屋と災害ボランティアの違う道を歩いていたら、同じ道にたどり着いた、そんな感じがします」

新しいことに挑戦し続ける中村さんは、老舗和菓子店18代目というプレッシャーや、失敗に対する恐怖はないのだろうか。改めて尋ねてみた。

「伝統とか、このスタイルを守ることにこだわりもないんです。とにかく、今のニーズに役立ちたいと考えています。『おかゆ大福』はそれができるコミュニケーションツールです。成功するまでやめなければ失敗じゃないしね」

中村さんの行動力の原点は、お菓子を通して人に優しく寄り添う気持ちなのだろう。最後に「おかゆ大福」は完成したんですよね? と聞いてみた。

「いや、もっとおいしくなるように試作していますよ」

----------

インタビューライター

京都市出身。看護師で10年勤めたのち、ツアーガイドを開始。2022年からライターとして取材、執筆を始める。ひとの魅力を深掘りして伝えたい。

----------

(インタビューライター マエノメリ 史織)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

保存版【間違いのない「和菓子」手みやげ】5選《売り切れ必至のどら焼、とらやの限定ミニ羊羹…》贈りもの賢者の御用達は?――2024年BEST記事

CREA WEB / 2025年1月3日 11時0分

-

新年はやっぱり和菓子が食べたい!【東京の名物まんじゅう5選】《スイーツなかのイチオシ新年の手土産》

CREA WEB / 2025年1月2日 11時0分

-

かつては100軒の餅店が今や2軒 小樽の餅文化に黄色信号

テレビ北海道 / 2024年12月18日 18時5分

-

甘党が選ぶ究極の一品! あんこ好きのための名品手土産【目利きが選ぶ東京手土産】

fudge.jp / 2024年12月15日 14時30分

-

保存版【間違いのない「和菓子」手みやげ】5選《売り切れ必至のどら焼、とらやの限定ミニ羊羹…》贈りもの賢者の御用達は?

CREA WEB / 2024年12月10日 11時0分

ランキング

-

1ココイチに勝てる? 吉野家HDが立ち上げた「カレー専門店」に行ってみた 現地で「良く絞り込まれている」と感じたワケ

ITmedia ビジネスオンライン / 2025年1月3日 5時55分

-

2薬局でジェネリック医薬品を断ったら「先発医薬品は自己負担額が増えます」と言われました。これまで同額だったのに、どういうことですか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月1日 3時20分

-

3日本人の寿命を圧倒的に縮めるお馴染みの「食品」 うま味調味料を敬遠する人の大きな勘違い

東洋経済オンライン / 2025年1月4日 9時30分

-

42025年「オールドメディアの衰退」は現実となるか 転換期の1年、起こりうることを未来予測しよう

東洋経済オンライン / 2025年1月4日 7時30分

-

5配偶者が亡くなってペアローンの残債がゼロになったが…その後降りかかる高額税負担の驚きの金額

プレジデントオンライン / 2025年1月4日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください