これがなければ気が狂っていたかもしれない…24時間監視の東京拘置所で角川歴彦氏に届いた「強力な差し入れ」

プレジデントオンライン / 2025年1月16日 18時15分

■「八五〇一」拘置所で番号に変えられた私の名前

朝は七時に起床する。朝夕の点呼の際は正座して看守を待ち、自分の番には称呼番号を言わなければならない。名前を呼ぶことは相手の人格を認める最初の行為である。それゆえ人間を番号で呼ぶところに私はひとつの作為を感じた。そして、その作為に殉じないことが自分を失わないための支えになった。

私は「八五〇一」の称呼番号の後に、必ずはっきりと「角川歴彦」と名乗った。「人格の否定」に対する私なりのささやかな抵抗だった。「八五〇一」を「はち・ごう・ぜろ・いち」と言うと看守は腹いせで「八千五百一番と言え」と命じた。「そういう規則があるんですか」と聞くと答えられない。単なる彼の意趣返しだった。

「点呼」と言われた時に正座を始め、看守が部屋に来る時まで正座していなければならない。「点呼終わり」と言われて初めて脚を崩せる。太めの私には正座がどうにもつらい。脚を崩して叱声を浴びたこともあった。だが日を追うとともに痩せてくる。すると正座ができるようになる。拘置所生活におけるひとつの順応だった。

■天井には監視カメラ、就寝・昼寝以外は寝転がるのは禁止

部屋では就寝や昼寝などを除いて布団に寝転がることが許されない。コンクリートの壁を背に差し入れられた座布団の上にずっと座っていなければならない。天井には監視カメラがあり、カメラの視界から外れると、廊下側にある小窓からのぞく看守からすぐさま注意される。昼夜にかかわらず、二十四時間体制のチェックである。

面会は平日に限られ、弁護士のほかは裁判所に認められた妻も弁護士の申請によってようやく二十分の面会が許された。面会でアクリル板越しに妻と話す内容は、同席した看守がすべてメモを取っていた。手紙や郵便物を出したり受け取ったりすることも禁じられた。

規則に基づく指示や看守の恣意的な命令は、実に瑣末で取るに足らないものだ。しかし、そうした命令の一つ一つが私の尊厳を踏みしだいていく。規則のそれぞれが私の人としての権利を侵食していく。

現実社会と隔絶された空間で、ただひたすら同じような日々が繰り返され、時折、「ここで死んでしまうのではないか」と気も狂わんばかりの焦燥感にかられる――そんなふうに精神が蝕まれていく心理状態を専門的には「拘禁性ノイローゼ」と呼ぶことを後で知ったが、私はそれを「小菅病」と名付けた。

入所以来、まだ二カ月と経っていないころ、私は既に「小菅病」に冒されていた。

■「読むこと」への執念、眼鏡を取り上げられても本を開く

拘置所での唯一の楽しみは読書だった。午後四時四十分の夕食後から午後九時の就寝時までは貴重な読書の時間に当てた。

足繁く訪ねてくれた友人たちが差し入れてくれた本をむさぼるように読んだ。ありがたいことに、ほとんどの人が差し入れの上限である三冊を持ち込んでくれた。またたく間に部屋の隅は既読の本と未読の本で山積みとなった。

消灯時間には照明が落とされるが、かろうじて読書できる明るさはあった。本来は書くことも読むことも許されない。かまわず本を開いていると、すぐに看守が飛んできて眼鏡を取り上げられた。

■勾留中に読んだ3冊が語る冤罪の苦悩と戦い

読書を通じて私は刑事司法の現在地を知ることになった。勾留生活を強いられた私の心に響いた作品が三冊ある。

一冊目は、再読した佐藤優さんの『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)だ。佐藤さんが二〇〇二年、東京地検特捜部の国策捜査によって逮捕され、五百十二日間もの拘置所暮らしを強いられた体験を詳細に記したノンフィクションである。検事とのやりとりから看守との会話まで細部にわたって再現できる記憶憶力に感嘆した。そして私の状況と詳細に比較した。

二冊目は、私の主任弁護士である弘中惇一郎さんの『無罪請負人 刑事弁護とは何か?』(角川新書)である。厚生労働省官僚だった村木厚子さんの「郵便不正事件」をはじめ、「薬害エイズ事件」「ロス疑惑事件」など国策捜査を含む数々の冤罪事件で無罪を勝ち取った刑事弁護の記録である。

三冊目は、山岸忍さんの『負けへんで! 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』(文藝春秋)だ。不動産ディペロッパー「プレサンスコーポレーション」社長の山岸さんは二〇一九年、業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕された。二百四十八日間勾留されたうえ創業した会社を失うか、ずさん極まりない捜査が明らかとなり、一審で完全無罪を勝ち取った。その全過程を記した作品だ。

それぞれ自分と相似た逆境の記録だけに、その苦悩と無念は我がものとして共感することができた。

■「弁護団がいるだけマシ」看守の独り言が示す現実

地上十二階の東京拘置所は、中央の管理棟から放射状に四棟の収容棟が設置されている。部屋から接見室に行くには、管理棟の回廊を回って収容棟の端まで歩く。その間、いくつもある扉の解錠には看守らのICカードと指紋認証が必要であり、二つが一致しないと開錠されない。

移動するわずかの間、看守と二人きりになる。会話は禁止されているため、こちらから話しかけても、彼らは基本的に黙して語らない。だから彼らのほうから一方的に声をかける形になる。

彼らが独り言のように聞かせる言葉から、彼らが漏らす本音を知ることになった。「弁護団がついているだけ角川さんはいいんですよ」と語った看守がいた。

「国がつける国選弁護人はひどいですよ。被疑者はみんな泣いています」

私が顔を向けると、ハッとして黙り込む。これはやってはいけない行為だと悟って、次からは目を合わせないようにする。看守が言った言葉をただ受け止めるだけの一方通行の会話だった。

■佐藤優がすすめた「拘置所の必需品」とは

拘置所生活の緊急必需品として佐藤優さんが指示した差し入れ品は、座布団とノートだった。ノートには取り調べの状況や検事との会話を記録する。違法な取り調べに対しては、のちの公判でこの記録が重要な証拠能力を発揮することがあるという。

私は当初、取り調べのやりとりや気づいたことをノートに記していた。検事の尋問に対する反論もある。看守からは、「このノートに何か書いても検事には見せません。ここは組織が縦割りで、検事とわれわれとは同じ法務省管轄でも違う部署ですから」と言われていた。

ところが、ある日、弁護士との接見から部屋に戻ると、そのノートが見当たらない。驚いて看守に尋ねると、「所長に取り上げられました。こんなことはいままでなかったんですよ」といぶかしんでいる。

背筋が凍る思いだった。ノートは最終的には手元に戻ってきたが、決して油断はできないと肝に銘じた。弁護士からは「接見時間からすると、完全にコピーされましたね」と言われた。不当な検閲を受けてから、いっさいノートに記すことはできなくなった。

----------

KADOKAWA前会長

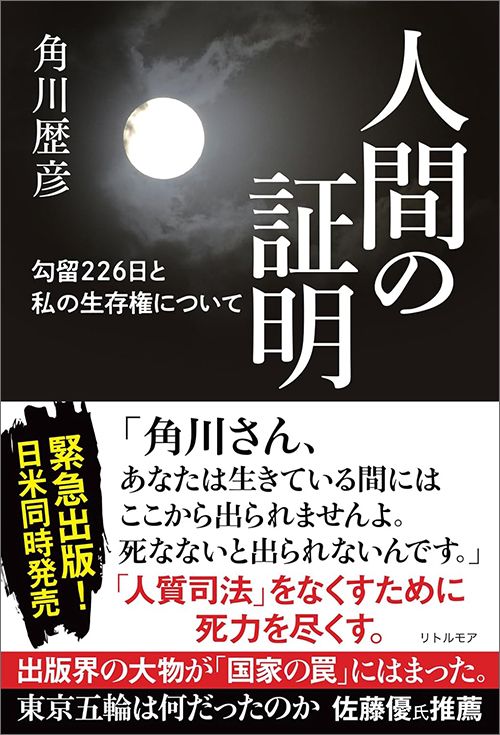

1943年、東京都生まれ。角川書店社長、KADOKAWA会長などを歴任。2022年に東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職容疑で逮捕、226日間の勾留を受ける。著書『人間の証明 勾留226日と私の生存権について』(リトルモア)では、人質司法の非人道性を訴えた。

----------

(KADOKAWA前会長 角川 歴彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

尹大統領、弾劾審判出席へ 捜査当局、連行できず

共同通信 / 2025年1月20日 23時3分

-

取り調べ拒否の尹韓国大統領に捜査当局が強制検討 家族との接見拒否は「腹いせ」と弁護団

産経ニュース / 2025年1月20日 18時49分

-

服を脱がされて口内から脇の下、陰茎の内側まで…KADOKAWA元会長(79)が味わった東京拘置所の「屈辱的な身体検査」

プレジデントオンライン / 2025年1月12日 18時15分

-

角川歴彦元会長が人質司法訴え「なぜ理不尽な目に…」 弁護団に〝無罪請負人〟も

東スポWEB / 2025年1月11日 6時13分

-

角川歴彦氏「生きて出られない」266日間勾留は「人質司法」国賠訴訟 女性検察官はせせら笑い

日刊スポーツ / 2025年1月10日 17時19分

ランキング

-

1「メニューしょぼくなりすぎ」「粉チーズ有料とか…」サイゼリヤ“不満噴出でも最高益”の矛盾のワケ

女子SPA! / 2025年1月18日 8時47分

-

2太陽光パネルの買い換えは高額だと思うのですが、それに見合うメリットはあるのでしょうか? また、補助金などは出ないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月18日 3時50分

-

3「新千歳空港まで迎えに来て!」180km離れた旭川に住む友人を“パシろうとする”カップルの末路。ほかの友人たちにも見放されたワケ

日刊SPA! / 2025年1月17日 8時51分

-

4“あおり運転”してきた黒いハイエースの意外すぎる正体。運転手が青ざめた表情で平謝りするまで

日刊SPA! / 2025年1月21日 8時52分

-

5片頭痛の前兆・予兆とは? つらい痛みを和らげる方法

マイナビニュース / 2025年1月21日 11時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください